MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

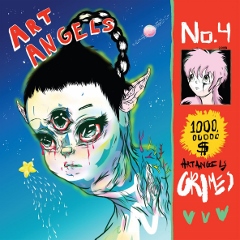

Home > Reviews > Album Reviews > Grimes- Halfaxa

ダブステップの展開の途上で、いつしかビートのないものが生まれてくるようになった、という話を聞いて感心したことがある。ひとつのジャンルがジャンルとして成熟し先鋭化していくなかで、その根本の要素がそっくり無になる......これは非常におもしろい現象であり、真理だ。ビートを突き詰めたらビートがなくなってしまった、と。それは本当に無になってしまったというよりは、過度に徹底された結果の姿であって、いわば「ひとつの究極」。むかし「エロ単語しりとり」というものが仲間内で流行ったが、エロ概念がいつしか先鋭化し、「松」や「峰」などといった、一見どこがエロいのかわからない単語へと変化していったものだ。それはともかく、いまチルウェイヴもまたひとつの極点へと向かっているように見える。

グライムスことクレール・ブーシェは、まだ20歳そこそこの女性アーティストだが、ウィッチ・ハウスがハウ・トゥ・ドレス・ウェルのつづきをやろうとするような、玄妙にしてエッジイな音楽を作っている。本作はデビュー・フルとなる作品で、発表自体は昨年のものだが、ジャケットを改めたEU盤がこの3月に〈ロー・レコーディングス〉よりリリース、さざ波のように彼女の名が広がりつつある。本人は自らの音を「ゴス・ポップ」と呼んでいるらしいが、たしかにエズベン・アンド・ザ・ウィッチやゾーラ・ジーザスなど、ゴシックなニュアンスのシンセ・ポップが基調となったアルバムだ。

しかしたとえば"ワーギルド"や"ラーシック"などのもつれるようなリズムとゴーストリーな音像には、ハウ・トゥ・ドレス・ウェル(以下、HTDW)がそうであるように、なんらかの趣味性の中に回収されてしまうことを拒絶した結果が焼き付けられているように思う。ゴシックという世界観や趣味性に安住する音だとはとても思われない。HTDWには「愛」をめぐる沈思と黙考の姿勢があった。グライムスは正直なところよくわからない。曲のタイトルからしてめちゃくちゃで何を言っているのか判然とせず、聴き手を攪乱するいたずらなフェアリーといった趣もあれば、曲の真意や自分自身の心など誰にも見せないという拒絶のサインであるようにも感じられる。しかし他者からの干渉を避け、純粋に自らの思索に没入したい、両者の奥深くにはそうしたモチベーションがあるのではないか。奥へ、底へ、もっと深くへ。ベッドルームに立てこもり、まどろむようにリヴァービーなローファイ・シンセ・ポップを張り巡らせたチルウェイヴは、さらにドアの反対方向へと歩みを進めているようだ。ローファイとはいえドリーミーな心地よさから決して逸脱しないというのがチルウェイヴの流儀に見えたが、HTDWやグライムスはコンプのかけ過ぎで音が壊れてしまっている。意味的にも音的にも、彼らはバリアを増強しすぎてバリアを破る存在になりつつあるのかもしれない。冒頭の"アウター"のリヴァービーなキック音は、まさに雑音だらけのこの世の外(ほか)へと退出せんとする宣言のようにも聴こえてくる。チルではなく、キルするようにあたりをはらう迫力がある。ドアを閉ざし、彼らは別のドアを開けることになるのかもしれない。

彼女にはまた、ジュリアナ・バーウィックのような実験性もある。バーウィックほど過激ではないにしろ、"サグラド"や"ワールド・プリンセス"で試みられているのは、自らの声の可能性を押し広げることだ。教会音楽的な和声や音の伸張が、無表情なビートに伴われてスタイリッシュに展開されている。いっぽうにギャング・ギャング・ダンス、あるいはハイ・プレイシズとも比較できるトライバリズムがあり、両者がエキセントリックな対比をみせているのもおもしろい。ミステリアスだが、凛々しく意欲的な作品だと思う。こうした方法に触発され、2010年代は女性の一人ユニットが撩乱となる10年になってほしいと思っている。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE