MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Pinch & Shackleton- Pinch & Shackleton

シャックルトンといえば、5~6年前のデビュー時は怪奇趣味を弄ぶダブステップ界の異端児、変わり種だった。彼がロンドンでアップルブリムといっしょに営んでいた〈スカル・ディスコ〉は、アメリカのメタル・キッズが好むようなB級ホラー映画めいたヴィジュアルとエキゾティズム(アフロ・パーカッション、アジア、中近東の音楽からのサンプリングなど)をベース・ミュージックに調合することで、その当時も多くの目と耳を惹きつけていた。ほどなくして、その怪しげなミニマル・サウンドはリカルド・ヴィラロヴォスと結ばれている(それはベース・ミュージックが初めてベルリンのミニマルと接触した瞬間でもある)。

10枚目の12インチ・シングルを発表すると、2008年、〈スカル・ディスコ〉は4年の寿命を終えた。アップルブリムはブリストルへ、そしてシャックルトンはベルリンへ移住した。そして"ノー・モア・ネガティヴ・ソーツ"という、それまでの〈スカル・ディスコ〉のイメージをひっくり返すかのようなタイトル名のトラックではじまる『Three EPs』(2009年)は、しかし確実に、〈スカル・ディスコ〉サウンドをアップデートしたものだった。彼のトレードマークであるパーカッションとベースラインはより有機的に絡みつき、ほかの誰とも違った独特のヒプノティックなグルーヴを編み出していた。ポスト・ダブステップにおけるデトロイト回帰でも、そしてベーシック・チャンネル回帰でもない......いや、ベーシック・チャンネルは少々入っているか。とはいえ、地下室に閉じこもっていた博士が研究の成果を見せるように、それは「まだこの手があったのか!」というサウンドであることはたしかで、多少気味が悪いかもしれないが、『Three EPs』以降のシャックルトンはダブステップから離れてオリジナルなサウンドを作ることのできた数少ないひとりとして、ずいぶん幅広く聴かれている。2010年にはすべてを自分の曲でミックスした『Fabric 55』(ある意味では、これがファースト・アルバムとも言える)を発表しているが、これは当時、ヴィラロヴォスのミックスCD以来の話題作になっている。

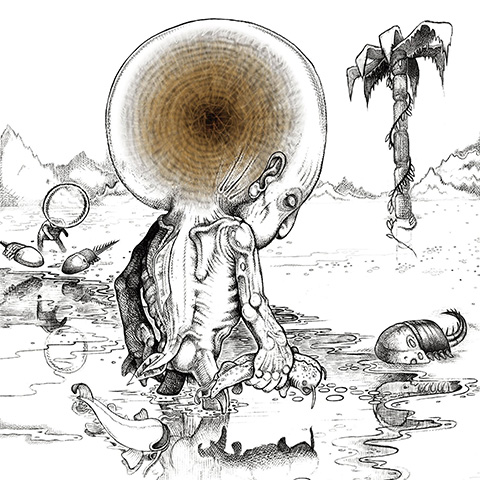

本作は、そのタイトルが言うように、ブリストルのダブステップ・シーンにおけるパイオニア、〈テクトニック〉レーベルを主宰するピンチとシャックルトンのふたりによるコラボレーション・アルバムである。これが予想を上回るできの良さで、幽霊屋敷めいたはじまりは相変わらずだが、頭蓋骨を叩いているような2ステップ・ビートに超低音のダブのベースが響くオープニング・トラックの"Cracks In The Pleasuredome"からして最高だ。ダークウェイヴ、ネオゴシック、ウィッチハウスといった暗闇を歓迎する時代のモードともシンクロしているからだろうか、それともやはり彼らのグルーヴが特別に優秀なのか、とにかく身の毛もよだつこの音楽のなかに吸い込まれるように入っていける。

骨がガチガチ鳴っているような"Jellybones"にしてもそうだが、この音楽をひとつ強いものにしているのは、音圧や音質、録音といったものの気の使いようにある。言うなればイヤフォンやパソコンで聴かれることを拒んでいるかのような、クラブ仕様の迫力のある音だ。それゆえにDJに好まれるのだろうけれど、この体感的なサウンドの魅力は家のスピーカーからも伝わります。

"Burning Blood"から最後の"Monks On The Rum / Boracay Drift"までの展開はサイケデリックであるばかりか、不吉であることこのうえない。バッドトリップしがちな人ないしは暗いところが苦手な人にはオススメできないが、ダブの新しい展開、ダブステップのネクストのひとつを覗いてみたい人はぜひ聴いてみよう。トランスするならここまで徹底的にやって欲しいし、もう1ヶ月早く聴いていたら2011年のトップ10......いや、少なくともトップ20、いや、まあ、少なくともトップ50には入れていたであろうマスターピース。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE