MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

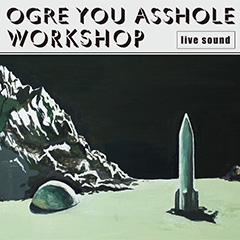

Home > Reviews > Album Reviews > OGRE YOU ASSHOLE- 新しい人

取材で出張版「RECORD YOU ASSHOLE」を聞いていたところ、出戸学が重要なことを言ったことを、わたしは聞き逃さなかった。Pファンクふうの下卑たシンセサイザーが鳴り響くローファイなアフロ・ファンクをかけながら、出戸はこういった。「僕らの音楽もよく〈引き算している〉って言われるんですけど、作っている身としては、これでちょうどいいと思ってやっているんです」(https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/23052)。イベントが終わってからも、その一言が頭の中でぐるぐると回り続けていた。

「引き算をする」とはダブの発想でもあり、先日立ち会った取材でエイドリアン・シャーウッドはそれを「less is more」といっていた。音と音の空隙が、音が鳴らないことが、残響と反響が多くを雄弁に語る、ということ。「新しい人」というこのアルバムのタイトルがフィッシュマンズのヘヴィなダブ・ソングをフラッシュバックさせるとしても、あくまでも音楽的には「これでちょうどいい」と考える OGRE YOU ASSHOLE のこころみは、それとはまたちがう。

あるいは、ミニマル・ミュージック。もちろん、「minimal」とは「最小の」を意味する形容詞である。一般論をいうなら、「ミニマル」であることは、楽器の音の少なさ以上に「静的」であることが重要だ。つまり、おごそかで、ドラマティックで、耳が訓練された者にとって聞き心地のよい「動的」な機能和声をあからさまに無視し、和音を進ませないこと。同じ和音にとどまり、それを反復し、執拗に繰り返すこと。それは、西洋古典音楽が築き上げてきた大伽藍の否定形のひとつでもあった。

だがしかし、「引き算をしている」かのように聞こえる OGRE YOU ASSHOLE の曲からは、たいていポップスやロック・ミュージックとしての和声の展開を聞くことができる(独自に変形し、奇形化した J-POP やこの国のロック・ミュージックなどと比べれば当然、ひじょうに簡素なものではあるが)。さらには、2本やそれより多くのギター、ベース、ドラムス、ヴォーカルが、「きちんと」聞こえてくる。またこの『新しい人』の多くの曲では、シンセサイザーやパーカッション、さらにはドラム・マシーンが鳴っている。ということは、「引き算」はされていないのではないか。OGRE YOU ASSHOLE は、音を少なくすることで多くのことを語ろうとするのではない。あるいは、ポップスとしての和声を放擲して、それらを否定してやろうというのではない。

しいていうなら、楽器の音が重ならないようにして音が鳴らされていることは、たしかである。だから、「引き算をしている」かのように聞こえるのだろうか。OGRE YOU ASSHOLE の曲は、かみあわせのわるいパズルのピースがむりやり組み上げられているかのように、それぞれの楽器が順々に音を発し、ときにだらしなくかさなりあうことでできあがっていて、きちっとした音の咬合感、心地よさをあじわわせてはくれない。そうして、出戸の「これでちょうどいいと思ってやっているんです」という言葉にまた立ち返ることになる。どうどうめぐり。

だから OGRE YOU ASSHOLE の音楽は、まるみをおびた音色のきわめて自覚的な選択もあいまって、研ぎ澄まされているというよりは、なまぬるく、まぬけですらある。とあるインタヴューでバンドのギタリスト、馬渕啓が「チョーキングしてもどこか無表情」と語っていたように(https://www.cinra.net/interview/201910-oya_ymmts)、OGRE YOU ASSHOLE の音楽においてギターの弦をくいっと指でもちあげることによるピッチの上昇が、なにかしらの情感やムードの変化を生むことはない。あるいはそれは、『新しい人』の音楽的なトピックであるアナログ・シンセサイザーの重用にしても同様で、“さわれないのに”や“過去と未来だけ”では、シンセサイザーがごくシンプルなリード・メロディをふぬけた単音で奏でているが(ロックやポップでシンセサイザーが試用されはじめた黎明期のころの音楽をほうふつとさせる)、機械的であるのではなく、ただひたすらにけだるい。“さわれないのに”のシンセサイザーのうねり、“自分ですか?”のモジュレーション、“朝”のスライド・ギターにしてもまたおなじである。ただそれらを耳にしても、あっ、なんかちょっとピッチが上がったな、なめらかにピッチがうつりかわったな、メロディっぽく聞こえるな、くらいの、微温の感想をせいぜい覚えるくらいのもの。まるで、道ばたに落ちているくしゃくしゃになったコンビニ店のビニール袋をちらっと見るくらいの感覚で。

では、OGRE YOU ASSHOLE が引き算しているものとはなんなのか。それは、きわめてありがちで、おもしろみのない、そして抽象的な回答ではあるものの、エモーションである、というほかない。出戸は表題曲で、「新しい感情が生まれてくる」と、ぬるっと歌う。そこには、「新しい感情が生まれてくる」気配やムードは、からきしない。そもそもミシェル・ウエルベックの『素粒子』をリファレンスにしたという“新しい人”の詞は、2019年を生きる者にとって理解しえない、(そして、むこうにとってもこちらを理解しがたい)「新しい人」からの視点で書かれているのだという。この「新しい人」とは、「現代社会の苦々しい部分」を「克服した高次の存在」で、「遠い未来の人類」だと。つまりそれは、共約不可能な、まったき他者、ということである。そんな他者を想像し、ましてやその視点から歌うことなど、できないはなしなのではあるが、OGRE YOU ASSHOLE は、出戸は、それをやってみようとしている。そのためになされたことは、エモーションを極限までうすめ、なくすことである。いうなれば OGRE YOU ASSHOLE の引き算された(ように聞こえる)音楽とは、そして彼らのミニマリズムとは、「エモーションレス」といいあらわすのが近い。

しかしそれは、たとえば「ひとの感情の機微を描いた」といった、わかりやすく経済的なキャプションには回収されない。「わかってないことがない」という二重否定の、二度目の否定が顔を現す寸前にがくっとずっこけ、しずみこむ、解決の延期とサスペンション。「さわれないのに」という逆説における、次のセンテンスの不在感。こうした「なにかがない」感覚は、繊細で微妙なエモーションですらなく、繊細さや微妙さも抜け落ちた、たしかな欠損感である。あるべきところになにかがない。なにかがすっぽりと、確実に抜け落ちている。しかし、その抜け落ちたものがなんなのかわからない。さらには、その欠損箇所がどこなのかもよくわからない。こういった、きわめて現代的で奇妙な感覚を、OGRE YOU ASSHOLE は奏で、歌っている。

『新しい人』は、たしかに OGRE YOU ASSHOLE の、現在のところの最高到達点である、と言ってしまおう。サイケデリアでもメロウネスでもなく、確実な欠損を(もしその欠損がエモーションというかたちになるとすれば、それは「かなしみ」であると、わたしは思う)、彼らは音楽にした。不在感がただあること、『新しい人』ではそれが鳴らされているのだ。

天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE