MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

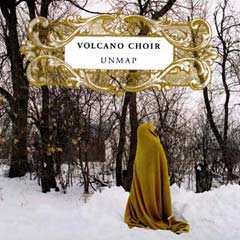

Home > Reviews > Album Reviews > Volcano Choir- Unmap

渋谷のワルシャワは好きなレコード店のひとつで、店にカフェ・コーナーが設置されて以来、アルコール目当てで立ち寄るようにもなってしまった。去る10月、店内に「傑作です」のキャプションとともに壁に並んであったこれをじっと見て、視聴して、悩んだ挙げ句に買うことにした。実は僕は、その時点でボン・アイヴァーさえもまだ聴いていなかった。

およそ1年前、『ガーディアン』や『オブザーヴァー』はボン・アイヴァーの『For Emma, Forever Ago』を最大限に褒め称えた。「2008年の最高のレコードはアメリカの僻地の闇のなかの人影によって作られた」、『オブザーヴァー』の記者はそう書いた。もっともその背後には「この年には2年前の『Whatever People Say I Am...』のような、決定的なアルバムが1枚もなかった」という失意もあった(2008年12月7日)。『ガーディアン』にいたっては2008年は「ゴミだめインディの死が宣告された年」であり、「ギター・レコードは年間ベストのどこにもない」と記したほどだった(2008年12月12日)。そしてこのふたつのメディアは、TV・オン・ザ・レディオとボン・アイヴァーを持ち上げたのである。「コールドプレイがブライアン・イーノとそのバカげた一式を借りて急進派を急いでいる」ような時代において、27才のジャスティン・ヴァーノン(ボン・アイヴァー)が2006年の冬のあいだ父親の山小屋で録音した音楽は、実に感動的な愛の音楽だったと、そういう話だ。

そして、これは僕の悪い癖で、たとえばフリート・フォクシーズのような、汚れを知らないような音楽を聴いているとどうにも落ち着かなくなるという事情もあって、僕は欧米を代表する大メディアの推薦をスルーしていたのである。そんな人間がどうして・ヴァーノンを擁するヴォルケーノ・クワイア(火山の聖歌隊)なるバンドのアルバムに惹かれたのかと言えば、ワルシャワの「傑作です」の言葉と、そしてこのバンドの前身にペレがあること――ギタリストのクリス・ローズナウとドラマーのジョン・ミュエラー――が興味深く思えたからだった。ペレは、90年代から00年代初頭にかけて活動していたバンドで、わかりやすく言えばポスト・ロック的な実験(エレクトロニクス、ジャズ、クラウトロック等々)を好んだバンドだ。好き嫌いはともかく、その工夫された音はモダンだった。同じように禁欲的だが、ボン・アイヴァーの素朴さとはいわば対極にある。

そんなわけで、ヴォルケーノ・クワイアのファースト・アルバムを買った。1曲目のギターのイントロがその決め手となった。アルバムには美しい調和があるが、それはヴァーノンの、ボン・アイヴァーで見せたファルセット・ヴォイスとアコースティック・ギターのコード・ストロークの組み合わせとは違った類のもの、控えめなエレクトロニクスと実験的なポップスとの調和だ。

2曲目の"Seeplymouth"はバンドの抒情性が広がり、劇的な高まりが爆発する。その激しさは、まさにUSオルタナティヴの真骨頂なのだろう。実験色の強い曲――アンビエント・テイストを展開する"Dote"、ギターのループとコーラスの絡み方において『ピッチフォーク』がアニマル・コレクティヴの『Sung Tongs』との近似性を指摘した"And Gather"、プリペアード・ピアノめいたトラックとロバート・ワイアットめいたソウルがねじくれていく"Mbira In The Morass"なども面白い。

このアルバムを聴いて、そして遅ればせながらヴァーノンのデビュー作であるボン・アイヴァーの『For Emma, Forever Ago』を聴いた。結論を言えば、ヴォルケーノ・クワイアのほうが気に入っているし、こちらのほうに可能性を感じている。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE