MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Big Red Machine- How Long Do You Think It's Gonna…

グレイトフル・デッドの軌跡を追ったドキュメンタリー『グレイトフル・デッドの長く奇妙な旅』を観ると、彼らがかつて試みたことは、音楽(とドラッグ)を通じた大いなる実験だったことがわかる。演奏も即興なら活動自体も即興的。たとえば彼らの活動の中心はライヴだったが、だからと言ってその音源を権利的に囲いこむようなことはせず、オーディエンスに録音を許可した結果ライヴが評判になってさらに人気に火がついたのだという。もちろんコミューンのようなこともトライしているし、ファンと生計をともにすることもあった。いまの感覚で見ると、まあ、大らかな時代だったんだよな……と思うが、しかしそれはそれで、彼らなりの懸命なチャレンジだったのだろうなという感慨も沸く。音楽を愛する者たちで、自分たちで、生活を支えるネットワークを作るという理想は、もちろん失敗も繰り返したが、アメリカの次の世代に大きなヒントを残したのだった。

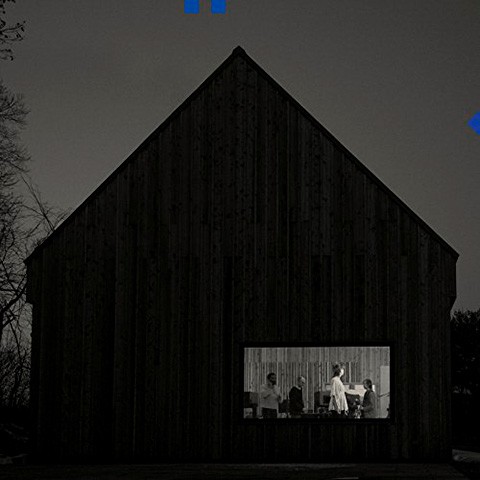

それを受け取ったひとりがザ・ナショナルのアーロン・デスナーだったことは、現在のUSインディ・ロック・シーンにとってとても幸運だったのではないだろうか。彼が自身の持つネットワークを駆使して編纂を担当したグレイトフル・デッドのコンピレーション『Day of the Dead』は、何よりもそこに参加した人間の多さ、収録時間の長さでもって、いまもグレイトフル・デッドの精神が形を変えてシーンに受け継がれていることを示していた。わたしたちはシステムに縛られて生きているのかもしれない、けれども、その外を目指して生きることはそれでも可能なのではないか──。あの作品がエレクション・イヤーの2016年に問うていたのはそういうことだったろう。

あるいは、アーロン・デスナーとともにビッグ・レッド・マシーンの中核にいるボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノンが、現在のUSインディ・ロック・シーンにおいてインディペンデントなネットワークを形成することに腐心してきたのは(ヴァーノンはとりわけインディ・ロックの外のシーンへの働きかけが強い)、繰り返し書いてきたことだ。パンデミック以降にボン・イヴェールが発表したシングルは、アメリカで高度に発展した資本主義のシステムのオルタナティヴを模索することを主題としていた。とりわけ2枚目の “AUATC” (https://youtu.be/-DusRnF36UA)は「ate up all their cake(ケーキ全部食べちゃった)」の略で、限られた資本家が資源や富を独占していることを糾弾しつつ、ゴスペル・コーラスにブルース・スプリングスティーンまでを加えたものだ。が、その声は極端に変調されており、リスナーには「あのボス」の声だと判別できない。アメリカを代表する大衆音楽の歴史を、現在の匿名の「声」に織りこむ──そうやってヴァーノンは、いまも現代のコミュニティのあり方を模索している。

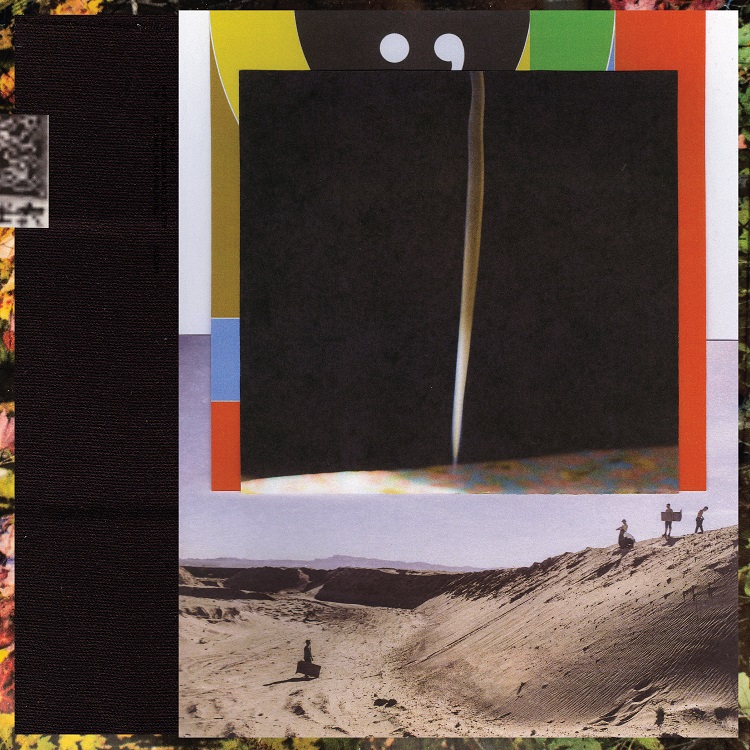

2010年代なかばから〈PEOPLE〉という名のアーティスト・コレクティヴを主宰しているデスナーとヴァーノンによるビッグ・レッド・マシーン(以下 BRM)の2作めとなるこのアルバムは、まったくもって、彼らが15年ほど前から踏みしめてきた道の続きで生まれている。多くの人間が加わって、フォーク・ロックを基調としながら、様々なジャンルを越境してコーラスとアンサンブルを奏でる。そこはボン・イヴェールが『22, A Million』以降に試みていることと同様だが、BRM はボン・イヴェールよりはるかにリラックスしたプロジェクトである。2018年の1作め『Big Red Machine』はヴァーノンとデスナーが得意とする音楽的要素が強いアルバムで、その分どうしてもボン・イヴェールの楽曲に至る前の習作といった印象が拭えなかったが、本作『How Long Do You Think It's Gonna Last?』はよりオーガニックな演奏による歌にフォーカスすることで、大らかな風合いは保ちながらソングライティングの面で魅力的な一枚となった。曲によって参加したミュージシャンのテイストにかなり音楽性が委ねられているのだが、そこが本作のポイントに他ならない。デスナーとヴァーノンが作った場にお客さんが来る、というのではなく、本当にいろいろな人間が出入りする場所として開かれているのだ。

まず、アメリカーナのシンガーとして知られるアナイス・ミッチェルを迎えたオープニングのバラッド “Latter Days” が素晴らしい。透明感のある鍵盤が鳴るなか、ミッチェルのハスキーな声とヴァーノンのファルセットが柔らかく、熱をもって重なる。レイドバックした70年代的アメリカン・フォーク・バラッドのようで、プロダクションにモダンなタッチを効かせているのはデスナーらしい。あるいはフリート・フォクシーズのロビン・ペックノールドが歌う “Phoenix” はフリート・フォクシーズよりもさらに朗らかなピアノ・バラッドになっているし、スパンク・ロックのナイームが変調した声を独自のフロウとともに聴かせる “Easy to Sabotage” の断片的なエレクトロニクスや、イギリスのインディ・フォーク・シンガーのベン・ハワードとティス・イズ・ザ・キッドがメロウな歌声を聴かせる “June's River” のアブストラクトなタッチもそれぞれユニークだ。それこそボン・イヴェールの諸作と比べて一枚のアルバム作品としての統一感や緊張感はないのだが、そんな風に「バラけている」こと自体が本作のコンセプトである。いろいろな人間(PEOPLE)がここには存在し、それぞれの音を伸び伸びと鳴らしているのだと。

デスナーが昨年テイラー・スウィフトのフォーク作『folklore』『evermore』をプロデュースした経緯から本作にもスウィフトが参加しているが、そのなかの1曲 “Renegade” のポップぶりにはとりわけ驚かされる。聴いて一発でわかるくらい、ものすごくテイラー・スウィフトのポップ・ソングとして仕上がっているのだ。彼女もまた、このアルバムのなかで生き生きしていることに嬉しくなってくる。ここのところのスウィフトとインディ・ロック・シーンとの交わりは、たんにスーパー・ポップ・スターが下界に降りてきた、というものではない。楽曲の権利の問題で企業と闘争していた彼女にとってはインディペンデントな体制での音楽づくりをやり直すことだったし、デスナーらにとってはメインストリームのポップ・フィメール・シンガーの存在を見くびらずにその声に耳を傾けるということだった。テイラー・スウィフトのドキュメンタリーを見ると、彼女が民主党支持を表明するのをスタッフが必死で止めるくだりがあるが、そもそも個人の意見を表明すらできないスター・システムとは何なのか、という話である。そして彼女はいま、インディ・ミュージシャンたちとともに自分自身の声を出している。それに、このアルバムのタイトルを提案したのはスウィフトだという──「これがいつまで続くと思う?」。トランプ政権末期に制作されていたという本作は、ある意味では、現在のアメリカの左派的なミュージシャンたちの共通する想いを重ね合わせたものだとも言える。

だがもちろん、必ずしも政治的な動機だけが埋めこまれた作品でもない。ザ・ナショナルのファンにとってはアーロン・デスナーがメインで歌うナンバーが収められていることに喜びを感じられるだろうが、それらはアルバムのなかでもとりわけ素朴な歌となっている。“The Ghost of Cincinnati” はまるでエリオット・スミスのような繊細なフォーク・ソングだし、“Brycie” はデスナーが10代で鬱になったときに支えてくれた弟(でザ・ナショナルのメンバーである)のブライス・デスナーに感謝を伝える温かい曲だ──「きみが僕をここに留まらせてくれた」。まったくパーソナルな経験や記憶が呼び出され、それらはここで共感され、分かち合われる。

BRM の成り立ちを考えても、本作はシンプルにアルバムとして完結しているのではなく、制作の過程やネットワークの広がりを可視化すること自体を目指したものだ。マーケティングのためのとってつけた「ダイヴァーシティ」ではない。最終曲 “New Auburn” では象徴的に「白人男性だけの100年によって」という言葉が出てくるが、そうやって硬直したシステムを変えていくには、様々な人間の様々な声が──あるいは想いが必要なのだと、態度と音楽で示すのである。

自分が10代から20代の頃にアメリカのインディ・ロックに胸を打たれたのは、音楽それ自体のチャレンジングなあり方だけではなく、社会とどのように対峙していくかの実践を見せてくれていたからだ。それは党派性に身を捧げることではないし、ましてやソーシャル・メディア上で気の効いた主張を繰り広げることでもなく、この社会のなかでどのように生きたいかを探求し続けることだと教えてくれたのが、自分にとってはアメリカの音楽だった。いまデスナーとヴァーノンが示しているのは人間同士の助け合いが絶対に必要だというシンプルなことで、それに賛同する人間が増え続けていることを頼もしく思う。それに、ここにはとても強くて温かい歌があるから。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE