MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

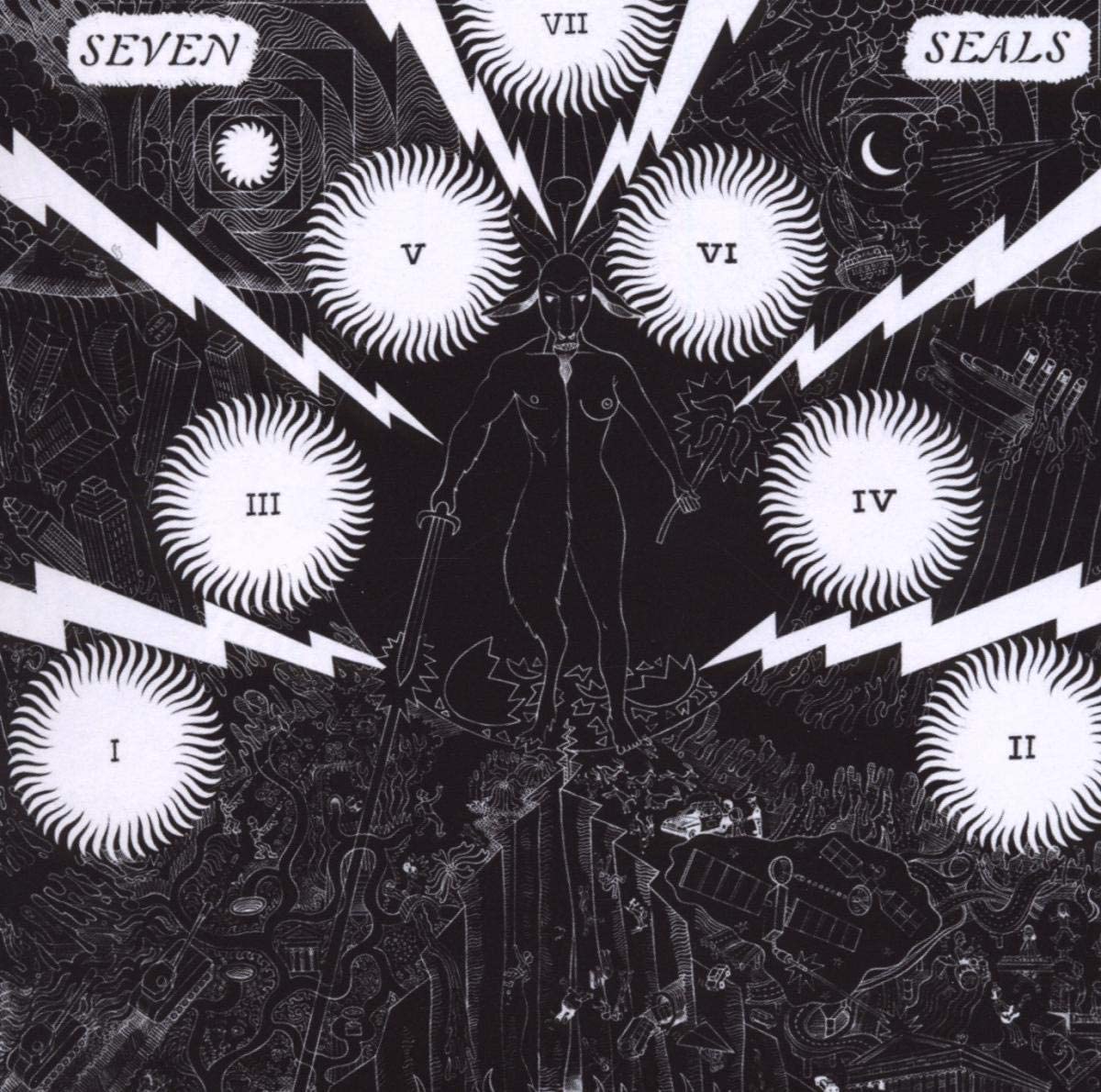

Home > Reviews > Album Reviews > James Pants- Seven Seals

なんですかね。出世作となったセカンド・アルバム『ウエルカム』は同時期のオリヴィエ・デイ・ソウル(ハドスン・モーホーク)や北欧のナイキ・ソングになったキッセイ・アスプルンド「シルヴァー・レイク」(ドリアン・コンセプト)と同じくアシッドな傾向を持つR&B群のなかではやや物足りない雰囲気のものになっていたと思っていたのに、それ以前と同様、その後もアルバムを出すごとにキャラクターを変化させ、ここへ来てあっさりとモンドに様変わりしてしまいました。マンネリ大魔王と化しているエンペラー・マシーンとはジャケットも含めてほとんど同じか、もしくは全体にパーカッシヴな音が強くなっているだけ......とはさすがにいわないけれど。

ナッシュヴィルで、しかもパンツを名乗っていながら、インナーには神秘主義にかぶれたらしき黄金分割や数秘術らしき「説明」がびっしりと書かれ、これが演出だとしたら、このイカガワしさはかなりのもの(深入りしないで雰囲気だけを楽しむのが現代人の知恵というやつです)。「時を超えて」「卵のなかに暮らし」「空は警告する」などイメージの広げ方にも工夫があるといいたいところだけど、後半に入って「私はウソをついたと約束する」という曲があるのはどういうことだろう? ......わからない。思い出すのはやはりモンドとポップの架け橋になっていたモルト・ガーソンが60年代後半に人類と宇宙のつながりを理解するために制作したゾディアック・シリーズなんだけど、エレクトロをベースにガーソンがやろうとしていたことをコンピュータ時代に再現しようとしたものなのかどうか。「すべてのものには終わりがあり、それが運命。もう一度、ひとつになろう」って、やっぱり本気のようだなー。リチャード・バックは何度でも蘇る......。『ターミネイター』のように......。

たまたま今年は70年代のラテン・ファンクと同じく北欧電子音楽がイージー・リスニングを接点にどのように結びついているかという辺りを重点的に聴いていたので、同じモンド文脈でもそれらと共有するところがあるようでいて、やはり、ビートが決定的に強く、『ウエルカム』同様どこかプリンスを思わせるところが大きな差として伝わってくる。そういうところはこの40年まったく変わっていないのかもしれない。リズムを第1に考えているということは(プリンスが神秘主義に走ったらこうなるのかなという想像も含めて楽しめます、はい)。

三田 格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE