MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

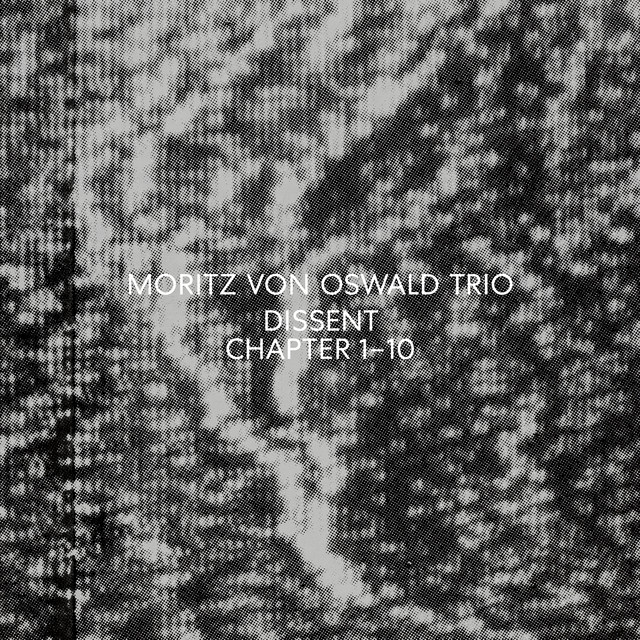

Home > Reviews > Album Reviews > Moritz Von Oswald Trio- Dissent

よく音楽は時間芸術だと言われる。が、音楽は空間芸術でもある。たとえばJポップには「Aメロ→Bメロ→サビ」の定型を保守した曲が多いけれど、音楽の魅力は展開=物語のみにあるわけではない。その対極にあるのが反復による音楽で、それは時間を宙づりにする。音は物語ではなく「場」になる。

ミニマル・テクノの巨匠、モーリッツ・フォン・オズワルドひさびさのフルレングスがリリースされた。アルバムとしては4年ぶり、トリオとしては6年ぶりの新作だ。『Dissent』は、長いキャリアを誇るヴェテランの新作として申し分のないクオリティを具えた1枚に仕上がっている。ミニマル・テクノが生まれてから30年を経たいまとなっては大きな驚きはないかもしれないが、しかし若さだけでは創出できないだろう、素晴らしいサウンドがここでは鳴り響いている。

オズワルドの音楽のキャリアは、1980年代に活躍したノイエ・ドイチェ・ヴェレを代表するバンドのひとつ、パレ・シャンブルグの後期メンバーとしてはじまっている。ホルガー・ヒラーとトーマス・フェルマンというふたりの個性が率いたそのバンドが、当初の前衛的サウンドからダンスへと移行した時期だった。

けれどもオズワルドの名がテクノ・シーンにおいて大きな意味をもって記憶されるようになるのは、彼がベルリンでレコード店「ハードワックス」を営み、レアグルーヴとレゲエの研究家でもあったマーク・エルネストゥスと出会い、ベーシック・チャンネル(BC)を始動させてからだ。いや、正確に言えば、BCがシーンに衝撃を与えた初期の重要曲 “Phylyps Trak” をリリースした時点においても、オズワルドの名はまだ知られていない。というのも、デトロイトのURに多大な影響を受けたふたりは、当初は正体を明かさず徹底した匿名主義を貫き、取材もいっさい受けなかったからだ(編集長によれば、90年代なかばにUKのダンス系メディアがオズワルドの写真をすっぱぬいて、そのころになってようやく、どうやらメンバーに元パレ・シャンブルグのオズワルドがいるらしいと情報が広まっていったそうだ)。

BCは、ジェフ・ミルズと双璧をなすミニマル・テクノのパイオニアだ。ミルズよりもさらに抽象的なそのサウンドは、当時としては革命的だった。ゆえに大量のフォロワーを生んでいるが、たとえばポールやヴラディスラフ・ディレイはBCがいなければ登場できなかっただろう。

革命を成し遂げたオズワルドとエルネストゥスは、90年代半ばになるとラウンド・ワン(~ラウンド・ファイヴ)名義でハウスにチャレンジ、90年代後半から00年代前半にかけてはリズム&サウンドを名乗り、よりレゲエ/ダブに寄ったアプローチを探求していく……が、やがてふたりは異なる道を歩むことになる。リズムを求めアフリカへと向かったエルネトゥスに対し、オズワルドはミニマル・テクノの可能性をさらに追求していった。

その最初の成果たるモーリッツ・フォン・オズワルド・トリオ(以下MvOT)のアルバム『Vertical Ascent』が送り出されたのは、2009年のことである。MvOTからはその後『Horizontal Structures』(2011)、『Fetch』(2012)と立て続けに2枚のアルバムが送り出されているが、ほぼ同時期、彼はデトロイト・テクノの創始者ホアン・アトキンスとのスリリングなコラボ作品も発表している。2015年にはMvOTにトニー・アレンを招いて『Sounding Lines』をリリース、エレクトロニクスとアフロビートとの見事な邂逅は記憶に新しいところだ。

ほかにもカール・クレイグとの『ReComposed』(2008)やノルウェイのジャズ・トランペッター、ニルス・ペッター・モルヴェルとの『1/1』(2013)、キルギスタンの民族音楽グループ Ordo Sakhna との共作(2017)など、クラシック音楽にジャズに民族音楽にと、00年代以降オズワルドの関心の幅はどんどん広がっているわけだが、そのすべてに通底しているのは、ミニマル・テクノはいかに拡張できるのかという発想である。新作『Dissent』も例外ではない。

今回、オズワルド以外のメンバーは総入れ替えとなっている。ひとりは10年代エレクトロニック・ミュージックの重要な担い手たる、ローレル・ヘイロー。本作ではキーボードを任され、メロディの部分を担当している。もうひとりはドイツのジャズ・ドラマー、ハインリヒ・ケッベリンク。〈ECM〉からリリースを重ねるピアニスト、ジュリア・ハルスマンのクァルテット/トリオで活躍する人物だ。オズワルドによるダブ処理やシンセ、総合的なディレクションが本作の核をなしているのはもちろんなのだけれど、ヘイローの奏でる上品な旋律とケッベリンクによる生のドラムがこれまでのMvOTにはなかった新鮮な表情と、親しみやすさをもたらしている。

たとえば “Chapter 2” で、からからと心地よく鳴るパーカッションにユニゾン的に重ねられるオルガン。あるいは “Chapter 4” や “Chapter 8”、“Chapter 9” などで聞かれるジャジーな和音~旋律は、MvOTの新機軸と言えるだろう(かつてニルス・ペッター・モルヴェルがトランペットで果たしていた役割を引き継いでいるとも解釈できる)。

ドラムも聴きどころで、生楽器の躍動がヴィヴィッドなセッション感を演出している。とはいえ、おそらくオズワルドによって巧みにコントロールされているのだろう、けっして「ドラムでござい!」と暴れまわっているわけではない。前回のトニー・アレンしかり、オズワルドは凄腕のドラマーのプレイをある種の「機材」として扱うことで、自身のミニマリズムを更新しようと実験しているのかもしれない。

かつてなくヴァラエティに富んでいるところも本作の特徴だ。前景に構える鍵盤&ドラムと、遠くでかさかさと音を立てるパーカッションとの絶妙な距離感を楽しませてくれる “Chapter 3” はアンビエント・テクノだし、具体音を活用した “Chapter 7” やナイヤビンギを想起させる “Chapter 10” なども興味深い。前半は抽象的ないしは落ち着いたムードの曲が並んでいるが、後半は4つ打ちも登場、アルバムはどんどん盛り上がりを見せていく。もっとも印象的なのはディープ・ハウスの “Chapter 5” だろう。おなじ昂揚はラストの “Epilogue” でも味わうことができる。

アルバムを通してオズワルドは、未知の他者によるプレイをまさに制御することによって、自身のミニマリズムを堅守しつつ、そこに新たな命を吹き込もうと奮闘しているのだ。ミニマル・テクノは、はたしてどこまで進むことができるのか? その回答がこのアルバムには示されている。ヴェテランの気概にあふれる1枚だ。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE