MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Cankun- Culture in Pink

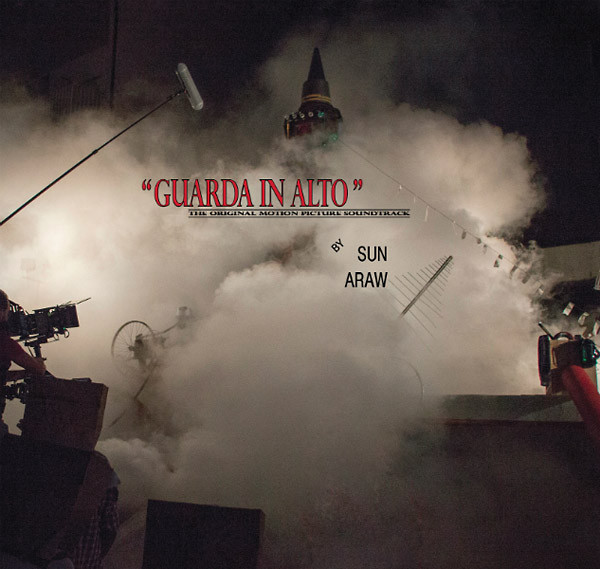

松村正人が愛してやまないレコメン系という音楽がありますが、プログレッシヴ・ロックが複雑骨折を起こしたまま頭だけはどんどんよくなって、いまひとつ爽快感には欠けることも意に介さず、やがて月日は流れ去っていくうちに、当然のことながら時代の迷子と化していったものが、なぜか〈ノット・ノット・ファン〉と結びついてトロピカル・モードで蘇ったのがカンクンことヴァンセン・ケレの4作目といえるでしょう。奥歯にモノがはさまったような南国のイメージから思いがけない楽園の諸相が浮かび上がり、いってみればティピカルな表現は使わずにいつのまにかトロピカル・ムードが構築されていく。どこことなく植民地的で、さらりとアンニュイな気分。こんな説明でなるほどーと思ったあなたはちょっとおかしいですが、知識のある方はヘンリー・カウやエトロン・フー・ルルブランがサン・アローのカヴァーをやっているところを想像してみましょう。マスタリングはサン・アローとコンゴスのジョイントにも参加していたM・ゲッデス・ジェングラス。レーベルはコーラの新作やデス・アンド・ヴァニラをリリースした〈ハンズ・イン・ザ・ダーク〉です。そう、サン・アローは、さすがにもうワン・パターンね~とか言いはじめた人には、これこそネクスト・レヴェルといえるでしょう。フランスからエスプリを交えたサン・アローへの回答というか。

アーチャーズ・バイ・ザ・シーの名義ではアンビエント・ミュージックもやっているので不思議というほどのものではないんだけれど、これまでカンクンの名義ではサン・アローが悪魔の沼に沈んだようなことをやっていたので、ここへ来て、そうか、あの混沌とした音の渦の中心にはサン・アローがいたのかということがようやく判明できるだけのスキルに達したということであって(あー、でも、それがわかってくると、いままでの意味不明なおとぼけムードが、急に愛おしい試行錯誤の連続だったと感じられてきたりして)、ようやくスタート地点に来たと思ったら、いっきにサン・アローも飛び越していたと。そして、いいがかりでもつけるようにトロピカル・ファンクに絡みつくレコメン系のムダな装飾音がいちいち音響の快楽を増幅させ、まるでキッド・クリオール&ココナツからコーティ・ムンディがパレ・シャンブールのセカンド・アルバム『ルーパ』をプロデュースした、その先を見せたくれたような錯覚に陥るのである。サン・アローよりもドラミングが乾いていて、全体にスウィング感のあるところは〈ZEレコーズ〉も彷彿させる。大人の遊びですよね、つまり。サン・アローにはそこはかとなくある求道的なシリアスさもきれいに薄まっています。

アベノミクスが輸入盤の価格をじょじょに押し上げ、大量の失業者を置き去りにするかどうかというご時勢に、トロピカルといえば〈ノー・ペイン・イン・ポップ〉からデビューしたLAの新人も悪くなかった。そう、ヴァイナル・ウイリアムスなのに僕はCDを買ってしまった(アナログは売り切れだった)。ははは。これは、リヴァーブをかけまくったキュアーか、南国気分のハウ・トゥ・ドレス・ウェルなのか。「チルウェイヴ通過後のサイケデリック・ロック」とポップには書いてあったけれど、なるほど最後の方ではサイケデリック・ロックを剥き出しにする部分もなくはない。しかし、ほとんど全編が重量感のないノイ!(か、むしろラ・デュッセルドルフ)が煙のなかを疾走していくスタイル。カンクンのような抑制は一切なく、うっとりとした演奏が続くあたりはやはりアメリカである。バカみたいだけど、やはりこういうのも楽しい。それは否定できない。

オープニングは「東京->スマトラ」。オリヴァー・ストーン監督『野蛮なやつら』を観ていたら、インドネシアが楽園のイメージとして強くプッシュされていて、中国から引き上げられた資本が現在はインドネシアや東南アジアに振り向けられているので、かつての映画産業が持っていた観光の要素としては正しいイメージの配布が行われているなと思ったりもしたけれど、ライオネル・ウイリアムスが宅録でつくりあげた音楽もすべてがその楽園のイメージを補完するものになっている。植民地というよりは宗主国で、アンニュイではなく単に甘酸っぱいアドレッセンスの放出。「アラブの春」はいつのまにか「アラブの冬」に変わり、今年は「アラブの夏」がやってくるとかいわれてるけれど、ウエスト・コーストを覆ったバリアリック・ムーヴメントはぜんぜん波の引く気配がない。もう、4年ぐらい続いている。

三田 格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE