ソニック・ユースといえば『デイドリーム・ネイション』というくらい、このアルバムは彼らを代表する。5枚目のスタジオ・アルバムで、〈エニグマ・レコーズ〉から1988年にダブル・アルバムでリリースされ、彼らがメジャー・レーベルにサインする前の最後のレコードである。

『デイドリーム・ネイション』は1988年の最高傑作として批評家から幅広い評価を得ているように、オルタナティヴ、インディ・ロックのジャンルへ多大な影響を与えた。2005年には、議会図書館(DCにある世界で一番大きい図書館)にも選ばれ、国立記録登録簿に保存されている。2002年にはピッチフォークが1980年代のベスト・アルバムとして、『デイドリーム・ネイション』をNo.1に選んでいる。代表曲は“Teen Age Riot”、“Silver Rocket”、“Candle”あたりで、ノイジーで攻撃的な音が生々しく録音されている。私は、オンタイムより遅れてこのアルバムを聴いたが、何年経っても自分のなかでのソニック・ユースはこのアルバムで、 NYに来て、リキッドスカイに行って、X-Girlで働きはじめたぐらい、彼らからの影響は多大なのである。

その『デイドリーム・ネイション』が今年で30周年を記念し、映画上映がアメリカ中で行われている。

10/20にポートランドでスタートし、シアトル(10/22)、LA(10/23)、 SF(10/24)と来て、オースティン(11/12)、デトロイト(11/13)、フィラデルフィア(11/18)。ブルックリンは11/19で、4:30 pmと9:30 pmの2回上映だったが、どちらもあっという間にソールドアウト。私は、4:30pmの最後のチケットを取った。その後は、ミネアポリス(11/20)、アトランタ(11/21)と続くが、12/8、9にも追加上映があるらしい。

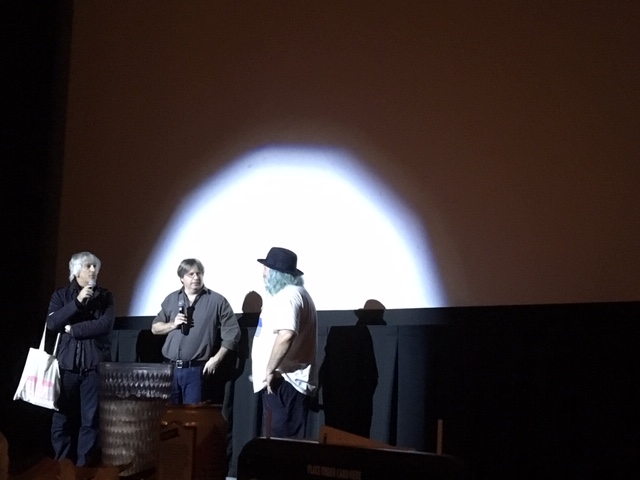

すべての上映には、監督のランス・バングスとソニック・ユースのドラマーのスティーヴ・シェリーがQ&Aで参加し、ブルックリンの上映では特別にソニック・ユースのギタリスト、リー・ラナルドと写真家のマイケル・ラビンが加わった。リーは、ブルックリンでのショーがその2日後(11/21)に、続き12/1、ニューイヤーズデイと発表されたので、そのプロモートもあるのだが。

まず、『デイドリーム・ネイション』がリリースされた1988年ごろのワシントンDCの9:30でのライヴ映像が上映される。

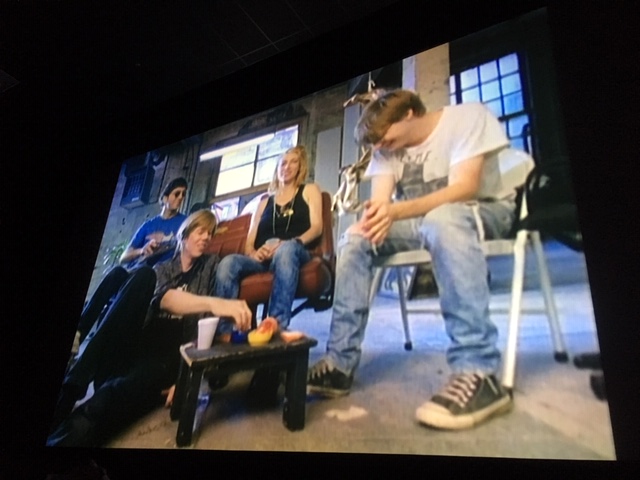

そして監督ランス・バングスの挨拶。続いてチャールス・アトラスの1980年代のNYダウンタウン・ミュージック・シーンに焦点を当てた、1989年の映画『Put Blood In The Music』が上映され、グレン・ブランカ、リディア・ランチ、ジョン・ケージ、クリスチャン・マークレイ、クレーマー、ジョン・ゾーン、そしてソニック・ユースなど、NYのダウンタウン・ミュージックを代表するアーティストたちのコラージュ映像が紹介され、さらに初期ソニック・ユースのレア映像、リハーサル・シーンやインタヴュー(with 歴代ドラマー)が上映される。これだけで、気分は80年代にタイムトリップである。歴代ドラマーのコメントがまた可笑しかった。「彼らはノイズを出したいだけなんだ」と。

ランス監督とSYドラマー、スティーヴ・シェリーのトークでは、彼がどのようにSYでプレイすることになったか、曲作りについて(歌詞の内容を尋ねたことがあるか、誰がヴォーカルを取るなどはどうやって決めているのか、アルバムごとの違いなど)、突っ込んだ質問が降りかかっていたが、流れはスムーズ。途中で「遅れてごめん!」とトートバッグを持ったリー・ラナルドが登場し、さらに写真家のマイケル・ラビンが加わると、トークは右から左に炸裂しはじめた。

マイケルのプレスフォトのシューティングの様子が、スクリーンの地図上に写し出されると(マイケルのアパート→ウォールStの近くでバンドに会い→ブルックリン・ブリッジ→キャナルSt→サンシャイン・ホテル→トゥブーツピザ)と、リー・ラナルドは、その写真を自分のiPhoneでバシバシ撮りはじめ(笑)、「サンシャイン・ホテルなんて覚えてないなー」など、写真ひとつひとつについての思い出話をはじめた。リーとマイケルのよく喋ること!

そして話は、『デイドリーム・ネイション』の再現ショーの話になり、ソニック・ユースはいつも新しいアルバムをプレイするのが好きなので、最初は断っていたがようやくOKし、2007~2008年にいくつかの再現ショーをおこなった。野外が多かったのだが(私は2008年のバルセロナでのショーを見た)、そのなかでもレアな室内ショーのひとつ、グラスゴーでのショーをマイケルが撮影し、その模様を最後に上映。20年後の彼らを見るのはつい最近な気がしたが、これはいまから10年も前なのだ。日が流れたのを感じる。

この日来ていたお客さんは、『デイドリーム・ネイション』をオンタイムで聞いていた層だろうし(隣の男の子は、ライヴ映像になるたびに一緒に歌っていた)、30年前にニューヨークで起こっていた映像を見るのはさすがに感慨深い。映像として残しておくものだなあ、と。映画館の外では、今回の記念レコード盤(マイケルが撮影したポスター付き)が、リーとスティーヴから(CDは売り切れ。もうレコードしか残っていなかったが)直接購入できた。日本で上映されるのも遠くないと思うが、みずみずしい80年代NYの詰まった映像と、いまでも新しい『デイドリーム・ネイション』は、こうやって引き継がれていくのだろう。