butajiと荒井優作によるアンビエントR&Bユニット、butasakuが2022年リリースした、1stアルバム『forms』のリミックス盤『forms Remixes & Covers』が本日、bandcamp限定でリリース。tofubeatsによるリミックス楽曲のみ各社ストリーミングでも配信開始。

Jim O'Rourke、Dove、tamanaramen、SUGAI KEN、Itsuki Doiのほか、韓国からはJoyul、ロシアからはKate NVが参加。かなり面白いメンツではないでしょうか。それにbutajiと荒井優作の2人によるセルフカヴァーおよびセルフリミックスも収録した全12曲。また、tofubeatsによる“silver lining (tofubeats Remix)”のみストリーミング各社でも配信開始。チェックしよう。

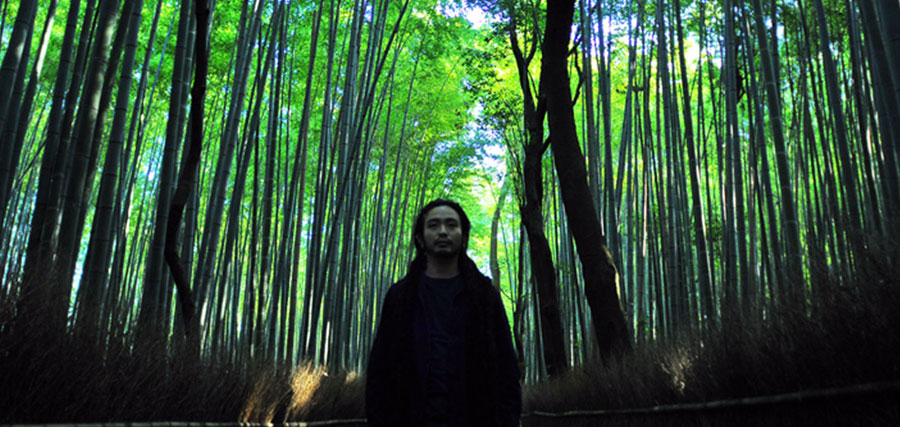

butasaku

forms Remixes & Covers

2022年12月23日(金)

Bandcamp限定リリース

https://butasaku.bandcamp.com/album/forms-remixes-covers

1. time (butaji Cover)

2. atatakai (Dove Cover)

3. silver lining (tofubeats Remix)

4. the city (tamanaramen Remix)

5. abstract (Yusaku Arai, this is not grey mix)

6. letyoudown (Joyul Remix)

7. picture (SUGAI KEN Remix)

8. forms (Itsuki Doi Cover)

9. the city (Kate NV Remix)

10. forms (Jim O'Rourke Remix)

11. echo (Itsuki Doi Remix)

12. picture (Yusaku Arai Remix)

butasaku

- butaji(Vocal)

- 荒井優作(Track)

Info:https://lit.link/butasaku

Bandcamp: https://butasaku.bandcamp.com/

Twitter:@butasaku_jp

Instagram:@butasaku.jp

by Ben Rayner

by Ben Rayner