彼女はすぐにショウを完売させて、チケットの販売窓口のプラットホームを圧倒する。彼女はファン文化を変えたと高く評価されている。そして、2023年――戦争、経済不安や地政学的不安に見舞われた12カ月間――『タイム』誌は彼女をパーソン・オブ・ザ・イヤーに選出した。

個人的な好みはさておき、私はいまだに混乱している。テイラー・スウィフトの何がそれほど革新的なのか? 誤解はしないでほしいのだが、彼女の人気が唖然とするほどとんでもないことはわかっている。その需要は非常に高く、Erasツアーでのチケット収入は一晩で1300万米ドルを超えたと推定されている。増殖しつつあるテイラー・スウィフトの研究者コホートを含む多くの専門家が、このスターの経済的な威力が彼女の文化遺産を証明するものだと指摘している。「彼女のErasツアーがもたらした経済効果は……前例のないものだ。彼女は文化的アイコンであるだけでなく、グローバル・エコノミー(世界経済)である」と、バージニア工科大学の学生担当副学部長、アリアナ・ワイアットは書いている。

が、しかし私がここで提言したいのは、テイラー・スウィフトの人気は彼女の持ち前のスター性を示しているものではなく、彼女が現代のメディア文化そのものであるのに加え、さらには彼女がメディアと適合してきた結果として人気を得ているのではないかということだ。つまり、ミュージシャンとして、そして現象としてのテイラー・スウィフトは、メディアとしてのポップへの畏敬の念が音楽としてのポップを凌駕していることを示していると。

I そう、私たちはメディアへの関心を、以前の主体への関心に変える必要がある。 これは、メディアが自分たちを旧来の世界の代替物にしてしまっていることへの論理的な答えなのだ!*1

私たちは大好きなミュージシャンについて語られる無数のインタヴュー、ヴィデオやメッセージの掲示板に、タップするだけでアクセスできる時代(era)に生きている。私たちの誰もがそうであるように、メディアによって飽和状態になったイメージは、音楽ファンにとっては音楽そのものと同程度に(あるいはそれ以上に)重要になっている。そしてスウィフトは、ブロンドの髪で青い目をしたカントリー歌手からポップスに転向して成功した神童が、カニエ・ウェストのようないじめっ子体質の男や裏切り者の元カレのオンパレードに苛まれるという〝アメリカの恋人(American Sweetheart)〟の典型を呼び起こすことでパワフルなイメージを作り上げた。*2 彼女が楽器を演奏し、自分で曲を書く(あるいは共作する)ことも、真新しさという点において長年にわたって彼女の役に立っている。

〝音楽〟という概念が〝ブランド〟の概念と結びついてしまったことで、ファンの消費パターンはより経済的にホリスティック(全体論的)なものとなった――とくにスウィフティーズにとっては、TSが創り出すすべてに対する彼らの熱狂が実際に〝ミクロ経済学ブーム〟を生み出している。最近の『ニューヨーク・タイムズ』の記事では、タフィー・ブロデッサー・アクナーが、テイラー・スウィフトの悪名高いファン集団の一員であるということには、どのようなことが伴われるのかを明らかにしている。

最高レベルのスウィフティーであるということは、すべてのエネルギーを費やし、すべてを吸収するエヴイデンスと言う名の帝国へのアクセスが可能になることを意味する。それは、あらゆる質問への答えを持ち、謎が解決し、興奮して賢くなった気分になり、自分自身より大きなものに関わっていることを、スマホから顔を上げることなく感じることが可能になるということだ。

つまり、基本的にファンであるということは、もはや音楽が好きということだけではない。スウィフティーズにとってそれは崇拝に近い。記事の著者は、彼女のライヴ・パフォーマンスについて下記のように述べている。

厳粛なムードが漂っていた――スピリチュアル、と言ってもいい。私は夜明けに神殿の丘で祈りを捧げたことがある。聖書の祖先の墓で、震える嘆願者たちの中に立ったことも。身震いするほどの静寂の中、バチカンの奥深くの、さらに先の至聖所まで歩いたこともある。これは、(会場にいた)女の子たちの存在を除けば、まさにそのようなものだった。*3

だからといってスウィフトの社会的な(かつ文字通りの)資本は、世界的な影響力の証拠なのだろうか。あるいは、過剰なメディアがポップ・スターをあらゆるレベルで崇拝できる神へと変えてしまったのか? おそらく両方の要素が少量ずつ含まれているのだろう。彼女の魅力のひとつは、『タイム』が「パーソン・オブ・ザ・イヤー」特集において「驚異的」とまで評したそのストーリー・テリングの才能にある。私もそれには同意する――そのストーリーが彼女のメディア上のペルソナである限りは。スウィフトが元友人や恋人(ケイティ・ペリー、ジョー・ジョナス、カルヴィン・ハリス、ジョン・メイヤー……)を暴露した音楽カタログの膨大さは有名だ。彼女は恋人に振られた話ばかりを歌っているわけではないが、その他の曲も大部分が自己を反映したもので、とくにメディアからの不当な描写について言及されることが多い。

“Shake it Off”がすぐに思い浮かぶ。

私は夜遅くまで出歩いている

私の脳みそは空っぽ

みんながそう言うの……

私がデートばかりしている

なのに誰とも長くは続かない

みんながそう言うの……

そして、“Mean”も。

あなたは、寝返って

ものすごい嘘と屈辱的な態度で

私の欠点をあげつらった

まるで私が気付いていないみたいに

あなたをブロックするために下を向いて歩く

もう二度とあなたを楽しませるつもりはないし

私はもう一度、大丈夫な自分に戻りたいだけ

彼女はまず主要なターゲットとなる聴衆を10代の苦悩を歌った曲で引き込んでから、尽きることのない自伝的な、ドラマティックな話題を提供して聴衆を虜にしてきた。そのようにして彼女は負け犬であると同時に女王としての地位を確立した。これは“Anti-Hero”の歌で見事に描写されている。

私よ、ハーイ! 問題児の私だよ

お茶の時間にみんなが同意するように

私は太陽を直視できるのに、鏡を見ることはできない

いつもアンチ・ヒーローを応援するのは、すごく疲れるだろうね

説得力のある負け犬の物語でオーディエンスの情(パトス)に訴えかけると、皆が彼女を自分ごととして共感し始める! なんと賢いビジネス戦略なのだろう。これにより、スウィフトは両方のいいとこ取りができるようになった。彼女は〝誤解されている〟ものの、間違いなく今日生きている最大のポップ・スターであり、スタジアムでのショウの合間にフットボール・スターの彼氏のもとへプライベート・ジェット機で飛んでいく普通の女の子(エヴリーガール)だ。*4 ゴシップをめぐってのインタヴューにおける "信頼問題 "を抱えたスター、今回は誰のことを歌っているのかについてのジューシーな手がかりは、彼女のアルバムのために彼女が復活させたとされるヴァイナル上でも購入できる。*5

いまではクリエイターが自伝からインスピレーションを得るのは普通のことだ(回顧録の筆者として自分も例外ではない)。これは、個人的なことが普遍的であるという逆説的な真実を表している。だが、テイラー・スウィフトの生活の特殊性は、我々庶民には決して親近感が持てるようなものではない。彼女が金持ちの出であることはよく知られており、家族は彼女の思春期に、音楽業界へ入るのに有利になるようナッシュヴィルに移住した。前出の『ニューヨーク・タイムズ』の記事によれば、その頃、彼女の友人たちが彼女抜きでショッピングモールに出かけていたという、〝少し死んでしまった〟出来事をきっかけに、急激に芽生えた彼女のアイデンティティーが結晶化し始めたという。銀のスプーンを持って生まれ、あきらかに有利なスタートを切った20年にもおよぶキャリアにおいて、その事件やいくつかの安っぽい失恋がリヴェンジの材料となっているのだろう。

はっきり言うが、良い音楽を作るためにトラウマを持つ必要はないし、テイラー・スウィフトが不当な経験をしていないと言うつもりはない。メディアで活躍する女性として、彼女が男性であれば気にもされないようなことをいちいち詮索されてきたのは想像に難くない。*6 とはいえ、たとえばカニエ・ウェストがMTVアワードのスピーチで邪魔をしたとか、スーパーモデルのカーリー・クロスが彼女とはもうBFF(Best Friend Forever =ズッ友)ではいたくないと言ったことなどについて、私は限定的にしか共感できない。そもそもこのような問題を抱えること自体がじつに大きな特権なのだ。そして、私がスウィフトのカタログに欠けていると思うものは、そういうところからきている。つまり、真の才能から生まれたセンスと想像力で技巧を研ぎ澄まし、人生における残酷さで鍛え上げた鋼鉄のように洗練されたサウンドというような唯一無二のものが欠けている。それはルイ・アームストロングの、「私たちが演奏するのは人生そのものだ」という言葉が意味しているものだ。

II 情報過多に直面する私たちには、代替となるパターン認識が存在しない。*7

さて、そろそろ音楽の話をしよう。正直に告白すると最初にテイラー・スウィフトの音楽を聴いたときの感想は、もしもチャットGPTに「Gapのコマーシャル・ソング用のサウンドトラックを作って」との指示を与えたら、できあがってきそうな曲、というものだった。それ以降、かなり真剣に時間を費やしてリサーチのために彼女のカタログを聴き込んだが、驚くことに、(いや、そうでもないか)私の印象は変わらなかった。

スウィフトが全曲自作のアルバム(『Speak Now』 のように)をリリースしていることは称賛に値するし、彼女の音楽が〝キャッチー〟であることは認める。だが、メロディがおおむねモノトーン=単調音で(少し複雑な曲では、スリー・ノート)構成され、耳にこびりついて離れなくなり、頭から抜けなくなる(私は「You Need To Calm Down」を一度だけ、半分まで聴いただけで頭から消すことができなくなった)。彼女の曲の多くが瞬時に覚えられるほどシンプルで、いつまでも深く脳裏に焼き付いてしまい、彼女が何十年もの間、音楽を形成していくだろうと評価されるのも不思議ではない。

だとしても、アルゴリズム的なメロディのセンスというものが音楽家の才能として称賛されるべきものなのだろうか? 真面目な話、私が聴いた限りでは(彼女のカタログの大部分ではあるが、網羅したというほどではない*8 )、ほとんどが1音から3音によるフックから成るものばかりだった。たとえば“Enchanted”では、メジャー・トライアド(長3和音)を上がっていき、コーラスで5度まで上がるだけ。“Cruel Summer”はほとんどがモノトーンで、文字通り1音でできており、コーラスでわずかにメロディックな企みが加えられている。“Welcome to New York”も“Blank Space”、“Maroon”他と同様にほとんどがモノトーンだ。ここには明らかに方程式が存在する。

もういちど尋ねる。彼女は史上最高のソングライターの一人なのだろうか?

もちろん、いくつかの興味深い瞬間が味わえる作品もある。たとえば『Red』 でポップに転向したあとやそれ以前のギター演奏など。『Reputation』 と『Lover』、『Midnights』 といったアルバムにはそれぞれ独特の雰囲気があり、スタジオでの巧なプロデュースにより達成されたムードを醸し出している。ただ、古臭いと言われるかもしれないが、プロダクションの技術と音楽の革新性は別物だと思っている。だがその一方で、ことによったら私が他のポピュラー・ミュージックの達人たちを聴きすぎているだけかもしれない(ジャクソン5、大貫妙子、それから、伝統主義者だと思われるリスクを覚悟の上でいえば、ビートルズなど)。さらに、信頼できる語り手となるために、ここにカントリー・ミュージックのウィリー・ネルソン、ドリー・パートンにマール・ハガードの名も挙げておこう。

私が言えるのは彼女の歌にはヒプノティックな性質があって、私などは狼狽させられるということだ。彼女の世界にいとも簡単に吸い込まれてしまう。これにはスウィフティーズも同意してくれるだろう。

III どのようなメディアにおいても、感覚を拡張して世界を満たすことによって、その領域に催眠術を施すような条件が作り出される。このことが、そのメディアが全体に及ぼす影響に、いかなる文化が過去を遡ってさえ、気付いていないことを証明している。*9

考えてもみてほしい。テイラー・スウィフトが人びとに喜びをもたらすのであれば、それは素晴らしいことだ。しかも、彼女の人気は、他のアーティストから何かを奪い取るものではなく、むしろ、彼女のSpotifyとの闘いは立派なもので、自分の地位を善のために使う完璧なやり方だった。私がここで強調したいのは、クリエイティヴの仕事というのは、本来、サイドビジネスであくせく働くことなく、その仕事を全うできるようになるということ。シングルマザーのもと、バーモント州の崩れ落ちそうな農家で、暖房費も稼げず、凍ったシャンプーを3分間のシャワーで解凍するような環境で育ち、ニューヨークでクリエイティヴなキャリアをスタートさせるのに狂ったように働く身としては、有名であることがいかに難しいかを、億万長者(おそらく)に一本調子のアンセムで愚痴られても、興味が持てないのだ。

私はさらに、テイラー・スウィフトのブランドがある種の知的なチェックメイト[相手を打つ手がない状況に追い込む]のようになっていることを指摘しておきたい。もしテイラー・スウィフトの音楽を批判しようものなら、彼女自身を攻撃しているように捉えられる。もし、テイラー・スウィフト自身を攻撃するなら、その人はスウィフティーズが容赦なく攻撃するいじめっ子たち(meanies)の一人にされてしまうのだ。*10 どうやら、中立的な批評家になることは許されず、彼女の味方か敵かの、二択しかないようだ。この二分化が世界的なものかどうかはさておき、テイラー・スウィフトのブランドは「我々 対 彼ら」という音楽環境を作りだした。だが、率直に言って、いまの世のなかに必要なのが白か黒かの思考を増やすことだとは思えない。

それにもっとも重要なのは、私がスウィフティーズではない人たちを認めるためにこれを書いていること。そう(イエス)、彼女のスーパー・スターダムは少なくともメディア漬けの現代を部分的には反映している。いや(ノ−)、しかしあなたがスウィフティーダムから外れたからといって、精神的なエクスタシーを逃しているわけではない。そして、そう(イエス)、――善の神さま、イエス――他の種類の音楽を好きでいることになんの問題はないのだ。挑戦的な音楽、真に革命的な音楽、現状を打破し、人びとを繋ぐことのできるサウンド。いち個人としての自分自身を発見させてくれる音楽——マーシャル・マクルーハン(本記事の、セクションごとの見出しの背景にいるメディア理論家)が命名した「電子情報環境における画一的な集団」の一人でも、 あるいは私なら「スワイフィー(Swifie)」と呼ぶかもしれないものの一員としてでもなく。

◆注

- 1 マーシャル・マクルーハン :『カウンターブラスト』(ロンドン:Rapp&Whiting, 1969), 133

- 2 スウィフトの自己プロデュースによるドキュメンタリーのタイトルでさえ、『ミス・アメリカーナ』と命名されている。

- 3 私はこれには憤りを感じる。

- 4 スウィフトは、自身が使用しない時は、プライベート・ジェットを頻繁に貸し出しているにも関わらず、データ報告書が歪められていると主張し、効果の怪しげな“カーボン・クレジット”を購入して自身の旅行数を相殺しているが、ここ数年で、もっとも二酸化炭素を排出するセレブだとされている。

- 5 彼女のインスタグラムのコメントのタイム誌の記事へのリンクより引用。

- 6 男性ミュージシャンが、露骨な女遊びでとがめられること、もしくは、あからさまには賞賛されないことがどれほどあるだろう?

- 7 マーシャル・マクルーハン,前掲, 132

- 8 彼女の多作家ぶりは尊敬する。

- 9 マクルーハン, 前掲, 23

- 10 公平を期すために。スウィフトはたまに、スウィフティーたちの悪行を注意する。元カレのジョン・メイヤーを攻撃しないように、などと。

- 11 マクルーハン, 前掲, 142

Contextualizing Taylor Swift: A Gentle Reminder to Think For Yourself

By Jillian Marshall, PhD

She sells out shows so quickly it overwhelms ticket platforms; she’s credited with changing fan culture. And, in 2023 — twelve months marked by war, economic precarity, and geopolitical unrest — Time magazine named her Person of the Year.

Personal tastes aside, I’m still confused: what’s so revolutionary about Taylor Swift?

Don’t get me wrong— Swift’s popularity is awesome, in the literal, mind-boggling sense of the term. This woman is so in-demand that her estimated ticket revenue on the Eras tour surpassed thirteen million USD in sales per night. And many experts, including a growing cohort of Taylor Swift scholars, point to the star’s economic prowess as proof of her cultural legacy. “The economic impact that her Eras Tour… is unprecedented. She is not only a cultural icon, but also a global economy,” writes Ariana Wyatt, associate Dean of student engagement at

Virginia Tech University.

But I’m here to propose that Taylor Swift’s popularity isn’t indicative of her inherent star power; instead, Taylor Swift may be popular because of contemporary media culture itself, and the way she’s interfaced with it. In other words, Taylor Swift — as a musician and as a phenomenon — demonstrates how reverence for pop as medium has eclipsed pop as music.

I. Yes, we must substitute an interest in the media for the previous interest in subjects. This is the logical answer to the fact that the media have substituted themselves for the older world.1

We live in an era (pun intended) when countless interviews, videos, and message boards discussing the musicians we love are a tap away. Saturated by media as we are, image has become equally (if not more) important to music fans than music itself. And Swift has built a powerful one by invoking an American Sweetheart archetype2: young, blonde-haired and blue-eyed countryturned-pop music wunderkind bullied by meanies like Kanye West and a parade of backstabbing ex-boyfriends. That she played a musical instrument and wrote (or co-wrote) her own songs is also a novelty that’s served her well over the years.

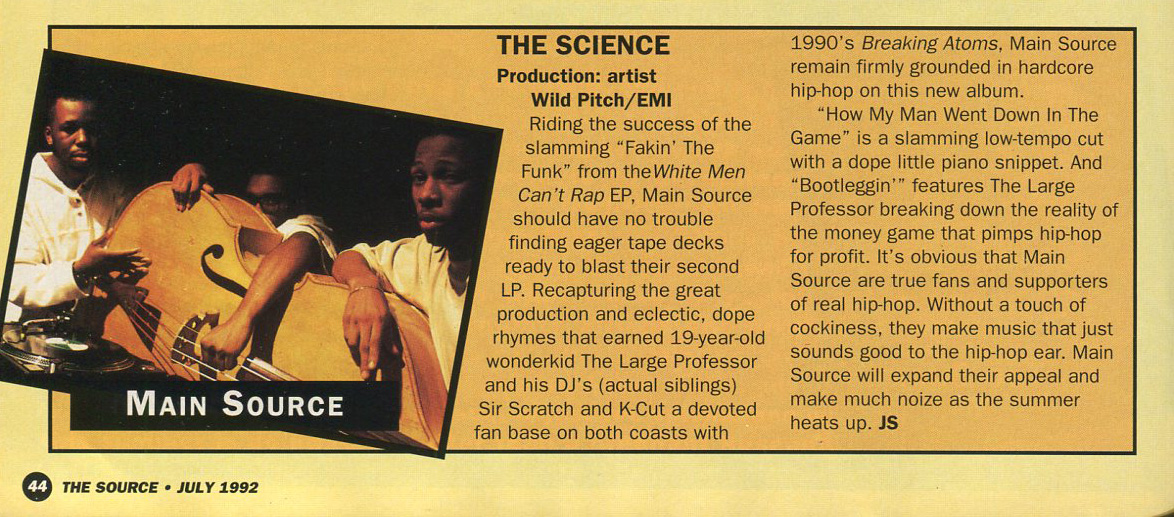

With ideas of “music” now intertwined with the concept of a “brand,” fans’ consumption patterns have become more economically holistic— particularly for Swifties, as their fervor for all things TS actually creates “microeconomic booms.” In a recent piece for the New York Times,

Taffy Brodesser-Akner illuminates what membership in Taylor Swift’s notorious fan collective

entails:

Being a Swiftie at the highest level means access to an all-consuming, all-absorbing empire of evidence, where all the questions have answers, all the mysteries are solved, where you get to feel excited and smart and involved with something bigger than yourself without ever looking up from your phone.

So basically, being a fan isn’t just about liking music anymore; for Swifties, it’s closer to worship.

The author concurs when describing a live performance:

The mood was solemn — spiritual, even. I have prayed at dawn at the Temple Mount. I have stood among quivering supplicants at the graves of biblical forefathers. I have walked in trembling silence as I entered farther and farther into the inner sanctums of the Vatican. This was like that, except for girls.3

But is Swift’s social (and literal) capital evidence of universal appeal, or is it that media overload

has morphed pop stars into gods that we can worship on all levels?

Perhaps it’s a little bit of both. One aspect of her charm is her prodigious story-telling; in

their Person of the Year feature, Time magazine even called her penchant for it “extraordinary.”

I agree— so long as the story we’re talking about is her media persona. Swift’s musical catalog

exposing ex-friends and lovers (Katy Perry, Joe Jonas, Calvin Harris, John Mayor…) is famously

enormous. But while she doesn’t exclusively sing about jilted relationships, the bulk of her other

songs remain self-referential as well, particularly with regard to her unfair media portrayal.

“Shake it Off ” comes to mind:

I stay out too late

Got nothin’ in my brain

That’s what people say…

I go on too many dates

But I can’t make ‘em stay

That’s what people say…

Then there’s “Mean”:

You, with your switching sides

And your wildfire lies and your humiliation

You have pointed out my flaws again

As if I don’t already see them

I walk with my head down, trying to block you out

Cause I’ll never impress you

I just wanna feel OK again

So, after reeling in her target audience with songs about teenage angst, Swift has kept

them hooked with the never-ending drama of her autobiographical hot take. In doing so, she has

managed to establish herself as both an underdog and a queen. This is brilliantly portrayed on

“Anti-Hero,” where she sings:

It’s me, hi, I’m the problem, it’s me

At teatime, everybody agrees

I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

What a clever business strategy: pull at your audience’s pathos with an underdog narrative so persuading that listeners begin to identify with identifying with you! This has enabled Swift has to enjoy the best of both worlds: she’s “misunderstood,” yet arguably biggest pop star alive today;

an everygirl who jets to her football star boyfriend between stadium shows4; a star with “trust

issues” about interviews who saves the best T — with juicy clues about who’s she singing about this time around — for her albums, which you can purchase on the vinyl she’s credited with reviving.5

Now, it’s normal for creatives to draw from autobiography for inspiration (as a memoirist, I’m no exception); it illustrates the paradoxical truth of the personal being universal. But the particularities of Taylor Swift’s life aren’t exactly relatable to us plebeians. It’s well-known that she comes from money, and that her family uprooted to Nashville during her adolescence to help her break into the music industry. It was around that time when, according to the aforementioned New York Times piece, Swift’s burgeoning identity began to crystallize after an incident when she “died a little”: her friends hung out at a mall without her.

Born with a silver spoon, I suppose that and some crappy breakups would constitute two decades of revenge fodder in a career kicked off with an indisputable head start.

To be clear, a person needn’t be traumatized to produce good music; I also don’t mean to say that Taylor Swift hasn’t experienced injustice. God knows that as a woman in media, she’s been scrutinized for things men get away with without mention.6 But my empathy is limited for, say, Kanye West interrupting an MTV awards speech or supermodel Karlie Kloss not wanting to be BFFs anymore. To have such problems is a mighty privilege indeed. And that’s what I find missing from Swift’s catalog: a sense of imagination, born of true grit, that sharpens craft and cultivates sound — tempered like steel the face of life’s brutality — that’s utterly unique.

What Louis Armstrong meant when he said, “What we play is life.”

II. Faced with information overload, we have no alternative but patternrecognition.7

Now let’s talk music.

I’ll come clean: my initial impression of Taylor Swift’s music was that it sounds like what ChatGPT might spit out if tasked with producing “soundtrack for a Gap commercial.” I have since clocked some serious time listening to her catalog in the spirit of research, but (un)surprisingly, my impression hasn’t changed.

I admire that Swift has released albums written entirely by herself (ala Speak Now), and I’ll acquiesce: her music is “catchy.” But with melodies more or less comprised of monotone (or, on more complex tracks, three-note) earworms, of course they get stuck in your head (I couldn’t turn “You Need To Calm Down” off in my mind after only listening to half the song one time). Many of her songs are so simple that they’re instantly memorizable, and get lodged in your brain so deeply so quickly that it’s no wonder she’s credited with shaping decades of music.

But is algorithmic melodic sensibility what were lauding as musicianship these days?

Seriously: from what I’ve listened to (a substantial portion of her catalog, but by no means exhaustive ), I really did hear mostly one to three note hooks. “ 8 Enchanted,” for example, just steps up a major triad, going up to a fifth for the chorus. “Cruel Summer” is mostly monotone — literally, one note — with some slight melodic intrigue added into the chorus.“Welcome to New York” is also almost entirely monotone, as is “Blank Space,” “Maroon,” and surely others: there’s clearly a formula here.

I ask again: one of the greatest song-writers of all time?

There are some interesting production moments that we can hear, though, particularly after she went pop with Red— and before that, of course, we got to hear her play guitar. The albums Reputation, Lover, and Midnights each have a distinct feel to them: moods achieved by clever production in the studio. Call me old fashioned, though, but production techniques are not the same thing as musical innovation. On the other hand, who knows? Maybe I’ve just listened to too many other masters of popular music (The Jackson 5, Taeko Ohnuki, and, at the risk of sounding like a traditionalist, the Beatles) — and country, for that matter, like Willie Nelson, Dolly Parton, and Merle Haggard — to serve as a reliable narrator here.

What I do know is that there’s a hypnotic quality her songs that I, for one, find unnerving. It’s a little too easy to get to sucked into her universe. Surely Swifties would agree with me there.

III. Any medium, by dilating sense to fill the whole field, creates the necessary conditions of hypnosis in that area. This explains why at no time has any culture bee aware of the effect of its media on its overall association, not even retrospectively.9

Look: if Taylor Swift brings people joy, that’s great. Plus, it’s not like her popularity takes away from other artists; in fact, I think her fight with Spotify was a noble one, and a perfect use of wielding her status for good. But I am here to emphasize that the creative’s work is never the work itself— it’s getting to the point where you’re able to do that work without toiling away at side hustles. So, as someone who grew up thawing frozen shampoo in three-minute showers (lest the well water ran out) because my single mom couldn’t afford to heat our ramshackle Vermont farmhouse — and hustling like a maniac in New York as I get my creative career off the ground — I’m not particularly interested in listening to some (estimated) billionaire complain in monotone anthems about how hard it is to be famous.

I’m also here to point out that Taylor Swift’s brand amounts to a kind of intellectual checkmate: if you criticize her music, then you’re attacking her. And if you’re attacking Taylor Swift, you’re one of those meanies who whom the Swifties will pile on, mercilessly.10 It seems that you can’t be a neutral critic; you’re either for her or against her. Whether this bifurcation was intentional or not is beside the point that Taylor Swift’s brand has created a musical environment of Us versus Them— and, frankly, the last thing our world needs right now is more black and white thinking.

Most importantly, I’m here to validate people who aren’t Swifties. Yes, her superstardom is at least partially reflective of our media-soaked times; no, you’re not missing out on spiritual ecstasy by opting out of Swiftiedom; and yes— good God, YES — it’s OK to like other kinds of music. Music that’s challenging, that’s truly revolutionary: sounds that challenge the status quo and brings people together. Music that makes you discover who you are as an individual— not as a member of what Marshall McLuhan (the media theorist behind these cool section headers) called “the uniform sphere of the electronic information environment” 11… or what I might call a “Swifie.”

1 McLuhan, 133.

2 Her self-produced documentary is even called Miss Americana.

3 I resent this.

4 Despite claiming that she frequently loans out her private jet, thereby skewing data reports, and offsets her own trips by buying dubiously effective “carbon credits,” Swift is thought to be the most carbon-polluting celebrity for years.

5 As quoted from her Instagram comment linking to the Time article.

6 How often are male musicians called out — or not overtly celebrated, for that matter — for blatant womanizing?

7 Marshall McLuhan, Counterblast (London: Rapp & Whiting, 1969), 132.

8 I admire her prolificness.

9 McLuhan, 23

10 To be fair, Swift will occasionally call out bad Swiftie behavior, like asking them to stop harassing her ex, John Mayor.