千葉県船橋の齋藤一家といえば、近所でも評判のオモシロ家族で、TVや雑誌の取材も珍しくない。匿名性を重んじるテクノに限らず、一般人でさえも個人情報に神経質なこのご時世に、ありふれた住宅街の一軒家の庭に貼られたテントで寝起きをし、テントで食事をし、気が向けば釣りに興じ、毎日がキャンプファイヤーのような生活を送りながらエレクトロニック・ミュージックを作っている。それは自然に溶け込む音楽というよりも、ともすればクレイジーでやかましい音楽、住宅街には不釣り合いな変わった音響だったりする。しかもこの夫婦、コロナ禍においては世界に向けてライヴ配信までしている。そして何を隠そう、このオモシロ家族(本人たちの言葉によればエクスペリメンタル家族)の奥方こそ、galcid(ギャルシッド)を名乗るレナであり、ルアーフィッシングに夢中な夫が生まれながらのテクノ野郎、齋藤久師なのであった……。

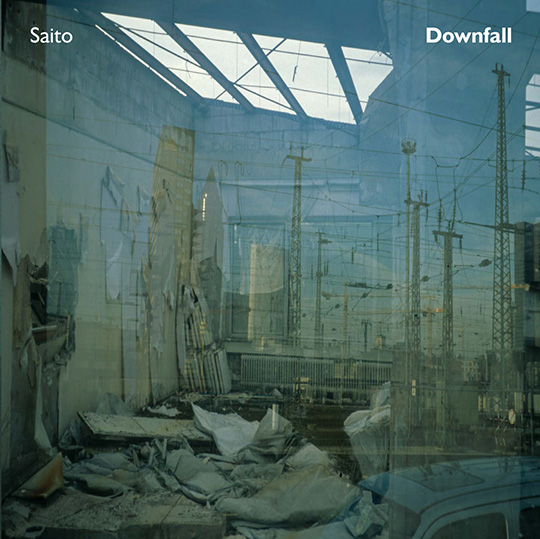

さて、そんな齋藤一家から生まれたアルバムのひとつが、つい先日発売となった。SAITO名義によるアルバム『Downfall』で、レーベルはフランクフルトの名門〈ミル・プラトー〉。ちょうどひと月ほど前には、〈ミル・プラトー〉の親レーベル〈フォース・インク〉から、パワフルなテクノをフィーチャーしたシングル「Bucket Brigade Device」をgalcid名義でリリースされたばかりでもある。ちなみに昨年末には、アンビエント作品集「galcid's ambient works」がカセットテープで〈Detroit Underground〉から出ている。フィジカルはすぐに売り切れてしまったが、配信ではまだ買えるし、口コミで評判が広がっているお陰で、いまもなお聴かれ続けている。

で、最新作となるSAITO名義の『Downfall』だが、これは強いて言うならオウテカの系譜にある音で、SAITO夫妻の盟友リチャード・ディヴァインの諸作ともリンクしている。つまり不規則なマシンドラムがうねりをあげながら、自由についての感覚を模索する音楽だ。とはいえ、SAITOの音楽は実験的ではあるが、よりフレンドリーでもある。奇想天外な展開に喜びの声を上げているロケット弾のような音楽で、あらゆる方向に飛んでは旋回し、最後は無事着陸する。ドイツではすでに評判になっているようだが、SAITOは今後ふたりの主戦場のひとつになるかもしれないと思う。そしてもうひとつ特筆すべきは「galcid's ambient works」のほうで、グローバル・コミュニケーションをダブ・ミキシングしたかのよう音響──といえば良いのだろうか、これが何気に良いのだ。ドリーミーなメロディと美しい静寂は、おそらくはレナの大らかさに関連しているのだろう。

そんなわけで、気が滅入る時代であってもじつに元気よく暮らしている齋藤家の話をどうぞどうぞ。ふたりは日々の生活をいかに面白く創造していけるのかという人類にとっての重大なテーマに取り組みつつ、アンダーグラウンドなテクノ作品を世界に向けて発信している。まずはその自由な生き方を読者とシェアしたいと思う。こんなでもいいんだと、ちょっと元気になれます。そう、日本を暮らしやすい国にする方法は、個性豊かな変人が増えること、齋藤家のような家族がもっと増えることであることは言うまでもない。

フィジカルにこだわるのは自分たちを守るためですね。若い人たちには音楽を買うって概念がないからです。そうすると、ぼくらは食っていけないじゃないですか。だから1年遅れてでも出すんですよ。

■新作はコロナ禍ですごく微妙な時期にリリースされましたけど、順番でいうとgalcidの『galcid's ambient works』が最初ですよね?

レナ:そうです。それも本当は去年の9月に出ているはずだったんですけど、カセットテープの原料である磁石不足で、世界中のカセット製造工場がしばらくクローズしてしまったんです。

■この作品は、ちょっと驚いたというか、すごく良いと思ったんですが、まわりの評判が良かったでしょう?

レナ:そうですね。カセットテープは一瞬にして完売しました。アメリカでも全て1週間で売れてしまって、日本ではなんと3時間で売り切れとなりましたね。一応バンドキャンプにもあがっているし、アップル・ミュージックにも入っているから聴けるんだけど、なぜかテープが欲しいって。フィジカルなものを求める人がけっこういるのかな。ヴァイナルもそうなんですけど、でもコロナで完全に工場がクローズしていて、めちゃくちゃ遅れています。通常、デジタル配信が先にリリースされるというのは順番としてありえないらしいけど、そうせざるをえなくて。

齋藤久師(以下、久師):〈Force Inc.〉のものと〈Mille Plateaux〉のものも、今年の1月には出るはずだったんですよ。

■フィジカルにこだわるのはなぜですか?

久師:まずは自分たちを守るためですね。だから1年遅れてでも出すんですよ。なぜかというと、若い人たちには音楽を買うって概念がないからです。知的財産なのに。そうすると、ぼくらは食っていけないじゃないですか。さらにコロナになって、ライヴもないとなると、絶対にコピーのできないフィジカルにはこだわりたいですよね。

■物体として売るものがあるかないかは大きいですよね。ちなみにコロナ前までは、ライヴに行くとき機材はどうしていたんですか?

久師:galcidの場合、レナはひとりで機材を持ってヨーロッパを周りますよ。

レナ:言ってもまぁ、40キロ程度なんで。

■じゅうぶん重いですよ(笑)。

久師:ドイツとかだと道もまっすぐだけど、フランスとかボコボコだからね(笑)。

レナ:イギリスはいいんですよ、紳士の国なので(笑)。手伝ってくれるんです。でも、昔住んでいたのがニューヨークだったから、手伝うふりして盗まれるんじゃないかって疑ってしまって。罪悪感を(笑)。

久師:1年間で2回スマホを盗まれていたもんね。

レナ:そうそう。スペインで。

久師:その盗んだ人が電話を使いまくったんですよ。で、40万円の請求が来た。最悪ですよ。

■その40万はどうしたんですか?

久師:払いましたよ(笑)。

レナ:一応まけてもらいましたけど。渡航する直前に格安プランに変えたんです。でも、そのシステムだと盗まれたら連絡できるところがなくて……。フリーダイヤルは海外からはかけられないし、久師に代わりにかけてもらったら、本人以外はダメですと。その間ずっと電話を使われてしまってたんです。帰国して携帯会社に事情説明したら、24万まで下げてもらえました。それでも高いですけど(笑)。

■いろいろエピソードがあってすごいですね。〈Mille Plateaux〉のほうの作品は、(名物オーナーである)アヒム・ゼパンスキーさんからオファーがあったんですか?

レナ:そうです。「クレイジーなものを作ってくれないか」って。

久師:「好きなだけ好きなことをしろ」って。「できるだけ狂ったものを作ってほしい」って言われましたね。それと、〈Mille Plateaux〉の長年こだわりのしきたりがあって、名前を「galcid」以外のものにしてくれといわれましたね。OvalやALVA NOTOもそうですけど、じゃあボク達は何にしようって。それで名字の齋藤(SAITO)にしようって。「Mille Plateaux」と「saito」って韻も踏んでるし面白いかなって(笑)。

レナ:〈Force Inc.〉のほうは「メインフロアのプレミアム・タイムで流すようなものを作って欲しい」と言われました。今までそういった4つ打ちの「ザ・テクノ」みたいなオーダーは受けなかったんですけど、試してみることにしました。じつは〈Force Inc.〉のことを知らなかったんですよ、私。友だちに「〈Force Inc.〉ってところからメールがきたんだけど大丈夫かな?」って言ったくらいで(笑)。「え、有名なの! じゃあ受けとこう」と(笑)。〈Mille Plateaux〉は知っていたんですけど。

■同じじゃないですか(笑)。もともと〈Force Inc.〉からはじまったんですよね。

レナ:そうみたいですね。で、「〈Mille Plateaux〉はうちの傘下だから」って〈Forc Inc〉のオーナーに言われて……。

久師:どちらかというと、僕たちの好きなサウンドの傾向は〈Mille Plateaux〉系なんです。ダンスフロア系ではなくて。

■〈Force Inc.〉はハード・テクノだから。

久師:そうそう。だから作り方も変えましたね。両方とも即興で演奏したあとにエディットするんですけど、〈Force Inc.〉のほうは昔の機材を使って、クラシックスタイルでレコーディングしましたね。ジェフ・ミルズ・スタイルというか。〈Mille Plateaux〉のほうはユーロラック・モジュラーだけで作って、それをあとでこねくり回しました。

レナ:同じく『galcid's ambient works』も全部ヴィンテージ・シンセを使いました。

久師:そうですね。意図してできるだけ雑に作りました。

できるだけおかしなようにやれっていうのは言われたんですけど、ぼくらにとってはあまりおかしなことではなくて、いつもやりたかったけど我慢していたことなんです。だから仕掛けはすごく多いですね。

●アンビエントをやったのは『galcid's ambient works』が初めてですよね。なぜやってみようと思われたんですか?

レナ:去年の夏に作りはじめたんですけど、猛暑だったから、ちょっと涼しげな音楽を作ってみたいっていうのがきっかけですね。

久師:でも、真冬に出ちゃったよね(笑)。『galcid's ambient works』ではシーケンサーさえ使ってないんです。TB-303でCV/GATEを出して、直接アナログシンセサイザーをテープエコーに繋いだりして、そういったノイズを含めたサウンドが味になったのかな、と思います。

レナ:なんか新しいような懐かしいような雰囲気もあって、ちょうど良かったのかな、と感じています。『galcid’s ambient works』は、いろいろ開眼させてくれるきっかけになりました。それまで私たちはメロディを入れないというか、無機質なものにしたくて、コード感を敢えてトラックに入れてきませんでした。それが『galcid's ambient works』から入ってきたんです。その後の作品はちょっとメロディが入っていたり、コード感を感じるものが入ってくるようになりましたね。

●今回まさにそれをすごく感じました。

久師:まずビートの部分を全部作って、あとでメロディを入れる形ですね。ぼくらの基本である即興という手法は変わらないけど、メロディは即興だとなかなか難しいです。それこそフリー・ジャズみたいになっちゃうので、ちゃんとリフレインするようなもの、構成されたものはあとから冷静になって考えて二度書きしています。だから一回だけダビングしましたね(笑)。

レナ:リスニング作品にしたいっていう想いがあるので、前回のファースト・アルバム(『hertz』)もそうですが、今回はとくに、和声にこだわりました。私が聴いてきたもの、それこそ〈Mille Plateaux〉の全盛のときとかはメロディがあったし、そういうものを聴いて育ってきているのがどっかにあったんだろうね。いままではあまりにもシンプルすぎて、感情的にもいろいろと抑えていたものが『galcid’s ambient works』以降は出てきましたね。

久師:それまでなぜメロディを入れなかったのかというと、無機質にこだわっているのもありますけど、リスナーに想像の余地を与えたかったからなんですよね。ダンスフロアでは、自分の予定調和を崩してくれるところが楽しかったりするじゃないですか。ドラムしか入っていない部分がすごく気持ちよかったり。だから、そこに特化して作っていたんだよね。ところが、メロディを一度入れてみると、意外と評判が良くて、「あぁ、いいのかな」って(笑)。世界が少し広がりましたね。リスナーの幅も。

レナ:それがいまやっている活動にも繋がっていくんですよ。だから『galcid’s ambient works』が分岐点になった。

■〈Force Inc.〉のほう(「Bucket Brigade Device」)はダンスフロアがないと機能しないサウンドですけど、〈Mille Plateaux〉の作品(『Downfall』)は、タイミングが良いのか悪いのか、家でも繰り返し聴ける音楽じゃないですか。

久師:やはり評判も〈Mille Plateaux〉のほうが断然良いですね。いまは現場で流せないから(笑)。みんな家で聴くしかないので。

レナ:(「Bucket Brigade Device」は)せっかくマイク・ヴァン・ダイクがいろいろなクラブで低音出して調整してリミックスしてくれたんですけど、いざ蓋を開けてみたら、場所がないっていう(笑)。

■コロナでロックダウンされた頃に、ロラン・ガルニエにインタヴューしたら、いまいちばん聴きたくないのはハードなテクノだと(笑)。

一同:(爆笑)。

久師:じゃあ、〈Force Inc.〉のほうは出さないほうが良かったのかな(笑)。再来年ぐらいにしとけばよかった(笑)。

■〈Mille Plateaux〉のアルバムはいまの時代にすごく合っている気がします。これはコンセプトがあったんですか?

久師:常にびっくりさせようっていう思いがあるんです。落とし穴的なもの。

■アヒムさんからは好きなようにやれって言われたんですよね?

久師:できるだけおかしなようにやれっていうのは言われたんですけど、ぼくらにとってはあまりおかしなことではなくて、いつもやりたかったけど我慢していたことなんです。だから仕掛けはすごく多いですね。ハリウッド映画のような。3秒に1回は何かがある。ループしているところがほとんどないですね。

レナ:絶対に「作品」にするという意識はあった。描いたイラストレーションを額縁に入れると、その瞬間から落書きではなくて作品になるじゃないですか。そういうことをすごく大切にするというか。ライヴ・セッションをそのまま聴かせる方法もあるけど、今回はエディットとかミックスとかをしっかりやろうというのがあったんですよね。当たり前のことだけど、でもいまはなんでも簡単に出せちゃうから……。

■重要ですよね。DIYでやるうえでもね。

レナ:音楽系のワークショップでよく「作品化するのに迷っているんですが、どうしたらいいんですか」って訊かれるんです。

久師:いま、そのような質問は本当に多いですね。でも実はすごく簡単なことなんです。僕らがやっていることは、60年代後半からのジャマイカン・ダブの連中がやっていたことと同じなんですよね。エイフェックス・ツインやクラフトワークもそうですけど、謎めいているようで、やっていることはすごくシンプル。僕らもそう。全然難しいことはやっていないんです。強いて言うなら、一番こだわっているのは、中学生のときに作ったシールドかな。

■なぜシールドを作ったんですか?

久師:お金がなかったからです。それがいまだに20本あるんですよ。それを挿した瞬間に、音が中2の時の音になるんです。いわゆる「悪い音」ってやつですよ。伝導率が悪いからなんですけど、その効果が良すぎて絶対手放せないんです。音の良さと音楽の良さって別物だなっていうのはけっこう昔からわかっていて、あえて高級オーディオとかハイレゾなものは使ってないですね。

[[SplitPage]] 三島(由紀夫)さんが「死ぬ死ぬ死ぬ……」ってずっと言ってるやつね。これは、面白いから録ろうってなりましたね。

■エレクトロニック・ミュージックを聴くときに、いちばん気にするところはどこですか?

久師:どうやって笑えるかと、踊れるかっていうところですね。

■笑えるか、踊れるか?

久師:そう。僕らのテーマはそこなんです。「笑える」っていうのは「びっくりする」という意味もあるんですけど……コミック・バンドじゃなくても、音で笑うというのはできるんですよ。「え、ここにこれが来るの!」って(笑)。例えばハンドクラップが予期せぬような全然違うところに入っていたりとか、「ちょっと待ってこの人おかしいよ」っていう笑い。

■それは「笑い」というより「驚き」ですよね。

久師:そうですね。ぼくら、そういうのを聴くとニヤニヤしちゃうんですよ。

レナ:「発見」みたいな感じなのかな。

久師:意外性かな。

●『Downfall』の最後の曲もそういう意図で作ったんですか?

久師:三島(由紀夫)さんが「死ぬ死ぬ死ぬ……」ってずっと言ってるやつね。これは、面白いから録ろうってなりましたね。

レナ:海外の人は言葉の意味がわからないじゃないですか。だからどういう反応を示すんだろうって。サプライズとして入れたんです。

■なぜ『仮面の告白』にしたんですか?

レナ:「Mask」はコロナとも被りましたね(笑)。もともと私が三島さんの作品が好きだったのと、あと『仮面の告白』って三島さんの処女作だし、私たちもSAITOとしては初めてだったというのもあったり。それと、私のなかで『仮面の告白』って、坂本(龍一)さんのお父さんが編集者だったりして、いろいろとシンクロしちゃったんですよ。あと、三島さんの声は昔のインタヴューなんですが、音って記憶とか時代感とかを含んでいるじゃないですか。それを現代の音にあてたときの違和感もいいと思って。

いま音楽のほかにハマっているのが、7.83という周波数ですね。シューマン博士という人が発見したんですが、地球には電離層っていうのがあるんです。そこには周波数が流れている。それが7.83ヘルツ。人間の耳は20ヘルツまでしか聞こえないから、完全に聞こえません。でもセンシティヴな人は、気配を感じる人もいる。地球ではすべての物質がその7.83っていう周波数を基準に動いているんですが、それが現在7.835とか、ちょっとだけズレてきているんですよ。

■音楽を作るときはふたりで一緒に作っている?

久師:galcidに関してはレナが演奏して、私がミックスプロダクションを行なっています。SAITOに関しては、演奏も二人で行い、ミックスは私が行いました。

レナ:久師はめちゃくちゃ作業が早いんですよ。普通5日間とかかけるのを2時間とかでやってしまうので。

久師:雑な方がいいんですよ。1テイク目がいちばんいい。失敗するときもあるんだけど、だいたい一発目がいいんです。

●最近リリースのペースも早いですよね。

久師:最近2枚出ましたけど、実はそれよりもっと前に録音しているフル・アルバムがあるんですよ。他にも海外を中心に12インチシングルやコンピレーション作品も色々と出しています。galcidの2枚目のフル・アルバムに関しては、去年の3月に完成している作品が〈Detroit Underground〉から出るはずだったんですけど、ファーストと同じくジャケットをデザイナーズ・リパブリックのイアン・アンダーソンに頼んだら、そのデザインだけで半年かかって(笑)。

レナ:さらに、一度でき上がったものに文句を言ってしまったんです。

久師:まさかのダメ出しをしたんですよ。最初に上がってきたのがめちゃくちゃチャイナ風で(笑)、これは絶対違う!と思って。

レナ:関係者一同みんな凍りついたけどね(笑)。

久師:イアンはデザイン界の巨匠だから、レーベルの人も「言えない」と。「じゃあ、僕たちが言う」って(笑)。

■ぼくも1回会ったことがありますけど……よく言えましたねそれは(笑)。

久師:でも野田さんがもし自分のアルバムでそれがきたら、言うと思いますよ。

■いやいや(笑)。やってもらえただけで嬉しいから。

久師:みんなそういう状況なんですよ。みんな凍りつくし、本人はヘソ曲げちゃうし(笑)。

レナ:でも、私にはいっさい文句を言わないかったですね。しれっとレーベルに請求額を上乗せしていたらしいですが(笑)。

久師:少数精鋭で手仕事でやっている職人さんたちだから、逆にレナの言ったことが響いたようで、「じゃあ、やったろう」ってなってすぐに作ってきましたよ。でも今度はプレス会社が大忙しになっちゃって。

レナ:向こうのプレスって、6月くらいで最後の受注を受けて、9月まで休みなんですよ。それでのびのびになって、さらにコロナになってしまった。

久師:でも最近〈Detroit Underground〉と話した結果、なんと今年の冬に出ることになったんです。

■良かったじゃないですか。次のリリースが控えているのは楽しみです。

久師:でも、僕らとしてはフレッシュな方がいいじゃないですか。

■たしかに。2年前の作品だと「いまだったらもっと良いものが作れるのに」って思いますよね。

久師:実は今、それを打開するべくやっていることがあるんです。昔はある天才作家に王様とかがパトロンとして曲を書かせていたわけじゃないですか。で、調べたらパトロンに直接作品を売っているシステムがあって。いまgalcidもPatreon(パトレオン https://www.patreon.com/galcid)というシステムを採用して、月に最低5ドル入れてくれれば聴き放題になるっていうサブスクをやっているんです。すごく健康的だと思うんですよね。その代わり、条件としてこちらは週に1曲あげる。

レナ:その条件は自分で縛っているんですが(笑)。

久師:毎週作ってあげているから、本当に新しいんです。

レナ:健康的だよね。聴く人は最新の音楽が聴ける喜びもあるし。

■それは確かに新しいですね。

レナ:一応Patreonはクラウドファウンディング型ということになっているんですけど、サブスクという形にしていて、ダウンロードも可能なので、リスナーは好きな形で聴くことができます。

■まさに広告に対しての狭告。

レナ:まさに。コメントもできるし、「今回は気に入ったから上乗せします」ということもできる。

久師:その点が投げ銭とは違いますね。

レナ:サブスクという形は私たちにとってありがたいですね。一回きりではないので、信頼関係が保てるんですよ。

■それが確立されて、ベースになる経済活動みたいなものができたら大きいですよね。

久師:しかも、クライアントがいないから毎週『Downfall』みたいな過激で誰にもこびない曲を作ってアップしているんですよ。それ以上にフレッシュで新しいものを。ほぼ全曲にメロディが入っていますね。また、二度と同じことをしないというのが信条です。最近はFMシンセを多用します。それがまた新しいですね。

FMシンセというとDX-7のイメージがあると思うんです。フュージョンとか、のど自慢とか。あれって、綺麗な音を作ろうとしてヤマハが作ったものですが、ぼくらが使っているFMシンセのモジュールは、触っちゃいけない操作子しか出ていないんです。つまり、音を壊していける。綺麗なエレクトロニック・ピアノとか、そういう音じゃなく、まともな音を出さないような装置なんです。

■なるほど。すごく面白いです。それこそ303なんて、本来はベースラインとして作ったものが、あんなふうに間違った使い方のほうが面白いということになった。それと同じような話ですね。

久師:303と909と808とSHを作った菊本忠男さんとDOMMUNEで対談したんですが、そのとき303、909などのいわゆる難解シリーズはご自分で「失敗作だった」って言っていました。「でも菊本さん、これがどんな音が出るか知らないでしょ」って、DOMMUNEのサウンドシステムで鳴らしたらびっくりされて…。こんな音作った覚えはないって(笑)。当時、予算に限りがあったので、だったらしょぼい方向に合わすかということになった。そのしょぼい方向がTB-303の嘘のベースの音だったり808とか909のリアルでは無い電子的なサウンドになったんです。

レナ:逆に言うと、いまや本物だしクラシックだからね(笑)。

久師:世界中でいちばん鳴っている叩きモノだよね。そういう意味でもこれは素晴らしいんですよって言っても納得してくれませんでした。菊本さん自身は完璧に失敗したと思っているんです。そして彼は「久師さん、こんな爆音でTRシリーズを聴いたら耳を悪くするのでお気をつけください」って(笑)。

■今回のコロナの状況を受けて、今後どういうふうに活動していこうっていうのはありますか?

久師:まず、この様な状況になって真っ先に揃えたのが映像配信機材です。嬉しいことに、4月にキャンセルになってしまった全ての場所からストリーミングでライヴの依頼がありました。なので、ヨーロッパのツアーはそうそうたるメンバーで自宅スタジオから配信できました。

レナ:ヨーロッパだけではなく、インドもありましたね! そちらも、ものすごくきちんとしている、といったら変ですが、メンバーもクオリティーも高かったです。そのように、オフラインでのイベントができなくなってしまった補填をするストリーミングをしつつ、去年末から行っている「音を鑑賞する」対話型のワークショップをやっています。ビジネスパーソンの方がけっこう来てくださるんですけど、そこで、私たちの作った音を流しているんです。

久師:「音楽」じゃないですよ。音です。「シューッ」とか「パッ」とか、抽象画を鑑賞するのと近くて、音を鑑賞するんです。そこにはメロディもありません。

レナ:対話型鑑賞は絵を使ってやる人は多いけど、2019年の時点で音でやっている人は誰もいなかったから、第一人者になりたいと思って。

■それは場所を借りて?

レナ:今年の3月までは場所を借りてやっていたんですけど、いまはオンラインでやっています。ZOOMで。数十名の参加者から3~4名のグループにわかれて、聴いた音の印象を五感に変えて対話します。どんな色を感じるか、情景が見えるか、香りだったら? 感触とか、色々と個人で感じることを対話していくわけです。それぞれが、音から思い起こした自分の記憶やイマジネーションについて語ってくれます。絵だとなかなか言葉が出てこないけど、音だと言語化しやすいみたいですね。

音は記憶や映像と結び付きやすいようです。参加者は「こんな音聴いたことない」って人も多いですね。普段音楽を聴かないというか、聴いてもクラシック音楽とかロックくらいしか知らない人、そもそも歌詞がない音とかメロディがない音を知らない人が、いきなりエクスペリメンタルな音を聴かされて、「宇宙的なものを感じた」とか、「地下にいるような気分になった」とか。そういう違いも楽しめるコミュニケーションです。

久師:野田さんも小林さんも、レナも私も、同じ音を聴いても感じ方はそれぞれ違って、言葉も違うじゃないですか。その相手の多様性を認めるのが対話なんです。最初は「自分とは違うな」ってなるけど、何回かセッションを繰り返していくとその人の感性が開いてきて、相手との違いが楽しくなってくる。それがコミュニケーションになっていく。

レナ:音だから、正解も不正解もないじゃないですか。そうすると、「この人はこう感じるんだ」とか発見があるんです。明るく感じている人もいれば暗く感じている人もいる。たとえば、オルゴールの音を聴いて「懐かしい」って感じる人、「綺麗だな」って感じる人と、「怖い」って感じる人がいるんです。ホラー映画でオルゴールが鳴ると怖い場面とかありますよね。そういうのを過去に観たことがある人は、オルゴールの音を「怖い」と感じることもあります。そういうふうに、それぞれの感じ方が一個の音の中にある。

私は小さいころそうやって遊んでいたから、それをいろいろな人とやりたいと思ってはじめたら、意外にもビジネスパーソンの方々がおもしろがってくれました。「じゃあうちの企業でもコミュニケーションの場としてやらせて下さい」とか、中学校とか高校生とか、グレはじめる子供たちと一緒に先生がやるとか。そういう話がぽつぽつあって、新しい音との関わり方が開いた感じです。

■やることがたくさんありますね。

久師:いま音楽のほかにハマっているのが、7.83という周波数ですね。シューマン博士という人が発見したんですが、地球には電離層っていうのがあるんです。そこには周波数が流れている。それが7.83ヘルツ。人間の耳は20ヘルツまでしか聞こえないから、完全に聞こえません。でもセンシティヴな人は、気配を感じる人もいる。地球ではすべての物質がその7.83っていう周波数を基準に動いているんですが、それが現在7.835とか、ちょっとだけズレてきているんですよ。

■それは気候変動と関係しているんですか?

久師:かもしれない。すべてがちょっとずつズレていて、簡単にいえば整体に行って治さないといけない状態。

レナ:シューマン博士がそれを発見したのは20世紀初頭なんですが、でも仮説のまま博士は亡くなってしまった。それが、1967年くらいにアポロが飛んで、理論上正しかったことがわかったんです。じっさいに計測したら7.83だったと。20世紀の最大の発明は「振動」だと言われています。ワークショップのときもそのシューマン共振を入れたりしています。いまコロナで、「見えないもの」がキーワードになってますよね。音もそうだなって。

久師:実はヒトラーもその手法を使ってプロパガンダを行っていました。彼は人が不快に感じる周波数にこだわっていた。人間の可聴範域を超えた部分で不快な周波数を聴衆のいるところに流していたんです。それでヒトラーが壇上に出てきた瞬間に、その不快な周波数を切る、という演出をしていました。音は使い方によってはそういう悪用もできてしまうのが危険ですね。

レナ:「振動」はものすごくエネルギーを持っています。うまく使って、いま、脳科学の先生ともメンタルヘルスケアの部分でも役立てられる様に、さらなる音の研究を進めています。それをどんどんワークショップにフィードバックしているような感じです。

■galcidの今後の方向性として、音そのものがあるんですね。

レナ:はい、そうですね。音と絵でコラボレーションしたこともありました。音をつけて抽象画を鑑賞すると、その絵が動き出すんです。薄く入れている色が急に際立って見えたり、とかなり面白かったです。無音で絵を5分間鑑賞するのは大変だけど、音が出ると動きが出るので、ゆっくり鑑賞できて、フィードバックももらえる。音の可能性は無限だと感じています。

久師:そういうワークショップをブライアン・イーノと教育機関などでおこなおうとしています。

■それは大きな目標ですね。

久師:いや、すぐにできますよ。向こうから誘ってくると思う(笑)。

レナ:海外の人はそういう話に敏感で、すぐに興味を持ってくれますね。同じことをギターとかヴァイオリンとかピアノなどのアコースティック楽器でやろうとすると、すごく制限があるんです。音色や音階が決まっていて、音のイメージが強すぎるから。でもシンセって、ノイズからメロディまで出せるから、想像の範囲が広がって鑑賞しやすいんです。私は電子音楽は他のジャンルに比べて比較的新しいものなので、様々なことができると思っています。まさに色のパレットがあり、色自体を自分で作れますからね。これからも、電子楽器を使って可能性を追求していきつつ、作品を作り続けていきたいと思います。