ダンサブルでソウルフルなクラブ・トラックを詰め込んだ6年ぶりの新作『Popp』が好評のオヴァル。「ポストR&B」なんて言葉が囁かれたり、「ポップに旋回した?」なんて指摘が飛びかったり、リリース後も色々と波紋を呼んでいる同作ですが、そんなオヴァルがこの12月に、2年ぶりの来日を果たします。

それにあわせて、なんともスペシャルなイベントが開催決定! 12月21日(水)、タワレコ新宿店にて、畠中実氏と松村正人氏によるマーカス・ポップへの公開インタヴューがおこなわれます。それと同時に、オヴァル自身によるサイン会も開催。いずれも滅多にないイベントです。この貴重な機会に、あなたもトーク&サイン会に参加しちゃいましょうー!

OVAL『popp』発売記念トーク&サイン会

内容:トーク&サイン会

出演:Markus Popp(OVAL) + 畠中実 + 松村正人

開催日時:2016年12月21日(水) 20:00 start

場所:タワーレコード新宿店10F

'90年代中盤、CDスキップを使用したエポック・メイキングな実験電子音響作品を世に送り出し、エレクトロニック・ミュージックの新たな可能性を提示し続け、世界中にフォロワーを拡散させた独ベルリン在住の音楽家、オヴァルことマーカス・ポップ。

ファンキーでダンサブル、ハウシーでソウルフル、万華鏡のようにカラフルな、オヴァル流クラブ・トラックを全編に配した最新アルバム『popp』を携えて、12月20日(火)より約2年ぶりの来日公演が開催されます。

この来日公演にあわせて、インストア・イベントが急遽決定。

前半は、聞き手にICCの主任学芸員の畠中実氏と元『STUDIO VOICE』編集長の松村正人氏を迎え、公開インタヴューをおこないます。

後半は、オヴァルのキャリア的にも珍しい、マーカス・ポップのサイン会となります。

『popp』はタワーレコード渋谷店・新宿店スタッフが選ぶ年間ベスト「渋谷・新宿アワード2016」にも選出されており、この2店舗で購入した方がサイン会に参加していただけます。

この貴重な機会に、ぜひご参加ください。

参加方法:観覧フリー。

タワーレコード新宿店または渋谷店にて、10月19日(水)発売の新譜『popp』(HEADZ 214)、または旧譜『o』(HEADZ 143)、『OvalDNA』(HEADZ 157)をお買い上げいただいた方に、先着でサイン会参加券を差し上げます。

サインは、対象商品のジャケットにいたしますので、イベント当日忘れずにお持ちください。

対象商品:

OVAL 『popp』(HEADZ 214)

OVAL 『o』(HEADZ 143)

OVAL 『OvalDNA』(HEADZ 157)

対象店舗:タワーレコード新宿店、渋谷店

問い合わせ先:タワーレコード 新宿店 03-5360-7811

now available

OVAL(オヴァル)『popp』(ポップ)

oval 2 / HEADZ 214

価格:¥2,200 + 税

マーカス・ポップはポップをアップデートする

佐々木敦

軽やかで鮮やか、圧倒的に心地よく、オヴァル史上最も「ポップ」な作品でありながらも、非常に刺激的なサウンドが満載の革新的な最新作。

日本盤のみボーナス・トラック2曲収録。

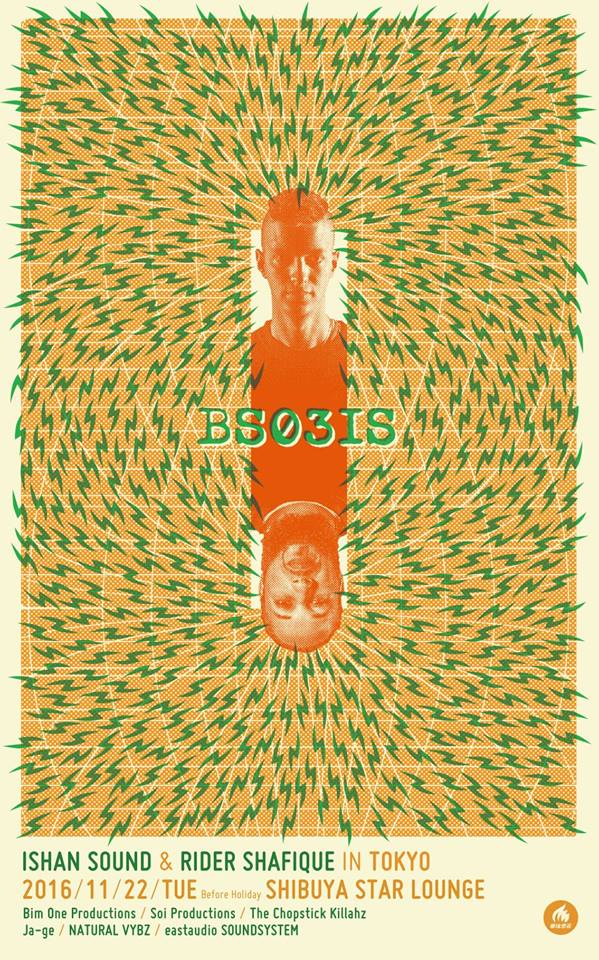

OVAL Live in Japan 2016

2016.12.20 Tue

at TOKYO TSUTAYA O-nest

open 19:00 / start 20:00

advance ¥3,500(+1D) / door ¥4,000(+1D)

2016.12.22 Thu

at KYOTO METRO

open 18:30 / start 19:30

advance ¥3,500(+1D) / door ¥4,000(+1D)

more information:HEADZ(tel. 03-3770-5721 - https://www.faderbyheadz.com)

第11回ベルリン・ポルノ映画祭メイン・ヴィジュアル

第11回ベルリン・ポルノ映画祭メイン・ヴィジュアル 映画館にあるラウンジで、スタッフがチケットのキャンセル待ちのお客さんを呼び出している。

映画館にあるラウンジで、スタッフがチケットのキャンセル待ちのお客さんを呼び出している。 上映後のQ&Aはこんな感じで「東京の発展場はその昔うんたらかんたら」とか言ってます。

上映後のQ&Aはこんな感じで「東京の発展場はその昔うんたらかんたら」とか言ってます。 映画祭のクロージング・パーティ

映画祭のクロージング・パーティ