五野井郁夫/Ikuo J. Gonoï

五野井郁夫/Ikuo J. Gonoï

1979年、東京都生まれ。国際政治学者・政治哲学者。著書に『「デモ」とは何か――変貌する直接民主主義』(NHK出版)など。世界中のフェスや美術展、流行の研究と批評も行っている。去年は新語・流行語大賞を受賞。

若山忠毅/Tadataka Wakayama

若山忠毅/Tadataka Wakayama

1980年生まれ。写真家。

主な展示 第10回写真「1_WALL」展 / 銀座 ガーディアンガーデン(2014)。テクノ・ハウス全般に造詣が深い。

https://twitter.com/t_waka1980

https://www.facebook.com/waqayama.tadataqa

https://rcc.recruit.co.jp/gg/exhibition/gg_wall_ph_201403/gg_wall_ph_201403.html

■Aphex Twinにいつ、どのようにして出会ったか

五野井:Aphex Twinといえば、われわれの世代からすると、挑むにせよ、模倣するにせよ、ひとつの準拠点なわけですが、まだネットがなかった頃の電子音楽、そしてAFX体験っていつでしたね? 思春期の頃には、お互いすでに聴いていたのだけど。

若山:はじめて知ったのはレコード屋ではなく、まず雑誌ですね。クラブミュージックを取り扱ったほとんどの雑誌の情報はなんでも仕入れていました。あとは海外の雑誌をたまに。高校ぐらいからは『ele-king』が創刊されて読むようになった世代ですね。そんな情報の中でアンビエントってジャンルがあるんだと知りました。いろいろ聴いていると変なのが引っかかった。それがAphex Twinです。音としては、最初に〈Warp Records〉が発表した『Artificial Intelligence』(1992)。あとはソニーの〈Warp〉のコンピに入っていた、Polygon Window名義の“Quoth”(1993)って曲ですね。90年代は何々テクノやらハウスやらがいろいろあって、それを必死で追いかけていました。

五野井:そうですね。『Artificial Intelligence』にはThe Diceman名義の“Polygon Window”(1992)が入っていたんですよね。ネットが普及していないので、まず、音を紙で聴いて、情報を仕入れてCDを買いに行くっていう感じでしたね。身体性を気にしない澄んだ音だったから、90年代の帰宅部カルチャーだったわれわれにとっては、すぐれて心地よくもあったわけで。1992年にアルファ・レコードから『HI-TECH / NO CRIME』と1993年の『Hi-Tech / U.S. Crime』(YMOのリミックスCD)が相次いで発売されて、これが未来なんだって当時感じましたね。徹底的にテクノの「洗礼」を受けた時期かな。雑誌といえば『i-D』や『Face』、あと季刊の『Vouge Hommes』で、音楽はもちろんモードや写真にも入っていきましたね。2000年にターナー賞受賞したウォルフガング・ティルマンスなんかが、90年代当時のUKクラブシーンを撮っていたし。

若山:ぼくはティルマンスが写真撮っていたことは、当時まったく気づかなかった。あの頃は写真に興味がなかったから(笑)。でも彼がAphex Twinの写真を撮っていたんですよね。当時のAphex Twinへの入り方は、お互い歳がそんなに離れていないから、ここは2人の共有できる点ですね。そのCDから誰がリミックスしているとかから、アーティスト名を調べていた時期です。彼らのオリジナルやその周辺のアーティストを漁りはじめたころ。最初のころは曲名の意味や発音が分からなかったですから。Aphex Twinの場合だと『Selected ambient Works 85-92』(1992)の“Xtal”や“Tha”とか、そもそも辞書に載っていないじゃないですか。現に存在する言葉をいじる、もしくは作ってしまえという発想は新鮮でした。それは今回もやっていますね。

五野井:しかもAphex Twinはもちろん、ほかのアーティストも別名義を幾つか持っていたりするから、ああいう文化も衝撃的だったなあ。いずれにせよ、ベンチマークになりましたよね。多重人格ではなくして、分割可能な人格って、政治哲学者のウィリアム・コノリーとかが現在でも唱えているプルーラリズム(pluralism:多元主義)そのものですから。

若山:あのころ分割可能なアーティストって多かったですね。リチャード・D・ジェイムスの旧友のTom Middletonなんかもいろいろ使い分けていたなぁ。本人も様々な名義を使い分けてトラックをリリースしていましたね。でも、だからこそ抽象的な次元から飛び出てくる多様な音や言葉(=意味不明な曲名)を視聴することで、音楽の自由さみたいなのを知ることができたといっても過言ではないです。パンクの人がNeu!を聴いた衝撃に近いかも。「あ、こんなのでいいんだ!」って。あとは中二的ですけど、無機質人間っぽさのない状況に入り込んでみたかったっていうのは、郊外における日々の生活の退屈さゆえにありましたね。

※「neu!」https://www.youtube.com/watch?v=vQCTTvUqhOQ/

「neu!2」https://www.youtube.com/watch?v=tOfhR6uybNo

五野井:そういえばYMOやクラフトワークへと続く古典的な黎明期テクノのロボティックで機械的な音だとされているなかで、Aphex Twinの位置づけって、電子音楽というよりはむしろ牧歌的で、とくに第二期以降は露悪的だとする評価がありますけど、どうです?

若山:たしかにAphex Twinをそう位置取りする方が多いのかもしれませんね。いくつかの仕事を取り上げれば、牧歌的で露悪的というのは賛同できます。でも当時テクノの細分化のなかで、もっと露悪で牧歌的なのってあったと思うんです。だから彼だけにそうした意識を強く感じることはなかったです。

五野井:70年代後半以降生まれの世代からすると、シェーンベルクからメシアンという純粋音楽の延長線上にブーレーズ、シュトックハウゼンら、「管理された偶然性」としてジョン・ケージから貶された系譜だとも云える。とくにYMOの『増殖』と2枚のHi-Techが所与だったせいか、社会風刺としての露悪や諧謔もテクノの一部だと思っていました。 とりわけ、90年代前半に中学生って、Blurの“Park life”(1994)を日本で実体験していた世代だから、あの露悪は自然な流れというか、妙なリアル感があるんですよね。あとはクリスチャン・マークレーみたいに音の外のアイデアで戦うのはなく、あくまで諧謔は補足的なものでしかなく、何だかんだいって純粋に音の中で勝負するっていう姿勢には感銘を受けました。

若山:パークライフ的な冴えない生活環境だからこそ、純粋な音楽で別次元に行きたいっていうのはありましたね。まだ郊外に住んでいるから、それはいまでも変わらないかな。

五野井:むかしだと、寺山修司が演劇『レミング 世界の涯まで連れてって』(1979)のなかで「室内亡命」という提案をしていますね。いまだとネットに逃げそうだけど、当時は普及してなかったからできなかった。「室内亡命手段」の1つは、書を捨てて街に出るのだけど、行き着く先はクラブ。そういえばそのダンスフロアからも、苦手な音の時は室内亡命をするっていうのは、建築雑誌の『10+1』に以前書いたなあ。まあ、でもフロアも疲れるときってありますよね。

若山:でも、なぜAphex Twinなのかといえば、爆音のフロアで聴かなくても、チルアウトスペースでも、さらには自宅の畳の部屋でも電気を暗くすれば、同じ効果が得られるっていうところですよね。「畳とテクノ」って(笑)。まぁ、ベッドルームテクノの本質ですね。

五野井:家で聴けるって、お金もかからないし、中高生の懐にも優しい音楽でしたよね。

若山:当時のクラブ・ミュージック、とりわけ・は退屈な曲が多くなっていっていましたよね。それよりもAphex Twinは、普通の音でも、爆音で聴いてもいい。そんな特徴があったのだと思います。“Didgeridoo”(1991)や“Polynomial-C”(1992)なんかは、面白いですよね。ダンス・ミュージックの名曲って箱でも家でもどちらでも聴いても楽しむことが可能なのが多いですね。

五野井:“Didgeridoo”は当時のワールド・ミュージックに対する嫌がらせであるとともに、引きずられた感じの両方があるのではないかと。第二期へのとっかかりとも取れるわけですけど、あれって、ジャングルとかトリップ・ホップの前で、目の前の不安感をそのまま出した感じがするんですよ。ウィトゲンシュタインの「言語のザラザラした大地」を音で垣間見たというか。

若山:バカにしているのか、本気なのか、どっちだったのでしょう。「流行りの音なんて、もううんざりだー!」って風潮はあったのかもしれない。失礼かもしれませんが、AFXってあまりクラブとか行かなそうだし。仮に家で地道にやってたいらなおさらなわけです。

五野井:本人に聞いたら絶対にはぐらかされるだろうけど、90年代のいくつかの雑誌インタヴューで本人は代表曲としていたから、本気でしょうね。当時のアーティストがみんな語り口からして真面目だったのに対して、Aphex Twinって基本姿勢は諧謔キャラだけど、でも音はもちろんとして、インタビューでも真面目な部分がちらりと見えます。誰に似ているかというと、デミアン・ハーストの、シニシズムでキャラをつくりながらも「俺の作品は残酷だって言うくせに、一番スキャンダルなのは新聞の紙面で、戦場で兵士の頭が吹っ飛んだって書いてあるのに平気な奴らだ」っていうアレかな。

若山:ぼくらがみてきたイギリス人特有のふざけた感覚ですね。ストレートな面白さと真面目さではない、ねじれた面白さと真面目さですね。多感な時期に斜に構えたスタンスを植え付けられたというか。今考えるともっと普通に青春時代を過ごしていればよかったなぁって、感慨深いです(笑)。

[[SplitPage]]■新作『Syro』について

五野井:で、『Syro』なわけですが。あの純粋な音、何か懐かしい感じがしませんか。

若山:トラックごとに聴いてみると、初期の別名義の作品に似ていたりするのかなと。そして格別に新機軸ってわけでもないんですよね。AFX名義で「Analord」(2005)シリーズを発展させた感じで聴いてくださいっていうAFXの新しい楽しみ方をみつけました。

五野井:たしかにそれは新しい提案だと思う。さて、しっかりと分析していきますか。

若山:まず、“minipops 67 [source field mix]”ですね。これはGAK(AFX変名)に似ているのかな。基本に帰るっていうかアマチュアっぽいのがなんとも、どうでしょう?

五野井:“GAK 1”(1994)はビートがいわゆる「完全に一致」ってやつで懐かしくもあります。Aphex Twinをこれから聴いてみようっていう人には、入門としてよい1曲目ですね。でも一般的な商業テクノの市場はこれを求めているのだろうか。

若山:たぶん、この人は一般的な市場とかどうでもいいんじゃないでしょうか。市場でのエレクトロニカ系は知的な音楽っていう嫌いがある。話がずれますが、岡崎京子の『東京ガールズブラボー』(1990-1992)でも、ニューウェーブ好きの男の子ってそういう設定で描かれていますよね。

五野井:『東京ガールズブラボー』の犬山のび太くんは、かなりナードですよね。その設定を商業的なマーケットからは求められているけど、あえて今回『Syro』では肩透かししたった、と。

若山:おそらく。先ほどから言っている予期せぬ作用があるわけです。“XMAS_EVET10 [thanaton3 mix]”はそこまでキャッチーじゃないけど、Metro Areaの“Caught Up”(2001)を思い出してしまいました。メローだからかな。

五野井:2000年代初頭の音に還っていってますね。にしてもマッシュアップ感、パねえなあ……(笑)

若山:03. produk 29、前半の緩めのビートの部分はやはり2000年代前後のダブディスコを想起してしまいます。Chicken Lipsとか……その辺かと (笑)

五野井:このあたりはさほどAphex Twinの得意分野でもないのかもしれませんね。とまれ、「神は細部に宿る」とは云ったもので、Aphex Twinが他のミュージシャンが保ち続けることの出来なかったベテランとしてのクオリティを保っていることは分かるわけで。そういう意味では、この辺りはフォロワーに対して「過去のグラマーお前らに教えてやんよ」、なのですかね?

若山:一応ベテランなわけですしね。04.4 bit 9d api+e+6はピッチを曲げるデトロイトっぽいシンセがいいですね。似ているというわけではないのですが、このトラックのシンセやベースの懐かしさがわかるといえば、Rhythm is Rhythmの“Nude Photo”(1987) とMr. Fingersの“Washing Machine”(1986)あたりとかを聴くと「おぉ!」ってなるんじゃないかな。

五野井:たしかに。この前『短夜明かし』(河出書房新社)を出した作家の佐々木中さんが講義で学生にRhythm is Rhythm聴かせたら、学生が感動したらしいですからね。われわれの世代が聴くと今回の『Syro』は2000年代初頭にくわえて、80年代〜90年代のいくつかの牧歌的な音にも戻ってきている気がするのですよ。踊らせてやるぜっていう感じとこれがテクノのクロノロジー(年代記)だよっていうメッセージも感じます。

若山:“180db_”は4つ打ちになりますね、これに関してはフロアチューンと言わないまでも、そっちの方向ですよね。でもすごいだるーいですね。ハードコア・テクノみたいだけど、音がスカスカ。Human Resourceの“Dominator[Joey Beltram remix]」”(1991)、全然違うかもしれないけど、思い出してしまいました。

五野井:刻みのよいビートなので素材としても使えるしフロア的ですね。他方、“CIRCLONT6A [syrobonkus mix]”は擬似的な感じですね。速さがあり、クラシックで、やはりベーシック。いじくり回して打ち込んでいる感じがたまらない。これがうまくいくというのは往年の技を見た気がします。とくにリズムの刻みが激しくなり巻き返すところは極めてオーソドックス。必ずどこかで聴いているような気がするっていうのはすごいことですよ。

若山:すでに聴いたことがある、どうでもいい音を再度取り上げるスタンスは大切だと思います。“CIRCLONT6A [syrobonkus mix]”も2000年くらいのBreaksってこんな感じでしたね。Plump DJsの“Soul Vibrates”(2004)はたしかこういうビートでした。でも、やはりAphex Twinらしさは十分にありますね。あと中盤のところがPsycheの“Crack Down”(1990)の後半みたいな疾走感がありますね。

五野井:たしかにPsycheのときのカール・クレイグっぽいかも。他方“fz pseudotimestretch+e+3”は転調しますね。“CIRCLONT14 [shrymoming mix]”のアンビエントな入りだけど、這うような音が入り、スピードが上がる。不安さから心地よい速さへすすむ。Aphex Twinが歳をとったのか、我々がこの音のもとで育ったからなのか、追いかけてくるような音もずしんと来る音も、オーソドックスで安心しますね。Roland TR-808と909ですよね。

若山:はい、ぼくらはこの音にやられていた。大好きな808と909です。やっぱり加工していない生の音に安心する。“CIRCLONT14 [shrymoming mix]”は極端なシャッフルが面白くて聴き入ってしまいます。クセになりますね。DJがターンテーブルで遊んでいる感じですね。リズムボックスで遊んだことがある人だったらこの機能は試したことあるんじゃないかな。おそらく機材をそのままの使っているかのようで。

五野井:生の音、というか安心できる素の音ですよね。。電子音楽における「生」っていうのは、明らかに語義矛盾なのだけど、これはたしかに生の音だなあ。TR-808、TR-909あたりで、音圧で潰さない感じがそういって差し支えないかと。

若山:いまはソフトシンセでトラックを作る時代。過去の機材もソフト上でその音を再現してくれます。最近はこうしたビンテージ機材を見直す動きみたいなのがあるのでしょうかね。

五野井:“syro u473t8+e [piezoluminescence mix]”のシンセのベタなメロディが引っ張って、後半の高音4音が純粋に気持ちいいし、そのあとのテンポの下げ方もよい。まるで他のエレクトロニカを嘲うかのように、他ジャンルをAphex Twinの音に仕上げているけど、これやる人あんまりいないですよね。

若山:こうやってコミカルにやるのはコーンウォール一派の人たちですかね。みんないいやつです(笑)。

五野井:先生と生徒(mentor and disciple)の関係ですね。そういえばスクエアプッシャーがジーマのCMに曲提供していたけど、そういう時代になったんですね。ええと、“PAPAT4 [pineal mix]”ですが、テクノポップみたいなシンセの入り方でお得意のスネアのうねりがあって、聴覚だけではなく、他の五感や身体性が拡張される感じがします。メトロノームの刻みのような音はウィリアム・ケントリッジの『The Refusal of Time』(2012)なんかにも影響を与えている、安定のAphex Twinサウンドですね。

若山:もっともAphex Twinっぽいですよね、聴きやすい。10の雰囲気はAFX名義の“Hangable Auto Bulb”(1995)みたい。

五野井:かわいた感じがたまらないですね。近頃、世界はウェットなもので溢れているから。

若山:ええ、あらゆる事象がウェットすぎですね(笑)。まま、ドリルンベースで刻むところとかいいですね。こういう音を昔のサンプラーで編集するとかなり時間がかかるんですよね、それに比べるとだいぶ楽ですよ、いまは。

五野井:“PAPAT4 [155][pineal mix]”と“s950tx16wasr10 [earth portal mix]”まで聴いていると、ひさびさにホアン・アトキンス先生のModel 500“Night Drive”(1985)が聴きたくなります。今回の『Syro』はback to the basicだと感じるのはこういう昔からの音をもう一度聴きたい気にさせる曲調が多いからでしょうか。“s950tx16wasr10 [earth portal mix]”はドリルンベースとはかくあるべしと言う曲ですね。鉄線を擦るような、ウォルター・デ・マリアの“Apollo's Ecstasy” (1990)のように、ジリジリとした感じがたまらない。曲の作りはグラマーのお手本だなあと。でも、最後の“aisatsana”は、評価が分かれますね。

若山:11曲目のタイトルにある「S950」ってサンプラーの名前かな? 最後はどうなんでしょうかね。ここまで打ち込みだったから、最後まで同じノリでやるのかなと予想していたのですが、意外な展開ですね。『Drukqs』の“jynweythek”的なのを思い出してしまって、少し驚きました。

五野井:11はAKAIのあれですかね。12曲目はたしかにウェブ上にアップされている“jynweythek”をピアノで弾いたのを聴いてみると、曲調がかなり似ている気がします。欧州圏のミックスCDのお手本のような無理のない終わり方ですね。

■『Syro』を聴いてから、もう一度Aphex Twinの意義を考える

若山:今回『Syro』を聴いてみて気づいたのは、やはりルーツを調べることや戻ることの大切さということですかね。音だけで勝負するのってわれわれの世代にはすごく影響を与えていますよ。例えばテクノとハウス最初に聴いていた頃は、白人が作っているって先入観がありましたから。それこそ初めて聴いたときはDJピエールって字面であの音聴いたらみたらね。そしたら違った(笑)。テクノとハウスの歴史を紐解いてみると必ずしもそうではない。世界では音と実力で勝負出来るのだと理解できて、価値観が変わったのを今でも覚えています。それ以降、通り一遍で物事を考えず、多方面から物事をみるのがデフォルトになりましたね。

五野井:とくにAphex Twinは実際どの方向から攻め込んできてもおかしくないですからね。今回の『Syro』がそうだったけど、聴く側の隙あらばやられてしまう(笑)

若山:その隙があればやられてしまうのって、たしかに聴く側もそうですが、ポップスにとっても最大級の脅威だと思うのですよ。宅録してさじ加減ひとつでああいうものができちゃうから、お金儲けという意味での音楽関係者にとっては恐ろしいでしょうね。

五野井:いつの時代もテクノって人生の闘い方を教えてくれるよね。

若山:そうですね、そんなポップスからも奪えますからね、さらにそれで攻撃が出来るっていう、サンプリングとかでいろんな手段を使って取り込んで、ショッピングモールとそこでたれ流される音楽とか、すでにある生産物から自分に都合のよいものを、都合のよいやり方で利用することができますし。

五野井:ポップスに代表される社会の「戦略」は、どうでもいい曲を大量生産し、碁盤の目のようにレコード屋やダンスフロアを区切り、流行を押しつけてくる権力です。対してテクノの「戦術」は、この流行の権力を逆手にとって利用し、巧みにあやつり、サンプリングによってアプロプリエーションしていくわけですよね。社会が押しつけてくる「戦略」の隙をついて、押しつけてくる「戦略」の武器をそのまま逆機能にして、オセロをひっくり返すのがテクノの「戦術」。ポップスは資本の「戦略」側に「踊らされる音楽」。対してテクノとは、踊れる音楽だけど「踊らされない音楽」かな。そこではポップスの曲調はYMOがテクノポップとしてやってみせたように、すべて「戦術」へと転用可能だけど、ポップスはテクノを取り込むことはできない。ポップスでそれをやるとただの剽窃になるし、なによりも商業的な採算も合わないから。身を委ねない音楽としてのテクノと、他の身を委ねていい音楽の違いはこういったところでしょうね。

若山:Aphex Twinに話を戻すと、テクニカルな面白さと全体的な面白さもある。電子音楽の基本とは違うし、クソみたいなポップスの詰め込みました、っていうのとも違いますよね。AFXは醜悪な映像は持ってきても、たとえば適当なアイドルとかグッズとか二次元キャラとか、音楽以外の付加価値で騙すってことをしないから。利潤追求じゃなくて、たぶん面白いとか適当にやっていた。その程度の事なんじゃないでしょうか。その結果として、たまたま評価されて大変なことになったみたいな状況なんじゃないでしょうか。

五野井:Aphex Twinの場合、第二期以降とくにそうですけど、騙すときは、商業的な理由とは別のどうでもいい理由で騙しますよね(笑)。しかも、皿や電子音というフラットなかたちで。アプロプリエーションの極地ですね。でも主戦場はあくまで音という。ジョン・オズワルドの「プランダー・フォニックス(plunder phonics:略奪音)」の電子音楽版というか。

若山:こうしてAphex Twinについて話をしていると、突き抜けそうで、突き抜けてない(笑)。奇才とか言われているけど、意外とコツコツ真面目な人だと思いますよ、彼は。

五野井:音だけを追求するっていう突き抜け感だけでは、シカゴやデトロイトの先行するアーティストのほうが振り切っていますね。でも、Aphex Twinの自分が他人からどう見られているのかを気にする「まなざしの地獄」(見田宗介)は、現代人の多くが抱えている悩みでしょう。そのシャイさがAphex Twinに身体性からは自由なはずなのに、人間味や憎めなさを与えている。なぜ我々はAphex Twinにわくわくするのかといえば、Aphex Twinは洒脱で諧謔なフリして、実際にはそれなりに本気で作り込んでいるところですね。

若山:おそらく、過去の遺産を食いつぶし、切り貼りをする貼り合わせがどのように文化産業のなかで行われているのが現代じゃないですか。Aphex Twinは音楽も映像も、すべてどこかで聴いた音(過去のAphex Twinの音も含む、あのback to the basic感など)、どこかで見たもの、拾って彼の音に再構成してくるというスタイルはダンスミュージックの基本に忠実な人ですね。

五野井:どこかで聴いたかなっていう断片を虚焦点にして、そこから新しい音を作っている点が今回の聴きどころかなあと。自分の過去の作品も含むコピー(コピーのコピーの……)からオリジナルを作る技というのは、つねに今の自分をも越えようとする試みです。この完成度をもって今回世に出た『Syro』というアルバムは、過去の遺産の切り貼りになっている現在の「n周目の世界」におけるひとつの到達点なのかもしれないですね。

※10月7日(火)

21:00-23:30 DOMMUNE「ele-king TV エイフェックス・ツイン特集」

https://www.dommune.com/

https://www.3331.jp/access/

出演者:

野田努(ele-king)、佐々木渉(クリプトン・フューチャー・メディア)、五野井郁夫(政治学者)、三田格(音楽ライター)

DJ:DJまほうつかい(西島大介)

※10月15日

ele-king vol.14「エイフェックス・ツイン特集号」発売

リチャード・D・ジェイムス、独占2万字インタヴュー掲載!

■tofubeats / トーフビーツ

■tofubeats / トーフビーツ

ロンドンを拠点に活動するDJ/プロデューサー、またレーベル、Night Slugs(ナイト・スラッグス)のディレクターとしても知られるBok BokことAlex Sushon(アレックス・スション)。2009年にL-Vis 1990と共にリリースした"Night Slugs EP"にてデビュー。2011年5月には自身のレーベル、Night Slugsから"Southside" EPを発表し、収録曲"Silo Pass"がクラブヒットした。2013年にはLAの姉妹レーベルFade To Mind(フェイド・トゥ・マインド)より鮮烈なデビューを果たしたシンガー、Kelela(ケレラ)のミックステープ"Cut 4 Me"に楽曲を提供。2014年には三年ぶりのソロ作品"Your Charismatic Self"EPを発表し、Kelelaの歌声をフィーチャーしたシングル"Melba's Call"では、スタイリッシュなPVとともに、官能的かつ機械的なその独特の世界観が貫かれている。

ロンドンを拠点に活動するDJ/プロデューサー、またレーベル、Night Slugs(ナイト・スラッグス)のディレクターとしても知られるBok BokことAlex Sushon(アレックス・スション)。2009年にL-Vis 1990と共にリリースした"Night Slugs EP"にてデビュー。2011年5月には自身のレーベル、Night Slugsから"Southside" EPを発表し、収録曲"Silo Pass"がクラブヒットした。2013年にはLAの姉妹レーベルFade To Mind(フェイド・トゥ・マインド)より鮮烈なデビューを果たしたシンガー、Kelela(ケレラ)のミックステープ"Cut 4 Me"に楽曲を提供。2014年には三年ぶりのソロ作品"Your Charismatic Self"EPを発表し、Kelelaの歌声をフィーチャーしたシングル"Melba's Call"では、スタイリッシュなPVとともに、官能的かつ機械的なその独特の世界観が貫かれている。 Brighton出身のDJ/プロデューサー、L-Vis 1990ことJames Connolly (ジェームス・コノリー)。2008 年に"L-Vis 1990 EP"にてデビューし、同年Bok Bokと共にクラブイベント"Night Slugs"をスタートする。翌年にはMad Decent(マッド・ディセント)やSound Pellegrino(サウンド・ペレグリーノ)などの大御所レーベルからも作品をリリースする。2011年に発表したアルバム”Neon Dreams”ではシンセポップを、2013年にDance System名義で発表した"Dance System EP"ではクラシックなシカゴハウスのサウンドを鳴らすなど、レーベルの多岐にわたる音楽性を体現しているアーティストである。

Brighton出身のDJ/プロデューサー、L-Vis 1990ことJames Connolly (ジェームス・コノリー)。2008 年に"L-Vis 1990 EP"にてデビューし、同年Bok Bokと共にクラブイベント"Night Slugs"をスタートする。翌年にはMad Decent(マッド・ディセント)やSound Pellegrino(サウンド・ペレグリーノ)などの大御所レーベルからも作品をリリースする。2011年に発表したアルバム”Neon Dreams”ではシンセポップを、2013年にDance System名義で発表した"Dance System EP"ではクラシックなシカゴハウスのサウンドを鳴らすなど、レーベルの多岐にわたる音楽性を体現しているアーティストである。 ロンドンを中心に活動するDJ/プロデューサー、Girl UnitことPhilip Gamble(フィリップ・ギャンブレ)。 2010年に"I.R.L" EPにてNight Slugs(ナイト・スラッグス)よりデビューし、同年同レーベルより発表したシングル"Wut"がクラブヒット。クラシックな808や909のリズムにラップやグライム、R&Bのトラックをミックスする彼の独創的なスタイルはUSクラブサウンドのポップネスとUKサウンドの伝統を兼ね備えている。2012年にはアナログ機材を使用して作られた6曲入りEP"Club Rez"を発表。2013年に、Hysterics(ヒステリックス)名義で発表した"Club Constructions Vol.5"ではインダストリアルで冷たいダンスビートを披露している。現在自身初のLP作品を製作中である。

ロンドンを中心に活動するDJ/プロデューサー、Girl UnitことPhilip Gamble(フィリップ・ギャンブレ)。 2010年に"I.R.L" EPにてNight Slugs(ナイト・スラッグス)よりデビューし、同年同レーベルより発表したシングル"Wut"がクラブヒット。クラシックな808や909のリズムにラップやグライム、R&Bのトラックをミックスする彼の独創的なスタイルはUSクラブサウンドのポップネスとUKサウンドの伝統を兼ね備えている。2012年にはアナログ機材を使用して作られた6曲入りEP"Club Rez"を発表。2013年に、Hysterics(ヒステリックス)名義で発表した"Club Constructions Vol.5"ではインダストリアルで冷たいダンスビートを披露している。現在自身初のLP作品を製作中である。

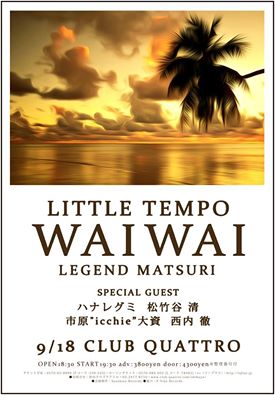

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!

スティールパンの光の音! 太陽の様なサウンド! 夏を呼び込むダブ・パラダイス!  永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。

永積 崇(1974年11月27日、東京生まれ)。 1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。

1957年、北海道・札幌市生まれ。80年代から90年代初頭に掛けて”TOMATOS”のリーダーとして活躍。メンバーには、じゃがたらのNABE CHANG(Bass)、EBBY(Guitar)やミュート・ビートの松永孝義(Bass)、今井秀行(Drums)らが在籍。TOMATOSは、80年代にじゃがたら、ミュート・ビート、S-KENと共にTokyo Soy Souceというライブ・イベントを企画、シリーズ化して、それまでの日本のロックとはまた違った新たな音楽シーンを作った。彼らの活動がベースにあった上で、後にリトル・テンポやフィッシュマンズが生まれたといっても過言ではない。又88年には、スカの創始者ローランド・アルフォンの初来日公演 "Roland Alphonso meets Mute Beat"でサポート・ギタリストとして参加、後世に語り継がれる感動のライブとなった。その後、ローランド・アルフォンとは2枚のアルバム『ROLAND ALPHONSO meets GOOD BAITES with ピアニカ前田 at WACKIES NEW JERSEY』、『Summer Place』を一緒に作り、リリースした。 1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。

1990年代から関西で音楽のキャリアをスタート。京都のFUNKバンド"UNIT-4"、大阪のオーセンティックSKAバンド "DETERMINATIONS"のトランペッター、DUBバンド"BUSH OF GHOSTS"のリーダーを経てソロ活動を開始。また、キーボード奏者YOSSYとのYOSSY LITTLE NOISE WEAVERも始動。RICO RODRIGUEZ、EDDIE TANTAN HORNTON、Cool Wise Man、U-ROY 、STRANGER COLE、LITTLE TEMPO、PRINCE BUSTER、DENNIS BOVEL、mama!milk、ハナレグミ、CARAVANなど多くの音楽家と共演、サポート。 レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」

レゲエのフィールドを中心に数多くのライブ、レコーディング・セッションに参加しているサキソフォン&フルート奏者。2012年リリースのファースト・アルバム「西内徹バンド」につづき、今年はそのダブ盤、「西内徹DUB」をリリース。合言葉は「やまんです!」