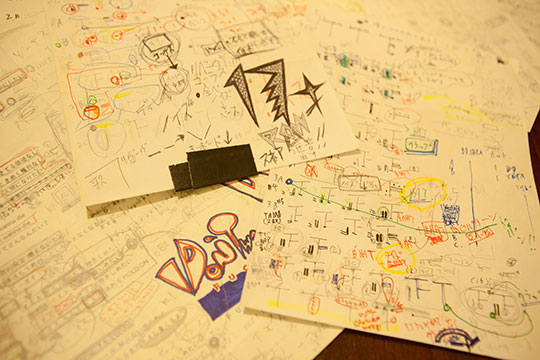

みんな大好きDOMMUNE宇川直宏の「セレブリティー1000人の偽サイン展」、そう、「偽サイン」です。覚えていらっしゃる方も多いことでしょう。宇川直宏いわく「降霊術」によってセレブを自らに「憑依」させてサインを描くという、その1周回ったいかがわしさ、オリジナルを超えた偽物のリアリティといいますか、当たり前の価値観をカオスの海に放り投げながら笑っているといいますか、とにかく、5年前の500人の偽サイン展から、宇川は、日々偽サインを忘れることなく、その数ついに1000人に到達したのであります。

そう、先週から山本現代において、その完結編として「UKAWA'S TAGS FACTORY(完結編)~宇川直宏によるセレブリティー1000人の偽サイン展」がはじまっています。2月22日まで開催しているので、ぜひ、観に行きましょう。あまりの「うまさ」(いろいろな意味で)に驚くはず。そして、その1000人の人選には、宇川直宏らしさが思い切り出ています。開催中には、トークショーも予定されているそうで、楽しみです。

なお、開催中には、「FREE DOMMUNE ZERO」にて話題となった「夏目漱石/THE UNIVERSE」も展示されます。

■~2月22日 @山本現代?宇川直宏 個展【2NECROMANCYS】

=「UKAWA'S TAGS FACTORY(完結編)~宇川直宏によるセレブリティー1000人の偽サイン展」

&「夏目漱石/THE UNIVERSE(re-turns)」with やくしまるえつこ(朗読)!

https://www.yamamotogendai.org/japanese/exhibition/index.html

カタコトってなンだ!? メンバーは、 RESQUE-D(MC)、MARUCOM(Guitar)、YANOSHIT(MC)、KKC(Bass)、 FISH EYE(Drum)という映画グーニーズさながらの好奇心旺盛な謎の5人組。パーティ感を前面に出したフリーキーかつファ ンキーな楽曲群はもちろん、アコースティック・ギターに歌心が沁みる曲やピアノを大胆にフィーチャーしたスタンダードなポップスまで、バリエーション豊かで、そのポテンシャルは無限大!得体の知れないツイートや、サイトに 散りばめられた奇妙なアートワーク、メンバーそれぞれのバンド外での意外な活躍……ナゾは多いが、異端こそがポップ、色物だと思ったら大損こくのは必至です。 2014 年、カタコトが異形のマスターピースを世に放つ。今宵もバンドは気の向くまま、新たな計画を企んでる。

カタコトってなンだ!? メンバーは、 RESQUE-D(MC)、MARUCOM(Guitar)、YANOSHIT(MC)、KKC(Bass)、 FISH EYE(Drum)という映画グーニーズさながらの好奇心旺盛な謎の5人組。パーティ感を前面に出したフリーキーかつファ ンキーな楽曲群はもちろん、アコースティック・ギターに歌心が沁みる曲やピアノを大胆にフィーチャーしたスタンダードなポップスまで、バリエーション豊かで、そのポテンシャルは無限大!得体の知れないツイートや、サイトに 散りばめられた奇妙なアートワーク、メンバーそれぞれのバンド外での意外な活躍……ナゾは多いが、異端こそがポップ、色物だと思ったら大損こくのは必至です。 2014 年、カタコトが異形のマスターピースを世に放つ。今宵もバンドは気の向くまま、新たな計画を企んでる。