Shop Chart

1 |

2 |

||

|---|---|---|---|

3 |

4 |

||

5 |

6 |

||

7 |

8 |

||

9 |

10 |

1 |

2 |

||

|---|---|---|---|

3 |

4 |

||

5 |

6 |

||

7 |

8 |

||

9 |

10 |

7月に入りニューヨークは猛暑。100°Fを越える日もあり、厳しいx2暑さが続いている。ストリートの消火栓は随時開けられ、水がすごい勢いで流れ出ている。子供が遊んだり、通りすがりの車が洗浄されたり、たんに水の無駄遣いだったりしながら、いまもどんどん水が流れ出ている。それがニューヨークの風物詩といっても過言ではないが、風物詩といえば、7月4日は独立記念日、恒例のメイシーズの花火大会が開催された。

去年から、イーストリヴァー(ブルックリンとマンハッタンを挟む川)で花火はあがらなくなり、ハドソン川(ニュージャージーとマンハッタンを挟む川)のみになり、ちょっと寂しいブルックリン側。2年前までは、花火が終わった後、ブルックリン(ウィリアムスバーグ)の川岸は人がもりもり盛りだくさんで、うちのカフェ〈スーパーコア〉にも、花火大会の帰りに、普段来ないような観光客でごった返した記憶がある。が、去年は、みんなハドソン側に行ってしまったのか、とても静かな1日だった。

そんな記憶を辿りながら、今年のイーストリヴァーで花火があがらないと聞き、カフェをクローズ。スタッフのみなさんも、思いがけないお休みをそれぞれ過ごした。私は、休みでもカフェの近くを通りかかったのだが、花火がどんどんあがっているではないですか......といっても、カフェのある道の4つ角で、誰かが、どんどん花火に火をつけては、走って逃げていく。それが、一秒後などに、空にどかーんとあがるのである。実はニューヨークでは、個人でやる花火は違法。花火はニューヨークには売っていないし、一体どうやって手に入れたのか、わからないのだが、そこかしこで、どんどんやっている。いちおう花火があがった後に警察はやってくるのだが、この日ばかりは警察もお手上げ、といった感じ。だって、いろんな所で花火があがり、ハドソン川側に行かなくても、よく見える。もちろんメイシーズの花火よりはおちますが。

|

|

|

| 〈Shea Stadium〉のDIYパーティ |

私はこの日は、〈Shea Stadium〉というDIY場所で1日BBQ+バンド大会。今回のトリは、Future Island,、The So So Glos。いまいちばん活きのいいふたつのバンド。〈Shea Stadium〉という野球場と同じ名前なのでよく間違われるが、ここは第二のウィリアムスバーグ化している、ブッシュウィックにある。最近クローズしたマーケットホテルに続くヒップな会場になりつつある。

この日もかなり暑い、もちろんエアコンなどない会場。面白いが、日本のように夏はキンキンに冷えた場所、というのがニューヨークではあまりない。エアコンは究極にがんばってもそこまで冷えない。いや、キンキンに冷えた場所はあるにはあるが(地下鉄、バス、オフィスなど)、アパートにはまだエアコンがない......という人も多い。最近ではさすがに少なくなったが......。たぶんアメリカ人は、適度、という言葉を知らないのだ、とたまに思う。冷やしすぎるか暑すぎなのだから。

さて、〈Shea Stadium〉に戻り、この日は、ベランダではBBQ、なかではライヴがおこなわれている。ビールを飲んでも、滝のように汗をかくので、いっこうに酔っぱらわない。ハンバーガーや、ホットドッグを食べつついろんなバンドを鑑賞。The So So Glosは、かなりヤバい、知り合いは、ステージに上がり、勝手にマイクをつかんで叫んでいたり......。ブルックリンは新しいバンドがたくさん出て来ているが、とくに、ブッシュウィックは、こんな風に新世代のバンドが見れるのでおすすめである。

そしていわばCMJのブルックリン・ヴァージョン――ブッシュウィックも範囲にはいっているノース・サイド・フェスティヴァルが、6月24日から6月27日の4日間開催された。毎年秋におこなわれてる、ニューヨークでのインディ音楽の祭典だ。CMJはほとんどがマンハッタンだが、ノース・サイド・フェスティヴァルはその名通り、ブルックリンのノース・サイドで開かれる。2年前からはじまり、300以上のバンドがこの4日間で演奏した。

会場と出演者は以下の通り......。

会場:ブルックリンボール、ミュージック・ホール・オブ・ウィリアムスバーグ、ニッテイング・ファクトリー、ワルシャワ等、インディ系では、ブルアー・ファールズ、グラスランズ、ユニオンプール、マッチレス、カメオ・ギャラリー、チャールストン、ココ66、クラブ・ヨーロッパ、パブリック・アセンブリー、シェア・スタディアムBK......等々。

出演バンド:ライアーズ、レ・サヴィ・ファヴ、ファックド・アップ、ハイプレィシーズ、チタス・アンドロニカス、ウェイヴス、アメージング・ベイビー、オウ・レヴォア・シモーヌ、Aa、リアル・エステイト、ソ・ソ・グロス、PCワークショップ、メモリー・ティプス、タオ・アンド・ミラ・ウイズ・ザ・モスト・オブ・オール、ウィア・カントリー・マイス、ウッズ......等々。

|

| ノース・サイド・フェスティヴァルの案内 |

このフェスティヴァルの目的は、商業的になりすぎているCMJに対抗しているのか、今回のショーでは、かなりのインディー・バンド(友だちの友だちから)から、そこそこ名前の知られているバンドまで、幅の広いラインナップ。

主催は、フリー・マガジンを毎週発行している『Lマガジン』、ついでに『Lマガジン』は同じ期間にウィリアムスバーグ・ウォークスというイヴェントも開催している。

さらにこの期間には、クリエイターズ・プロジェクトというイヴェントも開催され、音楽系ではM.I.A. マーク・ロンソン、インターポール、ギャング・ギャング・ダンス、ディ・アントウールド、アート系ではスパイク・ジョーンズ、ニック・ジナー等々が主演した。

他にも世界中のさまざまなアーティストに会えるコレ→(https://www.thecreatorsproject.

com/creators)も面白い。ちなみに日本人でクリエイターとして、このサイトに載っている人はまだいないが、中国や韓国のクリエイターはすでに何人か載っている。

[[SplitPage]]

すでに1ヶ月以上も前になってしまうが、トーク・ノーマルというブルックリンのバンドの日本ツアーに同行したので、ダイアリー的に書いてみる。

Talk Normal Japan Tour 2010| 6/9(wed) | SHIBUYA O-NEST w/ Oorutaichi, 空間現代 |

|---|---|

| 6/11(fri) | SHIMOKITAZAWA SHELTER(Dum-Dum ALL NGHT EVENT) with Loves. DJ codomo |

| 6/13(sun) | KYOTO METRO w/ iLL, Outatbero |

| 6/14(mon) | OSAKA FANDANGO w/ iLL, Pika from AFRIRAMPO |

| 6/15(tue) | SHINDAITA FEVER w/ iLL, Tabito Nanao |

|

||

| 素晴らしいライヴを披露してくれた、トーク・ノーマルのサラ(G)とアンドリア(D)。 |

||

■6月8日(火)

成田到着。そのままホテルへ直行し、荷物を降ろした後、〈スーパーコア〉カフェに行く。うちのカフェ、〈スーパーコア〉はニューヨークが発信だが、昨年12月に広尾に東京支店をオープンしたのだ。スタッフに挨拶をし、最初の日本での食事。ギターのサラと今回サポート・メンバーでベースのクリスティーナは、何でもOKなので問題はないが、ドラマーのアンドリアは、ベジタリアンなので食べる物に困るが、魚は大丈夫という事で、お寿司を食べにいく。時差ぼけもあり、早めにホテルに戻る。

■6月9日(水)@ SHIBUYA O-NEST w/ Oorutaichi, 空間現代

O-nestに到着。日本最初のショーなので、セッティングに30分以上かかり、サウンドチェックを終える。共演は、空間現代、おおるたいち。どちらのバンドにも興味津々なメンバー。本番は、少し緊張美味だったが、滞りなく最初のショーを終える。終わった後打ち上げに......と色々場所を探すが、アンドリアの、ベジタリアンぶりを考えて、ホテル飲みに落ち着く。最初のショーお疲れさま!

6/9(wed) @ SHIBUYA O-NEST

Transmission Lost

Xo

In a Strangeland

Mosquito

Lemonade

33

River's Edge

In every dream home a Heartache

■6月10日(木) off

〈スーパーコア〉カフェでミーティング。カフェのフードを気に入ったらしく,アンドリアも全部きれいに平らげる。カフェでは、E*rockというポートランドのアーティスト兼ミュージシャンの作品を展示中。とてもカフェにもなじみ、すばらしい作品だと思うう。その後、渋谷のディスクユニオンに出かけ、ele-kingの野田努さんと会う。4Fのロックフロアでは自分たちのレコードが面だしされているのを見て、大はしゃぎのメンバー。その後は、来日アーティスト(とくにヴィーガン)、がよく行くとい〈うなぎ食堂〉で友だちと落ちあってディナー。

■6月11日(金)SHIMOKITAZAWA SHELTER(Dum-Dum ALL NGHT EVENT)with Loves. DJ codomo

アンドリアが行きたいというビーガン・レストラン〈momonoki house〉に行く。日本ではあまり何も食べられないアンドリアが、とてもおいしそうに食べてるのを見て一安心。レストランの雰囲気もとても良い。橋元優歩さんのインタヴューをそこで敢行。かなり突っ込んだ質問内容だったが、ひとつずつ理解しようとするメンバーたち。

その後、原宿竹下通りなどをショッピング。サラは,かわいいジャンプ・スーツやパンツを試着し、アンドリアは、ファニーパックや小物類などを,楽しそうにショッピング。

今日はレイト・ショー、〈シェルター〉に10時頃到着。共演のLoves.の後本番。今日は30分の短いセット。お客さんもそこそこで、グッズを買ったお客さんがサインを求めるという場面もあり。

6/11(fri) SHIMOKITAZAWA SHELTER

River's Edge

Xo

Transmission Lost

In a Strangeland

Lemonade

33

■6月12日(土)移動日

明日の京都に備え移動。初めての新幹線。サラは、富士山がみえるかみえるかと聞くが、あっという間に通過してしまう。京都駅につき、早速観光、清水寺へ。週末、修学旅行生などが重なり、たくさんの人。バスで清水寺へ行くが、かなりの日差しに途中でダウン。坂の途中の喫茶店に入り、かき氷や冷やしうどんを食べる。そこのオーナーのおじさんがかなり面白い人で、かき氷の食べ方のレクチャーをはじめる。気を取り直し、清水寺へ上り、お参りし、胎内巡りをし記念撮影。

帰りも休み休み下りていき、京都駅で休憩。空港のようなキレイな駅にみんなびっくりで一番上まで登る。京都から大阪に移動。今日は私の家に宿泊。

■6月13日(日)KYOTO METRO w/ iLL, Outatbero

サウンドチェックを終え、ご飯を食べに、メトロの姉妹店の〈unshine cafe〉Sに行く。来日アーティストもよく来るとかで、ヴェジタリアン料理を色々作ってくれ、みんな満足。今回はなかった名古屋から友達も来てくれたり、京都はとても良い雰囲気。私もたまにショーをオーガナイズするが、京都は全般的に人の入りも良いし、なんだが落ち着いた良い雰囲気。

6/13(sun) KYOTO METRO

Hot Song

Xo

Transmission Lost

In a Strangeland

Lemonade

Uniforms

33

River's Edge

In every dream home a Heartache

■6月14日(月) OSAKA FANDANGO w/ iLL, Pika from AFRIRAMPO

ニューヨークでも共演したことのある、あふりらんぽのピカが対バンということで、みんな会えるのがうれしそう。大阪なので、やっぱりお好み焼き、とヴェジのアンドリアには、申しわけないが、自分のご飯持参してもらって連れて行く。お店のおじさんは「こんなケースは初めて」、と顔をしかめていたが、他のふたりがおいしい、といって食べるのを見て、最後には笑顔。

大阪は、人の入りは悪かったが、来ていたお客さんは大阪らしい個性を持っていて、盛り上がる。あふりらんぽのメンバーのオニの代わりにオニのお母さんが来てくれた。大阪のお母さんという感じで、ノリがよく、しきりに後で焼き肉に行こう、と誘われる。

6/14(mon) OSAKA FANDANGO

Hot Song

Xo

Transmission Lost

Lemonade

33

River's Edge

In every dream home a Heartache

In a Strangeland

■6月15日(火)SHINDAITA FEVER w/ iLL, Tabito Nanao

朝の7時に大阪を出発、8人乗りの大きなバンで東京に向かう。メンバーはサーヴィス・エリアのトイレがきれいすぎて感動し写真を撮ったり、UFOキャッチャーをしたり、途中で見えた富士山に興奮したり、つかの間の日本を楽しむ。

〈Fever〉に到着し、最後のサウンドチェック。その後は隣のアートギャラリー兼レストランの〈OPO〉Pでご飯。ココは私の知り合いのユメちゃんのお店。ヴェジなわがままを色々聞いてくれ、説明をつけてくれ、いつも本当にありがとう。

この日はDOMMUNEのスタジオを抜けて、初めての生放送ということで、宇川さんも準備万端。最初の七尾旅人くんは、〈HEARTFAST〉がきっかけで、ニューヨークに来たときに一緒に川辺に行ったり、遊んだりしたので面識はあったが、ショーを見るのははじめて。お客さんとのコミュニケーション含め、手慣れたショーが素敵。

iLLもホームタウンということで、メンバーの息もぴったりでリラックスした様子。ショー前に、Sarahがまた同じ服を着ようとしていたので、私の着物風の洋服を着せてみた。以外に似合って、本人も気に入ってうれしそうだった。ショーは、旅人君のメンバーとして参加していたサックスの方に飛び入りで参加してもらうなど、最後にふさわしいショーだった。

皆さん、本当にありがとう。お疲れさまでした!

6/15(tue) SHINDAITA FEVER

Hot Song

Xo

Transmission Lost

Uniforms

Lemonade

33

River's Edge

In every dream home a Heartache

In a Strangeland

Outside

======

Bold

山本精一 / Playground P-Vine |

Dommuneで6月10日に放送したPhewの「45回転であいましょう」の司会をした私はゲスト出演した山本精一の歌を隣で歌詞カードに記した特徴のある文字を目で追いつつ聴きながら、彼の歌をまぢかで体感できる至福を感じた。そのときはまだこのアルバムを聴いていなかったが、あれから何度も『Playground』を繰り返し聴き、なぜこれはこう何度も聴いてしまうのか考えるうちに、考えるよりも聴くのがおもしろくなった。

山本精一の『Playground』はサイケデリックでありながらアシッドであり、ソフト・ロックの音色のイメージも抱かせるが、身辺雑誌のように親密な気持ちにもさせる。つまりこの50分弱にはきわめてシンプルにみえても多くのものが入っている。ここしばらくPARAのようにコンセプトを濃縮したグループや、企画作品、あるいは羅針盤や想い出波止場の再発などであいかわらずその名をみなかった時期はなかった山本精一の精髄は私はやはりソロにあり、その極点と思った『なぞなぞ』から7年、Phewとのダブル・ネーム『幸福のすみか』からすでに12年、「歌もの」という音楽のあり方を決定づけた羅針盤が終わりを告げてもう6年も経つ。山本精一は『Playground』を粗く、やりたいように、まちがってもいいと思いながら作ったといった。「遊び場=Playground」にいたように。しかしそう思ったとき、このひとは本領を発揮する。

このアルバムでは自分の部屋のなかと、半径500メートルくらいまでの範囲を表しています。そこでは基本的になにも起こらないんですよ。なんにも起こらないところでどうやって歌ができていくのか、それを試したかった。

■『Playground』は資料では「6年ぶりの歌ものアルバム」となっていますが、どこから数えて6年目なんですか?

山本:羅針盤です。最後のアルバム『むすび』を録っていたのが04年なので、6年というよりは5年ぶりかな。

■曲は書きためていたんですか?

山本:ライヴでやっている曲ばかりですよ。

■いちばん古い曲は?

山本:みんな同じくらい。"飛ぶひと"だけはPhewとの98年の『幸福のすみか』のときですね。

■なぜ"飛ぶひと"を再演しようと思ったんですか?

山本:ライヴで演奏しているからです。なんの狙いもなく、最近のライヴを作品化しただけですよ。

■作品としては作りこんだ面もあると思いますが。

山本:作りこんではないですよ。足したところはありますけど、ほとんどワンテイク。

■曲のヴァリエーションの面の工夫を感じましたが。

山本:それはたんに曲がそういった感じなだけでしょう。

■今回千住(宗臣)さんが参加していますが、彼を起用したのは?

山本:いつもいっしょにやっているからです。

■ご自分でドラムを叩いてもよかったかもしれないですね。

山本:そうやね。まあでも叩けないし、1曲目"Days"はロックっぽいからああいうタイコは僕にはむずかしいし、あれはやっぱり千住でしょ。

■そうですね。私が山本さんがドラムを叩いた方がいいと思ったのは、『Playground』に非常に私的な印象を受けたからです。同じ歌でも羅針盤はバンドの音楽でありソロとはちがうと思いました。

山本:このアルバムでは自分の部屋のなかと、半径500メートルくらいまでの範囲を表しています。ブックレットに使っている写真も家のなかとか周辺とかそんなものばかりですもん。全部そう。

■500メートル半径というはご自分の生活がみえる範囲ということですね。

山本:そうです。そこから離れて生活してないし、最近ずっと歌ってるのも身の回りのことばかりですからね。そこでは基本的になにも起こらないんですよ、ほとんど動かないから。なんにも起こらないところでどうやって歌ができていくのか、それを試したかった。

■ある種のアンチロマンですね。たとえばいまのフォークであたらしいひとたち、前野健太さんや七尾旅人さんの歌をどう思います? 私は世代論はわかりませんが。

山本:世代論は僕はまったく関係ない。上の世代という感覚はないんですよ。21世紀に生きている人間のジェネレーションなんて全員いっしょですよ。だから世代は関係ないです。おもしろいかおもしろくないか。彼らの音楽は僕はいいと思いますよ、おもしろいと思います。

■ご自分と比較して?

山本:すべてちがいます。比べることはないし、どっちにもいいところがあって悪いところがある。僕は他人のことはわからない。自分のことで精一杯です。子どものころはフォークを聴いていたりすると、いろんなひとがいたし好きなミュージシャンもいましたが、積極的にいまも他者の音楽を聴くかというとそんなことはない。

[[SplitPage]]でも僕、ボアダムスをやる前はずっと歌っていたんで、個人的にはそっちの方がイメージですよ。羅針盤にしても87年、ほとんどボアダムスと同じ時期に結成しているから。

■今回はベースを弾かれていますが、このアルバムではベースがすごくポイントだと思うんですね。間をとるようなベースが全体のムードを作っていると思いました。

山本:ちょっとズレてね。全体の印象はすごくチープなんですけどね。

■山本さんがドラムまで叩いた方がよいと思った理由はそこにあります。

山本:千住は上手いからね。

■表題曲の"Playground"は譜面に書けるリズムではないですよね。

山本:そうね、このズレは譜面では表せないね。

■この曲を千住くんにどう説明するんですか?

山本:「遊んでいるみたいに叩いてくれ」とか、そんな感じですよ。それで一発録り。まちがっていても全然オーケー。ワンテイクの方が勢いがあるし、「遊んでいる感じ」では2回はできない。歌は入れ直した曲はあるけど、演奏は全部テイクワン、弾きながら、歌いながらドラムといっしょに録音しました。だからライヴといっしょです。

■曲をカチッと作るよりナマのままの歌を録音するという狙いだったんでしょうか?

山本:なんにも考えてないんですよ。「なんか今日レコーディングがあるな」という感じでスタジオに入ってなんとなくやっている、そのスタジオはお弁当が出るんですよ。エンジニアの方のお母さんがお弁当作ってくれるんですよ。だからマザーシップ・スタジオなんですが。大友(良英)くんとかふちがみとふなととかもそこで録ってますよ。ポコッといってポコッと録るにはいいんですよ。だからなんにもないんですよ。宅録みたいにね。

■『なぞなぞ』と『幸福のすみか』の間の感じじゃないですか?

山本:そうですかね? 『なぞなぞ』は宅録以下やからね。僕はね、もう凝りはじめたらとめどないですからね。はっきりいって5年はかかります。このアルバムはそんなことはない。それがコンセプトといえばコンセプトかもしれない。

■作りこまないアルバム。

山本:そう。粗い感じでやりたいようにやる作品。まちがってもそれはしょうがないというかね。完璧主義はもちだしませんでした。

■羅針盤とはまるでちがう?

山本:羅針盤もディテールにはそれほどこだわってないですよ。羅針盤はポップスのつもりだったから。あれは一般のひとにも聴いてほしいと思ったから。

■一般に届けるためのポイントはなんですか? 作曲ですか? アレンジですか?

山本:普通にラジオで聴いていても、そんなに違和感ないもの......ですかね。まあ違和感がないとはいいきれないけど(笑)。僕は歌がヘタなんで、極限まで普通に聴ける状態に近づけようと、一小節を100回くらい歌い直したこともあります。とくにシングル・カット曲では極限まで普通のポップスをやろうとしました。

■"永遠のうた"(羅針盤のファースト・シングル)から山本さんの音楽を聴きはじめたというひとも多いでしょうね。

山本:入り口が広がったとは思いますね。

■あの曲で歌に開眼したところはないですか?

山本:そんなことはない。普通のポップスをどこまでできるかということですよ。最終的には普通ではなくなったけど(笑)。

■あれだけ作品を出しているということは、やっているなかに発見があったということですよね。

山本:それもあったし、元々ポップスは好きですからね。

■羅針盤からそういった山本精一像はできた気がします。

山本:でも僕、ボアダムスをやる前はずっと歌っていたんで、個人的にはそっちの方がイメージですよ。羅針盤にしても87年、ほとんどボアダムスと同じ時期に結成しているから。

■羅針盤の方が後発のイメージがありますね。

山本:ほとんど同じ。ズレていても一年か半年ですね。ボアダムスとかあの辺のバンドには僕はギター(と作曲)で入っているから参加している意識だったんです。ボアダムスに入ったのも田畑(満)が抜けたからだし。

■そういはいってもボアダムスの在籍も結構長かったと思いますが、自分のバンドではないという意識だったんでしょうか?

山本:僕のなかのひとつの要素ではありましたけど、本来の僕のやりたいことではなかった。

■歌とボア的な要素をミックスすると想い出波止場になる?

山本:想い出波止場はまたちがう。想い出は......説明しにくい(笑)。あれに類するバンドはあんまり思いつかない。ファウストとか。

■想い出波止場も去年ライヴしましたね。

山本:まあでも当分やらないですね。

■どうしてですか?

山本:やるモチベーションがない。あのときは旧譜が再発されたからね。

■新譜は出さないですか?

山本:出さないです。

■それは残念ですね。音楽が進化しない限り出す意味がない?

山本:基本は......想い出の話は止めましょうか。あのバンドはむずかしいんですよ。言葉にしにくい

■わかりました(笑)。では『Playground』に戻りましょう。3曲目がタイトル曲になっていますが、その意図はどういったものでしょう?

山本:その曲は別な名前がついていたんです。タイトルが先にあって、それをつける曲を探していて、3曲目が一番いいと思った。3曲目は元は"めざめのバラッド"。名前を変えたんです。

■この曲が全体を象徴していると思った?

山本:変えるのはそこしかなかった。"めざめのバラッド"は......あれ入ってるわ。元は"メール"って曲だったかもしれない。

■曲名は気にしてなさそうですね。

山本:適当です。

■歌詞はどうやって作るんですか?

山本:......適当(笑)。

■このアルバムでは生活のなかから出てくる言葉が使われているんですよね?

山本:なんとなく出てくる言葉を書いているだけですよ。

■曲が先にあって、そこに言葉の断片をあてはめていくということですか?

山本:そうです。だから自分の歌詞を全然憶えられないんですよ。考えてできたようなものじゃないし、ドラマになってないし、ツジツマが合わないから憶えられない。厳密にいうと僕のなかから出てきているとけど頭は通過してないんですよ。昔からいうんですけど、「落ち穂ひろい」というかね。地面に落ちている木の枝のたき火になりそうなものだけをひろう、その感じ。僕のなかにそれを選び分けるなにか、装置みたいなものは働いているけど、自覚的に自分が言葉をつなぎ合わせるというかね、創造的に言葉を選ぶ感じはない。ひろいあげていっている。

■言葉の組み合わせには流れがいりますよね。歌詞もひとつの文章だから。

山本:そうかな?

■すくなくとも言葉の連なりではありますよね?

山本:でもね、それは音素というか言葉がスケール(音階)やメロディラインに乗っかっていくと、言葉が耕されていくというかね。音楽に言葉をうまいこと乗っていくわけです。それは自動的な選択、エンター・キーが押される感じです。

■たとえば2曲目の"待ち合わせ"のサビのあたりで、「孤独」「闇」「深い朝」と連なる流れにはイメージの起伏があると思うんですよ。これって意図しないと作れないフレーズだと思いますが。

山本:そこは意図しました。そこくらいはツジツマがあっていた方がいいと思ったから。

■そういった落ち穂ひろい的な断片のなかにイメージを繋げられる言葉が入りこむから印象を残すのかもしれないですね。

山本:最初にある意味、自動筆記的に歌詞を書きはじめるんですよね。そうすると、俯瞰すると、意味が合う場所ができる。それをあとでまとめることはありますね。

■出口ナオみたいな?

山本:お筆先? ちがう......いや、ちかいかもしれんな。出口王仁三郎があとでそれをまとめるというかね。

■山本さんは王仁三郎の役割ですね(笑)。

山本:いや、僕はナオと王仁三郎がいっしょになってるのかも(笑)。勝手に出てくるものがあって、それをリライトする自分がいる。作るときはナオしかない。

■山本さんは自分をものすごく客観視するところはありますよね。

山本:僕は批評性からは逃れられない。もともと僕、批評から音楽に入っているわけだし。だけど、批評臭さはでないようにしたようと思ってます。

■私は『Playground』も1曲ごとに批評性はあると思いますよ。たとえば、1曲目なんかはシューゲーザーへの批評とも思いました。

山本:そんなことないよ。マイブラ、僕大好きやもん。1曲目はマイブラですよ。

■『ラブレス』の1曲目("オンリー・シャロー")が元ネタですね。でもそれを山本さんがやるのは批評的なニュアンスがあるとも思います。

山本:批評には僕、否定的な意味合いがあると思うのよ、ちがう?

■うーん。そうは思わないですね。

山本:僕はでも、否定的なところはないですよ。好きだからやったというだけでね。マネしてみました、みたいな。この感じが大好きなんやね。

■それだけプライベートな作品だということですよね。それはたしかだと思いますけど、山本精一の名前で出ると批評的な色合いを帯びてくるとも思うんですね。

山本:因果なことですよ。

■作っていくなかで、参照したものは本当にないですか?

山本:とりたててなにかを参照したというのはやっぱりないですよ。自分のなかには、いままで聴いてきた何十万枚という音楽が入っていて、そこからのアウトアップは意識的にも無意識的にも当然あります。それを影響といえばそうなるでしょうが、その意味で影響がない人間はいないということでもある。でも僕はもう、どこからそれがきたのはもうわからない。膨大な量があって、それはもう土壌のようなものですよ。そこから生えてくるキノコみたいなものでね。それはもちろん音楽だけじゃなくてね。

■経験を土壌にできるかどうかでもあるとは思いますけどね。

山本:まあね。いい忘れたけど、今回もうひとつコンセプト的なものがあるとしたら質感ですね。

[[SplitPage]]戦前ブルースとかテクノロジーのない時代の音楽、簡素な録音設備を使って道端で録ったような音楽ですが、そういった録音物は何度も聴ける特性がある。リヴァーブがまったくかかってない素の音楽ね。

■音の質感でいえば、Phewさんの新譜『Five Fingers』を聴いて『Playground』と似たものを感じました。

山本:そうね。Phewもそうやね。

■あとジム(・オルーク)のバカラックのトリビュートなんかもそうでしたね。

山本:そうでしょ。そっちの方に行くんでしょうね。

■その共通項は具体的にどういうものでしょう?

山本:アナログな感触ですね。それと、これまでの録音ではあまりよいとされてこなかったフレット・ノイズとかヒビリとか、ベースの音だったらラインで録ったような硬い音色。

■それはいま、新鮮かもしれないですね。

山本:うん、いい。自分のなかで考えられるのは、いい音を聴きすぎて、そうじゃない音を生理的に聴きたくなっているのかなとは思う。単純にこういった感じの質感の音は中毒性があるんですよ。リヴァーブがカットされているというかね。

■よい音の定義ではよく立体感というものがいわれますからね。

山本:それがリヴァーブだね。

■あとサラウンドのような音響も含めてですね。そういった価値観からの変化をたしかに感じました。反動ではあると思うんですが、私が好きなミュージシャンがそういった作品を作るという符号のようなものは感じました。

山本:僕はずっとレコードを聴いてきて、重層的な音像とか広がりとかドリーミーなサウンド、たとえば『ペット・サウンズ』とかビートルズとか、ああいう世界は大好きなんだけど、それと別に好きな世界があるんです。戦前ブルースとかテクノロジーのない時代の音楽、簡素な録音設備を使って道端で録ったような音楽ですが、そういった録音物は何度も聴ける特性がある。リヴァーブがまったくかかってない素の音楽ね。ほとんどCDは売ってしまったけど、ブルース関係とか、Dommuneでも紹介したイングランズ・グローリーとか、そのへんは残してるからね。

■イングランズ・グローリーは私も聴きましたが、よかったですね。

山本:宅録みたいでしょ。とくにベースなんかあんな音では録れないですよ。

■あの感じは......

山本:まあヴェルヴェット・アンダーグラウンドですね。

■そうですね。でもヴェルヴェッツほどノイジーでもなくもっとスムーズですよね。

山本:そうやね。

■陰影があってイギリスらしい音楽ですね。

山本:ニック・ドレイクとか、そういった陰りがあるね。

■あの手のものは日本には似たバンドはないですよね?

山本:どうかなー。しいていえばスターズ。石原(洋)くんがちかいかもしれない。

■そう考えると、『Playground』は石原さんがプロデュースしたゆらゆら帝国と似た質感はあると思いますよ。

山本:そうかもしれない。坂本(慎太郎)くんとか柴山(慎二)くんにも通じるかもしれないですね。

■東京でのレコ発(8月27日、吉祥寺スターパインズ・カフェ)ではベースは入れないんですか?

山本:ベースはないですね。千住とふたりですね。ベースも入れたいけど、あの感じでできるひとがいないですからね。大阪のライヴ(10月10日、梅田シャングリラ)では須原(敬三)に弾いてもらうけど。あのニュアンスは伝えられないね。ベーシストはもっと太い音を好むからね。ベーシストが作る音じゃないからね。ギタリストが弾くベースの音ですよ。あと上手すぎないことね。テクニックには僕、全然興味ないんで。上手いのはあんまり好きじゃない。

■テクニックはむずかしい問題ですからね。

山本:なにをもってテクニックというかですよ。ジャズやろうとしてテクニックがなかったらムリですからね。

■音楽が求めるものを実現するのがテクニックだとすると、こうやって譜面化できない部分が重要な音楽を演奏するには通常のテクニックが問題になるわけではないということですね。

山本:そういうことですね。譜面にできないことしか僕はやりたくないですね。譜面にしようと思ったら書けないですよ。ニュアンスといってもむずかしい。

■やらないと、聴かないと伝わらないですね。

山本:体感しないと意味がないんですよ。

■カオス・ジョッキー(モストの茶谷雅之とのデュオ)の『1』がおなじタイミングで出たのは偶然ですか?

山本:あれは去年の暮れに録ったから相当前ですよ。

■あれもギター・ミュージックとしては挑戦的でしたね。

山本:あれも一発録りですね。

■ギターの音を複数のアンプに振っていますね。

山本:8台使ったかな。

■エフェクトはそれぞれ別の系統をかませているんですか?

山本:そうだったと思う。というかどうやって録ったか忘れた。

■あれもワンテイクですか?

山本:そうやね。GOKの近藤(祥昭)さん特性の、ヘッドフォンにマイクを合体させた録音機材があって、それを人形の頭に装着してターンテーブルに乗せて回転させるんですよ。ブックレットに写真が載ってるけど、回転しながら録音しているから音像が変化するんですよ。あれは近藤さんならではのアイデアですよ。そのマイクの名前はリンダだった。

■山本さんの回りにはおもしろいアイデアをもったエンジニアの方がいますよね。オメガ・サウンドの小谷(哲也)さんもそうですが。

山本:小谷がスタジオをやめてしまったのが、とくに想い出波止場のようなバンドができなくなった要因かもね。アルケミー関係とか、みんないってる。ボアダムスもみんなあそこやったからね。ああいう感じの録音ができなくなったんですよ。あれはでっかいよね。

■小谷さんは想い出波止場のメンバーといってもよかったですね。

山本:プラス・ワンですよ。高校の同級生だったからね。あいつとずっと作ってきた感じだからね。あいつとやれなくなったのは想い出ができなくなったひとつの要因になった。

■スタジオのアイデアで想い出はできていますからね。

山本:アイデアもそうやし、僕らはあれを実現する技術的な知識はないわけだから、そこをサポートするのが彼の役割だったからね。

■音響から逆算して音楽はできていく面もありますし、音響派でなくてもスタジオワークは音楽の重要な部分ですからね。

山本:すごく重要ですよ。僕らがいうアイデアは普通のスタジオでは通らないですよ。ムチャクチャやから。ああいうのをやらせてくれるのは同級生というのもあったし、それをおもしろいと思う感性があったからね。想い出なんて音に関しては半分はあいつの世界ですよ。だから想い出はライヴはできるかもしれないけど、あのバンドは音源ありきだからね。

■ライヴは音源をどう無視するかという...

山本:そういった世界だからね。本当に困っていてね。探しているんですけど、ああいった人間には出会えない。変態やからね。完全な変態やからね。宅録ではできることが限られてしまう。俺らが普段使わない機材を使って録音する醍醐味というかね。そうじゃないとレコーディングする意味もあまりないでしょう。ものすごく高性能なマイク、1台百万くらいするマイクをビニールにくるんで水のなかに入れるとかね(笑)。何百万もするオープン・リールのテープ・デッキを手で回したり止めたりするとかね。たのんでもやらしてくれないですよ。

■水の音はそうしなくても録れますからね。

山本:そうやらないとおもしろくない。強烈に金がかかった設備で極限までアホなことをする。想い出波止場は音のクオリティはすごく高いはずなんですよ。アメリカのロウファイのバンドなんかは音はチープですからね。

2010年6月23日/Pヴァインで

2010年5月25日、多くのひとに愛されリスペクトされたKAGAMIこと加々美俊康くんが突然この世を去ってから、はや1ヶ月以上の時間が経とうとしている。あまりにショックで、混乱し、葬儀のあともなかなか自分自身にフォーカスを戻すことができない日々がつづいたが、ようやくこうやって、彼のことをまとめて振り返ろうかと思うことができるようになった。

実際のところ、2005年に3枚目のアルバム『SPARK ARTS』をリリースして、フロッグマンから独立して以降はKAGAMIとじっくり話したりする機会はほとんどなかった。だから、僕の知ってるのは、まだ18歳の学生で右も左もわからないくせにやけに自信だけはあったころから、ある程度コマーシャルな成功を経験して、これから第3のステップに移行するにはどうしたらいいだろうか、と考えているような時期までのことだ。ただ、95年のデビューから05年までという濃密な10年、とくに彼にとっては多感で重要な10年をいっしょに過ごせ、彼を通してでなければ絶対に見られなかったし経験できなかったことを、僕らにいっぱい与えてくれたことには、改めて感謝したいし感慨をおぼえる。

2010年5月25日、多くのひとに愛されリスペクトされたKAGAMIこと加々美俊康くんが突然この世を去ってから、はや1ヶ月以上の時間が経とうとしている。あまりにショックで、混乱し、葬儀のあともなかなか自分自身にフォーカスを戻すことができない日々がつづいたが、ようやくこうやって、彼のことをまとめて振り返ろうかと思うことができるようになった。

KAGAMIとの出会いの話は何度も書いたし話したけれど、もしかしたら後年彼のファンになったような人の目には触れてないかもしれないので、再度そこから話をはじめよう。

1995年、アシッド・ハウス復興やジャーマン・トランスの栄華、デトロイト・テクノ再評価~インテリジェント・テクノ流行みたいないっさいの流れを嘲笑うかのように、突如グリーン・ヴェルヴェットに代表されるシカゴ発のチープで狂ったダンス・トラックがフロアを席巻した。トランスを作ろうとして、ヤマハのQY20(入門者向け格安シーケンサー)とモノラル音源のサンプラーしか持っていないから似ても似つかない音しか出せなくて悩んでいた加々美くんは、シカゴのチープでプアだがファニーで踊れる音が耳に入って、「これなら僕にも作れる!」と俄然やる気を出した。そうしてできたのが、デビュー曲となった"Y"だ。

当時、まだ日本では踊れるトラック、DJ向けのツールを積極的に作ろうというアーティストはほとんどいなかった。水商売的な部分のつきまとうDJとオタク的な内向性をもった打ち込みをやる人のあいだには、相当深い溝があった。だからこそ、僕らは加々美くんのデモを聴いて狂喜した。ヒデキや「フロッグマンだからカエルだろ」という安直でしかし誰の真似でもないネタをそのままフックに持ってくるストレートさ。ただの4つ打ちではない複雑でファンキーなリズム、荒削りだけどパワフルで、きっとアナログにしたらレコード屋で売ってる「いまいちばんホットな曲」とミックスしても負けてない音。どれもが新鮮で、興奮させられた。しかも、連絡してみると、まだ18歳だという。そうして、加々美くんはKAGAMIとなって、異例のスピードでデビューすることが決まった。

2枚目のシングルは、「Beat Bang EP」と名付けられた。アナログの盤面には、KAGAMIが全部手書きしたテキストとカエルが泳いでいるイラストが添えられている。Beat Bangというのは「ビート板」のもじりで、なぜビート板にこだわったのか忘れてしまったけど、そのネーミングにも独自の論を切々と話してくれた(この曲のシリーズに色がついてるのは、戦隊モノへのオマージュ)。そもそもこのシングルのリード・トラックは、TM Revolutionのリミックスという大仕事が入ったときに、好き勝手やりすぎてNGを喰らい、そこから声や原曲の要素をすべて排して作り直したものだった。プロのエンジニアとスタジオでの作業というのを初めて経験して、KAGAMIも気合いが入っていた。

当時ジョシュ・ウィンクとかやたらに流行っていた長~~~いブレークがあってその後大盛り上がりのピークに持っていくという手法をここでもやっているんだけど、"Beat Bang Blue"の狂気のブレークは、どんなパーティでもフロアを爆発させる力をもっていた。よく覚えてるのが、96年の夏にベルリンでTOBYがオーガナイズしたパーティでDJさせてもらったときのことで、90分の持ち時間のピークで僕はプラスティックマンの"Spastik"とこの曲を使った。終わったら、興奮した現地の若者が駆け寄ってきて「すごい良かった! 次はいつプレイする?」って訊いてくれて嬉しかった。そんなことがあって、KAGAMIというアーティストは海外でも通用する曲を作れる。もっと売り込まなくちゃという思いを強くしたんだ。

ただ、実際には多くのDJがKAGAMIに目を向けてくれたのは、1998年のファースト・アルバム『The Broken Sequencer』だった。例えば、カール・コックス。あれはたしか、カールが〈Yellow〉でプレイした日だった。少し早めに〈Yellow〉に行って、プレイ前にバーでくつろいでいたカールを見つけて話しかけると、彼は当時かなり珍しかった日本のアーティストのレコードに興味を持ってくれた。白盤だから手書きの曲名しかなかったわけだけど、KAGAMIの独特のセンスが輝く曲名はカールに大受けで、「Elefant's Discoとか、なにこれ? 最高だな」と腹を抱えていたのを思い出す。その晩、事前に聞いていたわけでもないそのアナログの曲がいきなり2曲もかかるとは思ってもみなかった。その後も彼はこのアルバムをお気に入りにして世界中でプレイしてくれたようで、自らのDJチャートの1位に選んでくれたりBBCの名物番組「Essential

Mix」でもプレイリストに挙がって、それをきっかけにUKや欧州のひとからも問い合わせが来るようになった。

トーマス・シューマッハは"Beat Bang Black"をえらく気に入って、自分のレーベル〈Speil-Zeug Schallplatten〉でライセンス・リリースしてKAGAMIが本格的にドイツで認められるきっかけを作ってくれたし、ヘルはそのアルバムを丸ごとライセンスしたいとまで言ってくれた。たしかあのとき、ヘルは日本に来る飛行機でレコードを紛失して、急遽テクニークでレコードを買い漁っていて『The Broken Sequencer』を見つけたんだと言っていた。ヘルもそのとき一晩で何曲もKAGAMIの曲をプレイしていて、まぁそういう緊急事態だったとはいえ、すごく驚いた。

実はあの2枚組アナログ、ヘルもドイツでは買えないと思い込んだほどだし、大半が日本で売れて、欧州ではかなりコアなひとたちが買ってくれただけだった。でかいところだしと安心して任せたドイツのディストリビューター〈EFA〉(04年に倒産)は、実際のところなんの宣伝も売りこみもしてくれなかった......アーティストが現地で活躍してるわけでもなく、レーベル側でもプッシュする人間が誰もいないという状況でしっかり売ってもらおうというのが無理な話だったのだ。ただ、そんな盤をちょこちょこ使ってくれて、日本で知名度をあげてくれたのは石野卓球だった。

当時卓球は、J-Waveのラジオ番組でDJミックスを流していたんだけど、そこで自分の曲がかかった! ってすごく喜んでいたKAGAMIの顔はいまでも忘れられない。それ以前はあまり意識してなかったけど、KAGAMIも思いっきり電気グルーヴ直撃世代であったのだ。たぶん、僕や佐藤大が電気のふたりとかなり近い間柄ということもわかっていたから、あえてそういう話を自分から積極的にする機会は多くなかったのだろう。まさかそのころは、KAGAMIが電気グルーヴのステージに立ったり、リミックスを依頼されたりするようになるなんて、誰も思ってなかった。世界のトップDJたちに絶賛されることより、石野卓球や電気グルーヴと接点ができる方がよほど「夢」みたいな話だったんだ。

当時、まだ日本では踊れるトラック、DJ向けのツールを積極的に作ろうというアーティストはほとんどいなかった。水商売的な部分のつきまとうDJとオタク的な内向性をもった打ち込みをやる人のあいだには、相当深い溝があった。だからこそ、僕らは加々美くんのデモを聴いて狂喜した。

電気グルーヴの香港ライヴにて(2000年)。 |

いま考えるとかなり不思議な感じもするが、かなり長いあいだKAGAMIはライヴをやることを頑なに拒んでいた。友だちのパーティとか、限定された機会に実験的にやることはあったかもしれないが、公式にライヴをやると告知してしっかりセットを組み立てたのはずっと後になってのことだ。最初はお世辞にもうまいとは言えないプレイだったし、呼んでくれるパーティもほとんどなかったが、KAGAMIはずっとレコードを愛していてむしろDJをやることにすごく真剣に取り組んでいた。タバコも吸わないし酒も飲めない、どんちゃん騒ぎしたりフロアで激しく盛り上がるタイプでもないKAGAMIが、クラブというもしかしたら彼の肌にしっくりくるわけでもない職場であんなに長くすごせた理由。ただ音楽の知識とかDJテクニック的なことじゃなく、レコードを掘る楽しみとかお客さんと対峙する姿勢とか夜遊びのコツとか、たぶんそんなもろもろを肌で吸収したのは、DJ

TASAKAを通してだったんじゃないかと思う。

たぶん、TASAKAもまだ大学生だったと思うんだけど、浅草にあった(後に青山に移転)レコード屋〈ダブ・ハウス〉で彼がバイトしていたら、いつの間にか入り浸ってずっとレコードを聴いてる迷惑な客だったKAGAMIがレジ・カウンターの内側にいた。当時、まだKAGAMIも専門学校を卒業したばかりか、在学中だったはずだから、暇はあるけど金はないってとき。最新のレコードを聴き放題で、気が向いたら店のターンテーブルでDJすらできて、なおかつお金がもらえるというのはおいしすぎるバイトだったろう。最近になっても、友だちの洋服のショップで「レジ打ちなら得意だから、人手が足りなければ手伝う」などとうそぶいていたようだが、たぶん、このときが彼にとって数少ない「ふつうの」仕事をした経験であったのと同時に、TASAKAという得難いパートナーとの出会いとなったのだった。

たしか、TASAKA自身、この店に客として来ていた卓球にデモテープを渡して、だんだんとキャリアが開花していったはずだから、短命だったこの店は、実は日本のシーンにとってとても重要な役目を担っていた。――というか、海外だったらDJが店員という店はたくさんあるが、ほとんど床で寝ているかレコード聴いてるだけだったという噂もあるKAGAMIを雇うというのはすごい経営判断だったと思う。ちなみに、この店を仕切っていた女性は、のちにDJ TASAKAの夫人となる。

その後、意気投合したKAGAMIとTASAKAのふたりは、〈DISCO TWINS〉という名前のパーティをスタートさせる。たぶん、〈DISCO TWINS〉はふたりのユニットだと思ってるひとも多いだろうが、あくまで最初はふたりの共通の音楽要素であるディスコに的を絞ったパーティだったのだ。そのうち、それぞれが交代でブースに上がるだけでなく4ターンテーブル2ミキサーでいっしょにDJをしはじめ、まずはミックスCDを出すことでユニットとしての形を提示、そこから曲の制作にもどんどん乗り出して、最終的にはアルバムを出したり吉川晃司をフィーチャーしたプロジェクトなどもおこなった。

最近でこそ複数人が同時にステージに上がりひとつの流れを作るというスタイルでプレイするDJも結構いるけど、リアルタイムに目配せしつつお互いのネタ出しを瞬時にやって、個性を殺し合わずものすごいプラスを生みだしているというコンビは、ほとんど見たことがない。それぞれは意外に照れ屋だったり飽くなき挑戦心をもってるふたりが、いろんな殻やしがらみやらかっこつけやらを脱ぎ捨てとにかくパーティ・モードで盛り上がれる音を全力で若いクラバーにぶつけたDISCO TWINSは、とても貴重な存在だったし熱いエネルギーを持っていた。

訃報を伝える電話をTASAKAからもらったとき、僕はもうほかから話を聞いていてわかわからなくて悲しくて半泣きだったけど、彼は無理矢理笑って直前の週末にいっしょにDJしたことや、なんで突然逝ってしまったのか全然わからないってことを話してくれた。それで「たぶん、まちがって電源落としちゃったんじゃないかなぁ、あいつバカだよなぁ......」って言っていて、こんなときでも機材の連想が浮かんでしまうんだろって容易に想像できるテクノ馬鹿一代ふたりの、スタジオや楽屋での会話やなんやかんやが想起されて、本当にやり切れない気持ちになってしまった。

KAGAMIと言えば、やっぱり2000年にリリースされた"Tokyo Disco Music All Night Long"だと皆が言うだろう。いまだにiTunes Storeなどで売れ続けているし、アナログ盤が世界で5000枚以上売れ、ドイツではメジャーがライセンスし、くるりの岸田くんやサニーデイの曽我部くんが絶賛し、2 Many Dj'sが無断でネタにしたというこの曲は、ジャパニーズ・テクノの歴史のなかでいちばん成功を収めた楽曲のひとつだと言っていいと思う。しかし、この曲がああいう形で世に出ることになったのも、本当にただの偶然だった。ヘルがデビュー・アルバムをかなり気に入ってくれて、彼のレーベル〈Gigolo〉がニューウェイヴ・リヴァイヴァル的な流れを作って、ミス・キティンとかゾンビ・ネーションみたいな新しいスターを生みだしはじめたころ、KAGAMIは〈Gigolo〉からのシングルとして、「Tokyo

EP」用の2曲を作った。それ以前のファンクを感じる黒っぽいディスコ・リコンストラクトからジョルジオ・モロダー的なエレクトロ・ディスコへと完全にシフトし「これが東京のディスコ、東京のテクノだ」と思いっきり打ちだした。最初から〈フロッグマン〉で出そうとして作ったらここまで恥ずかしげもなく東京! と連呼するアッパーそのものの曲はできなかった気がする。敬愛するヘルの懐へ飛び込もうとしたからこその、この思い切りだったのだ。

しかし、僕が丁寧な手紙をつけてDATを送っても、しばらくレスポンスはなかった。曲を聴いたこちら側の人間は誰ひとりとして熱狂しない者などいなかったのに......。しびれを切らして何度か電話したりして催促すると、どうもヘルは思っていたのと違うタイプの曲だったからとリリースに乗り気でないという返事がきてしまった。「じゃあいいよ、これだけサポートしてくれて、気に入ってくれてる〈フロッグマン〉で出そうよ」とKAGAMIは言った。それで、新しく決まったドイツのディストリビューターに音を送って、心機一転再度欧州での成功を目指す〈フロッグマン〉の久しぶりのアナログとしてリリースされたのだ。その後、卓球はじめあらゆるDJがサポートしてくれ、本人は出てないのに〈WIRE〉で何度もかかりまくり、数ヶ月後にアナログが発売されるとどこの店でも売り切れになって空前のヒットになっていったのはみなさんご存じの通りだ。いつだったか、ベルリンのクラブでヘルがこの曲を嬉々としてプレイしているのを見たときはビックリした。あれ、気に入らなかったんじゃないの? と。でも、神のいたずらか、ああいう形でこの曲が世に出たことは、KAGAMIのそれからの音楽人生を大きく変えることになったのだった。

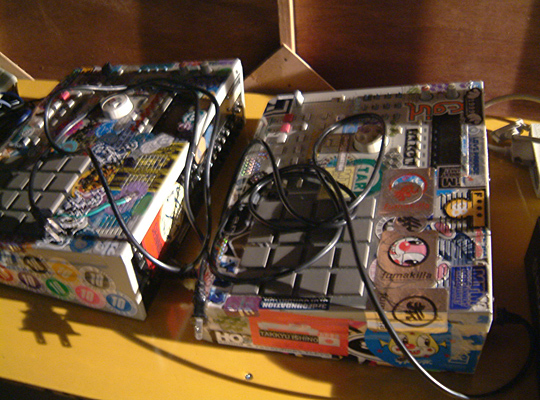

KAGAMIは、動物的な勘とカッコイイことに異常なこだわりをもったアンファン・テリブルという姿からずっと変わらなかった。子供がやるように機材を手に入れるとすぐにシールだの落書きだので自分仕様にして、おもちゃで遊ぶようにただただ本能に従って音を出しては「あはは」と笑っていた。

KAGAMI サウンドの心臓、2台のMPC2000、ステージ楽屋で(2002年)。 |

"Tokyo Disco..."のヒットでKAGAMIにはふたつの大きな変化が訪れた。電気グルーヴのサポート・メンバーとして声がかかって雲の上の存在だと思っていた卓球、瀧と一緒に長い時間をすごし、ライヴごとにアレンジやアプローチが変わる電気グルーヴのトラック制作の重要な部分を任されることになった。これは、たぶん彼にとってとてつもないプレッシャーになったはずだが、僕らには愚痴も文句も泣き言もなく、あの飄々とした様子でサポートをつとめた。それどころか、卓球の要求に応えたり横でいっしょに作業したりすることでメキメキと実力をつけ、無尽蔵と思えるほど曲のアイデアが湧いて次々驚かされるような曲を作ってくるようになったのだ。普通あれだけのヒットを出したら次どうするかと悩むだろうし、DJやリミックスの仕事が急に忙しくなったらそっちに時間を取られてなかなか次の曲が作れないというアーティストも多いのに、KAGAMIはまったく逆。そうして、CMJKも砂原良徳もずっとは続かなかった毒の強すぎる石野+瀧のコンビと昔からずっとそこにいるように馴染んでるのも衝撃だった。ステージで瀧にいじられたり、インタヴューでなにかとKAGAMIの話題が出てきたり、篠原までもがKAGAMIと仲良くなっていたりと、なんだかマスコット的なポジションに収まりつつあるのは、親心的にいつも嬉しく思っていた。

いっぽうで、それまでも頑固で秘密主義だった彼の制作スタイルは、ますます神秘のベールに包まれるようになった。意見は求めても指示やディレクションはまったく要らないという傾向が、いっそう強くなっていった。もしかしたら、友だちにはもっとアドヴァイスを求めていたのかもしれないし、僕も全然関係ないこと(iPodとかパソコンとかゲームの相談とか......)では何時間も電話で話すこともよくあったけど。

もうひとつ、メジャーのワーナーから話をもらって、セカンド・アルバムの『STAR ARTS』はそれまでに比べたら潤沢な予算を使って制作することができた。そこで爆発したのが、とくにアートワークや作品としてのアルバムの見せ方など、KAGAMIらしいこだわりだった。ずっと仲のよかった新潟のファッション・デザイナー関くん(Submerge / TAR)に大きな油絵を描いてもらい、それを全面にプリントしたデジパックのパッケージは、帯とディスク下にトレーシング・ペーパーを使いジャケ自体にはほとんど文字情報がなく、盤自体は2枚組にするという贅沢な仕様だった。しかも、2枚組の2枚目はどうしても「なんだこれ?」とリスナーが混乱するようなものにしたいと言って、譲らない。最初は、まったく同じデザインなんだけど1枚は空のCD-Rにしようと言っていたがそれは却下され、「カガミだから、鏡像にしよう。デザインもひっくりかえしたものにして、音は1枚目の音を全部逆回転して入れよう! カーステレオで聴こうと思ってCD入れたら、びっくり! みたいなものにしたい。それでも最後まで聴いてくれたら、なにかいいことがあるような、そんな2枚目がいいよ」と、とても【新人でよくわからないインストのダンス音楽やってるアーティスト】とは思えない無謀なアイデアを連発して、どうにかこうにか、それを了承してもらった。それをメジャーの人たちが納得するわけないだろう......という侃々諤々の話し合いを何十回もした記憶がある。あのアルバムは本当に大変だったなぁ。

ただ、この頃からもう、自分の役目はいっしょに「あーでもないこーでもない」って彼の突飛な発想に乗っかって遊ぶと言うより、どうにかしてそれを実現させようと大人と交渉したり予算を持ってきたりときにはKAGAMIに諦めてもらったりという、どうにも嫌な役回りばかりになった。もちろん、子どもみたいに突っ走ってしまうことも多かった彼を誰かがコントロールしないと、というシーンも増えていた。アート志向の強い前出の関くんの影響も大きかったのかもしれないが、後から振り返るとKAGAMIの「やりたい!」と言ったことは無謀であっても面白いことがたくさんあった。まだパソコンの性能も低かったし個人でProToolsを操るひともいなかったから、けっこうな予算を使ってエンジニアにスタジオで曲をHD上で編集してもらってミックスを作っていくというのは間違いなくその後のKAGAMIのライヴでの構成や音作りに役立ったし、〈WIRE〉のライヴ音源をCDにしたいという卓球からの依頼で作った『WIRE

GIGS』(タイトルは、加々美くんが大好きだったBO?WYからのインスパイア)では、「音を作らなくていい分ジャケにこだわりたい」と言ってコンセプトを「プリクラ」に定め、〈WIRE〉の映像をプリクラ状に大量にプリントした上で自分でコラージュしてアートワークを作り込んだ。このときの経験は、息子とともに手書きでクレジットから何から仕上げたミックスCD『PAH』につながっているだろう。

僕はよくあいつに言ってた。「どこのメジャーなレコード会社にもマネジメントにも所属しないで、最初からDJユースのテクノだけを作って、自分のやりたいようにやって成功してたKAGAMIは、ほんとかっこいいと思うよ」って。少なくともこの国だけで見たら、そんな人はほとんどいないんだし。

ついにWIREのメインステージに登場。緊張の面持ちでリハーサル(2003年)。 |

そうやって、なんでもかんでも自分で抱え込んで、自分の理想にできるだけ近づけようと突っ走るKAGAMIは、人知れず大きな疲労をためてしまっていたのかもしれない。よりプロフェッショナルなプロダクションで、ナカコー、シーナさん、MEGちゃん、カオリちゃんと夢のようなヴォーカル・ゲストを迎えて作った彼のオリジナル・アルバムとしては最後の作品になった『SPARK ARTS』では、制作過程でこれが〈フロッグマン〉と作る最後の作品という決断を切り出された。その数年後、運営がうまくいかなくなって、〈フロッグマン〉を続けられなくなってしまったという話を深夜に電話で切り出したときは、口にこそ出さなかったけどこれ以上ないくらいショックを受けているようだった。"僕が愛して僕がデビューして僕とともに歩んだレーベルは、永遠にかっこよくあって欲しい"という想いがたぶんいつもKAGAMIのなかにはあって、その期待を裏切ってしまったのだから。

だから、一旦ピリオドを打つための盤となる〈フロッグマン〉のベストを作る決心をした際も、「いやぁケンゴの気持ちはわかるけど、僕にとっても〈フロッグマン〉は大切だし、納得いかない【ベスト】作るくらいなら出さないで欲しい」と言われた。じゃあKAGAMIが全面的に協力してやってくれるのかと聞くと、自分から独立したわけだし、ほいほいと愛憎まみえるレーベルの墓標になるかもしれない作品に手を貸すと言うわけもなかった。少しわだかまりのあるまま、既存の曲の使用と最後のパーティへの出演だけは認めてもらって、バタバタと〈フロッグマン〉は休眠。その後は、たまにクラブの現場で挨拶するくらいになっていた。

どちらかと言うとプライヴェートで近いところにいたMOAくんのレーベル〈Carizma〉でシングルを出したり、前出の『PAH』やベスト盤『BETTER ARTS』を出したりと、ゆっくりと再始動のアクセルをふかしはじめていたように見えていたKAGAMI。実は、やはり別のレーベルから出す予定でお蔵入りになってしまったかっこいいミニマルのトラックが手元にあって、僕はそれが大好きだったからベストで使いたいと話したら、「自分で手を加えてリリースするつもり」と言っていたのに、結局それらはリリースされなかった。そういうどこかに眠ってる曲や、途中までできてる曲がたくさんあるはずなのだ。そろそろ、完全な新作、まったく新しいKAGAMIの姿を拝めると期待していた。もちろん、これから彼の友だちやまわりの人の手で発見された未発表の曲が作品として出てくることはあるかもしれないが、本来あいつは自分で納得してないものは、絶対出さないし聴かせるのすら嫌がる男だったから、それらがどんな形でお目見えするはずだったかは、永遠にわからない。

いつだったか原稿で、「テクノとインヴェーダー・ゲームやるのは同じだよ」みたいなKAGAMIらしい発言をして、インタヴュアーの野田さんが頭上に「?」を浮かべて困ってるというのを読んで爆笑したことがあった。彼の言葉はときに通訳が必要なこともあったし、器用に生きてるとも言えなかったが、誰に聞いても彼の言動は彼なりの筋が通っていたし、天才を感じさせる瞬間がたくさんあった。僕と佐藤大は、自嘲的に「凡才インディーズ」なのだと自分たちのやってることを説明している時期があったけど、凡才の僕らだからこそなんだか得体の知れない生き物みたいなKAGAMIのポテンシャルに最初からやられてしまったし、自分の限界が簡単に見えてしまう凡才だからこそ、KAGAMIの聴かせてくれた音、見せてくれたすごい景色に、「こんなすごいものがあるなら、まだ次がもっと次が......」とどんどん欲が出て、それが彼のような独特のアーティストを育てていく下地になったんじゃないかと思う。

正直言って、僕にとってのKAGAMIは、動物的な勘とカッコイイことに異常なこだわりをもったアンファン・テリブルという姿からずっと変わらなかった。子供がやるように機材を手に入れるとすぐにシールだの落書きだので自分仕様にして、おもちゃで遊ぶようにただただ本能に従って音を出しては「あはは」と笑っていた。口べたで、真剣に音楽の話をしようとしても「うんうん」とちゃんとわかってるんだろうかと不安になるような相槌ばかりだった。だからこそ、彼のトーンやリズムは饒舌だったし、それがたくさんのひととコミュニケーションするためのツールだったんだと思う。一方で、岡村ちゃんとかオザケンとかクラムボンとか、独特の歌詞や世界観をもったポップスのアーティストを愛していたKAGAMIにも、もっと情緒とか人間性とか、なんというかいつものシンプルな形容詞では言えないようなことを表現したいという欲求はあったと思う。そういう話をもっとできなかったのは残念だった。もしかしたら自分の息子が大きくなってきて対話したりするなかで、そういう閃きを得ていたかもしれないなとも思うだけに。

実は、KAGAMIの訃報を載せるためにものすごく久々にフロッグマンのサイトに手を入れたとき、僕はもうこのままフロッグマンは永遠に眠りつづけるのだろうと勝手に思っていた。例えば、何年か後にまだ第一線で活躍していて、一緒にやろうよとかなにかそんなプランが芽生えて実現する可能性のあるアーティストは、たぶんKAGAMIしかいないだろうから。リョウ・アライもヒロシ・ワタナベも、最初〈フロッグマン〉で作品を出してその後立派なアーティストとして羽ばたいていったひとたちは、きっと僕らがレーベルやっていなくても別の形で世に出たり活躍していたと思うけど、KAGAMIというアーティストはたぶん、かなりの部分僕らが育てたと言える存在だった。そのKAGAMIがいなくなってしまったいま、もう復活することは二度とないんだろうなと。

BPM133と135の曲ばかり作っていたKAGAMIが、まるで彼の愛したレコードみたいに33で逝っちゃうなんて、なんでこんなことが現実に起きるんだろうとしばらくはぐるぐる考えた。たしかに、僕はよくあいつに言ってた。「どこのメジャーなレコード会社にもマネジメントにも所属しないで、最初からDJユースのテクノだけを作って、自分のやりたいようにやって成功して、誰かの決めたルールや道筋なぞって生きてるわけじゃないKAGAMIは、ほんとかっこいいと思うよ」って。少なくともこの国だけで見たら、そんな人はほとんどいないんだし。だからって、こんなに早く死んじゃって、そんな伝説まで作らなくてもよかったんだよ。ぜんぜん笑えないし、最悪のサプライズ・パーティ in 町田だったよ、まったく。

何を聴いても、たくさんの情景が浮かんでしまってキツイからしばらく聴けないなと思っていたKAGAMIの曲。しんみりする作品なんてひとつもなくて、ずっと元気にリズムを打ち鳴らしつづけるあれらの曲なのに、それを本人のお葬式でずっと聴くことになるなんてな。でも、そうやって耳にしたあのタフでアッパーなトラックに鼓舞されたのか、式の最後に、佐藤大や、たくさんの世話になった人たちからも、「せっかくだから何かやろうよ、フロッグマン、眠ってるだけなんでしょう?」と意外な声をかけられて、ああそういう風にも考えられるのかと驚いてしまった。まったく柄にもなく、縁取りもつみたいなことしてくれちゃうんだ、KAGAMI......と。たしかに、残された者は、アゲてくしかないんだよね。わかったよ。Party Must Go On. Disco Music All Night Long!

1. Tokyo Disco Music All Night Long (「TOKYO EP」 / 2000 / Frogman)

1. Tokyo Disco Music All Night Long (「TOKYO EP」 / 2000 / Frogman)

めまぐるしく表情を変えながらすべてをなぎ倒してスクラップ&ビルドしていくような迫力あるトラックと、ヴォコーダー声でKAGAMI自身が唄う東京賛歌。リミックスも多数あるが、やはりオリジナルが素晴らしい。クラシック。

2. Perfect Storm (「The Romantic Storm EP」 / 2000 / Frogman)

2. Perfect Storm (「The Romantic Storm EP」 / 2000 / Frogman)

『WIRE01 Compilation』にも収録され、KAGAMIのWIREデビューとともに記憶される曲。印象的なワンフレーズとヴォイス・サンプルの執拗な繰り返し、フィルターの極端な開閉で表情が変わりビルドアップしていく。まさに嵐を呼ぶかのよう。

3. Tiger Track (「Tiger Track」 / 2005 / Frogman)

3. Tiger Track (「Tiger Track」 / 2005 / Frogman)

そういえば何枚かブラジルもののレコード貸したままになってるな...と思い出されるバトゥカーダ的リズムの錯綜する激しい曲。監督の希望でアニメ『交響詩篇エウレカセブン』の音楽として起用され、重要な戦闘シーンで何度もかかる。

4. PC Na Punk De PC Ga Punk (『Spark Arts』/ 2005 / Platik, Frogman)

4. PC Na Punk De PC Ga Punk (『Spark Arts』/ 2005 / Platik, Frogman)

KAGAMIのソングライターとしてのユニークさが聴ける。リミックス担当した大昔のシーナ&ロケッツの曲のイメージでシーナさんに唄ってもらったら迫力がありすぎたので、急遽MEGちゃんとの掛けあい曲として完成させた。

5. Machicago (「Splinter EP」 / 2002 / Frogman)

5. Machicago (「Splinter EP」 / 2002 / Frogman)

シカゴのゲットーからアシッド・ハウスやゲットー・ハウスが生まれたなら、地元町田だってゲットー感なら負けてないから、町田ならではのサウンドがあるはずだと言って作った曲。DJ Funkあたりを彷彿とさせる恐ろしくファンキーなリズムと「Pump It Up!」の掛け声が強烈。

6. Hyper Wheels (『The Broken Sequencer』 / 1998 / Frogman)

6. Hyper Wheels (『The Broken Sequencer』 / 1998 / Frogman)

ヘルがこの頃のKAGAMIのことを、「Jeff Mills meets Daft Punkだ!」と言っていて、たしかに芯の太いビートと荒々しいディスコ・サンプルで構成されたスタイルはそういう雰囲気。ファースト・エディに捧げられたようなこのトラックは、踊れるグルーヴ作りに天才的な閃きをもつ彼の実力を早くも感じさせる。

7. Y (「Y EP」 / 1995 / Frogman)

7. Y (「Y EP」 / 1995 / Frogman)

本文中にも出てきたデビュー曲。Bサイドはカエルが歌うアシッド・トラック"Pyon Pyon"。最初のデモは曲が長すぎて途中でブチッと切れてしまってる安物の10分カセットに収録されていた。DJを初めてやってもらったとき、これと元ネタの"YMCA"の7インチを延々ミックスして遊んでいたなぁ。

8. ∞あわせKAGAMIの現実∞ (Disco Twins)

8. ∞あわせKAGAMIの現実∞ (Disco Twins)

(『Twins Disco』 / 2006 / Kioon)

デモ段階では少し石野卓球の影響もうかがえる「歌」を披露することもあったKAGAMIが、初めて公式に歌った曲。Disco Twinsならではの冒険か。実はJ-POPも大好きだった彼の意外な一面が知れるし、なんと言っても歌声が聞けるのはいまとなっては貴重。

9. Guardians Hammer 「Guardians Hammer」 / 2008 / Carizma)

9. Guardians Hammer 「Guardians Hammer」 / 2008 / Carizma)

KAGAMI名義では、一番新しいオリジナル曲。多少パーティ感は抑え気味だがサーヴィス精神豊かなKAGAMI以外には作れないアッパーなテクノで相変わらず楽しい。Bサイドがブリープ~エレクトロ的な、DJでKAGAMIの選曲を知ってるひとなら「待ってました」というタイプのトラックで、こちらも良い。

10. Beat Bang Black (『The Broken Sequencer』 / 1998 / Frogman)

10. Beat Bang Black (『The Broken Sequencer』 / 1998 / Frogman)

激しい太鼓系ミニマルの「黒」は、数多くのDJに愛された初期の代表トラックのひとつ。時を経ても、この辺の若さと天性のフットワークで駈けぬけるような気持ちよさは色褪せてない。トーマス・シューマッハがあまりに気に入ってライセンス、自らリミックスも手掛けてドイツでもヒットした。

緊張していた。アリ・アップやマーク・スチュワートのときはビールがあったから良かったのだ。取材時間も1時間以上押していた。待つことは苦ではないが、こういう場合は時間の使い方に困惑する。カメラマンの小原泰広くんがサッカー好きで助かった。われわれは六本木のスターバックスでおよそ1時間に渡って今回のワールドカップについて論評し合った。

「僕はいま46歳ですけど......」、正直に打ち明けることにした。「1979年、15歳のときに地元の輸入盤店でザ・レインコーツのデビュー・アルバムを知って、そして買いました。それは僕にとってもっとも重要な1枚となりました」

音楽ごときに人生を変えられるなんて......と昔誰かがあざけりのなかで書いていた。ところが僕の場合は、音楽ごときに人生を変えられたと認めざる得ない。もし自分が中学生のときパンクを知らずに、そして高校生になってザ・スリッツやザ・ポップ・グループやPiLや......エトセトラエトセトラ......あの時代のポスト・パンクを知らずに過ごしていたら、まったく違った人生を送っていただろう。

そしてあの時代のすべての音楽が説いてくれた"現在"に夢中になることの大切さと"未来"に向かうことの重要性をいまでも忘れないように心がけている。よって......ザ・レインコーツのライヴの2日前のS.L.A.C.K.、Rockasen、C.I.A.ZOO、その前日の七尾旅人、iLL、トーク・ノーマルといった"現在性"の並びで30年前に死ぬほど好きだったバンドのライヴを観るというは、残酷な郷愁と純真な愛情が入り混じった、なんとも複雑な思いに支配されることでもあった。僕は......聖地を目指す巡礼者のように、余計なものを入れずにその日を迎えるべきだったのだ。そうすればもっとたくさんの違った言葉が溢れ出たかもしれない。

が......、そんな不埒な思いを巡らせながらも、なんだかんだとこうしてぬけぬけと彼女たちに会いに来てしまった。煮え切らない46歳のオヤジとして。

アナ・ダ・シルヴァとジーナ・バーチのふたりは、その日8時間も取材をこなしているというのに、ステージと同じように、おそろしく元気だった。

向かって右にジーナ・バーチ、左にアナ・ダ・シルヴァ。ソロ・アルバム、楽しみっす。 (photo by Yasuhiro Ohara) |

奇妙な発音の外国人やアウトサイダーが多かったのよ。なぜなら私は当時スクウォッターだったから。パンクのコミュニティのなかで暮らしていたの。空き家に住んでいた。都市のアウトサイダーたちの溜まり場よね。

■ライヴで"歌っていて楽しい曲"と"演奏していて楽しい曲"をそれぞれ教えてください。

アナ:歌っていて楽しいのは"シャウティング・アウト・ラウド"ね。演奏して楽しいのは......ないかも、失敗ばかりするから(笑)。

ジーナ:私は"シャウティング・アウト・ラウド"が演奏するのが楽しいわよ。まるで空中を滑るようなベースラインが好きだし、演奏しているあいだに異なった雰囲気が出てくるんだけど、それをフォローしていくのが楽しい。

アナ:私は演奏して楽しかったのは"ノー・ワンズ・リトル・ガール"かな。私はギターを引っ掻いたりしてノイズを出すのが好きだから。

ジーナ:歌うのが楽しいのは"ノー・サイド・トゥ・フォール・イン"よね。コーラス・パートがあるでしょ、あのみんなで「わー!」って声を出すのがいいのよ。ひとりで歌うなら"ノー・ルッキング"。ファースト・アルバムの最後に入っている曲よ。

■今日はたくさんの取材を受けて、さんざん昔の話をしたと思うのですが。

アナ&ジーナ:ハハハハ。

■1979年。ザ・レインコーツのデビュー・アルバムがリリースされた年、あなたがたはまず何を思い出しますか?

アナ:1979年の4月にシングルが出て、で、たしか11月よね、アルバムが出たのは。「わお!」って感じだった。あるとき〈ラフ・トレード〉に務めていたシャーリー(後のマネージャー)が言ってきたの。「あなたたちのシングルを出すわよ」って。そのとき「あー、私たちはバンドで、シングルを出すんだ」と実感した。そしてツアーに出て、〈ラフ・トレード〉からアルバムを出した。それは素晴らしい感動だったわ。

ジーナ:私はノッティンガムからロンドンにやって来たばかりだった。で、パルモリヴがスペインから来た子だったでしょ。彼女の英語の発音がおかしくてね、たとえばフライングVの「V」を発音できずに、「B」と発音するのよ。当時私は音楽のこと何も知らなかったから、その楽器の名前をフライングBだと思っていたのよ。シングルが出たとき、初回プレスがクリア・ヴァイナルだったから、私たちが「ヴァイナルが出たわね」とか言ってると、パルモリヴがそれを「ヴァニール」って発音するのよ(笑)。「ヴァニラじゃないのよ」って(笑)。

アナ:ハハハハ。

ジーナ:そう(笑)。私はイングランドに住んでいるはずなのに、私のまわりにはそんな人ばっかだったの。奇妙な発音の外国人やアウトサイダーが多かったのよ。なぜなら私は当時スクウォッターだったから。パンクのコミュニティのなかで暮らしていたの。空き家に住んでいた。都市のアウトサイダーたちの溜まり場よね。

[[SplitPage]]決してエリート主義にはならなかったわ。でも、とてもインテリジェンスがあったし、そうね、ジョン・ライドンには会ったことがあるんだけど、他人に気配りができて、率直にモノが言えて、すごく誠実な人だと思ったわ。

■ザ・レインコーツのまわりにはディス・ヒートやレッド・クレイヨラのようなバンドがいましたが、あなたがたからみて当時のバンドやアーティストで他に重要だと思えるのは誰でしょうか?

アナ:まず思い出すのは、ペル・ウブよね。それからディス・ヒートもすごかった。ライヴが素晴らしかったのよ。普通のバンドはドラムのカウントからはじまるでしょ。ディス・ヒートはそんなことなしに、いきなり「ガーン」とはじまるのよね。

ジーナ:ヤング・マーブル・ジャイアンツは偉大だったし......。

■あの当時はPiLの『メタル・ボックス』やザ・スリッツの『カット』やザ・ポップ・グループの『Y』や......。

ジーナ:ザ・ポップ・グループ! そう、それものすごく重要! 私がいま言おうとしたのよ。私はザ・ポップ・グループの最後のライヴを観ているのよ。もうそのライヴでバンドからマーク・スチュワートが抜けるっていうことがわかっていて、私はマーク・スチュワートのところまで駆けていったわ。「どうかお願い、ポップ・グループを辞めないで。ポップ・グループはやめてはいけないバンドなのよ!」って叫んだわ(笑)。

■ハハハハ。ちょうど1979年、最初に話したように、僕は地方都市に住んでいる15歳でした。近所の輸入盤店に、ザ・スリッツ、ザ・ポップ・グループらとともにザ・レインコーツのファーストのジャケットが壁に並びました。当時は、円がまだ安かったのでイギリス盤はとても高くて、2800円しました。それでも1年かけて、僕はその3枚を揃えました。1979年には他にも素晴らしい音楽がたくさん発表されました。他によく覚えているのはPiLの『メタル・ボックス』でした。イギリスだけではなく、日本からもいくつもの興味深いバンドが登場しました。で......。

アナ:あなたのその話、私知ってるわよ。あなた私のMy spaceにメール送ったでしょ?

■僕じゃないです(笑)。

アナ:いまのあなたの話と同じ話だったのよね。

■なんか......パンクという火山があって、その火山が爆発したら、いっきに空からたくさんの素晴らしい音楽が落ちてきた、そんな感じでした。

アナ:私もまったくそう感じたわ。セックス・ピストルズやザ・クラッシュの最大の功績はそこよね。「自分たちでやれ」と言ったことよ。バズコックスのようなバンドだってセックス・ピストルズを観てはじまった。あらゆるバンドがそうだった。私はアメリカのバンドも好きだったわ。パティ・スミス、テレヴィジョン、リチャード・ヘル&ザ・ヴォイドイズ、トーキング・ヘッズ......彼らは音楽的に興味深かった。彼らはイギリスのバンドに影響を与えた。当時のポスト・パンクが素晴らしかったのは、それぞれが違うことをやっていたことよね。セックス・ピストルズやザ・クラッシュの物真似みたいなバンドもいっぱいいたけど、私たちのまわりにいたバンドはそれぞれ違うことをやっていたわ。

ジーナ:私はアナよりも年下だったから、私はイギリスのパンクの第一波に影響を受けたわ。アメリカのバンドを知ったのはもっと後になってから。

アナ:そうね。私があるパーティに行ったとき、ものすごい特徴のある声が聞こえてきたの。それがパティ・スミスの『ホーシズ』だった。しばらくして彼女がロンドンの〈ラウンドハウス〉というライヴハウスに来ることを知った。そこに私は行ったのよ。まだセックス・ピストルズが出てくる前の話よ。

■パティ・スミスは、やはりその後の女性バンドのはじまりだったんですね。

アナ:彼女が「自分たちで何かやりなさい」という勇気づけ方をしたわけじゃないけどね。ただ、その音楽がすごく良かったのよ。

ジーナ:パティ・スミスがロンドンに来たとき会場でアリ・アップとパルモリヴが出会って、で、ある意味でそれでザ・スリッツが生まれたとも言える。で、ザ・スリッツからザ・レインコーツが生まれたとも言えるわけだし、繋がっているのよ。

アナ:そういえば、パティ・スミスとロバート・メイプルソープとの関係を中心に書かれた彼女の本が出版されて読んだんだけど。

ジーナ:ああ、あれね!

アナ:そうそう、あれはとても美しい話だったわよ。

■パティ・スミスのレコード・スリーヴは、まあ、いわゆる"ロックのレコード"じゃないですか。でも、ザ・レインコーツや『カット』や『Y』のジャケットがレコード店に並んでいるのを見たとき、すごい違和感があったんですね。ロックのレコードとは思えない、いままで感じたことのないものすごいインパクトを感じたんですね。初めて見たザ・レインコーツのプレス用の写真もよく憶えていて、みんなで普段着のままモップを持っている写真がありましたよね。あれもまったくロックのクリシェを裏切るような写真だったと思いました。アンチ・ロック的なものを感じたんです。

アナ:そこまで深い理由はないんだけど、自然にそう考えたのよ。たしかに普通はジャケットにバンドの写真を載せるものだったんでしょうけど、そのアイデアは最初からなかったわね。しかし、あなたも若いのによくそこまで気がついたわね。

ジーナ:まるで私のママみたいだわ(笑)!

■はははは。

アナ:セックス・ピストルズやジョイ・ディヴィジョンにはそれぞれデザイナー(ジェイミー・リードとピーター・サヴィル)がいたけど、私たちにはいなかったわ。デザインのアイデアもすべて自分たちで考えたのよ

[[SplitPage]]インディペンデント・レーベルにもネガティヴな面があるからね。〈ラフ・トレード〉や〈ファクトリー〉は考えもお金もすごくしっかりしていたけど、いい加減なレーベルも多かったのよ。

■パンクというのはすごく極端なエネルギーだったじゃないですか。だからパンクに関する議論のようなものもあったと思うんですよ。パンクに対する"議論"みたいなものと、音楽はまだ前進することができるという野心があれだけの多様性を生んだのかなと考えたのですが、どうでしょうか?

アナ:議論?

■たとえば......僕はザ・クラッシュが大好きですけど、やっぱマッチョなところがあったと思うし、あるいはマガジンの有名な曲で、えー、なんでしたっけ? "ショット・バイ・ボス・サイド"?

ジーナ:そう、ショット・バイ・ボス・サイド"ね。

■「両側から撃たれる」っていうあれは、「右翼」にもつかないし、「左翼」にもつかない、どちらにもつかないんだという、政治的だったパンクへの批評精神の表れじゃないですか。あるいはセックス・ピストルズやザ・クラッシュはメジャーでやったけど、ポスト・パンクはインディペンデント・レーベルだったじゃないですか。そこにも批評性があったと思うし......。

アナ:そうね。リスクを背負ってもやりたいことがやれる、クリエイティヴなインディペンデント・レーベルを選んだわ。メジャーはわかりやすいものを好むのよ。だから、自然と多様性はインディペンデント・レーベルのほうにあったわね。

ジーナ:でもね......ヒューマン・リーグみたいにメジャーで成功したバンドもいたし、ギャング・オブ・フォーはものすごく左翼的なバンドだったけど、メジャーと契約したわよ(笑)。いいのよ、それは彼らの論理で、ケダモノたちのなかから変えてやれってことだから。でも、私たちはインディペンデント・レーベルが性にあったのよね。

アナ:それにインディペンデント・レーベルにもネガティヴな面があるからね。〈ラフ・トレード〉や〈ファクトリー〉は考えもお金もすごくしっかりしていたけど、いい加減なレーベルも多かったのよ。

■ちょっと僕の質問の仕方が悪かったんで、話がずれてしまったんですが、言い方を変えると、何故この時代のバンドは情熱と勇気がありながら同時に頭も良かったんでしょうか? ということなんです。ジョン・ライドンやマーク・E・スミスのような人たちは独学で、大量の読書を通じてメディアやアカデミシャンを小馬鹿にするほどの知識を得ていたし。

アナ:ええ、ジョン・ライドンは本当に偉大な人だと思う。

■ええ、とにかくあれだけ情熱的で、頭も良くて、で、しかもわかる人だけにわかればいいというエリート主義にならなかったじゃないですか。

アナ:そうね、決してエリート主義にはならなかったわ。でも、とてもインテリジェンスがあったし、そうね、ジョン・ラインドンには会ったことがあるんだけど、他人に気配りができて、率直にモノが言えて、すごく誠実な人だと思ったわ。

ジーナ:そうね、マーク・E・スミスでよく憶えているのは、彼はちゃんとした学校教育を受けていないのよ。でね、ザ・フォールをはじめたときに、普通だったら16歳から19歳のあいだに修了しなければならないAレヴェルの英語を、マーク・E・スミスは成人してから独学で修得したの。ザ・フォールであのアナーキーなキャラクターをやりながらよ! 私はそれがすごくファンタスティックだと思ったのよね。独学というのは素晴らしいことよ。

アナ:そこへいくと〈ラフ・トレード〉のジェフ・トラヴィスはケンブリッジ大学出ているからね。

■スクリッティ・ポリッティの歌詞なんか何を言ってるのかさっぱりわからかったですからね。グリーンが現代思想を読み耽って書いていたっていう。

アナ:あー、あれはわかるわけないわ(笑)。

ジーナ:安心して、私たちもわからないから(笑)。

アナ:てか、読んでないから(笑)。

■ハハハハ。

アナ:(グリーンのナルシスティックなゼスチャーを真似しながら)おぇー。

ジーナ:いわば大学院の博士課程路線よね。それをポップ・カルチャーにミックスしようとしたのよ。

■まあ、スクリッティ・ポリッティの話はともかく、ポスト・パンクにはどうして情熱と頭の良さの両方があったんでしょうね?

アナ:私たちは情熱だけよねー。まあ、知性はぜんたいの30%ぐらいかな(笑)。

ジーナ:アナはインテリよ(笑)。サイモン・レイノルズの『ポストパンク・ジェネレーション』を読んだけど、いろんなアーティストを過去の偉大な作家たちと比較したりしていて、そこはまあいいんだけど、何故か女性バンドの話になると「彼女たちもそうだった」ぐらいの扱いになっているのよね(笑)。ちょっと注意が足りないんじゃないかな。

■ハハハハ。質問を変えましょう。僕はいまだにザ・レインコーツみたいなバンドを見たことがありません。それってザ・レインコーツがこの30年消費されずにいたことだと思うんですよね。

アナ:ありがとう。そう言ってもらえるのは嬉しいわ。「ザ・レインコーツに影響されました」というバンドがたまにいて、音を聴かされるとただケオティックなだけだったりするの。カオスはザ・レインコーツのいち部でしかないのよ。まあ、ザ・レインコーツの真似されても嬉しくないしね。

ジーナ:だけど私は、MAGOは私は気に入ったわ。繊細さと大胆さがあって、オリジナルだと思った。彼女たちから「影響受けた」って言われるのはわかるような気がする。

アナ:そうね。重要なのは「自分たち独自のもの」を探すことよ。それがザ・レインコーツってことでもあるから。

■ただ、いまの時代、1979年のように音楽を新しく更新させることはより困難になっていると思いませんか? 音楽のパワーが落ちていると感じたことはありますか?

アナ:昔と比べるのはあんま好きじゃないけど......いまでも新しいものは出てきていると思うわ。ただし、インターネットの影響は大きいわよね。選択肢があまりにも多すぎて、選ぶ気がおきない。それでパワーが落ちたというのはあると思うけどね。

■僕個人はむしろ"現在"のほうに興味があるのですが、なんだか多くの人は"過去"を向いているように思えるフシが多々あるのです。

アナ:そうねー。

ジーナ:わかるわかる。友だちの娘に「あなた何が好き?」って訊いて「レッド・ツェペリン」だもんね(笑)。

■ビートルズとかね?

アナ:ビートルズは偉大よ(笑)!

ジーナ:でも、あなたのように"現在"に夢中な人だっているわよ。

アナ:そうね、あなたが会ってないだけよ!

■ハハハハ。いないこともないんですけどね......。ちなみに新しい世代の音楽では何が好きですか?

アナ:やはりどうしても、15歳の音楽体験は特別なものなのよ。ボブ・ディランやヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ローリング・ストーンズを初めて聴いたときの衝撃というのは消えないもので、年齢を重ねていってもそれと同じような衝撃を受けることはないと思うの。

■アナはでも、チックス・オン・スピードのレーベルからソロ・アルバムを作っているじゃないですか? テクノは聴かない?

アナ:ひとつのアーティスト、ひとつのスタイルばかりを強烈に聴くことはもうないのよ。

■そうですか。わかりました。ありがとうございました。近い将来にリリースされるというおふたりのソロ作品を楽しみに待っています。

アナ:それでは15歳の少年にサインしよう(笑)。

■ぜひ!

......それから記念撮影までしてしまった......。

これは『EYESCREAM』の連載でも書いたことだが、ザ・レインコーツのデビュー・アルバムのアートワークは、いま思えば可愛らしいとも思えるかもしれないけれど、当時あれは『カット』や『Y』と並んで、レコード店のなかで強烈な異臭をはなっていたのである。パティ・スミスの『イースター』が古くさく感じてしまったし、手短に言えば彼女たちのアンチ・ロックのセンスは音楽の世界に明白な亀裂を与えた。音のほうも......とてもじゃないが、キュートだなんて思えなかった。破壊的で、混沌と調和が入り交じって、それでいて素晴らしい生命力を感じたものだった。

と同時に、写真で見る、いたって普段着の彼女たちは、ショービジネスの世界で女性がありのままの普通でいることが、どれだけ異様に見えるかを証明し、逆にショービジネスの世界の倒錯性を暴いてみせたのだった。レディ・ガガのような人が哀れなのは、本人はアートのもつもりでもあれは結局のところ、型にはまったショービジネスそのものでしかないからだ。ちなみにアートとは......ジョン・ライドンやマーク・E・スミスのような連中がとくに馬鹿に言葉である。

ザ・レインコーツは〈ラフ・トレード〉らしいバンドだった。ジェフ・トラヴィスが経営した〈ラフ・トレード〉は、"男の世界"だったレコード屋のカウンターのなかに女性を送り込み、ザ・スリッツ、デルタ5、エッセンシャル・ロジックなど女性アーティストを積極的に後押しした。

そして「50:50」契約も実現した。これは経費を除いた利益をレーベルとアーティスト側で半々に分配するというやり方だ。音楽業界の印税率を考えると、おそろしく破格の契約であるばかりか、弁護士の出る幕をなくし、わかりやすい平等思想を具現化したものだった。そうしたフェミニズムとコミュニティ意識のなかで、ディス・ヒートやレッド・クレイヨラとともにザ・レインコーツはいた。彼女たちのセカンド・アルバム『オディシェイプ』ではチャールズ・ヘイワード(ディス・ヒート)が叩き、ロバート・ワイアットとリチャード・ドゥダンスキー(PiL)も参加した。『オディシェイプ』はデビュー・アルバムとはまた違った方向性を持っている作品で、これもまたこの時代のクラシックの1枚である。

「大量破壊兵器(The Weapons Of Mass Destruction)」ではなく「数学破壊兵器(The Weapons Of Math Destruction)」というのが、バッファロー・ドーターにとって4年ぶり通算6枚目となるアルバムのタイトルである。なんとも含みのある言葉を冠したもので、これまでのバッファロー・ドーターを思えば今回の刺々しい政治性は、どうにも異質に思える。とにかくバッファロー・ドーターは帰ってきた。パンキッシュになって。

シュガー吉永、大野由美子、山本ムーグの3人によって1993年に誕生したこのバンドは、1996年にはビースティー・ボーイズの主宰する〈グランド・ロイヤル〉と契約を交わしている。そして、伝統的なロックのいかめしさに対するアンチ的なセンスとミニマルでダンサブルで独特のメロディ(ときに可愛いメロディ)を持つサウンドによって、コーネリアスや嶺川貴子、少年ナイフらとともにUSインディ・シーンにその名を刻んだ。カット・マスター・カット(ドクター・オクタゴンに参加していたDJ)やコーネリアスらによるリミックス・ヴァージョンでも知られる1998年の"Great Five Lakes"がバンドにとっての最初のピークだろう(というか......、セカンド・アルバム『ニュー・ロック』に収録されたこの曲が、僕が最初に好きになった曲なのです)。

クラウトロックとヒップホップの幸福な出会いとでも言えそうな"Great Five Lakes"を聴いていると、誰もいない広い草原へと瞬間的にテレポートされたような気分になる。とにかくそれは新鮮で、どこまでも心地よい。

Buffalo Daughter / The Weapons Of Math Destruction Buffalo Ranch AWDR/LR2 7月7日発売 ¥2,500(税込) |

『ザ・ウェポンズ・オブ・マス・ディストラクション』は、そうした陶酔を遠い過去においやるアルバムとも言える。実験精神旺盛なこのバンドはいま、世界を覆う暗い風――しつこいけど、10年前にレディオヘッドやゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラー!が描いたもの――を見つめている。その暗さをバネに、力強く前向きな音楽を創出した、それが今回の新作である。

危険を冒した冒険者の生還のように、バッファロー・ドーターはいま晴れ晴れとしている。バンドのトレードマークとも言えるリフは鋭く鳴り、ビートはパワフルに響いている。このバンドが素晴らしいのは、いまでも音楽には前進の余地があると考え、その困難さに挑戦している点にあるが、その実験をいちぶのマニアにしか通じないものではなく、よりポップに捉えているところにある。それがコーネリアスとの共通点であり、そして相違点はバッファロー・ドーターにはどうしても伝えたいメッセージが込められている――ということである。『ザ・ウェポンズ・オブ・マス・ディストラクション』はそういう意味で、広く聴かれるべき作品となった。

3次元世界は、5次元からの見えざる力によって動かされていると。だから、いまの世界が悪い方向にいっているのも、5次元からの力によるものじゃないかという結論が出たんですよ。

■最初からコンセプトがあってはじまったんですか?

大野:ぜんぜん。もうー、とにかく出したい。4年も空いてしまって、もう出さないと。「出したい」という強い気持ちからはじまりました。コンセプトも何もなく、とにかくアルバムを作るんだと。

■4年という月日はどんな意味がありましたか?

大野:ホントは2年前に作っていたはずなんですけど、契約していた〈V2〉がなくなったんですよ。

■そうでしたよね。

大野:そのゴタゴタで出せなかっただけで。

■本来だったら2年前に出てたんですね。

大野:出てましたね。

■内容的にも同じモノが?

大野:たぶん違うと思う(笑)。

■じゃあ、2年前に録音していた音源は今回入っているんですか?

大野:いや、だから制作に入る前にレーベルがなくなっちゃったら。

■青写真もない?

大野:ない。そろそろ作ろうかっていうときになくなったから。

■4年のブランクはバンドにとって気になりましたか?

大野:気にはならなかったけど、レーベルを探すっていうのが大変だった。そのストレスはあった。

■音楽的な方向性で迷ったということはなかったんですか?

大野:それはなかった。それよりも実務的なことというか、いままではマネージャーがいて、バンドの3人がいて、それで話していたことが、今回は3人で話して、それをディストリビューターに伝えて条件を詰めていっていって......そっちのほうが大変だった。

吉永:この4年も、ライヴはコンスタントにやっていたし、フェスにも出ていたし、ただとにかく、アルバムを出す地盤となるレーベルを探すということに奔走したというか、これはものすごいエネルギーがいることなんですよね。私たちにとってはすごいエネルギーがいることだった。はっきり言って面倒くさいんですよ。

■まあ、それはそうですよね。

吉永:そういうのはあったんですけど、まあ、最終的にはもうレーベルを探すのを止めてしまって、自分たちでレーベルをはじめて、「バウンディみたいなディストリビューションを持っているところでやるのがいいね」と決まったのが......半年前とか?

■そのときはもう音はできていたんですか?

吉永:いやもう、自分たちのなかでは時間切れというか、「待っていても仕方がないから、とにかく音を作っちゃおうよ」、「最終的には自分たちで出すことができるんだし、どうにかなるよ」と。それで作りはじめたんです。

[[SplitPage]]だから、今回はラップでもやっちゃおうかなと。ただし、ラップをやるには言いたいことが明確にないと意味がないじゃないですか。言いたいことがしっかりあって、力強い音楽になっていないと意味がないから

山本ムーグ (photo by Yano Betty) |

■言いたいことがいっぱい詰まったアルバムだと思ったんです。いままでのなかでもっともメッセージ性の高い作品なんじゃないかと思うんですけど、そのあたりはどうですか?

大野:メッセージ・バンドではないんだけど、いままでの作品とくらべたら強く意志が出ていると思う。こういう時代、はっきりさせたほうがいいかなと。

■で、資料に書いてある物理学の話なんですが、どういう経緯で、数字や物理をテーマにしようということになったんですか?

大野・吉永:(ムーグ山本を指さす)

■はははは、ここでムーグさんの登場なんですね(笑)。

山本:先にコンセプトがあったわけじゃないんです。フリーハンドで絵を描くようにはじまっているから。ある程度の数、曲ができあがって、イメージがはっきりしない素材もたくさんあって、そのときにね......。その前からなんとなく「物理がいいね」という話はあったんですよ。シュガーなんかも物理とか言い出していて、それで3人で調べだしたというか。そしたらリサ・ランドールさんという女性の物理学者の話があって。

■どういう方なんですか?

山本:アインシュタイン以来の発見をするかもしれないという40代の女性で、新しい物理学によって「世のなかこういうことになっているんじゃないか」という仮説を立てている方なんですね。彼女自身もチャーミングな人で、とても好感を覚えたんですけど、僕のなかでローリー・アンダーソンと似ているというか(笑)。ティナ・ウェイマス、ローリー・アンダーソン、リサ・ランドールという並びでね。

一同:ハハハハ。

山本:すごくスマートで、ロックな感覚を持っているというか。

■リサさんが言っている物理学の新説はどういう内容なんですか?

山本:アインシュタインが相対性理論を打ち出したときに解明できなかったことがあったんです。地球の重力は本当だったらもっと強いはずだったという話なんですけど。しかし現実のそれは弱くなっている。じゃあ、なぜそう弱くなってしまったのかと。それをアインシュタインは解明できてなかったんです。

■本当だったらもっと強いはずだったと。

山本:そうなんです。他の力にくらべて相対的に弱いんです。

吉永:力というのは4種類あって、そのなかのひとつが重力なんだけど、他の3つにくらべて重力は桁違いに力が弱いんですって。たとえばクリップがあって、磁石を近づけるとピッと上の磁石にくっついてしまう。磁石ごときに負けてしまうなんて、それは重力が弱いことの証だと。そう言われると「なるほど、たしかに」と。

大野:アインシュタインもそこを解明しようとしたんだけど、解明できているようで実は矛盾があるという、いままでも「アインシュタインのここがおかしい」といろんな指摘があったんだって。

吉永:そこにリサ・ランドールさんが切り込んだのが"extra dimensions"っていう考え方で。

山本:5次元というのをいったん仮定して、力というのは5次元から3次元におよんでいると。3次元のことを考えても解明できないことが、5次元という仮説をたてることで解明できた。その仮説をいま立証しようとしているらしいんですけど、その話が面白かったんですよ。要するに、リサ・ランドールさんは僕らに新しい感覚を与えてくれる人で、新しいミュージシャンみたいに思えたんです。雰囲気も良かったし。

■「物理という絶対的にパワーに対するアート宣言」というキャッチとどういう風に結びつくんですか?

山本:3次元世界は、5次元からの見えざる力によって動かされていると。だから、いまの世界が悪い方向にいっているのも、5次元からの力によるものじゃないかという結論が出たんですよ。

■はははは。それ、どういう解釈ですか(笑)。

吉永:勝手な解釈。

山本:でもそういう風に解釈したほうがすっきりするじゃないですか(笑)。個人的な思い入れや神秘主義に逃げるよりは。いったん物理学的には、とにかく3次元は5次元の影響を受けているということになったんですよ。

■普天間基地問題も5次元の影響ですか?

吉永:そうですよ。悪いことはぜんぶそっから来ている(笑)。

山本:そう、あくまでそういう解釈なんですよ。だからといって、悪くなっていることをそのまま終末論的には嘆いても仕方がないし、現実的にはそこは要所要所で戦っていかなくてはならないというか、そこはもう、物理学ではなく、もうロック思想になるわけです。

■なるほど。ちょうど今日はここに取材に来る前に鳩山が辞任しいて、「まあ、結局こんなもんか」と思ったんですけど、民主党もあれだけ期待を背負っておきながら、ホントに「まあ、結局こんなもんか」って感じですよね。みんなすごく期待していたでしょ。

大野:なんでこう簡単に辞めてしまうのかとは思いましたね。

吉永:結局さ、政治ってパワーゲームだもんね。私も最初は、鳩山さんを応援していた。

■最初はいろいろ革命的なこと言ってましたからね。

吉永:掲げていることは面白かったし、自民党は違うという意味で面白かったんだけど、民主党もだいぶ問題がありそうだなと思っていて、「やっぱりね」という感じでそこが露呈したよね。鳩山さんもがんばれば良かったんだよ。だけど、がんばれない事情があったんだろうね。なんかさ、「がんばったんだけど、ダメでした」みたいな、言い訳がましいじゃない。「あんた奥さん宇宙人なんだから、そこをタテにがんばればよかったのよ」と思うね。

■はははは、そうかも(笑)。

吉永:私はそこにいちばんがっかりした。やっぱさ、首相なんだからさ。

大野:最初は顔つきも良かったし、「いまキテマス!」って感じがあったんだけど、最後のほうもう、声も小さくなってしまって。ダメかなっていう雰囲気はもうだいぶ前からありましたよね。

■だから、そういう意味では、バッファロー・ドーターの新しいアルバムは実にタイムリーに出てしまうというか。

吉永:はははは。

■ホントにそうでしょ。

吉永:ちょうど参院選のタイミングぐらいかな(笑)。

[[SplitPage]]自作自演の歌は、あの人、昔からやっているんだけど、「次は私の自作自演、マンハッタンの自殺未遂常習犯の歌を歌います」、で、みんな「ワー!」とか(笑)。それがすっごい歌なのね。もう、譜割りが尋常じゃない。

シュガー吉永 (photo by Yano Betty) |

■ホントでも、久しぶりにバッファロー・ドーターの過去のアルバムを聴き返してみたんですが、今回のアルバムはすごくソリッドな音というか、カンがパンクをやっているみたいな音だと思ったんですね。ところが資料を読むと、ムーグさんが「ヒップホップをやりたかった」と書いてある。

大野・吉永:ハハハハ。そこ必ず突っ込まれるね(笑)。

山本:なんでそんなこと言ったのか......(笑)、アルバムを作るときに、いままでとは違うことをやりたいというのがあるんです。その前の『ユーフォリカ』(2006年)では僕が歌ったんで、次はラップかなと。そういう風に攻めていきたいというか、アグレッシヴな姿勢をですね......(笑)。

Buffalo Daughter / Euphorica |

■『ユーフォリカ』は"歌"なんですか?

山本:"歌"というか、それまでターンテーブルでやっていたことを声でやるという。だから、今回はラップでもやっちゃおうかなと。ただし、ラップをやるには言いたいことが明確にないと意味がないじゃないですか。言いたいことがしっかりあって、力強い音楽になっていないと意味がないから。

■ああ、たしかに"Rock'n'roll Anthem"や"The Battle Field In My Head"みたいな曲はラップと言えばラップなのか......。

山本:メロディを聴かせるよりも、そういうことだと思いますよ。

■なるほど。制作中に勇気づけられた音楽があったら教えてください。

大野:勇気づけられたというか、「私もやりたい」と思ったのが、ソニック・ユース。「ギターを弾きたい」と思った。

■ああ、昨年の『ジ・イターナル』でしたっけ。

大野:あんな風には弾けないけどね(笑)。でも、弾きたいと思った。

山本:僕は......ここ何年もDJ見てないんですけど、リッチー・ホウティンだけは見ているんですよ。見てますか?

■いや、ぜんぜん見てない。

山本:見たほうがいいですよ。リッチー・ホウティンは、先端の物理学を理解している気がしますね。そのうえでやっている気がします。ずば抜けて共感を覚えていますね。

■どこがですか?

山本:YouTubeに"We (All) Search"という曲のPVがあがっているんですけど、それを見たときに「あ、この人もう感覚的に次の流れつかんでいる」って思ったんですよね。重力みたいなものをすごく感じられたし......、あの人、スタジオに籠もって電子音楽作ってますけど、友だちをスタジオに入れて楽しそうにやってますけど、そのいっぽうで世界中まわっていて、そのライフスタイルをふくめて、すごく正しいと思う。

■シュガーさんは?

吉永:影響を受けたというか、「きた!」と思ったのは、草間彌生さんが自作自演の歌というの見たときで。

■それは濃いっすね。

吉永:自作自演の歌は、あの人、昔からやっているんだけど、実際、譜面にもなっているんだけど、それを見たんだけど。「次は私の自作自演、マンハッタンの自殺未遂常習犯の歌を歌います」、で、みんな「ワー!」とか(笑)。それがすっごい歌なのね。もう、譜割りが尋常じゃない。歌詞に対する譜割り、メロディもリズムそうだけど、とにかく尋常じゃない。ものすごいパワーがある。「これは何だろう?」というね。すごく影響受けたかな。

■へー。

吉永:要は、もうカタチじゃないし、普通に考えられる譜割りじゃなくて、すべてに逸脱している。でも、パワーだけはすごい(笑)。

■なるほどねー。いまの話、すごくよくわかったというか、ソニック・ユース、リッチー・ホウティン、で、草間彌生。

山本:完璧ですよね。

■見事に『ザ・ウェポンズ・オブ・マス・ディストラクション』を語ってますね(笑)。

山本:素晴らしい。

[[SplitPage]]大手レコード会社が息切れしているなか、インディーズががんばっているわけでしょ。一時は「これで食ってけるのかな」と思っていたけど、意外とみんなしっかりやっている。

大野由美子 (photo by Yano Betty) |

■あのー、90年代にくらべてゼロ年代の10年間の音楽シーンにはどんな印象を持っていますか? 僕はバッファロー・ドーターといえば、新宿リキッドルームでコーネリアスと対バンしているのを見たり、あるいは日比谷野音でフィッシュマンズと対バンしているのを見ています。いわゆる"90年代組"と括られてもいいと思うんですね。でも、ゼロ年代は"90年的"なシーンはどんどん小さくなってしまったと。もちろんゆらゆら帝国はいたけれど、たしかに、この10年J-POPはより支配的になって、洋楽は売れなくなったという現実があったと思うし、そのあたり、どういう風に思っていますか?

大野:J-POPを聴いているわけじゃないから......それがいま中心になっているのは認めるけど。まあ、でもいろんな音楽があって良いと思うから、そっちはでそっちでこっちはこっちで良いんじゃないかな。

■両方あればいいんだけど、"こっち"のほうが弱体化したのがゼロ年代じゃないかという意見もあるわけです。90年代は"こっち"が多かったじゃないですか。

大野:でも、意外とそんなに変わらないと思うよ、数自体は。

吉永:90年代は小室の時代だったから、まあ、J-POPの時代といえばJ-POPの時代じゃない。変わってないじゃないの。J-POPを気にしているわけじゃないし、よくわからないけど......。ただ、洋楽は聴かれなくなったとは思う。映画でも字幕がイヤだから吹き替えで見たりとか、そういう意味では時代が変わったなと思う。映画も音楽も、多くの人が外ではなく、国内に向いていると思う。あと......、バンドの形態をとったJ-POPが増えたよね。バンドやってるんだけど、明らかにコーネリアスやゆらゆら帝国とは違う、J-POP的なバンドが目に付くようになった。やたらバンド多いでしょ。

■そうなんですよね。

吉永:でもね、かたやインディーズでも、それなりの動員と売り上げを持っているバンドもいるでしょ。さらに言うなら、最近はインストのバンドも多い。こないだ〈残響レコード〉のイヴェントに出たんだけど、やっぱ中心にいるのがインストのバンドで変則リズムをいっぱい使うんですよ。ザゼンボーイズみたいな。ザゼンはまあ、歌があるけどね。

■そういう意味では、ゼロ年代で大きく変わったとは思わない?

吉永:シーンは変わってきているけどね。ただ、小室がチャットモンチーに代わっただけで、少なくとも小室がいなくなっただけでも、私はまあ、いいかなと。小室よりはいいやと思うけど。

■エグザイルとか嫌じゃない(笑)?

大野:エグザイルねー。

吉永:いや、でも、小室はきついよ。

大野:小室はまだ日本のポップスになってるけど、R&B系は向こうのコピーじゃない。

吉永:いや、小室だってさ......。

■はははは。

吉永:まあ、ふだん気にしてないからよくわからないけど(笑)。ただ、外の世界を見なくなったというのは感じますね。バンド名もなんかさ、横文字じゃないじゃん。私、あの風潮もあんま好きじゃないからさ。

■まあ、ゆらゆら帝国もいますけどね(笑)。解散しちゃったけど。とにかく、音楽の世界があんま良い方向にいってないという感覚はないんですね?

吉永:思ってない。大手レコード会社が息切れしているなか、インディーズががんばっているわけでしょ。一時は「これで食ってけるのかな」と思っていたけど、意外とみんなしっかりやっている。あと、オーディエンスと直に繋がるようなシステムもできているし、大手プロモーターが仕切るのではない、手作りフェスも増えているし。

■そういう意味では、むしろ良くなっていることもあると言えるのかもね。

吉永:音楽を好きな人が減っているわけじゃないと思えるかな。逆に音楽を生で聴きたいと思っている人も増えてきているしさ。たしかに売り上げ的には昔に比べたら落ちているのかもしれないけど、活況としているんじゃないかな。ホントに聴きたい人、やりたい人が、積極的にやっているというか、昔はシステムのなかに入ってやらなければならなかったことが、いまはやりたいと思ったときにできる、発信したいと思ったときに発信できる。だから......健全化しているんじゃないかなと思っていて。

■ザゼンボーイズだってインディーズだしね。

吉永:そうだよね。

山本:たぶん......2000年から2010年にかけて音楽業界の状況は悪くなってきていたんだけど、「まあ、まだ大丈夫だろう」と、沈んでいく船にみんな乗っていたわけですよ。それって自民党みたいなもので、沈むときにあっという間に沈んでしまう。それで民主党とか新党とか出てきて新しいことやる。で、失敗する人もいるんだけど、少なくとも新党を立ち上げようとしている人たちはなんか元気がある。「じゃあ、なんか新しいやり方を提案しよう」というかね。光明を見出している人たちもいるわけです。まあ、たとえばそれはDOMMUNEや『エレキング』だって、何か新しいやり方を提案しているわけであって、資金力はなくてもアイデアがあればいろんなことはできる。で、それをやってる人は、とりあえずは元気ですよね。お金が潤沢にあるかどうかは別にしてね(笑)。

■まあ、そうかもしれないですね。ちなみにバッファロー・ドーターというバンドはカウンター・カルチャーを信じているバンドだと思っていいんですね(笑)?

一同:ハハハハ。

山本:音楽のシーンは、なんだかんだまだ新しいことをやろうとしている人や実験的なことをやろうとしている人が他のジャンルにくらべていっぱいいるなとは思いますね。だから、やってて良かったなと思うんですよね。

■なるほど。

吉永:「新しいことができるから楽しみだねー」という部分もあるんだよね。うちらはだから、ぜんぜん悲観的になってない。

■バッファロー・ドーターといえば、まあ、90年代らしくボアダムスやコーネリアスとともに海を渡ったバンドのひとつですけど。

吉永:海外とのライセンスもこれから自分たちでやろうと思ってて。海外はもうダウンロード主流になっているから、まあ、それをどうプロモートするかは別にして自分たちでやっていくにはより発展した土壌があるでしょ。

■そうした前向きなエネルギーは今回のアルバムからヒシヒシと感じましたよ。ムーグさんが言ったように、「力強い」作品だと思いました。

大野:作っていながら思ったのは、1曲1曲が濃いなと(笑)。

■1曲の長さが、以前にくらべて短いですよね。

大野:そう。

■そこはロックンロールのマナーに戻ろうとしたんですか?

吉永:たぶん、いまダンス・ミュージックの流れじゃないんですよね。『シャイキック』(2003年)の頃は完全にダンス・ミュージックの流れだったから、「3分じゃ短すぎるよ」と思っていたけど、いまは10分やるよりは3分で簡潔に物事を言いたい。

■ニューウェイヴ/ポスト・パンク・リヴァイヴァルみたいな時代のモードは関係してますか? この10年であの時代のささくれ立った感覚がまた音楽の最前線に戻ってきたじゃないですか。

山本:ある意味では周期的なものですよね。ニューウェイヴの前だって、ザ・フーやストーンズみたいなものがって、それがプログレみたいなものに展開しがら産業も肥大化して、それでパンクでいっかいスパッと切った。そういう流れってつねにありますよね。だから、ちょっと前にはやっぱ、神秘的な音楽やプログレっぽい音楽がたくさんあったし、音楽産業もやっぱ巨大化していたし、それがある程度までいくとまた元に戻るというか、ささくれ立ったものが欲しくなるというか。それはもう......ポスト・パンクみたいな短いことではなく、輪廻のような(笑)。

大野・吉永:ハハハハ。

Buffalo Daughter / Captain Vapour Athletes |

山本:バッファロー・ドーターというか、僕としてはファースト・アルバム、『キャプテン・ヴェイパー・アスリーツ』(1996年)の頃の気持ちに戻ったというか。

吉永:そうだね、『キャプテン・ヴェイパー~』を作っていた頃の実験精神に近いね。いま時代は過渡期だし、逆にいろんなことができるわけだし。

■しかし......、そうは言っても、行き詰まりを感じたことはないんですか?

山本:すごくそれ訊かれるんですよね。「いままで行き詰まりを感じたことはないんですか?」って。それは絶対に訊いている人が行き詰まっているんじゃないかと思うんですけど(笑)。

■まったくそうですね(笑)。

山本:僕はすごく行き詰まるんです(笑)。考え込むとぜんぜんダメで、ネガティヴになって、どうしようもなくなってしまうんですね。何もできなくなるんです。でも、このふたりは行き詰まらないんですね(笑)。考える暇なくやってしまうんですよね。動くと止まらないんです。で、とにかく締め切りを決めるわけです。そうすると、そのときまでにやるしかない。だから、もういちいちネガティヴになる暇なく、がむしゃらにやるわけです。そうすると、何か生まれてくるんですよね。今回のアルバムは本当にそうだった。

[[SplitPage]]「"アシッド・トラックス"の影響を受けたロック・バンドってそういないかも」と思ってね。「"アシッド・トラックス"は私たちのなかで重要なんだよなー」と思ってね。

■しつこいようですけど、クラウトロックを参照にしたとかないんですか?

山本:もう、それは染みついちゃってるよね。

■コーネリアスは、欧米での評価が一様に「カンみたい」だとか「クラウトロック的な」とか......、なんですよ。

山本:コーネリアスは東京っぽいよね。日本ぽいというよりも東京。東京だから生まれた。ああいう風にいっぱい聴いて作るというスタイルは、やっぱ東京だから生まれたんだと思いますよ。ただ、小山田君はもう、ああいう風に情報をいっぱい詰め込んだやり方にはもう飽きていると思うけど。それもまた東京っぽいと思うんです。カンってどこですか?

■ケルンですね。

山本:ケルンか......。やっぱ住んでいる場所と音楽はすごく関係ありますね。最近はよくそう思います。ボアダムスが西から出てきたのもわかるし。

吉永:あれは東京からは生まれない。

■バッファロー・ドーターは東京ですよね?

山本:このふたりは東京ですね。

■コーネリアス的なところもあると思うんですけど、バッファロー・ドーターのほうがパンキッシュかなと思うんですよね。

大野:コーネリアスは優秀なスタッフに囲まれているけど、アイデアを練るのは小山田くんひとりでしょ。私たちは3人だから。怠けていても違うアイデアが出てくるし、お互いに助け合える関係になっている。

吉永:3人だと、みんながみんな自分をぜんぶ出したらまとまらないでしょ。だから「あ、これ必要ないかな」って、いろいろ個人個人のなかで削ぎ落としていかなければならない。だからシンプルになるんですよ。

■では、最後にアルバムのなかでそれぞれの推薦曲を1曲だけ選んでください。

大野:人によるな~。

■このアルバムに興味を示すであろう音楽リスナーに対して。

吉永:それはやっぱ曲順だから。だから最初の(Gravity )曲じゃないの。

■でも、最初の曲は印象違うじゃないですか。

吉永:そうかな。

■歌っているし。

大野:歌っている曲は他にもあるけど。

吉永:いや、私は今回は初心に帰ろうと思ったの。「バッファロー・ドーターってどういうバンドだっけかな?」というところを思い返してみたの。パブリック・イメージもふくめ、「他のバンドとどこが違うんだろう?」って。そのときに、"アシッド・トラックス"が好きで、〈グランド・ロイヤル〉の初期の音源が好きで、さらにシルヴァー・アップルズ好きで、という最初の3つの影響を思い出したのね。「"アシッド・トラックス"の影響を受けたロック・バンドってそういないかも」と思ってね。「"アシッド・トラックス"は私たちのなかで重要なんだよなー」と思ってね。

■いまでも?

吉永:いまでも。だからTB303はいまも使っている。だからアルバムの1曲目は303の音が入っている"Gravity"にしたんだよね。それがそう伝わっているかどうは別にして、私たちの気持ちとしてはそうだった。

■"アシッド・トラックス"の何がそんなに衝撃だったんでしょうね。

山本:303は、大阪でライヴをやったときにたまたま寄った古びた楽器屋で超安値で買ったんですね。

■それはすごくラッキーだよ!

山本:まさにデトロイトの人たちのように、見捨てられた状態だったものを買ったわけです。それも良かったし、実際、すごく革命的な機材だし、パンクだし。

■ですよね。なるほど、とにかくシュガーさんの1曲は"グラヴィティ"というわけですね。

大野:私はじゃあ、5曲目、"A11 A10ne "にしようかな。

吉永:8曲目(Five Thousand Years For D.E.A.T.H. )はどうですか?

大野:8ね(笑)。それ、新しい展開だよね。

山本:8,けっこう好きだよ。

■僕は2(All Power To The Imagination)と3(Two Two)が好きだけど、2と3はいまでの路線を踏襲している曲だよね。

吉永:8はいちばん新しいね。演歌だねこれは(笑)。

山本:演歌なんだ(笑)。

■曲のタイトルはどういう意味なんですか?

吉永:"50億年後の死"。50億年後に太陽系が滅亡するというね。

■まあ、演歌というよりもエレジーですね。

吉永:あ、それいいね。これからエレジーと呼ぼう。

山本:そうだね、エレジー。

| 7月29日(木) | 新代田FEVER / 東京 |

|---|---|

| 8月1日(日) | FUJI ROCK FESTIVAL'10 / 新潟県・苗場スキー場 |

| 8月3日(火) | 渋谷CLUB QUATTRO / 東京 |

| 8月13日(金) | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2010 / 北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ |

| 11月15日(月) | LIQUIDROOM / 東京 |

|---|---|

| 11月16日(火) | 心斎橋 クラブクアトロ |

| 11月17日(水) | 名古屋 クラブクアトロ |

| info. SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/index.php https://www.buffalodaughter.com/ |

1 |

2 |

||

|---|---|---|---|

3 |

4 |

||

5 |

6 |

||

7 |

8 |

||

9 |

10 |

アンカーソングはロンドン在住の日本人青年である。彼は音楽をやるために渡英し、働きながら活動を続けている。彼の音楽はインストゥルメンタルのエレクトロニック・ミュージックだが、実は、すでに数年前から日本では若いリスナーから幅広く支持されている(過去のミニ・アルバムはともに1万枚近くのセールスがある)。これは、アンカーソングがロンドンから送ってくれた便りである。

ロンドン、それは世界中のありとあらゆる人種が共存する街で、週末のOxford Streetの様相は、まさに「メルティング・ポット」そのもの。その中には、世界の音楽シーンの中心地であるこの街で成功することを夢見て、海外からやって来た人びとも少なくありません。まさにそんな外国人のひとりである自分が、この街でミュージシャンとして生きる日常について、綴ってみたいと思います。

まずは簡単に自己紹介をさせて頂きます。

僕はAnchorsong(アンカーソング)という名前で、ロンドンを中心に音楽活動をしています。2004年に東京で活動をスタートさせ、3年後の2007年10月に、ここロンドンに引っ越してきました。現在はこの街のクラブやライブハウスを中心に、ジャンルを問わずさまざまなパーティーで演奏しています。ロンドンでは、ライヴハウスとクラブのあいだにあまり隔たりがないのですが、ここでは敢えて、前者を中心に活動するロック/ ポップス系と、DJを中心としたクラブシーンに分けて、書いてみたいと思います。

アンカーソングのライヴ風景

まずロック/ポップス系のシーンでは、やはりオルタナティヴ/インディー系が人気です。東ロンドンに店を構える〈Rough Trade Records〉に足を運べば、スタッフによって厳選された世界中のアーティ ストによる作品の数々が、有名無名を問わず、所狭しと並べられています。なかでも現在とりわけ注目を集めているのは、いまやトレンドの発信地として認識されつつある、NYはブルックリン出身のバンドです。MGMT、Vampire Weekend、Grizzly Bear、それにAnimal Collective等々、メジャーで成功しているバンドのみならず、Bear In Heaven、 The Hundred In The Hands、Pains of Being Pure At Heartなど、現地でまさに人気に火が点こうとしているバンドまで幅広く取り扱っていて、流行に敏感な音楽ファンで店内は常に賑わっています。個人的には、〈XL Records〉傘下の〈Young Turks〉から新作を発売したばかりのHoly Fuck、また彼らと同じくカナダ出身のBorn Ruffiansというバンドに注目しています。

クラブ/ダンスミュージック系のリスナーがよく足 を運ぶのは、Central Londonにある〈Phonica Records〉です。テクノ、ハウス、エレクトロ、どれをとってもまさにダンスミュージックの本場であるロンドンならではの洗練されたセレクトで、現場でプレイするDJたちにとっても欠かせないレコード屋となっています。なかでもやはり、いまもっとも勢いがあるのはDubstepのシーンで、SkreamやBengaはもちろんのこと、Burialを擁する〈Hyperdub〉を主催するKode 9、Scuba、Ikonika、Joy

Orbison等々、ユニークな才能が次から次へと登場して、シーンに更なる活気を与えています。

個人的に注目しているのは、「Vacuum EP」のリリースで一躍脚光を浴びたFloating Points、デトロイトの新星Kyle Hall、そしてAaron Jeromeの変名プロジェクトであるSBTRKTなどです。

レコード業界も不況の煽りを受けているというのは紛れもない事実のようですが、クラブやライヴハウスといった現場では、その事実を感じさせないほどに、連日大いに賑わっています。

先日は〈Heaven〉にて開催された、Holy Fuckのライブに足を運んできました。ロンドンではクラブとライブハウスのあいだにあまり大きな隔たりがないというのは先に述べましたが、今回のイヴェントはまさにその事実を体現するかのような内容で、先述のSBTRKTがサポートとして出演していました。レーベルメイトであるという点を除けば、両者のあいだにはさほど共通点がないようにも思われますが、集まったHoly Fuckのファンたちはラップトップを使用したSBTRKTのパフォーマンスにもしっかり反応してい て、ロンドンのオーディエンスの懐の広さを、あらためて感じさせてくれました。生演奏とエレクトロニクスをユニークなバランスで組み合わせたHoly Fuckのパフォーマンスはとてもパワフルかつ新鮮で、満員御礼となった会場は大いに盛り上がっていました。

過去もいまも変わらず、音楽ファンにとってロンドンは本当に刺激的な街で、僕自身、シーンを外から見ているだけでなく、その一部になりたいという希望を胸に、この街にやってきました。

とくに頼れそうなアテがあるわけでもなかった僕は、渡英したばかりの頃はブッキングを見つけるのに苦労した時期も、少なからずありました。当時は駆け出しのバンドらに混じって、街の小さなパブでよくライヴをしていました。ロンドンには小さなパブが星の数ほどあって、そのなかには簡易なステージを設置しているところがたくさんあるため、それだけアーティストにとって演奏する場が多いということでもあります。

また日本とは違い、出演する上でバンドにノルマがかせられることはまずなく、それは若者たちが気楽に音楽をはじめるのを促す要因にもなっていると思います。

ロンドンではアーティストのブッキングやマネージメントが、アンダーグランドにまでしっかりと行き渡っていて、どんな小さなパブであってもエージェントやプロモーターを通して出演するというのが一般的です。

現在、僕はSOUNDCRASHというプロモーターにマネージメントを担当してもらっています。彼らは〈KOKO〉や〈Cargo〉といったロンドンのクラブを中心に、〈Ninja Tune〉や〈WARP Records〉のアーティストを軸にした、数多くのコンサートやイヴェントをオーガナイズしていて、僕はこれまでに、DJ Krush, Jaga Jazzist,Hexstatic, DJ Vadimなどのアーティストのサポートを務めてきました。つい先日には、収容人数3,000人を誇るロンドン市内でも最大規模の会場のひとつ、〈The Roundhouse〉にて、〈Ninja Tune〉から新作を発売したばかりのBonoboのサポートを務めさせてもらいました。

会場となったザ・ラウンドハウス

ロンドンのオーディエンスはとても素直で、いいと思ったときにはとても熱のこもったレスポンスを見せてくれますが、逆に退屈したときには、たとえそれがヘッドライナーのパフォーマンスであっても、冷ややかな反応を見せます。とくに今回の僕のようなサポートアクトの場合は、オーディエンスの多くが事前に予備知識を持たずに来ているため、彼らを楽しませることができるかどうかは、まさにその日のパフォーマンス次第と言えます。

そういう意味でもソールドアウトになった今回の公演は、これまででもっともやり甲斐のあるショーのひとつになりました。開演直後は様子を伺っていたオーディエンスが、どんどん盛り上がっていくのが手に取るように見え、最初は5割程度しか埋まっていなかったフロアも、演奏を終える頃には超満員になっていて、3,000人のオーディエンスから大きな拍手と歓声を頂きました。こういうシチュエーションは、本当にいいパフォーマンスが披露できたときにだけ経験できることなので、僕にとって非常に忘れ難い夜になりました。

そして満を持して登場したBonoboは、集まったお客さんをさらに盛り上げる、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれました。今回はストリングスやホーンセクションを交えた、総勢12名によるフルバンド編成での公演で、マルチインストゥルメンタリストであるBonoboことSimon Green本人はベースを中心に演奏しつつ、バンドを見事にまとめあげていました。

また今回の公演にはFlying Lotusの"Tea Leaf Dancers"のシンガーとしても知られるAndreya Trianaが全面的に参加していて、新世代の歌姫として大きな支持を得つつある彼女が、その抜群の存在感を誇る歌声で、オーディエンスを大いに湧かせていました。終演後、いつまでも鳴り止まない歓声と拍手を前に、ステージ上のSimonはとても嬉しそうな表情を浮かべていました。SOUDCRASHのクルーも「これまでにオーガナイズしたコンサートのなかでも最高のもののひとつになった」と、大いに満足している様子でした。

白熱したステージを展開するボノボ

ロンドンに来て約2年半、シーンの刺激を毎日のように肌で感じられるこの街での生活は、本当に魅力的だと思います。非常に競争率が高い業界であることは事実ですが、実力のあるアーティストが評価され、そしてのし上がっていくという古き良き体制が、この街のアンダーグランドシーンには、いまもしっかりと根付いています。

最近、日本では海外に出たがる若者が少なくなったという話を時折耳にしますが、僕の知る限りでは、そういうった刺激を求めてこの街にやってきている日本のアーティストはたくさんいて、それぞれがさまざまな形で、その個性を表現しています。この記事を読んでくれた方が、この街で音楽をするということに少しでも興味を抱いてくれたのであれば、この上なく幸いです。

■アンカーソングのサード・シングル「The Lost & Found EP」は〈Lastrum〉より発売中。また、アンカーソングは7月29日、ele-king@DOMMUNEに出演決定!

僕があれこれ批評する立場にいないことはよくわかっているけれど、20年近く前から同じようにレーベルをやったり日本の電子音楽を発掘して世界に発信しようとしてきたかつての仲間には、やはり頑張ってほしいからいつも少し辛口になるし、老兵の意地というかネット・レーベルなんかには真似できないような作り込んだプロダクションやあっと驚くような作品を聴かせてほしいと思ってしまう。最近UMAと名前を変えたらしい(?)〈サードイアー〉は、去年初音ミクでYMOのカヴァーをやったアルバムがかなりヒットしたんだけど、正直「もうどうやってもYMOの呪縛からは離れられないのかな」と感じてしまった。ほら、その前にもセニュール・ココナッツの『Yellow Fever』というヒットもあったし。まぁどっちもいい作品だったとは思うけど......。そして、そのセニョール・ココナッツのなかのひとでもある、アトム・ハートが、普段は神経内科医として活躍されてるという日本人マサキ・サカモトと組んだのがこちらのアルバムである。古いリスナーなら「アンビエントオタク」ことテツ・イノウエとかつてよく組んでいたアトム・ハートのことを思い出すかもしれないが、今回やっているのは、あの頃のアンビエントやエレクトロニカとも違って、なんというかエキスポ的な電子音楽博覧会だ。アトムでいうとHAT以降の細野さんとのつながりだったり、さらにはテイトウワとか、まりんの系譜にもつながるような神経質で繊細でキッチュで、でもポップという路線。YMOが大衆を惹きつけた大きな要素であり、遺伝子的に後の世代にも受け継がれてるあの感じをすごく持っている。

サカモト氏のソロ作はしっかり聴いてないのでこれまでの作風を十分把握してるわけではないが、ノリノリでコスプレ風の写真に収まっているふたりを見ると、間違いなくレトロ・フューチャー的な志向はどちらか一方が仕切ったものではなく合作の方向性として自然に出てきたものなのではないかと想像できる(大元のコンセプトはアトム側から提示があったとサカモトがインタヴューで話している)。そしてそこで掘り起こされたのは、組曲風の意匠をまとった、カラフルな宴のごとき歴代電子音楽大全であり、冒頭ではノンスタンダード時代の細野さん的な東洋エレクトロOTTビートが幕を上げ、コシミハル嬢がかつてとなにも変わらないキュートな声で電子音との共演を聴かせ、トレヴァー・ホーン的なオケヒットがうなりを上げたかと思うと、フロア向けトラックのように重いキックが鳴ったり、さらには「サブライムだから」と言わんばかりにレイ・ハラカミのごときシンセが耳をとらえるのである。ジャケに描かれてる道の向こうの光は、誰が見てもわかるとおり『未知との遭遇』へのオマージュで、あのUFOとの交信に使われた曲のフレーズをモチーフにしたパートも後半には出てくるし、異星人交響曲と名付けられたアルバム全体が、「異星人は8本脚でもないし、地球を侵略しにやって来るわけでもない」という時代の変化とともに提示された科学・未来・未知への無根拠な信頼や明るい展望に彩られたあの頃への思いが詰まっている。

ドイツ人のアトム・ハートがチリに移住してチリのペースで生活しながらこうやってまったく南米的でもなんでもない、むしろ東京的な電子音響に手を染めているのは、我々としては感慨深い。まぁ彼もセニョール・ココナッツやアシトン(アシッドなレゲトン)とか、南米に住んでいることを体現した音楽もやっているのでこれは、サイド・プロジェクトならではの上質な洒落というとらえ方もできるだろう。ただ、本職はドクターというサカモト氏が加わることで得られたはずの、商業的成功から解放された位置にいる音楽家ならではのプラスαの創造性というのがあまり見えてこないのが残念だ。ハラカミ的トーンをスパイス的に、なかばジョークとして入れるというのも、ここまで作り込んだ作品でなら「ニヤッとさせられる」という感想でもいいと思う。もし、少し前にUstreamでおこなわれたハラカミ氏のライヴを聴かなかったら、自分もそんな風に思ったかも。これまでの作風を一旦リセットするような、ときに猛々しくアヴァンギャルドな響きをまとった尖った音にビックリしつつ、中盤からじょじょにハラカミ節が聴こえてきて、あぁこの人はすごいと、その神々しいまでの電子音の波に打たれながら思ったのだ。普段はあんなに飄々としてるハラカミ氏だけど、あのライヴは回線を通してでもその並々ならぬ気迫が伝わってきたし、だからこそ、〈サブライム〉が、サカモト氏が、こういうアプローチをするのはどうなんだろうと、いまいちど考えてもよかったのんじゃないか。大人の遊びとしては充分すぎる楽しいアルバムだけど、音楽でどうやって食っていくか、いや職業としての音楽家でなくてもいいのではないか、というような議論が頻出するようになった現在だからこそ。

こんばんわ、あなたのダンスフロアはいま平均年齢いくつでしょう? 日本で最初のスクウィーのパーティは17歳の高校2年生によって開かれました......。

E-JimaさんとShitaraba君 E-JimaさんとShitaraba君 |

日曜日の午後3時過ぎ、早稲田大学正門近くにある〈音楽喫茶茶箱〉では北欧で生まれたダンスビートが鳴り響いている。DJの後ろのスクリーンには、20年前のプレイステーションのゲームの映像が映し出されている。飯島直樹(E-Jima)さんが「彼がシタラバ君だよ」と教えてくれる。シタラバ君は......ゲームのコントローラーを操作していた。その姿は、DJというよりもゲームに熱中する高校生そのものである。

スクウィーは、フィンランドとスウェーデンから広まったロービットでファンキーなエレクトロ・サウンドだ。スウェーデンのクールDJダスト(ダニエル・サヴィオ)がヴィンテージ・シンセの機能からこの「スクウィー」なる名前を引用したと言われている。よく喩えられるように、それは「〈リフレックス〉がサイケな鼠のカートゥーンのサウンドトラックとしてGファンクをやったような音」である。7インチ・シングルを中心としたこのスカンジナビアの新しいダンス・サウンドは、イギリスの〈プラネット・ミュー〉や〈ランプ〉といったレーベルを通じていまでは音楽ファンのあいだですっかり有名になった。

シタラバ君は今年の3月から〈20禁〉というパーティをオーガナイズしている。「若い人の出るパーティはやりたかったのですが、クラブに行けない僕にはDJの友だちもいなくて......。でも、USTでDJとかやってたら自然に似た感じの若い知り合いができてきたので、じゃあもうパーティやるか! と」

彼がDJをはじめたのは中学2年生のときだった。最初はテクノやハウスをミックスしながらUSTREAMで流していた。ヴューワーはいてもひとりだったというが、僕のようにUSTREAMを今年に入って初めて知った人間からするとその話は衝撃的でさえある。

彼がスクウィーにハマったのは〈ジェット・セット〉の09年の総括のページで試聴してからだった。ダブステップ......、いや、この世代的に言うならダブステは、彼がクラブ・ミュージックに興味を抱いた ときにすでにそれはあったジャンルである。ダブステに関しては、〈ハイパーダブ〉を拠点にインターナショナルに活動するクオーター330(Quata 330)の影響が大きかった、とシタラバ君は言う。

ハードなDJプレイで盛り上げるmadmaid ハードなDJプレイで盛り上げるmadmaid |

4時半をまわると、ステージには16歳のマッドメイド(madmaid)がハードなジャングルをプレイする。彼は激しい身振りで、フロアを煽っている。ハードなレイヴ・サウンド、そしてガバへ......。話題のネット・レーベル〈マルチネ〉からリリースしているマッドメイドは、日曜日の昼に代々木公園で開かれていたレイヴを契機にダンス・ミュージックを知ったらしい。エネルギッシュなDJを終えた彼は喉が渇いたのだろう、カウンターでコーラを注文した。

5時を過ぎた頃には狭いフロアは良い感じで埋まっていた。20人以上が集まっている。下北のレコード屋〈ゼロ〉のオーナー、飯島さんがまずはヘヴィーなダブをスピンする。最新のダブ、スクウィー、ダブステを惜しみなくかけてくれる。ちなみにこの日出演したDJで、ヴァイナルをターンテーブルに載せていたのは飯島さんだけだった......。

Quarta 330のライヴがはじまると熱気はピークに Quarta 330のライヴがはじまると熱気はピークに |

クオーター330のライヴがはじまると、彼をぐるりと囲むように人が集まる。その2日前にフライング・ロータスと共演したばかりの330は、DJクラッシュも愛用している古いヴェスタックスのミキサーを使いながら、とてもリラックスした感じで、彼なりに咀嚼したユニークなスクウィーを披露する。このライヴによって、フロアの盛り上がりは最高潮に達した。

「同級生は呼ばないの?」とシタラバ君に訊くと「呼んでない」と答えた。フロアにはカラブニク(Kalavnik)やゴンブト(Gonbuto)といった、あの三田格が惜しみない賛辞を送る三毛猫ホームレス周辺のDJやトラックメイカーが遊びに来ていた。このあたりはみんな、USTREAMやtwitterによって知り合ったそうである。実際、この世代にネットは欠かせないのだろう。その日集まった子たちのほとんどがノートパソコンを持ち、そして驚くべきことに......何人かはフロアで携帯を見ながら踊っている。もっともこれは彼らに限らない。最近のクラブのフロアでよく見られる風景である。しかしいったいどこで何と繋がろうとしているのだろうか......。あるいは、僕のようなタイプの人間がただ時代に遅れているだけなのだろうか......。ある人が「ジョーカーはもう古い」というネットでの書き込みを見たと言った。「古いたって、あんた、まだアルバムも出てないんだぜ......」、と率直に思う。そもそもその書き込みの「古い/新しい」とはいかなる基準なのだろう。彼は音楽に何を求めているのだろう......。この手の情報オタクは20年前のテクノの時代にもたくさんいたし、現代に顕著な傾向だとは思わない。

それでも......、ネットを身近に使えるこの世代が、自分たちで生の現場を持ちはじめているというのは興味深い事実である。

「自分の世代ってのもよくわからないんですよね」、とシタラバ君は言う。「まわりには年下の音楽家から20代や30代、レコード屋の店長、ましてや野田さんくらいの世代の方ともこうして繋がってるわけですし、いまはネットにたくさん情報があふれているので、情報だけでの体験ながらも僕が生まれる前に流れていた音楽やその時代背景もレコードやCD、mp3と一緒に認識していますし、そんな感じで僕にきっと世代のあいだの認識ってものが薄いんだと思います」

「若いという実感はあるのですが......」、シタラバ君は続ける。「学校での自分とクラブでの自分はまったく別のものとして動いているので、そっちはそっちでこっちはこっちみたいなそんな感じで......」

「彼らは素晴らしいですよ」、今回、このパーティを僕に最初に教えてくれた20代半ばのDJ、アボ・カズヒロ君はやや興奮しながら言う。「近い将来、僕も彼らと一緒に何かできればと思っているんです。そしていつか、高橋透さんをゲストに招いてみたいんです!」

はははは、それはたしかに楽しいかもしれない。もしそんなことが実現するときが来たら、この国のダンス・カルチャーには新しい未来が待っていることだろう。

Skweee teenage riot!!! Skweee teenage riot!!! |

が、まあ、それはさておき、僕が昔、もうずいぶんと昔の話だが......、渡辺健吾や佐藤大、弘石雅和らと初めてテクノのパーティを開いたとき、ある業界人がフロアを見て「ガキばっかじゃん」と言った。ガキばっかで充分だと思った。実際の話、そのガキばっかなところがさらに広がって、テクノは日本で爆発したのである。それに......、自慢じゃないが、石野卓球の15歳のライヴを観ているし、田中フミヤの19歳のDJも聴いている。若くして逝ったカガミ君も18歳でデビューしている。ムードマンもケンセイも、あるいはジェフ・ミルズやデリック・メイも高校生のときにDJをはじめている。音楽的冒険は10代にはじまる。

"彼ら"のダンスフロアもいつ爆発するかわかったものじゃない。

なお、シタラバ君のDJミックスは、ブラジルのサイト「tranquera.org」で聴ける。