以下に掲載する記事は、2021年7月に刊行された別冊エレキング『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの世界』に掲載の、〈ラフ・トレード〉の創始者、ジェフ・トラヴィスと共同経営者ジャネット・リー(『フラワーズ・オブ・ロマンス』のジャケットで有名)、ふたりへのインタヴューです。現在のUKインディ・ロック・シーンに何が起きているのか、UKインディに起点を作った人物たちがそれをどう見ているのか、じつに興味深い内容なのでシェアしたい思い、ウェブで公開することにしました。

〈ラフトレード〉については日本でも多くの音楽ファンがその名前と、だいたいの輪郭はわかっていると思う。しかしながらこのレーベルが、マルクス主義とフェミニズムを学んだ人物によって経営されていた話はあまり知られていない。このあたりの事情については、ele-king booksから刊行されたジェン・ペリー(ピッチフォークの編集者)が書いた『ザ・レインコーツ』に詳述されている。ま、とにかく、彼=ジェフ・トラヴィスには彼が望んでいる未来がありました。彼の志はおおよそ正しかったのですが、未来とは予想外の結果でもあります。さてさて、彼がポートベローに小さなレコ屋を開いてから45年、“UKインディ・ロック”はどこに向かってるのでしょうか。どうぞお楽しみください。

2021年はスリーフォード・モッズの素晴らしい『スペア・リブ』からはじまった。

by Alasdair McLellan

数多くのエキサイティングなバンドがいま浮上してきている、間違いなくそう思う。ただ、今回の違いと言えばおそらく、いま出てきている若いバンドの多くは本当に素晴らしいプレイヤーたちだ、ということでしょうね。テクニック面でとても秀でている。

■ここ数年、日本から見て、UKのロック・シーンから活気が生まれているように感じます。スリーフォード・モッズのような年配もいますが、とくに若い世代から個性のあるバンドが何組も出てきて、このコロナ禍においてパワフルな作品を出しているように見えます。おふたりは70年代からずっとUKのロック・シーンの当事者であるわけですけど、いまぼくが言ったように、現在UKのロック・シーンは特別な状態にあると思いますか?

ジャネット・リー(JL):ええ、数多くのエキサイティングなバンドがいま浮上してきている、間違いなくそう思う。ただ、今回の違いと言えばおそらく、いま出てきている若いバンドの多くは本当に素晴らしいプレイヤーたちだ、ということでしょうね。テクニック面でとても秀でている。若いバンドはたまに、数曲プレイできるようになり、髪型とルックスをかっこよくキメたらツアーに出てしまい、成長するのはそこから……ということもあるわけだけど(苦笑)、いま飛び出してきているバンドの多くは、テクニックの面ですでにとても優れていると思う。しかも彼らの多くはカレッジあるいは音楽校、たとえばブリット・スクールやギルドホール・カレッジ(ギルドホール音楽演劇学校)等に通った経験もあるから、ツアーに出る前に楽器演奏をしっかり学んでいる、という。いま起きていることの違いのひとつはそこだと、わたしは思う。

■ジェフはいかがでしょう? ジャネットの意見に賛成でしょうか?

ジェフ・トラヴィス(GT):ああ、賛成。(苦笑)だから、わたしたちはいつだって意見が一致するんだ!

JL:(笑)

GT:興味深いと思うのは我々が十代だった頃はいまのような音楽学校はなかったことでね。ブリティッシュ・ミュージック・シーンはある意味アート学校で生まれたようなものだ。実際に学生だった者だけではなく、アート校周辺に集まった連中も音楽をやっていた。それに、ピート・タウンゼントのように実際にアート学校に通った人びともいた。

けれどもいまや、さまざまな音楽学校がそれに代わったわけだ。かつ、70年代には職がなければ失業手当の申し込みができ、政府からわずかのお金が給付された。飲食費に充てるのではなく家賃のためにね。

ところが現在では、政府給付を受けるのははるかにむずかしくなっている。それに大学やカレッジといったアカデミックな道を望まない、あるいは義務教育以上に進学したくないキッズで、それでも音楽を本当に愛しているとか、何かをクリエイトするのが大好きという者たちは、先ほどジャネットが名前を挙げたような新たなタイプの音楽校に向かうわけだね。

リヴァプールや南ロンドンをはじめ各地にそういった学校があり、彼らはそこに3年通ったり、専門校他の違ったタイプのカレッジに通い、音楽を学べる。実際、それが大きなサポートになっている。ミュージシャン同士がそうした学校で出会い、バンドを結成し、プロジェクトをやったり。たとえば、ミカ(・リーヴィ)の通った、キャンバーウェル(南ロンドン)にあるあの学校はなんだっけ? あるいは、ジョージア・エレリー(ブラック・カントリー・ニュー・ロード、およびジョックストラップ)が行ったのは……

JL:スレイド美術校? いや違う、ジョージア・エレリーが通ったのはギルドホール。

GT:ああ、ギルドホールか。ああいった面々は本当に才能あるミュージシャンであり、相当なカレッジに通ってね。

JL:でも、そればかりとは限らないし——

GT:たしかに、生まれつき才能のある者もいる。

JL:——ただ、彼らが基準を高く定めていく、と。

GT:ああ、レヴェルを上げる。違う世代ということだし、そこだね、70年代からの変化と言ったら。

JL:そう。

GT:思うに……それに70年代は、ある種60年代を引きずっていたとも言える。というわけで、カウンター・カルチャーの発想がいまよりももっと優勢だったのではないかな?

JL:(うなずいている)

GT:だから、若者はちゃんとした職に就こうとはしない、弁護士や医者になるつもりはない、といった調子で、親が子に望む生き方と逆の方向に向かったものだ。けれども、彼らはそういう考え方をしていないよね? いまのキッズは違う。

JL:ええ、それはない……。ということは、いまのキッズには反抗する対象があまりないということでしょうね、かつてのわたしたちと較べて(苦笑)。

GT:ああ。それにおそらく、まだ親と暮らしているだろうしね。

JL:でしょうね。

GT:なにせひとり暮らしをしようにも、家賃が高過ぎて無理だから。その違いは大きい。UKにおいて、音楽は歴史的に言っても、我々がいつだってかなり得意としてきたところでね。我々にいくらかでもある才能のうちのひとつだ。だからイングランドでは常に、新たな面白い音楽が生まれてくる。

もっとも、ムーヴメントというのは正直、定義しにくいものでね。我々はその面は大概、社会学者やそれらについて書く音楽ジャーナリストの手に委ねておく。我々はとにかく、いま音楽をやっている人びとのなかで我々がベストだと思う者たち、我々全員がエキサイトさせられる連中を見つけようとするだけだ。

とはいえ、うん、間違いなくひとつのムーヴメントがあるね。あの、歌うのではなくて、たとえばマーク・E・スミスやライフ・ウィズアウト・ビルディングスのスー(・トンプキンス)がやっていたような、歌詞を吐き捨てるごとくシャウトする一群の連中がいる。ドライ・クリーニングやヤード・アクト、スクイッド、ブラック・カントリー・ニュー・ロードといった連中、彼らがああいう風に「歌う」歌唱ではなく、「語る」調の歌唱をやっているのは興味深いことだ。

UKにおいて、音楽は歴史的に言っても、我々がいつだってかなり得意としてきたところでね。我々にいくらかでもある才能のうちのひとつだ。だからイングランドでは常に、新たな面白い音楽が生まれてくる。

■これら新たなバンドがどんどん出てきているのには、何か社会/文化的なファクターがあると思いますか? それとも、じつはずっとこの手のバンドは存在し活動していて、シーンもあり、それがいまたまたメディアに発見され、脚光を浴びているのでしょうか?

JL:新しいシーンはいつだって進行していると思う。常にね。そして、いつだってメディアがそれを取り上げ、命名するものだ、と。ただ、さっきも話したように、現在起きていること、おおまかに言えば南ロンドン&東ロンドン・シーンになるでしょうけど、それを他と区別している点は、新たなバンドのミュージシャンシップだと思っている。専門的な腕の良さ、彼らが技術的に非常に堪能であること、この新たな一群とこれまでとを画している違いはそこになるでしょうね。というのも、ほら、たとえばパンクの時代には、そこから離れていく動きがあったわけでしょう?

■たしかに。

JL:パンク以前は、人びとは技術的にとても達者だったし、(苦笑)ギターでえんえんとソロを弾いたり(苦笑)。そしてパンクが起こると、楽器が上手なのはまったくファッショナブルなことではなくなり、誰もそれをやりたがらないし、誰も聴きたがらなくなった。その側面は長い間失われていたけれども、こうしていま、人びとが再び音楽的な才能を高く評価する、そういうフェーズに入っているということだと思う。本当に、ちゃんと演奏ができる、という点をね。

GT:それもあるし、いま、ロンドンには非常に活況を呈しているジャズ・シーンもある。それは珍しいことでね。新世代の若い黒人のロンドン人たちが、ジャズを再び新しいものにするべく本当に努力を注ぎ込んでいる。それはずいぶん長い間目にしてこなかった動きだし、そこもまた、新しいバンドのいくつかのなかに入り込んでいる気がする。サキソフォンやホーン、ヴァイオリンなど、一般的なバンドでは耳にしないサウンドが聞こえるし、それも彼らにとってはノーマルな部分であって。そこはある意味興味深い。

■たしかにジャズも勢いがありますし、新世代バンドのなかにはやや70年代のプログレが聞こえるものがあるのは、興味深いです。

JL:ブラック・ミディでしょ(笑)?

GT:ああ。

■(笑)はい。なので、いまの世代は、パンクだ、プログレッシヴ・ロックだ、ヒッピー音楽だ、という風にジャンルを分け隔てて考えていない印象があります。影響の幅が非常に広いな、と。

GT:その通りだね。我々が本当に驚かされてきたのもそこで、たとえばブラック・ミディの3人と話すとする。で、彼らの音楽的知識、その幅、そして歴史的な理解は全ジャンルにわたるものであり、とにかく驚異的だね、本当に。わたし個人の体験から言っても、あの年齢で、あれだけさまざまな音楽や知名度の低いアーティストについて詳しい人びとに出会ったことはいままでなかった。ジャズ・ギタリスト、フォーク・ギタリスト、カントリー&ウェスタンのプレイヤー、ロカビリーのギター・プレイヤー等々。それはまあ、インターネットが人びとの音楽の聴き方の習慣を変え、あらゆるものへのアクセス路をもたらしたからに違いないだろうけれども。

JL:しかも、彼らは音楽学校に入るわけで。そこでも教育を受け、音楽史等について学ぶ。

GT:ああ、そうだね。にしても、彼らの音楽への造詣の深さ、あれにはただただ舌を巻くよ。

■若手のシェイムをはじめ、ゴート・ガール、ドライ・クリーニング、スクイッド、ブラック・ミディ、ワーキング・メンズ・クラブ、ヤード・アクト、ザ・クール・グリーンハウス、コーティング、ブラック・カントリー・ニュー・ロード、ビリー・ノーメイツ、スリーフォード・モッズやアイドルズなどなど……彼らをポスト・パンクと括ることに関してはどう思われますか?

ゴート・ガールの『On All Fours』もよく聴きました。

by Holly Whitaker

GT:ルイ・アームストロングはかつてこう言ったんだ、「音楽には良いものか、悪いものしか存在しない。わたしは良い類いの音楽をプレイする」とね。

JL:(笑)その通り。

■(笑)ええ。

GT:いやもちろん、わたしも理解しているんだよ。ジャーナリストは数多くの原稿を文字で埋め、何かについて書かなくてはならないわけだし、物事をジャンルへとさらに細かく分け、そこに名前をつけようとするのは理にかなっている。けれども、ミュージシャンのほとんどはそれらのカテゴリーのなかに入れられるのが正直好きではないし、とくにジャンルに関して言えば、これらのバンドたちは、別の世代がやったのと同じようにカテゴリーを認識してはいない。非常に多様でメルティング・ポットな影響の数々が存在しているからね。ポップをやることも恐れないし、かと思えば次はフォーク、今度はソウル・ミュージックをプレイする、という具合だ。たとえばブラック・ミディは今日、ホール&オーツのカヴァーをやってね。

■(笑)なんと!

GT:あれはまさか彼らから?と思わされた変化球だった(苦笑)。

JL:(笑)それに、彼らはブルース・スプリングスティーンの曲もカヴァーしたことがあって。あれにも――かなり驚かされたわね。でも、個人的に言えば、わたしはカテゴリーは別に気にしてはいない。とにかく、いいものか、そうではないか。何かしら胸を打つものか、あるいはそうではないか。それだけの話であって。わたしたちの心に響き感動させられるもの、わたしたちが惹き付けられるのはそれ。これまで、わたしたちが「あの新しいムーヴメントのなかから誰かと契約しなくてはらない」という風に考えたことは一度もなかったと思う。そうした考えは一切入り込まないし、とにかく本当に才能があるとわたしたちの見込んだ人びとと会ってみるし、その視点から物事を進めていくことにしているだけ。彼らをグループとして一緒にまとめているのは、新聞のほう(笑)。

■(苦笑)はい、我々の側ですよね。承知しています。

GT:(笑)。

[[SplitPage]]若い子たちはスリーフォード・モッズにあこがれていると思う。ちょっとしたヒーローだし、若い人たちの見方もそれだと思う。彼は自分の考えをはっきり外に向けて出しているし、しかも人生経験もちゃんとある人だから。

■多くの若いバンドが2018年あたりに登場していることで、ブレグジット以降のUKの社会/政治状況が間接的に影響を与えているという解釈がありますが、あなたがたはどう思われますか? 若者の多くは未来に不安を感じているでしょうし、とても不安定な状況なわけですが。

GT:そこは非常に大きい部分を占めていると思う。たとえばゴート・ガール、彼女たちの書くこと、プレイしている曲、何もかもがそうしたことによって形成されていると思うし、彼女たちは社会の崩壊や、現在の世界の状態を非常に強く意識している。というか実際彼らのほとんどは、いまどういうことになっているかについてかなり強い意識があると思う。これらのミュージシャンの多くが演奏している音楽は、必ずしもストレートにコマーシャルだとは言えない類いのものなわけで、そういうことをやるためには、実は本当にやりたい音楽を「自分たちはこう感じている」とプレイし、言いたいことを言うしかない。人がどう考えるだろうか?と気にするのはある種の検閲であり、忌まわしいことと言える。

だから、(商業的ではなく)やりたい音楽をやっているということは、彼らがはただ単に保守的に順応するのではなく、いわば自分たち自身の道を進んでいる、その現れだね。ただ、いまの時代において、成功という概念はとても混乱させられるもので。

JL:そうね。

GT:やっていることを気に入ってくれるオーディエンスを見つけること、それがサクセスなんだろうね。かつ、音楽をプレイすることで生計を立てられる、それが多くのミュージシャンの夢だよ、実際。彼らがまず到達しようとする第一着陸地点がそこだろう。

JL:ええ。それにわたしは、このCOVIDのロックダウンやもろもろの後で、かなり大きなクリエイティヴィティの爆発が起こるんじゃないかと期待している。人びとは集まってクリエイトすることができずにいたし、おそらく彼らも、音楽を作りクリエイティヴでいるために何か別の方法を思いつかなければならなかったでしょうから。で、「必要は発明の母」なわけで、きっとここから何かが出てくると思う。大きな、クリエイティヴな爆発が起きるでしょうね。

■シャバカ・ハッチングスの素晴らしい新作はロックダウン下で制作されたはずですし、おっしゃるように、今後UKからさらに多くの素晴らしい音楽が出てくるのを期待したいです。

JL:そうね。

■〈ラフ・トレード〉では、ゴート・ガール、ブラック・ミディ(そしてスリーフォード・モッズ)を今回の特集のなかでフィーチャーさせてもらっています。どちらの新作も大好きなので、個別に話を訊かせてください。まずはゴート・ガール。このバンドこそぼくには70年代末の〈ラフ・トレード〉的な感性を彷彿させるものがあるように思います。ザ・レインコーツのような、独自の雑食性があって、しかも女性を売りにしない女性バンドです。

GT&JL:うんうん。

■おふたりにとって、このバンドのどこが魅力ですか?

JL:彼女たちは……非常に音楽的だからだし、彼女たちの作っていた音楽をわたしたちが気に入ったのはもちろん、しかも彼女たちはとても意志の強い、興味深い、若い女性たちであって。彼女たちのような若い女性たち、強い心持ちがあり、自分たちが求めているのは何かをちゃんと知っている女性のグループと一緒に仕事できるというのは、わたしたちにとって非常に魅力的だった。というのも、ああいうグループは、決して多く存在しないから。

■ええ、残念ながら。

JL:そう。だから、これまで彼女たちと一緒に仕事してこられて、こちらも非常に嬉しいし満足感がある。

■ブラック・ミディはほとんどアート・ロックというか、なんでこんなバンドが現代に生まれたのか嬉しい驚きです。ブリット・スクールで結成されたのは知っていますが、だいたいダモ鈴木と共演していること自体が驚きです。彼らはいったい何者で、どんな影響があっていまのようなサウンドを作るにいたったのでしょう? 『Cavalcade』を聴いていると、エクスペリメンタルですが、XTCみたいなポップさもあるように思います。

JL:……(ジェフに向かって)この質問はあなたに譲る。

GT:(苦笑)えっ!

■(笑)説明するのが楽ではないかもしれませんが。

GT:むずかしいね、というのも彼らは本当に風変わりで、とても型破りだから。たとえばジョーディ(・グリープ)、ギタリストでメインのシンガーのひとりである彼だけれども、彼は相当にエキセントリックなキャラクターだ。非常に個性的な人物だし、ああいう人間には滅多にお目にかからない。で、そこは本当に彼の魅力のひとつでもある。

まあ……我々はほかとはちょっと違う人びとを、普段出くわさないような人びとを常に讃えてきたよね。いい意味で、とは言えないような、やや興味深い人びとを。だがジョーディはとても教養があり、知識も豊富で、しかも実に素晴らしいミュージシャンだ。それに彼はとてもいい形で、自分のやっていることの本質を理解している、というのかな。彼は楽しいことをやりたい、スリリングかつ楽しいものにしたいんだ。それは非常にいい考え方だ(笑)。

JL:たしかに。彼らのもっとも魅力的なところのひとつは、彼らには境界線が一切なさそうだ、ということで。とにかく彼らは、そのときそのときで自分たちの興味をそそることならなんだってやるし、自分たち自身を「我々はこういうバンドであり、やっているのはこういうこと」という風に見ていない。自分たちにとって興味深く、スリリングなものであれば音楽的にはなんだってやる。彼らは恐れを知らないわけ。

GT:しかも、それをやれるだけの能力も備えている。それは珍しいことだ(笑)。

JL:そう、そう。能力があり、恐れ知らず。彼らはほかの人間がどう考えるかあまり気にしていないし、自分たち自身を楽しませている。そこに、わたしたちは非常に魅力を感じる。

■なるほど。でも、レーベルとしては、そんな風になんでもありで形容・分類できないバンドな、逆にマーケティングしにくいのではないか? とも思いますが。

GT:新しく、前代未聞ななにか、というね。それはその通りだし、だからこそエキサイティングなのであって。

JL:でも、その意見はおっしゃる通りで、彼らをマーケティングするのはとてもむずかしかったかもしれない。ところが実際はどうかと言えば、これまでわたしたちがしっかり付き合ってきたなかでも、彼らはもっともマーケティングしやすいバンドでね。なぜなら彼らには自分たちで考えてきたアイデアがあるから。自分たちをどう提示するかについて、本当にいいアイデアを持っている。その意味でもやっぱり、「境界線がない」という。彼らがとてもいい案を思いついてきて、こちらはそれらのアイデアをサポートしてきた。だからこれまでの彼らのマーケティングは、楽しかったとしか言いようがない。そもそもアイデアがちゃんとあるから、かなり楽にやれる、という。

質問にあった、ザ・フォールやパブリック・イメージのようなバンドは現在でも出てこれるか? に対するわたしの回答は、絶対に出てこれるだろう、そう思う。

■今回我々が取り上げているような、ここ数年出て来たバンドのなかで、もっともいまの時代を言葉によって的確に表現できているバンドは何だと思いますか?

JL:それはもう、あなたが親であれば、彼らはあなたの子供であってみんな愛しいし、「この子」とひとつだけにスポットを当てるのはとてもむずかしい、というのがわたしの感覚であって(苦笑)。

■(笑)すみません。

JL:(笑)でもまあ、スリーフォード・モッズには山ほどある。いまの世界の状況とUKの状況について、彼らには言いたいことがいくらでもある。だから、ある面では、たぶん彼らでしょうね。一方で、ゴート・ガールは、女たちにとって本当に大事なことを言葉にして歌っている。先ほど言ったように、ブラック・ミディは境界線も恐れも知らなくてアメイジングで――だから、この一組、という話ではない。そうやって選ぶのはこれからもないでしょうね。

GT:ああ。それに、我々全員が惚れ込んでいる、キャロライン(Caroline)という新人バンドもいる。8ピースのグループなんだが。

■はい、知っています。

GT:うん。彼らのやっている音楽もわたしたちみんながとても、とても愛しているものだ。興味深いんだよ、あのバンドは共同し合い作業できる者たちによる一種の集団で、コミュナルな、恊働型でね。しかも8人と大規模なグループだから、その力学を見守るのも興味深い。それにこれらのグループはいずれも、もっとショウビズ的なロックンロールとしての価値も備えている。たとえばスリーフォード・モッズ、あるいはブラック・ミディの演奏を観に行くと、実際のイヴェントが、ショウとして、パフォーマンスとして、とにかくファンタスティックなんだ。それゆえに彼らのメッセージ、あるいは彼らの言わんとしていることに対して懐疑的になってしまうかもしれないが、とにかく素晴らしい一夜のエンタテインメントになってもいて。それもまた、彼らのやろうとしていることの一部なんだ。

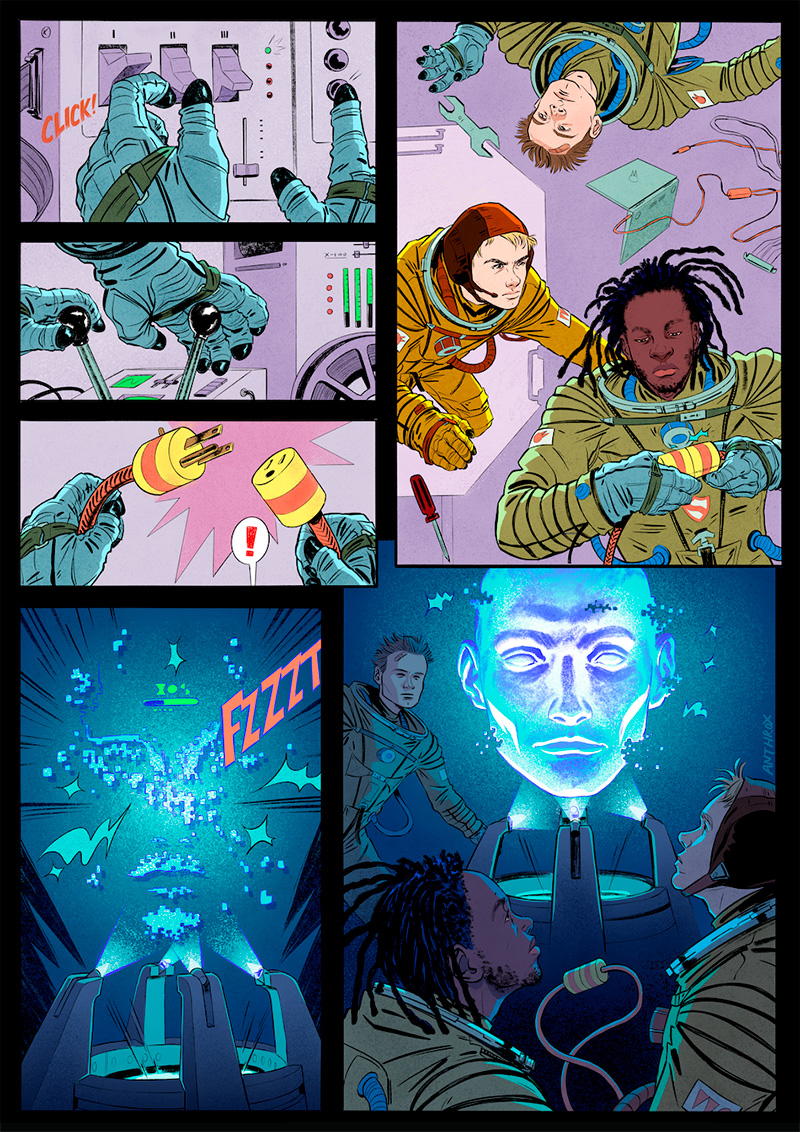

内省的だった2021年に、場違いな騒々しさをもたらしたブラック・ミディ。

■それではサウンドの面で、おふたりにとってもっとも斬新に感じるバンドはどれでしょうか?

GT:我々はいま、アイルランドのフォーク・ミュージックにとても入れ込んでいる。あの音楽は現在非常にいい状態にあるし、ランカム(Lankum)、リザ・オニール(Lisa O’neill)、 イェ・ヴァガボンズ(Ye Vagabonds)、ジョン・フランシス・フリン(John Francis Flynn)といった面々が大好きでね。新たな世代による伝統的なアイリッシュ・フォークの再解釈ぶり、あれはアイルランド音楽に久々に起きたもっともエキサイティングなことではないかと我々は思っている。実際、70年代初期以来のことだ。(※上記アクトはいずれも〈ラフ・トレード〉、もしくはジェフとジャネットが音楽ライターのティム・チッピングと始めたフォーク音楽を紹介するための傘下レーベル〈River Lea〉所属)

■なるほど。

GT:それだけではなく、文学界も興味深くなっている。労働者階級や少数派文化の背景を持つ作家の作品がもっと出版されるようになっていて、それは出版界ではかなり久々のことであり、本当にエキサイティングな展開だ。他のレーベル所属アクトのライヴはあまり観に行かなくてね(苦笑)……

JL:ミカ・リーヴィ(Mica Levi/ミカチュー名義で〈ラフ・トレード〉から2009年にアルバム・デビュー)は、〈ラフ・トレード〉外ね。彼女も以前〈ラフ・トレード〉所属だったけれども、いまは自分自身で活動している。わたしたちは彼女が本当に大好きで。

■同感です。最近はサントラ仕事を多くやってきましたよね。ものすごい才能の持ち主だと思います。

JL:ええ。彼女は本当にアメイジング。

■いまの若いロック・バンドは、Z世代やミレニアルに属している子たちも少なくないと思うのですが、昔のロック・バンドのようにまずドラッグ(大麻は除く)はやらないし、酒に溺れることもないですし――

GT&JL:(苦笑)。

■また、人種問題や環境問題、フェミニズムにも意識的だと人伝いに聞いています。おふたりから見てもそう思いますか? 70〜80年代のロックンロール・ピープルとは違う、と?

JL:間違いなくそう。わたしは確実に彼らから勉強させてもらっているから。彼らは食生活も健康的で、お酒も飲まないし、PC(政治的に正しい)でもあって(笑)。

■(笑)口の悪いスリーフォード・モッズは除いて。

JL:(笑)その通り。ただ、あなたの言う通りで、若い人たちのアプローチの仕方は本当に違う。だから、むしろわたしたちの方が彼らから学べると思う(苦笑)。彼らの方が、かつてのわたしたちよりももっと妥当なルートをたどっている——というか、いまですらわたしたちはその面はダメかもしれない(笑)。

GT:フフフッ!

■スリーフォード・モッズのようなバンドは、質問者のようなオヤジ世代にしたら堪らないバンドですが、UKの若い子たちはジェイソンのことをどう思っているのでしょうか? いまのバンドに彼らの影響はあると思いますか?

JL:若い子たちは彼にあこがれていると思う。彼はちょっとしたヒーローだし、若い人たちの見方もそれだと思う。彼は自分の考えをはっきり外に向けて出しているし、しかも人生経験もちゃんとある人だから。

■階級闘争と文化闘争の問題についてはどう思われますか? つまり、いまのUKの文化、音楽はもちろんテレビ/映画界等の担い手から労働者階級が昔にくらべて激減し、文化が富裕層に乗っ取られているという話です。PiLやザ・フォールのようなバンドは現代では出にくい状況にあるという。

GT&JL:フム……(考えている)

■ある意味、より複雑な状況のように思えます。たとえば先ほどおっしゃっていたように、いまバンドをやっている人びとにはカレッジやブリット・スクールに通った者もいて、親の学費負担もそれなりでしょうし。

GT:それは部分的には誤解だね。ブリット・スクールは実は学費を払わないで済む学校だから。

■ああ、そうなんですか!

GT:あれは有料校ではないはずだし、それ自体があの学校の意義であって。入校するためにオーディションを受けるとはいえ、学費は払わないでいい。金持ちの子供のための、彼らが世に出る前に教養を積む学校だ、と思われているけれども実はその逆。才能さえあれば誰でも入校できるし、労働者階級の面々もブリット・スクールに通っている(※通訳より:ブリット・スクールに通ったことのある有名なアクトであるエイミー・ワインハウスもアデルも労働者階級なので、これは当方の理解不足です)。そこは思い違いだし、ブリット・スクールの側ももっとPRをやってその点をはっきりさせるべきだな。とはいえ、ファット・ホワイト・ファミリーのようなバンドもいるわけで……(ジャネットに向かって)彼らはどんな連中なんだい? 労働者階級?

■(笑)。

JL:……(考えている)

GT:あれは、また別の系統だ。

JL:彼らは彼らだけの無比階級(笑)!

GT:そうだね、たしかに他にいない。彼らは違う感じだ。ただ、とりわけいまのロンドンのミュージシャンにとって、彼らは非常に影響力の大きいバンドでね。まあ、いろいろな人間が混じり合っていると思うし、労働者階級の面々にもいずれ、リッチな層と同じくらい、音楽界に入っていく可能性が訪れると思う。

JL:でもわたしは、いまは中流〜中流よりちょっと上の階級の人びとがバンドに多い、その意見は本当だと思う(笑)。それは本当にそうだと思うし。ただ、人生における何もかもがそうであるように、物事はさまざまなフェーズを潜っていくものであって。たとえば70年代には、お洒落で高そうな学校に通ったことがあってバンドをやっていると、あざ笑われることがかなり多かったと思う。

けれども、とにかくいまはもうそんなことはないし、もっと人びとが混ざり合っている。だから、そうした類いのタブーが消えたんだと思う。もっと混ぜこぜだし、いまはもっと、しっかり教育を受けた若者たちがバンド活動と音楽にのめり込んでいる、そういうものではないかと思うし、とにかく時代は変化している、ということなんでしょうね。ある意味、わたしたちは向上した、というか。

■なるほど。そうしたタブーは逆差別にもなりますしね。中流やそれ以上の階級の人間であっても、音楽作りが好きでバンドをやりたければやっていいわけで。

JL:でも、スリーフォード・モッズ、間違いなく彼らは、そうしたバックグラウンドからは出て来ていないし。それに、質問にあった、ザ・フォールやパブリック・イメージのようなバンドは現在でも出てこれるか? に対するわたしの回答は、絶対に出てこれるだろう、そう思う。仮にわたしたちが明日彼らのライヴを観に行き、素晴らしかったら、その場で契約しているでしょうし。要は才能があるかないか、それだけの話だと思う。

■1970年代末のポスト・パンク時代にはサッチャーという大きな敵がいましたが——

JL:(苦笑)ええ。

■いま現在のロック・バンドにとって当時のサッチャーに匹敵するものとは何だと思いますか?

GT:たぶん、内務大臣のプリティ・パテルは国でもっとも人気が低いんじゃない?

■なるほど。

GT:彼女は嫌悪の対象だ。けれども、現政府が若者たちの多くに対して発してきた嘘の山々、あれはとにかく過去に前例のないひどさという感じだ。いやおそらく、過去にも同じだけの嘘をつかれてきたんだろうが、かつては秘密のとばりにもっと隠されていたのが、いまやもっとあからさまになっている、ということなんだろうね。

で、先ほど君が言っていたように、いまの若者はもっと政治に関して意識的だし、この国でいま何が起きているかについてとても詳しい。気象変動をはじめとするさまざまな問題に対するアクションの欠如も知っているし、それを我々も過去数年起きてきた大規模なデモ行動の形で目にしてきたわけで。

■BLM運動など、いろいろありますね。

GT:そう。とはいえ、君の指摘は正しいよ、マーガレット・サッチャーがある意味、若者を団結させた存在だった、というのはね。「この政府はうんざりだ」と彼らも思ったわけで(苦笑)。

JL:でも、あの頃も保守政権だったし、いまも保守政権なわけで。

GT:そうだね。憂鬱にさせられるのは、この保守党政府がしばらく長く続きそうな点で。そこは最悪だ。

■政治・社会状況が困難であるほどアートは活発になると思うので、それを祈りましょう。でも、ということはボリス・ジョンソン首相はサッチャーほどの「敵」として見られてはいない?

GT:ああ、彼もそうだけれども、うん……

JL:……いまは、保守党全体がそういう感じで(苦笑)。

■何人ものサッチャーから成り立つ政党、と。

JL:そう。だから、単純に「このひとりを敵視する」という象徴的な存在はいない。

GT:でもミュージシャンにとっては、ボリス・ジョンソンはミュージシャンがヴィザ無しで欧州に渡り、ライヴをやり、現地でお金を自由に使うのを許可する協定をEUとの間で締結しそこねた、という事実があるわけで。まだ駆け出しのバンドが外に出て行ってプレイするのは不可能な話だし、ミュージシャンには深刻だ。若いバンドに限らず誰であれ、欧州で演奏するのが以前よりもっとずっとむずかしくなっている。現政府のアートに対する感謝の念の欠如、そこにはただただ、ショックを受けるばかりだ。

■それもありますが、まずはCOVID状況の克服が先決ですよね。それが起きればライヴ・セクターも回復するでしょう。音楽界にとってもまだまだ困難な時期は続きますが、〈ラフ・トレード〉の活況を祈っています。

GT&JL:ありがとう。

(初出:別冊エレキング『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの世界』2021年7月刊行)

(追記)

ついでながら、ぼく(野田)が気に入っているのは、ドライ・クリーニングとブラック・ミディ、次点でスクイッドです。2021年の洋楽シーンは良い作品が多かった、それはたしかでしょう。が、コロナ禍ということがあってだいたいが内省的だった。そんななか、ブラック・ミディから聞こえる場違いな騒々しさとスクイッドの“Narrator”には元気をいただきました。

というわけで、ブラック・ミディ、スクイッド、ブラック・カントリー・ニュー・ロードの最新インタヴュー掲載の紙エレキング「年間ベスト・アルバム号」、どうぞよろしくお願いします。(ロレイン・ジェイムズの本邦初インタヴューもありまっせ)