ジャム・シティことジャック・ラザムが帰ってきた。2015年の『Dream A Garden』から5年、ついに新たなアルバムが送り出される。タイトルは『Pillowland』、発売は来週11月13日で、今回は〈Night Slugs〉ではなく自身のレーベル〈Earthly〉からのリリースとなっている。

プレスリリースによれば、疑念と痛みと混乱と変化に満ちた自らの生活に向きあった結果、アンフェタミン漬けで甘~いポップの夢景色のなかに逃避した内容になっているらしい。ふむ。楽しみに来週を待とう。

Jam City

Jam City

Pillowland

Earthly

01. Pillowland (2:28)

02. Sweetjoy (2:50)

03. Cartwheel (3:38)

04. Actor (2:01)

05. They Eat The Young (2:30)

06. Baby Desert Nobody (1:32)

07. Climb Back Down (3:26)

08. Cruel Joke (4:50)

09. I Don't Wanna Dream About It Anymore (5:05)

10. Cherry (4:05)

Written & Produced by Jam City

Mixed by Liam Howe and Jam City

Mastered by Precise

All artwork by Jakob Haglof

All photography by Sylwia Wozniak

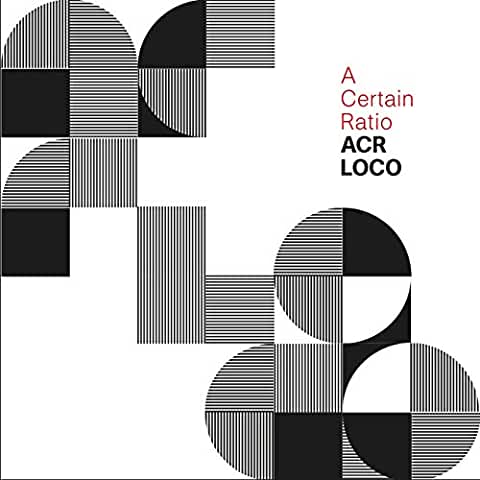

デニス・ジョンソンとACR。

デニス・ジョンソンとACR。