KILLahBEENのライヴを体験した事があるだろうか?

「理屈は誰にでも振り回せる

切れる刃物だからリアル重んじる」

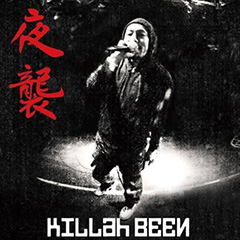

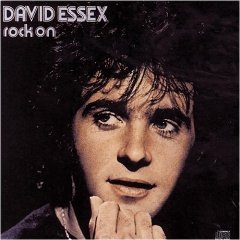

アルバム『夜襲』収録 "2014"

KILLahBEEN 夜襲 APOLLO REC |

バッチバチの言葉が舞う。ファースト・アルバム『公開』リリースの数年前に出会ったKILLahBEENは、アンダーグラウンドでは知らなければならない人物のひとりだった。初めて池袋bedで見たそのライヴはMCも含め、圧倒的以外の何ものでもなかった。

ONE-LAWやKING104、そして何よりもBLYYの導きによって出会ったKILLahBEENは、厳格でいて、人のことをしっかりと見るMCだった。徹底的な現場主義という言葉通り、20年近いキャリアのなかでリリースした作品は2枚のアルバムと客演作品。彼はライヴでその名前を知らしめて来た。

ファーストの『公開』から3年、約1年のライヴをやらない期間を経て、セカンド・アルバムとなる『夜襲』をリリース。この作品は、CLUBでのDJプレイやEATやGUINESSといったアーティストへのトラック提供やプロデュースを手掛け、2014年にEP「CIRKLE」をリリースしているNOZによるサポートがあって完成したとも聞いた。そんな事情もあって、取材にはNOZにも同席してもらった。

このインタヴューが鋭利な言葉と音の裏側への手がかりになれば嬉しく思う。

DISPECT

いまでも若い頃見たZEEBRAになりたい。初めて誰かになりたいと思わされ、衝撃的だったあの日のZEEBRAになりたいと思ってる。これまではフロアーと向き合ったライヴという音楽それだけだった。

■自己紹介をお願いします。

KILLahBEEN:KILLahBEENです。ラップを始めて20年です。ソロでは3年前にアルバム『公開』とその前にMIX CD『公開前』をリリース。昔にWAQWADOM ( KILLah BEEN / CASPER ACE / COBA 5000 / 本田Qによるグループ。2007年に出したアルバムはアンダーグラウンドクラッシックとヘッズ/アーティスト双方からの大きな支持を受けている。)でアルバムを1枚リリースしてます。

NOZ:NOZです。2014年の5月にEP 「CIRKLE"」 ( febbや仙人掌等が参加したEP。AKIYAHEADとDMJを迎えた“MICHI"は是非とも聴いて欲しい)をリリースしました。その前にEATの"THE EAT" ( EATは最近ではRYKEYのセカンド・アルバムやCENJUのファースト・アルバムに客演でも参加したNOZとは同郷の青森の怪人ラッパー )、GUINESSのアルバム『ME AND THE PAPES』の制作に関わってます。

■EATのアルバムも制作にも関わってるんですね

N:がっつりっていう形ではないですが、何だかんだで関わってますね。

■今回、NOZがKILLaHBEENのアルバムの制作面をサポートするっていうのはどういった経緯からですか?

K:俺はライヴばっかりじゃん。レコーディングに向けての姿勢とかマイクとの向き合い方とかイマイチわかってなくてさ。ライヴでフロアーしか相手にして来てないから。そこでひとり、楽曲制作の時にその辺示唆してくれる人が欲しくて。一度きりのライヴじゃなく、ずっとこの先残っていく楽曲を作る際、「今のバース良かったけど、ここをもうちょい」とか「もう一回」とか、そういう感じで指示出ししてもらったりでアルバムを完成させた。BIGGIEで言うところのPUFF DADDYみたいな感じの。

■監修的なプロデュースですね。それってどちらからオファーしたんですが?

K:元々NOZがビートをやりたいって言ってくれて、1曲作った時点で自分っぽくないからもう1曲やらせてくれって、それでアルバムには2曲入れてるんだけど。まあ、両方ともNOZらしくないビートなんだけど(笑)。2曲作ってるし、普段も音楽を聴き合う仲ってのもあって、やろうと。過去にもEATの作品のときにスタジオにお邪魔した際も、指示出しとかしてたのも知ってたから。録音に集中する為の環境を作ってもらってた感じだね。

■トラック提供が先でプロデュースする流れになったんですね。じゃあ今回いちばん最初に作った曲はやはり。

K:NOZとの曲だね。まず家でプリプロって感じで録って。俺のレコーディングの仕方なんだけど人によっては1曲1曲間隔開けながらスタジオ入って、一定の期間を持って録っていくみたいなのもあると思うんだけど、俺はまず全曲プリプロしてみてアルバム全体像ハッキリさせた上で、2日とか3日で全曲いっきに録っちゃう。ドーンって。自分はそのやり方でしか録音したことないし、それで間に合ってるから。

■アルバムの緊張感はそういう制作状況も影響してるんですね。前作はプロデューサー的な人はいたんですか?

K:前作では、レコーディングを手伝ってくれたエンジニアが意見するっていう場面はあったけど、プロデューサーってのはいなかったね。音のことだけじゃなく、音に向き合う姿勢というかそういう部分で共有し合える間柄では無かったんだよね。金に邪魔されてたカンジよ。

■録音をしてる状態だとあまり厳しい意見とかは言わない事が多いですよね。

K:言えないんだろね。そういったこともあり、今回は友人で、音楽を共有し合える仲、厳しくも意見を言えるNOZってなったんだろうね。JAY-Zが「音楽に嘘付く奴をスタジオに入れるな」って感じのことを言ってて。そういうこと。

■NOZの視点としてはどの様にKILLahBEENを捉えて作ったんですか?

N:根本的にはBEENさんが持ってくるトラックありきの制作のなかで意見を言うという感じですね。ファーストも聴いてるので、まったく新しいものを作り上げようというよりは、その延長線上のセカンドを作ろうと思いましたね。BEENさんの持ってきたもののなかから新しいBEENさんを作るというか。ラップの手法というか録音の仕方だったり、そういう部分について言わせてもらいましたね。自分の曲も含めて新しい事はやりたい。そういうのはあって、延長線上とは言ったんですが、BEENさんの内面も含めて新しいものを出したいと思って作りましたね。

■プロデューサー視点からのこの作品の聴きどころはどこになりますか?

N:まったりして聴くというよりは攻めてるというか。ヒップホップ全体もそういうものだと思うんですけど。普段の生活で攻めてるというか。そういう人に聴いて欲しいっていうのはありますね。何かわからないけど戦ってる人というか(笑)。

K:リスナーと共有できる話。レペゼンって言葉も曲で言ったりしてるけど。最近本質がわかってきて、レペゼンってものが。誰しもわかる話というか、怖い人でも優しい人でも、男でも女でも人として分かち合える普遍的な道理を代表してラップすることがレペゼン。

■地元だったりとか、そういった意味でのレペゼンとは違う?

K:まぁ地元にも反りが合わない奴とかいたりって考えてくと、それは絶対とは言えなくなるじゃない。レペゼンBROOKLYNとか言ってるのを真似するタイプじゃないし、俺は。レペゼンの本質は地域というよりコミュニティの中にあるし、何より人に有り。

■地元っていう考え方だと矛盾抱えてますもんね。

K:うん。俺は生まれは東京、育ちは福岡で、NOZは青森じゃん。だけど、同じ街の知らない奴をレペゼンする前に隣に居る奴とのことをレペゼンする。そしたらもう地元=レペゼンって概念はそこですでに崩れているワケよ。そういった事実をこのアルバムの中にあちこち忍ばせてあるのね。リリックで"いざという時夢のデカさがものを言うからいつでもガムシャラ"って言ってるけど、夢をデカく持ってるといちいちヘコたれないし、愚痴も出ない、困難すらも夢の通り道だとすればヨシヨシって思えてくる。夢のサイズがデカいことで、レペゼンというものやHIP HOPってものをより大きく捉える事が出来ている。

■その"夢"っていう具体的に言える範囲でありますか?

K:ZEEBRAになる(笑)。これねぇ、どっかの楽屋で言ったら 「まだ誰かになりたいわけ?」って言われたんだけどさ。でもいまでも若い頃見たZEEBRAになりたい。初めて誰かになりたいと思わされ、衝撃的だったあの日のZEEBRAになりたいと思ってる。これまではフロアと向き合ったライヴという音楽それだけだった。でも、作品をリリースする度に、携わってくれる人も増えて、ひとりじゃないって思えたことで必然とやりたいことのスケールも大きくなっている。

N:BEENさんもそうですけど、ビートメーカーというよりはプロデュースする形で関わる作品、仕事を増やして行きたいですね。いまは、形になってはいないすけど、水面下でいろいろと仕込んでますね。

K:NOZは人の見えないところでやってる。遊ぼうって連絡しても「今日は1日ビート作る気分で過ごしてるから無理です!」って言われることもよくある。この先もデカくありたいからその為にお互い長い目での運び方を知ってるんだろうね。前はライヴで派手に一期一会だったけど。今は一年間通して集中した生活をして、一年後に報われる瞬間をステージで迎えられるような。その為の我慢はもはや苦じゃなくなってるね。

[[SplitPage]]「お前がピンチなときこそ男を上げるチャンスなんだ」って。お金や地位といったものより、人種や性別などすら超えた根っこの部分。精神論なのかもしれないが、そういうものって息も長いし、いつの世にも存在しているものだから。

KILLahBEEN 夜襲 APOLLO REC |

■以前に比べればだいぶライヴの本数は減ったと思うんですが、そのことはやはり影響してますか? MONSTER BOX ( 池袋のBEDで毎月第二金曜日に行われているアンダーグラウンドを代表するMC / DJによるイベント。今までのレギュラーを並べてみればどんなイベントか分かるので調べて欲しい)のレギュラーをやめたのが。

K:9ヶ月前かな。

■ビートだったり今回のアルバムのプランはその前からあったと思うんですけど、実際レコーディングという意味での制作期間はライヴはやってないんですよね?

K:そうだね。たまたまなんだけど、月いちレギュラーでライヴやっててそれなりに責任感も出て来て。いままで人のイベント枠内でのレギュラー出演ってやったことがなくて。作品出してなかったけど、何時もゲスト・ライヴって枠内ばかりでここまで来たから。人のイベントのレギュラー出演するのって、実はMONSTER BOXが初めてだったんだよね。結局、途中で必要以上の責任を感じ出したりして、結果やめたんだけど。とくに制作に関しては……意識してないかな。

■ライヴをやってるかやってないかはあまり影響してない?

K:影響はあると思う。俺さ、分かんない事は自分の友人や先輩、後輩とかに相談するわけよ。そうしたらファーストはやりたいようにやれと。やりたい放題作った。ただセカンドはどうしよう?って時、ペンは走ってるんだけど、まだ見ぬリスナーを想い制作に入れるようになったから、ライヴ感という事に関してはファーストよりかは感じにくいかもね。もっと、ガッチリ曲というかクラブ以外の場所でも聴ける音楽を意識してセカンドは出来た。

■NOZの方ではどういうイメージでこのアルバム『夜襲』を捉えている?

N:曲にもよりますけど、水泳選手とかスタートする直前までイヤホンで聴いてるじゃないですか、そういうシュチュエーションですかね。一例ではありますけど。

K:ここ一番。そうだね。今回はいままで以上に身を削いだことから生まれた言葉を紡いで歌にしたから。自分が聞いても勇気が沸く音楽。ファーストから一貫して、ヒップホップは自分にとって勇気が湧く音楽なんだ。

■そういうイメージで頭に浮かぶアーティストっていますか?

K:GZAとRAEKWONだね。このふたりのリリックはとくに勇気が湧く。「お前がピンチなときこそ男を上げるチャンスなんだ」って。お金や地位といったものより、人種や性別などすら超えた根っこの部分。精神論なのかもしれないが、そういうものって息も長いし、いつの世にも存在しているものだから。

■そういうのって言葉にすると野暮になったり、しつこくなったりすることもあると思うんですよ。KILLahBEENのラップはしつこく聴こえない。

K:言葉って強制力が強いからクラッちゃうんだよね。視野が狭くなってしまいがち。だから自分はボカすではないけど、完全にこれとは言い切らないような表現を目指している。

■この間のPV ( DISPECT )もラップしてる映像でっていうイメージでしたけど、ラップしてるイメージなんですよね。KILLahBEENのラップは。

K:昔仲間に言われてさ、「俺等は音楽のなかで生きてき過ぎた」って。でも、いまは「生活のなかから生まれてくる音楽」をやっていきたいんだ。そのあたりりがリリックに表れてる。あえて作品として作っていないというか。結局街のなかに転がってる話の延長にあるものというか。

■スッとやってるイメージがありますね。

K:スッとしたラップを聴いたソイツのなかで熱くなったりすることはあっても、俺の熱さを全開で表現したからといってソイツの中で同等の熱さが芽生えるかというとそれは違うと思うんだ。

■音楽はライヴでも音源でも外に出せば、最終的には聴く方に委ねられてると思うんです。

K:俺もリスナーに委ねている。だけど、発した言葉に責任はあって、だからこっちで最終決定したいっていう思いはいつもあるんだ。聴く側に強制する様な形じゃなくても伝わるんだよ普遍的なことは。まぁだからと言って委ねられても、「面倒臭いだろ。じゃ俺に委ねとけって」(笑)、主観的にこう思ってくれというよりは、自分も客観視できるひとりで、俺のことだけじゃなく誰もが思うだろうことを主に歌ってる。さっきも言ったけど、レペゼンだね。代弁、代表。俺のラップに答えがあるんじゃなくて、それを聴いた人が答えを見い出す。そういう余力のある作風に努めている。自分の理想だけだと100点満点までしかないから、101点以上のものを生むのにひとりで考えてないね。

昔仲間に言われてさ、「俺等は音楽のなかで生きてき過ぎた」って。でも、いまは「生活のなかから生まれてくる音楽」をやっていきたいんだ。そのあたりりがリリックに表れてる。あえて作品として作っていないというか。結局街のなかに転がってる話の延長にあるものというか。

■ NOZは聴いてる側に対してどういうスタンスで観てるんですか?

N:イメージ的には、重た過ぎるメッセージに関してのバランスは考えてて。

■完成したアルバムを聴いたときには重いという印象はなかっですが。

K:作ってる途中、6曲くらいできたときに聴いてみたら凄く重たくて、NOZにも「お腹いっぱいです」って言われてさ。だから何か削るってワケじゃないが、その時点から少なからずアルバム全体像を意識して作ったね。

■WAQWADAM(CASPERR ACE, 本田Q, COBA5000,GREENBEE,NOSYとKILLahBEENによるグループ)がfeatされてるけど、これはどういう意図で?

K:WAQWADAMは解散したって言われてるけど、ガキの頃からずっと一緒に育ってるみたいな。KILLahBEENなんかよりもグループは人気があるんだろうけどさ(笑)。ワクワダムには絶対的な支柱があって、いまも家族ぐるみで繋がってる関係だからさ。さっきの重くならないようにって話とも少し被るけど、featってどっかにあると華が出るじゃん。

■ alled ( BLYY ) がプロデュースしてる曲もalledの声をスクラッチで使ってるじゃないですか。そういう風に別の人の声が入ってるのが印象に残りました。

K:他の声が入るといっきに空気が変わる。昔からやりたかったんだよ。身内の声をそういう風に使うっていう。GANG STARRがGROUP HOMEでサビをコスってるのとかさ。そういうのがやりたくて意図して作ったんだ。DJ SHINJI ( BLYY ) にまず俺のラップ聞かせて後はalledのまだ世に出てない楽曲の中からお任せって丸投げした。あのスクラッチ収録もNOZの自宅兼スタジオにDJ SHINJIを招いて録ったんだよね。

■アルバムはNOZのスタジオで録ってるんですか?

K:プリプロは全曲そうだけど本録に関しては別の場所。これまでほとんどライヴしかして来なかったから、レコーディング作業ってのをあまり分かってないのね、俺自身。

■でもディスコグラフィーを見ると客演を含めるとかなりレコーディングしてますよね?

K:客演に関してもここ4年位での中の話だからね。

■そうか、キャリアは20年でそこから見ると少ないですね。たしかに。

K:2016年で活動20年目になるそのうちの4年、まだわかってないよね。だからスタジオ行く時は今もド緊張する。

■もっとトラック選びとかも含めプロデュースって考えてないですか?

K:今回、俺の魅せ方を分かってるNOZだったからこそ成し得たワケで。俺もビートとかには結構うるさいよ。

■制作中にぶつかったりしなかったんですか?

K:今回は俺の持つアイデアを具現化していき、さらにアレンジを加え、肉付けしていくという立ち位置で作業したから。NOZはクラブDJで、新譜もCLASSICも知ってる。俺の周りの人間でここまで偏りなく音楽に執着している人間はいないね。そこが大きい。あとは、ラッパーとは違ったグルーヴ操作方法みたいなものを心得ているのがクラブDJ。ブレンドとかミックスがわかる人って、魅せ方わかってるんだよね。どんな良い絵も額縁や飾りどころが悪かったら絵は死んじゃう。その額縁選びに始まり、飾りどころをNOZを中心に繊細に練って実行した。示唆する存在があるとラップに集中できる。迷いがあったとて、良いものにしたい気持ちは一緒だったからNOZの意見やアイデアも取り込もうとする。

■プロデューサーって日本だとあまり馴染みない感じもあるけど。そこって大切ですよね。

K:重要だし、可能性のあるポジション。NOZに妥協はない。

N:プロデューサーだとDJってついてても全く音作らない人とか普通に海外だといるじゃないですか。そういうかっこ良さというか。

■たしかにプロデュースってそう言う感じですよね。

K:ファーストのビートは意外と身内感が強いけど、セカンドは人選の窓口は広がっている。NOZやDOPEY、MASS-HOLE、JUCOにしても。俺のなかでいまをときめくプロデューサー。知らない奴は知ってくれって意味も込めている。今回ビートメーカーのほとんどは、有りものビートから選んだわけじゃなく、自身のアルバムのために新たに用意してもらった。大先輩であるDJ YAS、SOUTHPAW CHOPもいて、そのなかでこれもある。俺がやれる立ち位置に居て、そこでやってること、やるべきことがビートからも滲み出ていることだろう。YAS氏も20年前、初めて福岡でDJしたときかな、朝方、牛丼食いに行こうっみたいになって、自分も「『証言』みたいなビートでいつかやってみたいです」って言ってた記憶があって。それから19年経ってひとつの夢が実現した。SOUTHPAW CHOP氏は「もう1回懲役行ったらやってやる」って言われたんだけど、「一回行ったらやるって話だったじゃないすか?」って流れでやってもらったんだよね(笑)。今回のはクレジット見たらある程度わかることあるじゃん、俺のスタンスを感じてもらえる作品となった。

■では最後にアルバム『夜襲』を一言で言うと。

K:完全にお昼聴く音楽ではない、かな。俺が夜に襲うってイメージを持ってる人が多いと思うけど、俺も含め、夜巻き起こるグルーヴの渦に襲われるというか。

N:同じような感じになっちゃいますけどね。ファースト聴いた人にはまた違ったKILLahBEENの一面を見れるだろうし。初めての人には入りやすいKILLahBEENになってると思う。最新という表現とは違う、日本では希有な音楽だと思う。

K:数字は持ってないけど、人は持ってるぜ。アーィ!!

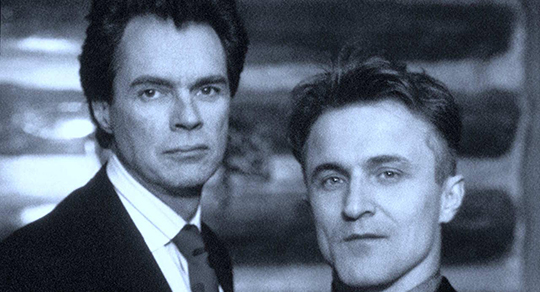

グライム/ダブステップ・シーンの若きマエストロ、スウィンドルは幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。09年には自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年のアルバム『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。14年のシングル"Walter's Call"(Deep Medi/Brownswood)ではジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮。そして15年9月、過去2年間にツアーした世界各地にインスパイアされた最新アルバム『PEACE,LOVE & MUSIC』(Butterz)を発表、新世代のブラック・ミュージックを提示する。

グライム/ダブステップ・シーンの若きマエストロ、スウィンドルは幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。09年には自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年のアルバム『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。14年のシングル"Walter's Call"(Deep Medi/Brownswood)ではジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮。そして15年9月、過去2年間にツアーした世界各地にインスパイアされた最新アルバム『PEACE,LOVE & MUSIC』(Butterz)を発表、新世代のブラック・ミュージックを提示する。 名だたるフェス出演や多忙なDJブッキングでUKベースミュージック・シーンの女王とも言える活躍を見せるFlava Dは2016年、最も注目すべきアーティストの一人だ。

名だたるフェス出演や多忙なDJブッキングでUKベースミュージック・シーンの女王とも言える活躍を見せるFlava Dは2016年、最も注目すべきアーティストの一人だ。 UK発祥グライムの新時代を牽引するレーベル/アーティスト・コレクティブ、Butterzを主宰するELIJAH & SKILLIAM。イーストロンドン出身のふたりは05年、郊外のハートフォードシャーの大学で出会い、グライム好きから意気投合し、学内でのラジオやブログを始め、08年にGRIMEFORUMを立ち上げる。同年にグライムのDJを探していたRinse FMに認められ、レギュラー番組を始め、知名度を確立。10年に自分達のレーベル、Butterzを設立し、TERROR DANJAHの"Bipolar"でリリースを開始した。11年にはRinse RecordingsからELIJAH & SKILLIAM名義のmix CD『Rinse:17』を発表、グライムの新時代を提示する。その後もButterzはROYAL T、SWINDLE、CHAMPION等の新鋭を手掛け、インストゥルメンタルによるグライムのニューウェイヴを全面に打ち出し、シーンに台頭。その後、ロンドンのトップ・ヴェニュー、Fabricでのレギュラーを務め、同ヴェニューが主宰するCD『FABRICLIVE 75』に初めてのグライム・アクトとしてMIXがリリースされる。今やButterzが提示する新世代のベースミュージックは世界を席巻している!

UK発祥グライムの新時代を牽引するレーベル/アーティスト・コレクティブ、Butterzを主宰するELIJAH & SKILLIAM。イーストロンドン出身のふたりは05年、郊外のハートフォードシャーの大学で出会い、グライム好きから意気投合し、学内でのラジオやブログを始め、08年にGRIMEFORUMを立ち上げる。同年にグライムのDJを探していたRinse FMに認められ、レギュラー番組を始め、知名度を確立。10年に自分達のレーベル、Butterzを設立し、TERROR DANJAHの"Bipolar"でリリースを開始した。11年にはRinse RecordingsからELIJAH & SKILLIAM名義のmix CD『Rinse:17』を発表、グライムの新時代を提示する。その後もButterzはROYAL T、SWINDLE、CHAMPION等の新鋭を手掛け、インストゥルメンタルによるグライムのニューウェイヴを全面に打ち出し、シーンに台頭。その後、ロンドンのトップ・ヴェニュー、Fabricでのレギュラーを務め、同ヴェニューが主宰するCD『FABRICLIVE 75』に初めてのグライム・アクトとしてMIXがリリースされる。今やButterzが提示する新世代のベースミュージックは世界を席巻している!