現代的なアンビエントの定義は曖昧である。イーノ的なアンビエントとも、KLFやジ・オーブ的なアンビエントとも違う。儚さ。夢。美しさ。現実。崩壊。夢。境界線。持続。消失。空気。霧。時間。曖昧さ。コンセプトや効能・機能性よりも、記憶のように不定形で、物語の気配のように抽象的なもの。フラジャイル(弱さ)への志向/嗜好。それが現代のアンビエント音楽の特徴といえないか。

「弱さ」といっても、単に繊細なだけのものではない。そうではなく、静謐な映画のシークエンスのように断片的であり、想像力を喚起する力がある音。時間が溶け合うような静けさと物語の兆候のような想像力がうごめく音。

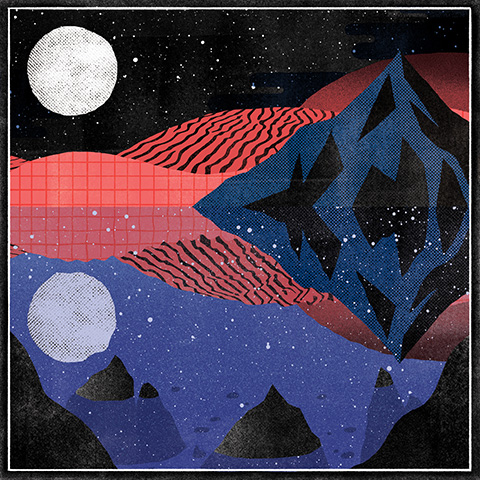

〈パン〉初のコンピレーション・アルバムとしてリリースされたアンビエント・コレクション『Mono No Aware』(もののあわれ)は、このような記憶と物語の境界線のムードを醸し出しており、すぐれて現代的なアンビエント・アルバムといえる。

参加メンバーは、ビル・コーリガス(Bill Kouligas)をはじめ、イヴ・テューマー(Yves Tumor)、ヘルム(Helm)、ADR、ジェフ・ウィッツチャー(Jeff Witscher)、Sky H1、M.E.S.H.など、過去に〈パン〉からアルバムなどをリリースしてきたエクスペリメンタル・アーティストたちのみならず、カリーム・ロトフィー(Kareem Lotfy)、マリブー(Malibu)、AYYA、フローラ・イン=ウォン(Flora Yin-Wong)、マヤ・ゴメス(Mya Gomez)、TCF、ジェイムス・K・フィーチャリング・イヴ・エセックス(James K feat. Eve Essex)、オリ・XL(Oli XL)、DJハヴァド(DJ Hvad)・パン・ダイジン(Pan Daijing)など、新鋭からマニアならば唸るようなアーティストまでが多く参加している(マスタリングはラシャド・ベッカー)。

彼らが必ずしもアンビエント・ミュージック専門ではないという点が重要である。アンビエント、ミュジーク・コンクレート、フィールド・レコーディング、ニューエイジ、ドローン、ヴォイス、楽器音など、さまざまな音楽的要素を交錯させつつ、「音楽」によって生成されるアトモスフィアな現代的なアンビエント/ミュージックを構成・生成しているのである。

アルバム冒頭は、新鋭カリーム・ロトフィーの“Fr3sh”。弦を思わせる電子音と環境音による柔らかなアトモスフィアが耳に心地良く、映像的ですらある。続くマリブー“ヘルド”は、同じようにシルキーな電子音のレイヤーで幕を開け、やがて重厚なシンセ・ストリングスへと展開する。この曲も映像的な想像力が刺激されるが、すぐに音楽は途切れ、途中で何らかの映画からの引用のようなセリフと環境音(何かから逃げているような吐息と足音が聞こえる)が展開し、楽曲は音のない映画的な音響空間へと変貌を遂げていく。やがてそこにギターらしき音や声がレイヤーされ、トラックは「音楽」へと舞い戻る。コンクレート的技法と音楽的要素とアンビエントな音響が交錯する本トラックは、このアルバムのイメージを代表する曲であろう。

続く、イヴ・テューマーの“リメレンス”もまたアンビエント/環境音/声のコンクレート的な技法を展開する。イヴ・テューマーの音響作家としての才能を垣間見る(聴く)こともできた。反対にヘルム“エリミネーター”は彼らしい硬質なインダストリアル/アンビエントを展開し、前3曲との絶妙なアクセントとして機能しているように思える。ADRの“オープン・インヴィテーション”は音響の中に溶け合っていくような声と電子とノイズが交錯する壮大なトラック。以降、アルバムは「もののあわれ」のムードを変奏しながら(唐突に挿入されるビル・コーリガス“VXOMEG”のノイジーなトラックの妙!)、まるで音によって想起される「イメージの演出」のように全体が構成されていく。

そう、本作に収録された各曲は、独立した曲であり、同時に、『Mono No Aware』という作品=総体を形成するシークエンスのようである。それらをまとめ、ひとつの作品=映像のない映画のようなアルバムに仕上げた〈パン〉(ビル・コーリガスの?)の美的感覚は冴えわたっている。なにより前衛電子音楽とクラブ・ミュージックを結び付けたレーベルが、このように儚い「もの/ごと」への繊細にして大胆なアンビエント音響を生み出したことが大切なのだ。

持続を僅かに変化させ、折り重なるサウンドに自己の感性や感情の微妙な揺らぎを重ね、そして溶かしていくこと。音とモノと耳と世界との境界線を溶かすこと。具体的な、微かで、抽象的な音による『Mono No Aware』のアンビエンスは、インターネット/世界という騒がしくも非物質的な空間に対して、フラジャイルなモノ=音たちからのカウンターに思えてならない。