「iLLã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

先日、サックス/フルート奏者のチップ・ウィッカムのインタヴューをおこなったが、そこでも話題に上ったのがハープ奏者のアマンダ・ウィッティングだ。チップ・ウィッカムのアルバム『Blue To Red』(2020年)、『Cloud 10』(2022年)に参加しているが、彼と出会ったのはマシュー・ハルソール率いるゴンドワナ・オーケストラのツアーで、そこから親交がはじまっている。マシュー・ハルソールやゴンドワナ・オーケストラの作品においてはハープがとても重要な位置づけにあり、必ずと言っていいほどハープ奏者がフィーチャーされてきた。ハープはだいたい女性奏者が演奏することが多く、ゴンドワナ・オーケストラにおいてもこれまでレイチェッル・グラッドウィン、マディ・ロバーツ、アリス・ロバーツが務めてきており、現在それを担うのがアマンダ・ウィッティングである。ほかにもミスター・スクラフ、ジャザノヴァ、グレッグ・フォート、ヒーリオセントリックス、レベッカ・ヴァスマン、DJヨーダなどと共演してきた彼女は、自主製作で3枚ほどのアルバムをリリースした後、2020年に〈ジャズマン〉から『Little Sunflower』を発表。フレディ・ハバードの名曲をカヴァーしたこのアルバムにおいて一躍注目のハープ奏者となる。そうしてマシュー・ハルソールやチップ・ウィッカムなどとも交流を深め、『After Dark』(2021年)、『Lost In Abstraction』(2022年)にはチップも参加している。

Amanda Whiting

The Liminality Of Her

First Word

最初はクラシック・ハープを学び、その後ジャズの演奏をはじめるようになったアマンダ・ウィッティングだが、チップ・ウィッカムのインタヴューでは彼女について、1960~1970年代に活躍したジャズ・ハープ奏者の草分けのひとりであるドロシー・アシュビーに近いタイプの演奏家で、メロディアスでソウルフルな演奏が特徴にあると言っていた。そうしたところもあってか、ジャズにおいてもクラブ・ジャズ寄りのアーティストや、エレクトロニックなクラブ系アーティストにも起用されるのだろう。2023年には〈ファースト・ワード〉に移籍して、ヒップホップ/ソウル系のプロデューサー・チームであるダークハウス・ファミリーの片割れであるドン・レイジャーとの共演作『Beyond The Midnight Sun』をリリースしている。ジャズだけでなく幅広いタイプの音楽にアマンダのハープは見事にフィットすることを示したアルバムだった。

そして、それから1年ぶりの新作『The Liminality Of Her』がリリースとなった。編成はハープ、ベース、ドラムス、パーカッションで、今回もゲストでチップ・ウィッカムのほか、女流DJ/シンガー/プロデューサーのピーチが参加する。そのピーチをフィーチャーした “Intertwined” と “Rite Of Passage” は美しいメロディーと繊細なムードに包まれ、モーダル・ジャズとソウル・ミュージックが結びついた最高の作品と言える。“Liminal” はアフロ・キューバンとジャズ・ファンクが融合したようなリズムで、ドロシー・アシュビーの〈カデット〉時代の名作『Afro-Harping』(1968年)、『Dorothy’s Harp』(1969年)、『The Rubáiyát Of Dorothy Ashby』(1970年)を彷彿とさせる。“Nomad” のハープはまるで琴のような音色で、「遊牧民」というタイトルどおりのエキゾティックなムードを演出する。もっともダンス・ジャズ的な作品は “No Turning Back” で、アフロ・キューバン調の転がるパーカッションに乗った軽快な演奏を披露する。クラブ・ミュージック系アーティストからも彼女が支持される理由がわかる演奏だ。

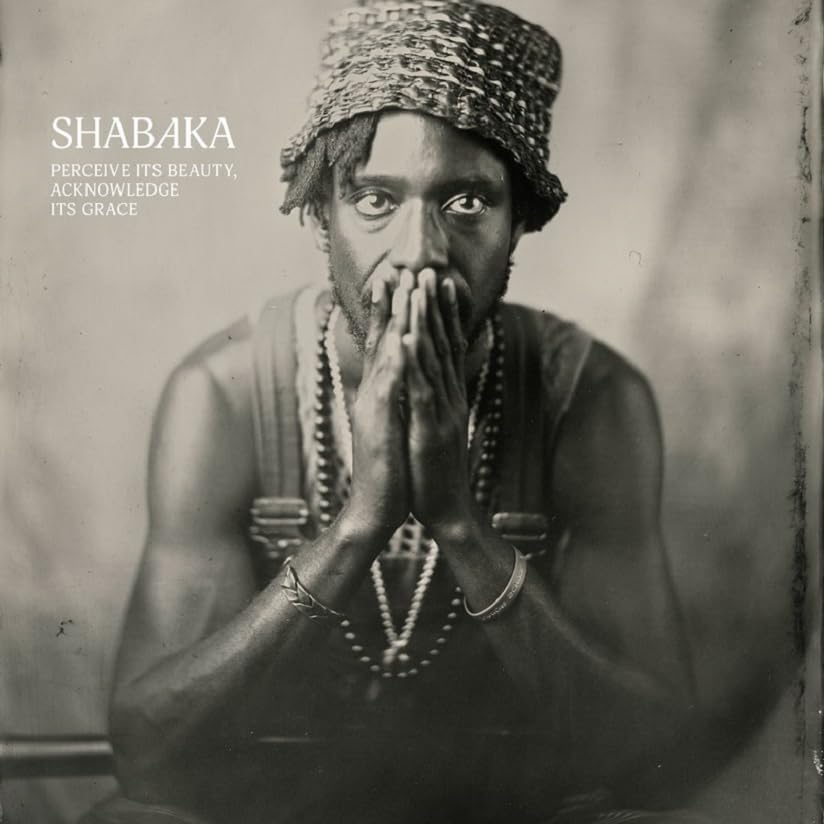

Shabaka

Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace

Impulse! / ユニバーサル

シャバカ・ハッチングスは2022年にシャバカ名義でのソロ・アルバム『Afrikan Culture』をリリースしていて、今回リリースした『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』はその第2弾となるもの。『Afrikan Culture』はごく僅かのゲスト・ミュージシャンの手は借りるものの、基本的にはシャバカひとりの演奏のみで完結していた。従って非常にシンプルな楽器編成で、サウンドも原初的なものとなる。ほかのプロジェクトではサックスを演奏することが多いシャバカだが、このプロジェクトではフルート、クラリネット、尺八などで、それ以外にヴォイスも交えている。シャバカはいろいろなプロジェクトをおこなうなかでも、どこかに自身のルーツであるアフリカの音楽を感じさせる作品づくりをおこなってきたが、このソロ・プロジェクトはもっともアフリカ色が色濃く表れたもので、それも現代的なジャズへと行きつく遥か以前の民謡というか、原型的な音をそのまま抽出したようなものだった。

『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』は参加ミュージシャンが増え、カルロス・ニーニョ、ブランディ・ヤンガー、ミゲル・アットウッド・ファーガソン、エスペランザ・スポールディング、ジェイソン・モランらアメリカのミュージシャンも加わっている。また、フローティング・ポインツ、アンドレ・3000などクラブ・ミュージックの分野のひとたちから、アンビエント/ニュー・ミュージック界の巨匠であるララージ、エスカ、モーゼス・サムニー、リアン・ラ・ハヴァスなどシンガー・ソングライター、ソウル・ウィリアムス、エルシッドなど詩人やラッパーと幅広い人脈が集まる。こうしたアルバムはともすると散漫な印象になってしまう危険性があるが、『Afrikan Culture』にあったような原初的な音楽性は損なわれていない。そして、基本的に音数や楽器はミニマルな構成となっていて、“End Of Innocence” や “As The Planets And The Stars Collapse” など静穏とした世界を展開する。ゲスト・ミュージシャンは多いが、個人個人の色は極力出さないようにしていて、あくまでシャバカの絵のなかの背景の一部となっているようだ。ハンドクラップのようなリズムの “Body To Inhabit” はエレクトロニクスを交えた作品ではあるものの、極めてプリミティヴな音像を持つもので、かつて1980年代にジョン・ハッセルがブライアン・イーノとやっていたアフリカ音楽とアンビエントの融合を思わせる。

Glass Beams

Mahal

Ninja Tune

グラス・ビームスはオーストラリアのメルボルン出身のギター、ベース、ドラムスのトリオで、覆面をしてパフォーマンスをするというミステリアスさが話題を集める。東洋音楽と西洋音楽を融合したエキゾティスズム溢れる音楽性を持つが、リーダーのラジャン・シルヴァの父親がインド出身で、幼少期からラヴィ・シャンカール、アナンダ・シャンカール、R.D.バーマン、カルヤンジ・アナンジなどのインドの音楽に親しんできたという背景がある。インドや中近東、東南アジア、北アフリカなどの音楽と、ジャズ・ファンクやサイケ・ロックなどが結びついたのがグラス・ビームスなのである。クルアンビンあたりと共通するところもあるが、より民族音楽の色合いが強いバンドと言えるだろう。

2021年にオーストラリアで「Mirage」というEPをリリースした後、2024年に〈ニンジャ・チューン〉と契約してミニ・アルバムの『Mahal』をリリースした。“Mahal” はインドや中東で宮殿を指す言葉で、その言葉どおりエキゾティックな旋律を持つジャズ・ファンクとなっている。基本的にはスリーピース・バンドであるが、“Orb” では尺八やフルートのような音色だったり、おそらくシンセで作ったミステリアスなSEを交えてサイケな空間を作り出している。“Black Sand” におけるギターもシタールを模したような音色で耳に新鮮だ。

Kenny Garrett & Svoy

Who Killed AI?

Mack Avenue

デューク・エリントン、アート・ブレイキー、マイルス・デイヴィスらジャズ界の巨星たちと共演してきて、一方でクリス・デイヴ、ジャマイア・ウィリアムス、シェドリック・ミッチェルら現代ジャズの精鋭たちを自身のバンドから輩出してきたサックス奏者のケニー・ギャレット。自身のリーダー・アルバムでは『Trilogy』(1995年)や『Pursuance: The Music Of John Coltrane』(1996年)のようなモードを追求した作品から、ファンクやソウル色の強い『Happy People』(2002年)、中国やアジアをモチーフとした壮大な『Beyond The Wall』(2006年)など多くの傑作を残している。ソロ・アーティストとして頭角を現したのは1990年代半ば頃からで、それ以降は現代で強い影響力を持つサックス奏者のひとりであり続けている。ロバート・グラスパーも修業時代に彼と共演し、いろいろ影響を受けたと述べていたことがある。

近年は『Sounds From The Ancestors』(2021年)などアフリカ回帰色の強い作品を発表していて、そんなケニー・ギャレットの最新作はスヴォイことミハイル・タラソフとの共演作。ロシア出身のスヴォイはアメリカのバークリー音楽院に留学し、ジャズ・ピアノを学ぶと同時にエレクトロニック・ミュージックも手掛けるようになった。これまでに『Automatons』(2009年)のようなダンス~エレクトロニカ的なアルバムをリリースする一方、ミシェル・ンデゲオチェロ、レニー・ホワイトなどジャズ・ミュージシャンとも度々共演している。ケニー・ギャレットのアルバムにも『Seeds From The Underground』(2012年)、『Pushing The World Away』(2013年)でそれぞれヴォーカル、ストリングス・アレンジを担当し、今回はアルバム丸ごとでコラボレーションを行っている。ケニー・ギャレットもかつてQ・ティップの『Kamaal The Abstract』(2001年録音)に参加するなど、ヒップホップやクラブ・ミュージック系アーティストとの共演に対して寛容なスタンスを持つ人で、スヴォイとの共演についてもチャレンジングな気持ちで臨んでいる。『Who Killed AI?』というタイトルが示すように、AI時代の現代を表現したもので、スヴォイの作るエレクトロニックなトラックをバックにケニーのサックスが即興演奏を繰り広げる。マイルス・デイヴィスがAIを通じてコーチェラで演奏したらという “Miles Running Down AI” や、ケニーのソプラノ・サックスがスヴォイのシンセを通じてエレキ・ギターのような音色へ変調する “Divergence Tu-dah” など、これまでのキャリアからまた大きく飛躍する斬新なアイデアに満ちた作品集となった。

宇多田ヒカルがシミュレーション仮説に言及したり、コーネリアスこと小山田圭吾がループ量子重力理論的な思考を歌に込めたり、最近、サイエンス・フィクションにかなり近づいた哲学や物理学がポップ・ミュージックの歌詞にも影響するようになっている。それらは、現実の危うさ、不確かさ、頼りなさを積極的に肯定することで、「現実の現実感」や「現実の現実性」を忘却させ、それらに疲弊した存在を慰撫し、そこから逃避させ、この複雑怪奇な現実を生きる者の気持ちをすこし楽にさせる処方箋みたいになっているところがなくもない。「戦争の始まりを知らせる放送も/アクティヴィストの足音も届かない/この部屋にいたい もう少し」(宇多田ヒカル “あなた”)。すべては胡蝶の夢。時間は不連続であり、存在しない。そんなふうに思えたら、どんなに楽だろうか。ブルー・ピルを飲みたい者も、科学や資本主義の糖衣にくるまれたレッド・ピルを選びとりたい者も、結局、そう変わりはないように見える。そういう思考のゲーム的な傾向は現代における一種のブームのようなものにも思えるし、20世紀後半から21世紀という時代における流行だったと22世紀や23世紀の人間は──もしまだ人類という種が、この星を使いつくさずに生きながらえていたら──言うかもしれない。

同時に、まったく無意味な対比であることはわかっていながら、こうも思う。現実の重さや確かさが増してきているのも、また事実だと。現実に起こっている戦争や殺戮は、シミュレーションでもヴァーチャルなものでもない。もちろん、戦争や殺戮だけ/こそがなにか重いものなのだと言いたいわけでもないけれど、そういうものの抗いがたい重みや確実性に打ちひしがれ、押しつぶされそうになりながら歌われる言葉も、一方で存在している。壊れかけのテープレコーダーズの『楽園から遠く離れて』は、まさにそういうことを歌っているレコードだと思う。

壊れかけのテープレコーダーズは、リーダーの小森清貴(ヴォーカル/ギター)を中心に、遊佐春菜(ヴォーカル/オルガン)、shino(ベース)、高橋豚汁(ドラムス)からなるカルテットで、2016年、ドラマーの44Oが脱退したのちに現在のラインナップになった。小森は、大森靖子 & THEピンクトカレフ(2015年に解散)や元昆虫キッズの冷牟田敬のバンドなどでギターを弾いており、ソロ・アーティストとしても活動している。また、遊佐は、Have a Nice Day!の一員としても知られているだろう。ソロでは、〈MY BEST!〉からのインディ・ポップ的な『Spring Has Sprung』(2015年)、〈KiliKiliVilla〉からのエレクトロニックな『Another Story of Dystopia Romance』(2020年)という優れた作品をものにしており、2023年10月にもEP「夏の雫」を上梓したばかりだ。

彼らが〈ハヤシライスレコード〉からリリースした最初のアルバム『聴こえる』(2009年)は、バンド名のとおりのローファイで荒削りなサイケデリック・ロックないしガレージ・ロック・レコードで、1960年代や1970年代の同様の音楽を、あるいは1980年代や1990年代のアンダーグラウンドでインディペンデントなそれを直接的に想起させるものだった。当時、〈ハヤシライス〉は三輪二郎や前野健太の作品も発表しており、いわゆる「東京インディ」のバンド群も現れつつある時期だったが、東高円寺のU.F.O CLUBのムードにぴったりと重なった(この形容が正しいかどうかはわからない)壊れかけのテープレコーダーズの音は、先行世代や同世代の音楽家たちとの狭間で、不思議と遊離したものに聴こえていた。

バンドは、その頃から変わっていないといえば変わっていないし、大きく変わったといえば変わった。前作にあたる6作めのアルバム『End of the Innocent Age』は、不運にも新型コロナウイルス禍のとば口だった2020年5月に発表されていて、なおかつ、これまでになくポップや親しみやすさへの志向性が開花していた作品だった。高橋の加入も影響したのだろう、ファンクやディスコ的な16thフィールの活用など、リズムへのアプローチがまったく異なっていたのも特徴だ。

『楽園から遠く離れて』は、それから4年ぶり、古巣の〈MY BEST!〉を離れて自主レーベルから発表した新作である。端的に言って、これは、彼らのキャリアの中でもっとも素晴らしいレコードだと思う。前作は若干、過度に、無理にポップへ向かっているように聴こえたが、4人は今回、そこでの試みやとりくみを引き継いで反映させつつも、バンドの根っこにある原像を改めて捉えかえして、さらにかき混ぜ、「壊れかけのテープレコーダーズらしい」としか言いようがないロックとして吐きだしている。痛快で、シリアスでありながらも聴き手を突き放さず、軽やかで、かわいらしくて、あたたかくて、どこかかなしげで、人間味にあふれている。

プレス・リリースには、「コロナ禍、相次ぐ戦争、気候変動、、、未曽有の禍が現前する2020年代という時代の中で生まれた全8曲。この現実と向き合いながら生きていくことへの問いと意志を、信じるロック音楽へと込め、鳴らす」とある。4年間の出来事、いままさに起こっていることを直視したリリックは、とはいえ、小森らしく宗教的な言葉や終末的なイメージを挿しこみながら、個人的な視点や具体性よりも、シンボリックで示唆的な面がやはり強調されている。アクチュアルでありながらも、特定の時代性は嗅ぎとれない。失楽園と救済。過去と未来の併置。「映されたノスタルジア/進歩に潜むアイロニー」(“ノスタルジア”)。それでも、このひとつの現実の中で時間は単線的に進み、私たちは未来へと否応なしに押し流されていく。冷めつつも希望をかすかに透かして見るような現状認識は、ceroの髙城晶平が『e o』(2023年)で歌っていたことに重ならなくもない。そして、それらの言葉は、まさに、「死と再生のメロディー」(“梢”)にのせて歌われる。

壊れかけのテープレコーダーズは、「原ロックを求め続ける」という言葉を掲げている。その意味するところを、私はよく理解できていない。ただ、たしかなのは、彼らの音楽が聴く者の深いところに眠っている原初的な記憶や感覚にアクセスしようとすることだ。彼らの歌や演奏には、どこか童謡のような簡潔さや虚飾のなさ、直接性があり、同時になんとも未完成で不器用でもあり、その率直さや純粋さは時におそろしくもある。このアルバムは、その性向が特に強く、だからこそ彼らの最高傑作たりえている。

『楽園から遠く離れて』は、小学生時代の音楽の時間を思いおこさせる。音程の高低差が少ない簡素なメロディ、小森と遊佐のシンプルなユニゾンの歌唱、輪唱、叩きつけるようなあまりにも単純な拍子……。目的の音にめがけてストレートに向かう小森の歌唱も、遊佐のかすれた声も、私にはクラスメイトの歌や有孔ボードが一面に貼られた音楽室の景色を思いださせる。演奏楽器に「オルガン」とわざわざ明記されている遊佐のプレイは、もちろん、サイケデリック・ロックの伝統に連なるものであるのと同時に、オルガンという楽器が明治以降、近代日本における音楽教育で果たしてきた役割の大きさをもう一度意識させるものでもある。あるいは、小森の歌詞とあいまって、当然、キリスト教の世界観も強く喚起させるだろう。

強調しておきたいのは、こういった壊れかけのテープレコーダーズの音楽は、専門的なレッスンによって鍛えられた見事なヴォーカリゼーション(ミックス・ヴォイスやらエッジ・ヴォイスやら)、せわしない転調、複雑な和音の多用、ペンタトニック・スケール、奇妙な構成や変拍子などを好んでつかうことによって特異性を増す一途をたどっているJ-POPの、ちょうど反対項に存在するものである、ということ。

小森は以前、ある小学生の子どもがライヴに来るようになり、最前列で拳をあげて演奏を見ている、と語っていた。このアルバムこそは、そのことを見事に物語っているのではないだろうか。

インタヴューは8年前のものなので、その小学生は下手したら成人しているかもしれない。もっと言うと、壊れかけのテープレコーダーズのライヴにはもう来なくなっているかもしれない。それでも、『楽園から遠く離れて』は、彼/彼女の奥底にあるなにかに語りかけるものをどこかに内包しているはずだ。それに、ここでたびたび歌われている「未来」というものは、疲労感と諦念を浮かべた表情が日常的に貼りついてしまった私たちのためというよりも、むしろ、彼や彼女のためにあるのだから。

東京を拠点にDJからプロテスト・レイヴまで精力的に活動をつづけるMars89が、新たにレーベルを始動する。その名も〈Nocturnal Technology〉。資料によれば、「80年代のインダストリアルやニューウェーヴの姿勢にインスパイアされ、現代のオーディエンス向けにアップデートされた」レーベルだという。レーベル名には、「DJ技術が夜間に活気づく」という意味がこめられているそうで、なるほど、暗闇のなかでも音波でモノを捉えるコウモリがロゴなのはコンセプトにぴったりだ。

気になる最初のリリースは、Mars89自身と、ダブやサウンドシステム文化から影響を受けたカナダはブリティッシュコロンビア拠点のアート集団──この3月には〈Riddim Chango〉からもリリースしている──シーカーズインターナショナルによるコラボレイション作品。アシッド・ハウスやブリープ・テクノ、初期のレイヴ・ミュージックに触発されつつ、インダストリアルなものもとりいれた内容に仕上がっているようだ。フォーマットはカセットテープとデジタルの2種。ちなみにカセットテープには再生プラスティックを使用しており(レーベルTシャツもオーガニックコットン100%+ハンドプリント仕様)、彼のこだわりがうかがえる。

Mars89の新たな試みから目が離せない。

artist: Mars89, SeekersInternational

title: DANGEROUS COMBINATION

label: Nocturnal Technology

release: April 18, 2024

format: Cassette, Digital

tracklist:

01. Dangerous Combination

02. Baddest Clash

03. Can't Ovaa

04. Big Up Worldwide

05. New King In The Street

06. Body Break

07. Selektaaa

08. Come Round Ya

09. Helicopter

10. [Jack] Till Morning

11. Untitled ICE

ブリストルの青年ジャック・オグボーンのプロジェクト、ビンゴ・フューリー。彼は石畳の冷たさと厳かな空気が漂う街を描いた映画のサウンドトラックのような音楽を奏でている。2020年、白黒の画面のなか、小さな教会の前でジャズとノーウェーヴを混ぜた音楽にあわせ歌っていた若者のバンドがあっという間に解散した後、彼は残ったメンバー数人とともにビンゴ・フューリーという50年代、60年代のノワール映画から抜け出たようなペルソナをまとい再び表舞台に帰ってきた。

ビンゴ・フューリーの名が初めて世に現れたのは同年にリリースされたコロナ禍における音楽ヴェニューを守るためのチャリティー・コンピ・アルバム『Group Therapy Vol. 1』だった。ゴート・ガールのロッティのソロ名義ムッシー・P、ブリストルの年上の盟友ロビー&モナ、ザ・ラウンジ・ソサエティ、ソーリー、ブラック・カントリー・ニュー・ロードのルイス・エヴァンスのグッド・ウィズ・ペアレンツ、果ては 〈Speedy WunderGround〉ダン・キャリーのサヴェージ・ゲイリーまで、そうそうたるメンバーのなかに収められた小さなデモは部屋のなかの空気がそのまま入っているかのような暖かさがあって、いまこうやって聞くとビンゴ・フューリーのコンセプトがこのときすでに完成していたようにも思える。キーボードで弾き語られるそれはまるで映画のなかに挿入されるワン・シーンのように映像的で、そして音楽が作り出す空気を表現しているようだった。

「僕はそれ(ビンゴ・フューリー)を人生よりも大きなものにしたかったんだ……映画みたいになることを僕は求めた」。地元ブリストルのメディア365Bristolのインタヴュー(2022年)にジャック・オグボーンはそんな言葉を残しているが、その言葉通りビンゴ・フューリーの音楽は音楽のためだけのものではないのだろう。ミュージック・ヴィデオや写真がどのような影響を曲に与えるのか? もしくは曲がヴィデオやビンゴ・フューリーというプロジェクトにどんな影響を与えるのか? 彼は考え、このペルソナが生きる世界を構築しようと試みた。それはデヴィッド・ボウイが70年代にジギー・スターダストとしておこなったことと同じようなことなのかもしれないが、ビンゴ・フューリーは違う星ではなく、ブリストルの片隅に存在する現実の隣にあるほんの少しズレた世界を作り出したのだ。冷たい空気と暗闇、窓のなかの明かり、アートワークに描かれた彼の姿は等身大を離れ、想像の世界、物語の確かな美しさを提示する。

そんな風に作られたこの1stアルバムの世界は暗く柔らかに日常のなかに溶けていく。地元ブリストルの教会で録音されたというジャズともノーウェーヴとも言えないような音楽はギラギラと目を引くような派手なものではなく、不協和音の緊張とそれに反するような安らぎの両方を持ち、ピアノとコルネットが空気を作り感情に静かに波を立てていく。それはまさに日常に寄り添うサウンドトラックのようであって、心のなかの景色をほんの少し特別なものに変えていくのだ。

いくつものムードが交じり合い同時に存在するという感覚はともすればぼんやりとしたものともとらえられかねないが、しかしこれこそがこの奇妙な心地の良い空間を作り出しているものなのだろう。たとえば何かが起きそうな不穏な空気を作り出すホーンにピアノ、どこかから聞こえる物音、渦巻くような危険な気配を持った “I'll Be Mountains” はしかし、結局は何も起きずに静かにフェードアウトしていく。「パンのように霧をちぎる」。抽象的な歌詞をわずかに抑揚をつけてオグボーンは歌い、それがなにもない日常の空気のなかに溶けて消えていく。ほんの少しのズレにほんの少しの心地よさ、それは壮大なものではなく感情の機微みたいなもので、何かの気配や物音がズレや違和感を作り出し漂う空気を形作っていく。“Power Drill” や “Mr Stark” といったギターやエフェクトが引っ張っていくような曲であっても、裏で鳴るピアノや落ち着いた低い声のヴォーカルがチグハグなムードを作り出し心を極端な方向に持っていかせない。そうしてそれがこの奇妙に落ち着く空間を作り出すのだ。

ビンゴ・フューリーは空気を描く、28分と少しの短い収録時間とも相まってこのアルバムは日常の小さなサウンドトラックとして素晴らしく機能する。繰り返し聞くたびに心に触る静かな刺激がなんとも心地よくなっていく。

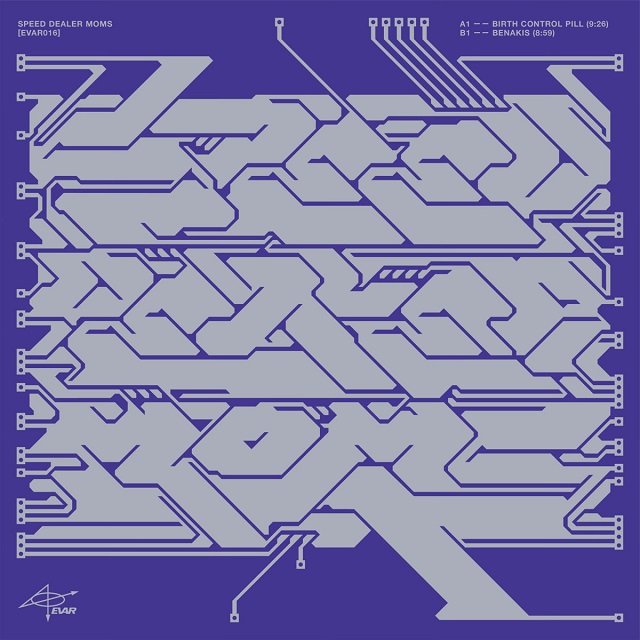

レッド・ホット・チリ・ペッパーズのジョン・フルシアンテは電子音楽好きの一面ももっていて、トリックフィンガー名義で作品を発表したりしている(インタヴューはこちら)。そんな彼とブレイクコアの代表格、ヴェネチアン・スネアズ(※英語では「ヴェニシャン・スネアズ」)ことアーロン・ファンクによるプロジェクトがスピード・ディーラー・マムズだ。

これまで2010年と2021年に12インチを送り出している彼ら、当時はクリス・マクドナルドもメンバーだったが、今回フルシアンテとファンクのふたりによって再始動される。新作12インチ「Birth Control Pill」は〈Evar Records〉より5月10日にリリース。

artist: Speed Dealer Moms

title: Birth Control Pill

label: Evar Records

release: 10th May 2024

tracklist:

Side A - Birth Control Pill

Side B - Benakis

クラブ・カルチャーは無限に広がり、刺激的で、何でもできるように思えました。とても先進的でクリエイティヴな「ストリート・カルチャー」がそこにありました。労働者階級の子どもたちがただ音楽を作ろうとしていた、とても重要な時代でした。

マシュー・ハルソールが主宰する〈ゴンドワナ〉は、マシュー自身や彼が率いるゴンドワナ・オーケストラはじめ、ゴーゴー・ペンギン、ナット・バーチャル、ママル・ハンズなど注目すべきアーティストを多く輩出してきたジャズ・レーベルだ。そんな〈ゴンドワナ〉から2022年に『Cloud 10』というアルバムを発表したサックス/フルート奏者のチップ・ウィッカム。それ以前からスペインの〈ラヴモンク〉から数枚のアルバムをリリースしてきた注目のアーティストであり、遡ればファーサイド、ニュー・マスターサウンズ、ナイトメアズ・オン・ワックスなど幅広いアーティストの作品に参加し、クラブ・ミュージック・シーンにも深く関わってきた人物でもある。

彼の作るジャズは、1950年代から1960年代に花開いたモダン・ジャズを土台としており、その中でも特にモード・ジャズの影響が色濃い。また、ラテン・ジャズやアフロ・キューバン・ジャズの要素も漂わせるのが特徴で、フルート、ハープ、ヴィブラフォン、パーカッションを絡めたエキゾティックな音色が印象に残る。カマシ・ワシントンやシャバカ・ハッチングスたちとはまた異なるタイプのディープでスピリチュアルなサウンドだ。そんなチップ・ウィッカムの『Cloud 10』とEPの「Love & Life」、そして未発表の新曲をまとめた『Cloud 10 – The Complete Sessions』がリリースとなる。彼にとって本邦初登場作品となるこちらは、その音楽の魅力を余すところなく伝えてくれるものであり、リリースに併せて彼のインタヴューをお伝えする。

チップ・ウィッカム、FUJIROCK FESTIVAL'24 出演決定!

https://www.fujirockfestival.com/

音楽家であるには一貫した信念を持っている必要があるし、自分の仕事に対してもとても謙虚である必要がある。ある時点に到達して、よし、できた、となることはできない。一生が勉強。

■まず、あなたのプロフィールから伺います。ブライトン出身のあなたは、チップ・ウィッカムの前は本名のロジャー・ウィッカムで1990年代より活動しており、またキッド・コスタという変名でマレーナというラテン・ハウス・プロジェクトで活動していた時期もあったりと、かなり長いキャリアをお持ちですね。どのようにしてジャズと出会い、サックスやフルートを始めたのですか?

チップ・ウィッカム(以下CW):父がジャズの素敵なレコード・コレクションを持っていて、子どもの頃、家にはいつもたくさんの音楽があったんです。父には感謝していますね。ラッキーなことに、私はその中から気に入った古いレコードを見つけ出して、まだ子どもだっていうのにソニー・ロリンズの『The Bridge』や、スタン・ゲッツとジェリー・マリガンの共演アルバムをよく聴いていました。全部覚えていますよ。コンテ・カンドリ・オール・スターズのアルバムも持っていましたし、ヴィンス・ガラルディが書いた一連のチャーリー・ブラウンのTVシリーズのアルバムとか、おもに1960年代のウェスト・コースト・ジャズが多かったですね。それから何年かして、私がジャズにのめり込んでいることに気づいた父は、ジョン・コルトレーンのイギリス公演を見たときのことを話してくれました。父はソウルとかファンクとか、クレイジーなイギリスのレコードもたくさん持っていて、ジャズはそうしたものの一部でした。ジョニー・ハリスの『Movements』も持っていて、ああ、なんて素晴らしいレコードが眠っているんだろうと思いましたよ。ジャケットは奇妙な三重露光のような写真で、子どもの私は最初ちょっと怖かったんですが、少し後に名盤だということに気づいたんですね。ほかにもアレサ・フランクリンやホセ・フェリシアーノとか、いろんな面白いレコードを聴きましたね。こうして私は父のジャズ・レコード・コレクションにのめり込んでいったんです。それからずっとずっとレコードを聴き続けて、ジャズはいつも私の生活の一部になりました。そして、サックスはジャズでよく使われる楽器だから、自然とその演奏を聴くようになり、その流れで楽器を弾き始めました。

いまでも、なぜサックスを選んだのかはよく覚えていません。音楽が本当に好きで、小さい頃は最初にハーモニカを吹いていたことは覚えています。ブルースも聴いていて、ハーモニカを吹いていたんですよね。すべての音が揃っているわけではないし、キーごとに違うハーモニカが必要なんですが、私はそれを楽しんでいたし、サニー・ボーイ・ウィリアムソンやサニー・テリー、そしてブラウニー・マギーといった人たちの曲を聴くのが好きでした。こうして、もっと普通の音域の楽器を弾きたくなっていきました。なぜそれがサックスだったのかはよく覚えていないけれど、とにかくサックスだったのです。私がずっと音楽を聴いて、楽器を演奏しようとしているのを見た母がテナー・サックスを買ってくれました。それ以来、一度もこの楽器を手放したことはありません。

■サックスを吹き始めたのはティーン・エイジャーの頃ですか?

CW:10代前半の頃ですね。私が通っていたのは、特に音楽が盛んな学校ではありませんでした。当時、私の多くの興味は学校の外にありました。だから、16、17歳になってから、地元のブライトンでジャズのワークショップみたいなものに通い始めました。そこでジュリア・ニコラスという素晴らしい先生がワークショップをやっていました。当時彼は結構若かったと思うんだけど、チャールズ・ミンガスの曲とかを演奏するワークショップでした。ミンガスの曲をやれるなんて、本当にすごいとめちゃくちゃ感動したのを覚えています。まるで恋に落ちたような気分でした。

■その後マンチェスターの音楽学校に進学したそうですが、そこでは誰かに師事したのですか?

CW:マンチェスターの大学に行って、フィル・チャップマンという先生に個人レッスンを受けました。彼は私と同じブライトン出身でしたが、当時リーズに住んでいました。英国でジャズを専門的に学べる場所はリーズ音楽大学とギルドホール音楽演劇学校だけなのですが、彼はリーズ音楽大学のサックス主任講師をしていました。ブライトンの誰かが私に、この人に話を聞きに行きなさいと言ってくれたんですよね。フィルは私にとって父親みたいな存在の素晴らしい人でした。古いスタンリー・タレンタインのレコードやジョン・コルトレーンのレコードもよく貸してくれました。だけど、入門した当初の私は、彼が一体誰なのか、どれだけ優秀な人なのか、半年くらい経つまで気づかなかったんです……。

レッスンでは最初彼が私に「演奏してみなさい」と言い、私は何かを弾く。そして彼がお手本を示しながら演奏するといった具合でした。当時私は18、19歳でしたが、彼はただ首を横に振って「いや、こう立って、手をここに置いて、こうするんだ」と言って、小さなことでも全部直してくれました。それまで私はなんとなく独学で勉強はしていたけれど、演奏の深いところまでは学んでいなかったんですよね。フィルは本当に深く、あらゆることを教えてくれました。とても情熱的で、エネルギッシュで、私の演奏に対するちょっと散漫なアプローチを成長へと導くその手腕は素晴らしいものでした。彼はときどき私を見て「君の年齢だったらもう少し上手く弾けてるはず」と叱咤激励しました。私はそれまでそんなことを言われたことはなかったし、自分はこの年齢でサックスを吹いている人たちのなかでは世界一だと思っていたから……。彼は私のような年頃の若造にどう話しかければいいか知っていたんです。彼は私に「趣味でやるだけならいまのままで大丈夫だよ」と言ってくれました。でも、同時に彼は私の本心をすぐに読み取り、やる気を起こさせる方法を知っていました。私にミュージシャンとしての努力やモチベーション、日々の生活について、たくさんのことを教えてくれました。音楽家であるには一貫した信念を持っている必要があるし、自分の仕事に対してもとても謙虚である必要がある。ある時点に到達して、よし、できた、となることはできない。一生が勉強。けっして立ち止まってはいけないということを教えてくれましたね。つねに学ぶことを止めない……本当にその通りですね。上達すればするほど、必ず自分より優れた人が現れるわけですから。でも、そんなことは気にせずに、競争相手は自分自身であって他人ではないという、人間として役立つことを、そして私のキャリアにも役立つことをたくさん教えてくれたのです。

■その後プロ・ミュージシャンとなり、1990年代から2000年代はファーサイドからニュー・マスターサウンズ、ナイトメアズ・オン・ワックスなど幅広いアーティストの作品に参加しています。主にクラブ・ミュージック系のアーティストが多いわけですが、こうした分野のセッションに参加するようになったのはどんないきさつからですか?

CW:90年代のマンチェスターはとても豊かなシーンだったと思います。当時はトリップホップと呼ばれていたサンプリング・ミュージックがたくさんありました。80年代後半から90年代前半にかけてはクラブ・カルチャーがとても盛んで、マンチェスターにはハシエンダがあり、ストーン・ローゼズやハッピー・マンデーズなどがいて、クラブ・カルチャーが大爆発していました。だから誰もが、とくにそういう音楽をやっていたわけではなくても、サンプリングという行為に夢中だったのです。クラブ・カルチャーは無限に広がり、刺激的で、何でもできるように思えました。当時はヒップホップとジャズをミックスするというのも流行ってましたね。私が初めて大きな仕事をしたのは、ヒップホップ・レーベルとして大きな影響力を持つ〈グランド・セントラル〉を運営していたレイ&クリスチャンのレコーディングでした。ヒップホップのレコードでしたけど、ジャジーでよりトリップホップ的な作品でしたね。〈グランド・セントラル〉ではエイム(AIM)というアーティストとも仕事をしました。キャリア初期のころの私は、面白いDJタイプのプロデューサーたちに囲まれていたから、音楽は必ずしもミュージシャンが作るものではないことがわかりました。いいアイデアさえあれば音楽を作ることができたのです。もちろんテクノロジーのおかげでもあって、AKAIのサンプラーやMPCをみんなが持っていて、家でその小さなボタンを叩いていました。

初期のドラムンベースにものめり込みましたね。いまはディープ・ハウスの分野で第一人者となっているジンプスターとも一緒に演奏しました。その頃の彼はジャジーなドラムンベースの若手プロデューサーだったんです。1997年にベルリンのジャズ・フェスティヴァルに彼と一緒に出演したのですが、サンプラーやエフェクト、エレクトロニクスなどを使ってドラムンベースを生演奏しました。当時はみんなが音作りを楽しんでいて、文化がとてもオープンでしたから、そこから刺激を受けやすかったです。とても先進的でクリエイティヴな「ストリート・カルチャー」がそこにありました。労働者階級の子どもたちがただ音楽を作ろうとしていた、とても重要な時代でした。

私はレイ&クリスチャンのライヴ・バンドでも演奏していたのですが、そのバンドはみなが音楽クリエイターでした。それぞれがプロジェクトを持っていて、彼らはクールなことをすることしか考えていなくて、何でも取り入れて、何でも使って、何でも組み合わせる。限界なんてない。それは素晴らしくクリエイティヴで、本来の意味で芸術的なものでした。私が過ごした90年代半ばから後半にかけては、自分の好きなものを見つけるには絶好の時期でした。だから、ストレート・アヘッドなジャズはあまりやらなかったけど、バーでDJがターンテーブルやサンプラーを扱う横で一緒に演奏したり、サックスやフルートにエフェクトをかけて演奏したり、そういうことをたくさんしていました。そんなとき私は即興で演奏をして、DJも即興でスクラッチしたり、サンプリングしたループを入れたり出したりしていました。それは私にとって、週末にカルテットで演奏するのと同じように、ジャズ的なものでしたね。だから、スタイルに大きな違いはないと思っていました。私のプロデュース・スタイルや音楽の多くにはクラブっぽい要素もあって、それがいま役立っていると思います。実際にはサンプリングされていなくても、つまりミュージシャンが実際に演奏していても、少しカット&ペーストしたようなサウンドが好きなんです。当時のヒップホップやトリップホップ、ドラムンベースの人たちがいつも持っていたようなパターンやアイデアですね。繰り返される小さなループで構成されていて、それがいつも本当に楽しいと思っていました。私の初期の作品の多くには明確にそのようなサウンドがあるように思います。ほとんどトランシーで反復的なビート。私たちがビートと呼ぶ、深い深いグルーヴのようなものです。

サックス奏者は何百万人もいるけれど、フルート奏者はもっと少ない。フルートの世界を探求するのはとても楽しいことだといつも感じています。ある意味、あまり開拓されていない領域のようにも思えますね。

■初めてのリーダー・アルバムは2017年にスペインの〈ラヴモンク〉からリリースされた『La Sombra』です。スペインのミュージシャンが多く参加していて、録音もスペインかと思うのですが、いつ頃からスペインに住むようになったのですか?

CW:スペインに移住したのは、2007年の年末。妻がスペイン人なので、子どもたちにもスペイン語やスペイン文化に触れさせたかったことが理由です。それとアーティストとして、自分が携わっているプロジェクトが一定の到達点に達したと感じていた、という理由もあります。ナイトメアズ・オン・ワックスのようにポップでハイレベルな相手と仕事もたくさんしましたし、バッドリー・ドローン・ボーイとツアーをしたりと、世界中を旅しました。〈ラヴモンク〉のレーベル・マネージャーのボルハ・トーレスは、私がマドリードで最初に知り合ったひとりで、彼はDJでもありました。彼はいつも私に興味を持ってくれて、マドリードで活動を始めたばかりの頃、遊び半分で彼とシングルを何枚か出しました。そして、私にアルバムを作るようにと勧めてくれたのも彼でした。私はニュー・マスターサウンズをはじめセッション・プレイヤーとして仕事をしたり、ガイ・リッチーの映画『Snatch』(2000年)でターキッシュというキャラクターのフルート演奏を担当するなど、いろいろなことをやりました。ボルハはそんな私の活動や作曲をすることを知っていたので、自分の音楽を作ることを勧めてくれました。私はそれまでいつもほかの人のプロジェクトやバンドのために曲を書いていましたが、100%自分の仕事をするということにコミットしたことはありませんでした。つまり、彼は私を自分自身の音楽を作るアーティストの道へと押しやってくれた最初の人で、これは本当にありがたいことです。

それがアルバム『La Sombra』につながっていきます。『La Sombra』とは、スペイン語で日陰や影という意味。あのアルバムのポイントは、私が誰かほかの人の影のなかにいることをやめて、セッション・プレイヤーであることをやめて、アーティストとして自分自身に光があたる場所へと出ていく、ということでした。だからとても象徴的なタイトルだと感じています。私は、『La Sombra』を自分のために書いたオリジナル曲で構成した一枚のアルバムにしたかった。アルバム制作をするにあたり、レーベルが口を出すことなく自由にさせてくれたので、いい曲を何曲も書くことができました。しかし、このアルバムはスペインでスペイン人のミュージシャンとレコーディングし、タイトルもスペイン語なのに、皮肉なことにイギリスでヒットしたんです。スペインのミュージシャンを使ってアルバムを作り、スペインのマーケットで自分の地位を確立しようというのが私のプランでしたが、そんなに単純なものではありませんでした。ということでツアーでイギリスに戻ったのですが、それはそれで素敵なことで、不満ではありません。スペインのミュージシャンと演奏しても、あのアルバムには私の歴史が組み込まれているから、どうしてもイギリスらしさが出てしまうんですよね。

■『La Sombra』はアルバム・タイトルからしてそうですが、ラテン・ジャズの要素が強い作品です。それは現在までのあなたの作品にずっと共通する要素で、またヴィブラフォンやパーカッションを混ぜた編成もラテン・ジャズに即したものと言えます。あなた自身はイギリス人で特にラテン系の血筋ではないのですが、どうしてラテン音楽に傾倒していったのですか?

CW:スペインに移住する前、イギリスにいたときからラテン音楽を頻繁に演奏していました。サンバやバトゥカーダのようなブラジル音楽をフルートとサックスで演奏することが、私の初めてのプロとしての仕事だったんですよ。サルサ・バンドやグルーポ・エックスのようなブラジリアン・バンドでもたくさん演奏しました。私はフルートもサックスも吹くことができるので、サルサ・バンドのホーン・セクションで演奏する仕事がたくさんきたんですよね。なのでサルサやラテン音楽はよく聴いていましたし、イギリスにいたときはそのラテン音楽のシーンで積極的に活動していたんですよ。でも、スペインに行ってスペイン語を話せるようになったことはよかったのですが、皮肉なことにマドリードでは、イギリスにいたころよりもサルサを演奏する機会は意外と少なかったです。

たしかに私のどのレコードにもラテンやラテン・ジャズ的な要素は入っていますが、いつもそれほど目立たないように隠し味的に入れています。毎回同じテイストにはならないように。でも、私にとってそれは不変のものなんです。私はフルート奏者ですが、フルートをフィーチャーした素晴らしいラテン音楽がたくさんあるんです。繰り返しになりますが、フルートを聴かずにはいられないし、ラテン音楽を聴かずにはいられません。キューバやブラジルには偉大なフルート奏者がたくさんいて、私は彼らを本当に尊敬しています。だからフルートはつねに私の作曲や演奏に入り込んでくるし、そろそろ本格的なアフロ・キューバンのアルバムを作ってもいいんじゃないかと思うくらいです。

ハープは最近とても重要な楽器になってきていて、ジャズ界にとって興味深い存在だと思います。

■フルートを本格的に始めたのはいつ頃ですか?

CW:フルートとの出会いは、バンドでブラジル音楽を演奏していたときのことです。フルートとサックスはもちろん関係があるし、演奏するときの指の形も似ているから、サックス奏者がフルートやクラリネットを手に取るのは自然なことなんです。演奏技術的にはフルートはサックスのいとこみたいなものですね。私は姉のフルートを借りて学びました。その後、妻が誕生日プレゼントにフルートを買ってくれて、ジョージ・ギャルウェイからレッスンを受けました。有名なフルート奏者のジェイムズ・ギャルウェイの兄で、サックス、クラリネット、フルート、何でも演奏する素晴らしいプロでした。性格はとてもワイルドでしたけどね。

フルートという楽器はサックスよりも演奏するのが技術的にずっと難しい。サックス奏者はしばしばとても下手なフルート奏者になります。その逆は簡単なんですけどね。フルートでいい音を出すのは、サックス奏者には難しいんです。だから、それを修正するために何年も懸命に努力してきたし、好き嫌いをせず複数の楽器を演奏することができるマルチ奏者になるために努力してきました。フルートが大好きなんです。それでハロルド・マクネアやローランド・カーク、ジェイムズ・ムーディといったマルチ奏者の名手たちのレコードを聴くようになりましたね。どちらか一方しか演奏できないのではなく、両方演奏できたから良いキャリアを積むことができたと思っています。アルト・フルートはいつもアルバムで演奏していますね。アルト・フルートは少し大きめで、音に深みがあります。偉大な映画音楽作家のラロ・シフリンは、アルト・フルートとフリューゲルホーンを使っていました。彼の映画のサウンドトラック、とくに70年代の『Bullitt』のようなサウンド、あれはとても特徴的なものですね。

私は美しい音色を奏でるアルト・フルートの大ファンです。でもライヴで演奏するのはとても難しくて、適切な曲を選ばなければならないし、大音量で演奏することもできません。私は “Winter” という曲(『Cloud 10』収録)でアルト・フルートを吹いたのですが、とてもスローで深いスピリチュアルなジャズ・トラックです。アルト・フルートは珍しい楽器で、私はそれを極めていくのが大好きなんです。どちらかというと、サックス奏者としてよりもフルート奏者としての私の方が特徴的だと思います。サックス奏者は何百万人もいるけれど、フルート奏者はもっと少ない。フルートの世界を探求するのはとても楽しいことだといつも感じています。ある意味、あまり開拓されていない領域のようにも思えますね。

■あなたの演奏するジャズはラテンやアフロ・キューバンの要素があり、クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズといった、1950年代から1960年代に土台を築いたモダン・ジャズが軸になっていると思います。クラブ・ジャズにおいてもこうしたジャズは「踊れるジャズ」として一世を風靡し、2000年代にイタリアのニコラ・コンテやレーベルの〈スキーマ〉、フィンランドのファイヴ・コーナーズ・クインテットなどが人気を博した時期もありました。あなたの作品を聴いているとそれらに近い印象を覚えるのですが、あなた自身では自分の音楽はどのように生まれたものだと思いますか?

CW:あのクラブ・ジャズ・シーン全体が好きでしたね。私はファイヴ・コーナーズ・クインテットの大ファンで、ヘルシンキにも行ったことがあります。メンバーのティモ・ラッシーとは親友で、彼の音楽の大ファンですよ。フィンランドのクラブ・ジャズ・シーンは50年代の〈ブルーノート〉のようなクラシカルなサウンドとダンス・ミュージック、そしてモダンな感性との素敵な出会いがあってとても素晴らしいものでした。〈スキーマ〉はどちらかというとボサノヴァ的ですが、あそこのリリースする作品も好きです。それから、ジャザノヴァやキョウト・ジャズ・マッシヴのようなアーティストも大好きで、彼らのようなクラブ・ミュージックとジャズが融合した音楽にたいへん魅力を感じます。

私の音楽に対するアプローチについて話をすると、たとえば古いジャズのドラム・ループやサンプルを取り入れたシネマティック・オーケストラのように、それら素材をもとにダンス・ミュージックを作るというアイデアもあるんです。でも、ファイヴ・コーナーズ・クインテットのように、ジャズが本来的に持つダンス音楽としての要素をもっと直接的に用いる方法もあります。彼らの音楽は一見〈ブルーノート〉の昔のレコードのように聴こえるかもしれないけれど、じつはそれだけではないんです。今回のアルバム(『Cloud 10』)も、まるで50年代のサウンドやそのスタイルを知っている素晴らしいミュージシャンのプレイを聴くことができるような、ちょっとしたスタジオ・ワークの妙技があります。私のアルバムの多くには、そういった要素がたくさん含まれていると思います。『La Sombra』や『Cloud 10』に収録されている “Tubby Chaser” はそんなシーンを彷彿とさせると思います。

クラブ・カルチャーとジャズ・カルチャーは、いまのところある程度まではイギリスではうまく融合していると思いますよ。若い世代が再びクラブ・シーンに溶け込み、ジャズもその一部に組み込まれ、シーン全体に新鮮な空気を吹き込んでいると思います。純粋なジャズ・ファンや、シリアスなダンス・ミュージック・マニアたちの領域を冒さない限り、両者は共存できる。その中間点を見つけるのは難しいと思いますが、それができたときは素晴しいと思います。現在だとほかの国でもミュンヘンのウェブ・ウェブとか、ストリングスがちょっとクラシックなストックホルムのスヴェン・ワンダーも好きですね。もし私の音楽をこれらの人たちと同じカテゴリーに入れてくれてるなら、それはとても光栄なことです。

■〈ラヴモンク〉で3枚のアルバムをリリースした後、2022年にマシュー・ハルソールが主宰する〈ゴンドワナ〉から『Cloud 10』を発表します。マシューが率いるゴンドワナ・オーケストラにも参加しているのですが、どのようにマシューや〈ゴンドワナ〉との関係が始まったのですか? マンチェスターの音楽学校時代から関係があったりするのでしょうか?

CW:私とマシュー・ハルソールの付き合いは〈ゴンドワナ〉ができる前まで遡ります。マンチェスターのシーンで、彼やナット・バーチャルのような連中と一緒に演奏していたんです。それ以来、私たちはずっと友だちです。音楽的なテイストやヴァイブス、意思の面で、出会ってすぐに意気投合しました。私たちはいつも次のことをやりたいと思っているし、アーティストとしてとても好奇心旺盛な性格で、つねに前進していきたいと思っています。私たちは自分たちのやっていることが大好きで、いつも「このアルバムと、あのレコードと、これと、どう?」と話しているんです。話を戻すと、音楽学校を卒業してからはずっと後になりますが、スペインに移住する前の2007年頃、当時私たちはマンチェスター近郊でよく一緒にプレイしていて、私は彼のファースト・アルバム『Sending My Love』に参加しました。私がイギリスを離れてもずっと友だちで、マシューがマドリードに来るときは彼や彼のバンドといつも一緒に演奏していました。

マシューがゴンドワナ・オーケストラを結成したときも、彼は私を招待してくれました。ジョン・スコット、タズ・モディ、アマンダ・ウィッティング、ギャヴィン・バラスといった素晴らしいプレイヤーたちと一緒にね。だからマシューと〈ゴンドワナ〉と私の関係が途切れたことはないんです。〈ラヴモンク〉から最初のアルバムを出したときも、そのデモをマシューに送って感想を聞いたり、雑談したりしたのを覚えています。私はデモをマシューによく送って「これ、どう思う?」とアドバイスをもらっています。『La Sombra』を発表するためのロンドン公演を企画してくれたのも、じつはマシューと彼のマネージャーであるケルステン・マックネスだったんです。当時は彼らのレーベルと契約していたわけではないのに協力してくれた。この関係はとても美しい。いつもそばにいるわけではないのが残念ですが、必要であれば飛んでいきますね。たとえばマシュー・ハルソールの最新作『An Ever Changing View』(2023年)のセッションにも参加しましたし、昨年9月には彼のロイヤル・アルバート・ホールを含む大きなツアーにも参加しました。ロイヤル・アルバート・ホールで3000人もの満員の観客の前で、〈ゴンドワナ〉の15年周年を祝福できたことは本当に意味深いことでした。

私と〈ゴンドワナ〉との契約が始まったときのこと話すと、私とマシューはアーティストとレーベル・マネージャーとしてではなく、まず友人として話をしました。マシューは音楽に関することよりも、私がレーベルと契約することで私たちの友情が失われることを心配したんです。彼は「僕たちは大親友で、仕事という状況に入るのだから、このことについてじっくり考える必要がある」というのです。それはとても優しく、彼の人間性をよく表しています。もちろん〈ゴンドワナ〉とはとてもうまくいっています。ロニー・リストン・スミスをカヴァーしたEP「Astral Traveling」(2022年)も素晴らしいレコードで、本当にいい流れがつくれているし、これからもこの関係が続いてくれることを願っています。

幸運にもロニー・リストン・スミスと3、4回、とても長く話をすることができたんです。彼が「よくやった」と言って連絡をくれたことは、人生の忘れられない瞬間のひとつです。

■『Cloud 10』は作風としては〈ラヴモンク〉時代を継承するものですが、グループ編成を見ると〈ラヴモンク〉での3作目にあたる『Blue To Red』(2020年)よりイギリスのミュージシャンがバンド・メンバーとなっています。録音のベースはイギリスに移ったのですか?

CW:いえ、マドリードにあるエスタジオ・ブラジルでレコーディングして、そこにイギリスからミュージシャンたちがやってきました。素敵なアナログ・スタジオで、そこでの収録は2回目でした。メンバーは当時一緒に仕事をしていた音楽家で、ゴンドワナ・オーケストラのメンバーだったジョン・スコット。それと2作目の『Shamal Wind』(2018年)でピアノを弾いていたフィル・ウィルキンソン。彼もイギリス人ですが、当時彼はスペインに住んでいました。それからサイモン・“スニーキー”・ホートンは、90年代半ばのレイ&クリスチャン時代まで遡る長い付き合いです。トン・リスコはスペインのガリシア地方の出身で、最高に素晴らしいヴァイブ奏者なんです。ほとんどはイギリスのメンバーですよね。でも私にとってアルバム作りは料理みたいなもので、それは材料やキャラクターをまとめることであり、レコーディングした時点でのスナップショットでもあります。だから、そのとき一緒に仕事をしているプレイヤーや周りにいる人たちがその時々のプロジェクトに参加する傾向があって、作品ごとに自然に移り変わっていきます。私は曲を書いてからデモを作ることが多いのですが、そのときの曲について私が求めるフレーヴァーを考えます。そうしたらジョン・スコットが最適なドラマーで、ベースはスニーキーが最高だと思いました。それにマッコイ・タイナーみたいなピアノも必要で……だからフィル・ウィルキンソンにピアノをお願いしました。最終的に正しい結果を得るために、正しい材料を揃えるようなことをするわけです。

アルバムの演奏はライヴ・バンドとはまったく別もので、ライヴ・バンドで使うプレイヤーのリストもあるけれど、アルバムはそのとき必要な要素に基づいています。私にとってはいつも音楽が最優先で……一緒に仕事をした仲間のほとんどは、そんな私のことをよく知っています。私はとても正直で、彼らはそれを理解してくれる。その上でアルバムに参加するなら、参加する。しないなら、しない。ミュージシャンがプロセスにコミットし、自分自身よりも音楽を優先すること、それは私の音楽にとって本当に重要なことなんです。ミュージシャンが私と一緒にスタジオに入るとき、私は彼らがテクニックを見せびらかしたり、楽曲にあれやこれやと注文を入れたりすることを望んでいません。深い意味で、精神的な意味で、献身的な意味で、その瞬間、その楽曲を可能な限り良いものにすることに集中してもらうような……音楽に向き合ってその中に完全に同調してほしいのです。私にとってはそれが全てなんです。私がミュージシャンを集めるときにいつも心がけているのは、スタジオでそのような雰囲気を作り出すこと、つまり何か特別なものを作り出そうというスピリットをみなと共有していくことです。アナログ・スタイルのレコーディングは、その生演奏の瞬間を録音しなければなりません。上手く演奏できなかったらもう一度やり直さなければなりませんが、レコーディングを繰り返すには録音テープに十分なスペースが必要です。アナログ・スタイルのレコーディングにはこういったリスクがある一方、そうした制約下でのエネルギーがもたらすパフォーマンスのレベルはとても特別で、アルバムに美しいものをもたらしてくれると思います。そのプレッシャーに対処し、深く入り込むことができるミュージシャンがいる限り、毎回ずっといいものができる、そう思っています。

■『Blue To Red』からはさらにハープ奏者が加わっています。ハープはゴンドワナ・オーケストラはじめ、マシュー・ハルソールが好んで使う楽器なのですが、そのあたりは影響を受けているのですか?

CW:もちろんです。マシュー・ハルソールはハープにこだわってきました。彼のバンドにはつねにハープがあり、それが彼のユニークなセールスポイントのひとつだと思います。私はマシューのおかげでハープ奏者のアマンダ・ウィッティングと仕事をするようになりました。アマンダがゴンドワナ・オーケストラで演奏していたのが直接のきっかけで、私がベルリンでのライヴに行ったとき、そこで初めてアマンダに会い、彼女の演奏を聴いて、意気投合しました。そして、当時進行中だった『Blue To Red』のセッションに参加してもらいました。土曜日にゴンドワナ・オーケストラで一緒に演奏して、そのまま月曜日に彼女はスタジオにいて、私の次のアルバムのレコーディングに参加してもらったのです。彼女はこれまで私の作品にたくさん参加してくれてますし、私も彼女のアルバム3枚に参加しています。

■マシューの場合はアリス・コルトレーンが好きでハープを重用していると思うのですが、あなたも〈ゴンドワナ〉移籍後はマシューやアリスの影響からか、いわゆるスピリチュアル・ジャズ的な要素も増えているような気がします。いかがですか?

CW:ハープという楽器に関して言うと、アマンダ・ウィッティングはアリス・コルトレーンというよりドロシー・アシュビーに近いタイプの演奏家で、アリスよりはるかにメロディアスだと思います。ドロシー・アシュビーは私がよく聴く偉大な伝説的ハープ奏者です。1970年の『The Rubáiyát Of Dorothy Ashby』はお気に入りのアルバムのひとつ。これまでで最も美しいハープのアルバムだと思っています。私にとってハープはジャズという音楽における重要な一部だし、美しい音色を持ち、フルートとの相性もとてもいい。質感的にもね。ヴィブラフォンやローズ・ピアノなどとも相性はいいですが、とくにフルートと美しく調和する音だと思います。ハープは視覚の面でもステージでとても重要です。とても大きくて、とてもエレガントで、音楽に静けさと落ち着きと真剣さを与えてくれます。ああ、深くてゆっくりとしたスピリチュアルなジャズの曲を演奏しているときに、突然心臓の音が聞こえてきたら、心臓がバクバクしてしまいますね。本当にゴージャスなサウンドです。ハープは最近とても重要な楽器になってきていて、ジャズ界にとって興味深い存在だと思います。アマンダは昨年〈ファースト・ワーズ〉に移籍して、いま新プロジェクトを立ち上げるなど、新しいキャリアをスタートさせています。今後の彼女の動向も目が離せないと思います。

■あなたの音楽はスピリチュアル・ジャズとカテゴライズされる場合もあると思いますが、いわゆるフリー・ジャズやブラック・ジャズ的なそれではなく、あくまでモーダルでクールなものであると思います。たとえばファラオ・サンダースとかマッコイ・タイナーのようなタイプとも少し違い、近い印象ではポール・ホーンやボビー・ハッチャーソンのような音楽を彷彿とさせます。エモーションよりも知性が勝る音楽で、非常に洗練されてスタイリッシュな印象を持つのですが、あなた自身は音楽を作ったり演奏したりする際に意識しているのはどんなところですか?

CW:あなたが名をあげたポール・ホーンやボビー・ハッチャーソンは、実際に参考にするミュージシャンですね。音楽におけるモーダルなエッセンスは、私が好きなクラブ・ミュージックの要素と結びついているから重要です。モーダル・ジャズには深みとクラブっぽさがあると思います。50年代や60年代のハード・バップを演奏するなら、コード・チェンジやウォーキング・ベースがとても特徴的ですが、モーダル・ジャズの世界に一歩足を踏み入れると、ベース・ラインを歩かせる必要はなくなります。モーダル・ジャズの多くには大きなベース・リフがあり、私はそれが大好きです。ベースのフレーズが大好きなので、私の曲はどれもベース・ラインが大きい。どれも美しくメロディアスなベース・ラインです。だから、ハード・バップのようにコード・チェンジを多用するよりも、モーダル・ジャズのウォークしないベース・ラインのほうが自分の音楽にはしっくりくると思っています。もちろん私の曲にはコード・チェンジもあるし、ストレート・アヘッドなジャズへの敬意もあります。スタイル的にモーダルなものはジャザノヴァやザ・ファイヴ・コーナーズ・クインテット、ティモ・ラッシーの世界に共通するもので、彼らの音楽はよりオープンエンドで、テクスチャーが強く、もっとスペースがあるものが多いです。エレクトロニクスを使ったり、ほかのものを使ったりするためにはスペースが必要なんです。ハーモニーが複雑すぎたり、変化しすぎたりすると、サンプルや深みのあるサウンドの効果が少し薄れてしまいますから。

私が参考にしている一例をあげると、ボビー・ハッチャーソンとハロルド・ランドのアルバム『San Francisco』があります。ドナルド・バードがマイゼル兄弟とやった作品もそうですね。それからロニー・リストン・スミス! 私の〈ゴンドワナ〉からの最初のレコード「Astral Travelling」EPに遡りますが、ロニー・リストン・スミスをカヴァーしたこの作品もまたモダンでスピリチュアルなジャズです。モード・ジャズとファラオ・サンダース的なスタイルのクロスオーヴァーのようなものですね。私はじつは、幸運にもロニー・リストン・スミスと3、4回、とても長く話をすることができたんです。彼は私が「Astral Traveling」EPをリリースした後に連絡をくれて、電話でピアノを聴かせてくれました。彼の話に圧倒されて涙が出そうになりましたね。音楽について2、3時間話したのですが、あのレベルに達した人と話して、彼がいま何を考えているのか、どう考えているのか、彼がいま音楽についてどう感じているのか、彼の音楽をリスペクトしながらも新しいものを作ろうとしている私のような人間について、彼がどう考えているのか……彼の脳みその中にあるいろいろなものをかき集める機会を持てたことは、自分の人生が肯定されるような経験でした。

カヴァー・ヴァージョンに関する個人的な見解を述べると、すでにクラシックになっている名曲を新しいものに書き換えてしまうのは最悪の試みだと思っています。私は自分で曲を書くので、カヴァー・ヴァージョンはあまりやりません。だから、あくまでレーベルからの特別企画的な提案だったとはいえ、ロニー・リストン・スミスの曲を3曲やるのはとても難しかったですし、オリジナルとなるべく同じように聴かせたかったから、アレンジもスタイルも深く考えなければなりませんでした。ロニーがトラックをとても気に入ってくれて、本当に理解してくれたのは、私にとっては圧倒的な体験でした。彼が「よくやった」と言って連絡をくれたことは、人生の忘れられない瞬間のひとつです。原曲を書いた人からリスペクトを受けるなんて素晴らしい経験で、一生感謝しつづけたいと思っています。

自分の経験の断片、好みの断片、人生や自分自身の断片を組み合わせることで、アーティストとして、作曲家として、自分の持ち味を発揮することができるようになるのです。私のなかにはマンチェスターの断片があり、ロンドンの断片があり、マドリードの断片がある。中東の断片も持っています。

■『Cloud 10』には先ほど話に出た “Tubby Chaser” という曲があって、これは1960年代に活躍したイギリスの伝説的サックス奏者のタビー・ヘイズへのオマージュかと思います。曲調はそのタビー・ヘイズと同時期に活躍したサックス&フルート奏者のハロルド・マクネアの “Hipster” を彷彿とさせるものです。この “Hipster” はダンス・ジャズ・クラシックでもあるわけですが、こうした1960年代から1970年代初頭のUKジャズの影響はあなたにも大きいのでしょうか?

CW:ああ、素晴らしい影響を受けていると思います。タビー・ヘイズの “Down in the Village” は最高にクールだと思います。ハロルド・マクネアはカリブ海出身ではあるけれど、イギリスに渡って多くの時間を過ごしました。彼の “The Hipster” はまさに私がやってみたいことのひとつですね。スタイルの面で私やファイヴ・コーナーズ、ティモ・ラッシーに通じるサウンドがあります。私たちみんなが聴いてきた音なんですね。タビー・ヘイズやハロルド・マクネアたちはその元祖なんです。タビー・ヘイズはイギリスで言えば、50年代にUKのジャズ・シーンが成長した時期の最初の人物だから、とても愛されています。サックス、フルート、ヴィブラフォンを演奏して、多くの音楽家に影響を与えました。私のような人間ももちろん彼を避けて通ることはできませんよね。50年代にタビーたちはみな船に乗って演奏しながらアメリカに渡った。ニューヨークで3日間音楽を聴き、最新のレコードを買い、それをトランクに入れてまた船で戻ってくる。その頃のロンドンではサックス奏者のロニー・スコットが素晴しいジャズ・クラブをオープンして、タビー・ヘイズは人々がジャズを楽しむそんな素敵なロニー・スコッツ・クラブで演奏し、ニューヨークで聴いてきたものを再現しようとしたんです。古き良き時代のイギリスらしい話ですね。つまり、アメリカ人がやっていることを、私たちイギリス人も真似してやってみようじゃないかと。タビー・ヘイズはニューヨークに行ってアメリカのミュージシャンとレコーディングし、ロニー・スコットはソニー・ロリンズに演奏してもらうためにイギリスに招聘した。彼らはパイオニアであり、道を切り開いてきました。私たちはまだまだ彼らのことについて話をすべきです。彼らが私たち全員に与えた影響はいまでも感じられるわけですから。いま彼らのレコードを聴いても、ほかのどのレコードよりも優れていると感じます。

タビー・ヘイズと同じような時代のハロルド・マクネアも、フルート奏者として私に多大な影響を与えてくれました。息を強く吐きながらフルートを吹くという、いわば歌と演奏を同時にこなす独特なスタイルを持っていました。同じようなスタイルを持つローランド・カークの演奏も聴きましたが、私にとってはハロルド・マクネアの “The Hipster” やそのほかの曲もろもろの方が素晴らしかったです。彼はケン・ローチ監督のドキュメンタリー映画『Kes』(1969年)のサウンドトラックに参加していて……最高に素晴らしい映画なんですが、その音楽を作曲家のジョン・キャメロンが手がけていて、ハロルド・マクネアがフルートを吹いています。初めてそのアルバムを聴いたとき、私は自分が何を聴いているのか信じられなかった。本当にゴージャスで、素晴らしい作品です。けれどもハロルド・マクネアは時代を先取りしていたのに、長生きはできませんでした。彼は3、4枚のアルバムを作って、それで死んでしまったのです。でも、彼が残したものは本当に驚くべきもの。みなさんにはぜひハロルド・マクネアを聴いてみてください、と言いたいですね。

■現在のイギリスは、サウス・ロンドンのシャバカ・ハッチングスたちを中心としたジャズ・ムーヴメントがあり、一方でマンチェスターのマシュー・ハルソールやゴーゴー・ペンギンたちからも発信がおこなわれています。あなたはサウス・ロンドン・シーンとは異なるジャズをやっていて、でもゴーゴー・ペンギンなどともまた異なるジャズであると思います。ブリストルなどほかの都市でもジャズがあるわけですが、あなたは自身の音楽についてどのようなジャズだと思いますか?

CW:私はロンドン南部に近いブライトンで育ちましたから、ロンドンのジャズ・シーンの性質は理解しています。サウス・ロンドンのシーン全体は、アフロセントリックなサウンドですね。とてもディープでエレクトロニックなクラブ・ミュージックの要素もありますね。ロンドンのシーンにはライヴのエネルギーがあります。外に出て、集まって、演奏して、できるだけ多くの人がステージに立つ。現在のロンドンのシーンにはジャズが長い間必要としてきた若々しいスピリットがあります。一方でマンチェスターのマシューはもっと洗練されていると思います。もしマシューがサウス・ロンドンのペッカムを拠点にしていたら、いまごろ彼はイギリスで一番のスターになっていたと思いますよ。マンチェスターにいるということで、彼は少し注目を集めづらい部分があるかもしれません。でもロンドンはロンドンでほかとは違う難しさがあります。私はどちらのシーンも見てきたので、それぞれの苦労がわかるんです。私には世界を旅するトラヴェラーのような要素もあり、幸運にもその土地土地のいろいろなスタイルの音楽を演奏する機会に恵まれてましたから。文字どおりどんなスタイルの音楽もやってきたし、高いレベルで演奏してきました。私が持っている音楽的な幸運です。一緒に演奏するバンドは、多くの異なる味をもたらしてくれますが、それらを何とかうまく調和させることができたと思います。

影響されたものが多すぎるのはときに悪いことで、混沌としてしまうこともあります。でも、音楽に限らず何ごともそうですが、自分の経験の断片、好みの断片、人生や自分自身の断片を組み合わせることで、アーティストとして、作曲家として、自分の持ち味を発揮することができるようになるのです。私のなかにはマンチェスターの断片があり、ロンドンの断片があり、マドリードの断片がある。中東の断片も持っています。私の音楽には、いろんな影響があるんです。住んでいたところからだけじゃなくて、いろんな音楽を聴いていますからね。だから地理的な縛りはあまりありません。いろいろな人に会い、いろいろなミュージシャンと演奏する機会があり、私はその経験を自分のなかに持っている。自分のヴォキャブラリーや作曲、演奏に、そのような断片を少しずつ取り入れることを楽しんでいるんですね。だから私のアルバムにはいろいろなスタイルがあるんだと思います。アフロ・キューバンから得たものも、深いスローなスピリチュアルな曲も、アップテンポのモーダルなものもあります。高速のジャズ・ダンサーからミディアム・テンポのジャズ・ダンサーも、“The Hipster” のような3/4拍のジャズ・ワルツもある。中近東の影響も、パーカッシヴなものもたくさんある。これが作曲の面白いところなんです。願わくは、私がそれらすべてを説得力のある方法でまとめられる実力を持つアーティストでいたいと思っています。ひどいコンピレーションみたいにならないようにね。これが実際に本物の芸術的な取り組みなんです。私はシーンで何が起こっているかということには興味がなく、いい音に興味があるのです。

■『Cloud 10』とEPの「Love & Life」、そして未発表の新曲をまとめた『Cloud 10 – The Complete Sessions』がこの度日本で発売されます。改めて日本のファンに向けて、どんなところを聴いて欲しいかお願いします。

CW:本当に素晴らしい作品だと思っています。なんせ、私たちがおこなったレコーディング・セッションのすべてが収録されていますからね。完全なセッションです。オリジナル・アルバムの『Cloud 10』と、同じセッションで作られたEP「Love & Life」、そしてどちらにも収録されることのなかった“La Bohemia” と “Hang Time” というふたつの未発表曲が収録されています。とくに “La Bohemia” はレコーディングしたときに、ミュージシャンがまるで昔のジャズ・バンドのようにスウィングしている瞬間が最高でした。ベース・ラインは典型的なディープ・リフで、スピリチュアルでモーダルなものですが、奏者たちは突然50年代のスウィング・ジャズのようにベース・ラインをウォークさせ始め、エネルギーが爆発します。“La Bohemia” を聴いて、あのレコーディングのときに私が感じたエネルギーを体験できるかどうか確かめてほしい。本当にこの曲がリリースされたことをとても嬉しく思っています。“La Bohemia” と “Hang Time” をどうぞ楽しんでくださいね。

Chip Wickham

FUJIROCK FESTIVAL'24出演決定!

https://www.fujirockfestival.com/

俺はラリーズに関しては、皆がけなすとほめたくなるし、絶賛すると批判したくなる。そういうフラットな立場でずっと接してきた。なにごとも、神話化されることが嫌いだし。

灰野敬二さん(以下、敬称略)の取材を始めてからちょうど3年が経った。周辺関係者インタヴューも含めて今なお継続中である。この取材は、「灰野さんの本を書いてくれ」というエレキング編集部からの依頼がきっかけだが、私自身の中にも「灰野さんの軌跡をちゃんと残さなくてはならない」という思いがずいぶん前からずっとくすぶっていた。灰野敬二ほどオリジナルな世界を探求し続けてきた音楽家は世界的にも稀、というか他にいないという確信があったから。半世紀以上にわたり、自分だけの音楽を追い求め、膨大な数の作品を残してきた彼の評価は、日本よりもむしろ海外での方が高いし、灰野の全貌を知りたがっているファンが世界中にいる。この貴重な文化遺産をできるだけ詳細かつ正確に文字として残さなくてはならないという一種の使命感に背中を押されて、私はこの仕事を引き受けた。

灰野と私の関係についても少し説明しておく。私が灰野の存在を知ったのは1979年、彼が不失者を結成して間もなくの頃で、私は大学2年生だった。10月14日に吉祥マイナーで初めて不失者のライヴを体験し、続く27日にも法政大学学館ホールで観た。当時の不失者のベイスはガセネタの浜野純。その後も80年代には不失者だけでなくソロなどいろんな形態での彼のライヴに通い続けた。85年頃からは個人的なつきあいも始まり、不失者のライヴ・ツアーを主催したこともあったし、互いの家でレコードに聴き浸ることもしばしばだった。90年代以降は、ライヴを観る機会がめっきり減り、雑誌の取材などで時々会う程度の希薄な関係になったが、レコード・リリースやライヴ・ツアーなど海外での活躍が目立つようになった彼を遠くから眺めつつ、「ようやく灰野敬二の重要さが認められる時代になってきたな」とうれしく思っていた。そして、ここ3年間、100回以上のライヴに通い、彼の自宅でのインタヴューを続けてきた。

今年秋に出すつもりで進めている本は、灰野敬二の音楽家としての歩みをまとめた、伝記的なものになるだろう。2012年に出た『捧げる 灰野敬二の世界』(河出書房新社)は、灰野が音楽家としての哲学を語った対談集とディスク紹介、年譜という内容だったが、今回の本では自身の言葉で音楽活動の軌跡を詳細に語ってもらっている。また、私生活や様々な交友関係など音楽からちょっと離れたことにもできるだけ触れてもらい、人間・灰野敬二の全体像、それを取り巻く時代の空気を描くことをめざしている。雑談的に語られるエピソードが彼の本性を照らし出すことは少なくないはずだ。まだリストアップされていないが、灰野が好きな音楽家やレコードを紹介するページは、私も楽しみにしている。

というわけで、今月から、本の前宣伝を兼ねて、これまでにおこなってきた灰野インタヴューの中からちょっと面白いエピソードをランダムに紹介していく。単行本にする際は、膨大な発言を整理、編集しなくてはならないわけだが、ここではできるだけ対話を素起こしのまま(若干の補足説明を加えつつ)紹介したいと思う。単行本には載らないであろう言葉も多いはずだ。第1回目は、「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」、そして「ダムハウス」について。

■《エレクトリック・ピュア・ランド》と水谷孝

《エレクトリック・ピュア・ランド》は、ロスト・アラーフのヴォーカルの灰野とドラマーの高橋廣行=通称オシメ、そして裸のラリーズの水谷孝が共同で企画したライヴ・イヴェント・シリーズで、73年から74年にかけて計5回開催された。ロスト・アラーフ(当時はキーボードの須田とベイスの斉藤も随時参加)とラリーズ以外に出演したのは、頭脳警察、カルメン・マキ&OZ、セブン(アシッド・セブン)、紅とかげ、南正人などである。

■《エレクトリック・ピュア・ランド》の第1回は73年7月3日、池袋シアターグリーンですね。

1秒をどれぐらい自由自在に操れるかの訓練を自分でやった。別の言い方をすれば、間と呼吸の訓練。それは、生易しいもんじゃない。

灰野敬二(以下、灰野):1回目の出演者はロスト・アラーフと裸のラリーズだけだったけど、その後、南正人さんなどいろんな人たちに出てもらった。中心になって企画を進め、現場を仕切っていたのはオシメ。彼は元々プロデューサー志向が強い人だったからね。

■灰野さん自身とラリーズとの接点は?

灰野:水谷氏と初めてちゃんと話したのは70年、7月に富士急ハイランドで開催された《ロック・イン・ハイランド》の少し後だったと思う。場所は、ちょうど楽器セールをやっていた渋谷道玄坂のヤマハだった。「君の声と僕のファズ・ギターを絡めたい」と言われたんだよ。でも、俺が初めて彼を見たのは、70年3月の南正人さんの《魂のコンサート》の時だった。俺が学生服姿で飛び入り参加したそのコンサートでは、南さんが「渋谷を歩いていたら雰囲気のある奴がいて、シンガーだというから連れてきた」と言って水谷氏をステージに上げ、彼は弾き語りをしたんだよ。俺はそれを観ていただけで、彼との会話はなかったけど。水谷氏が俺を初めて認識したのはさっきの《ロック・イン・ハイランド》にロスト・アラーフが出た時だったみたいだね。「ラリーズが会場に着いた時ちょうどロスト・アラーフをやっていた」と、後日、山口富士夫がオシメに言ったそうだよ。だから、水谷氏はヤマハで俺に話しかけたのかもしれない。あと、俺がロスト・アラーフに加わって最初に練習した(70年7月)のが渋谷の宮益坂のミウラ・ピアノ・スタジオという場所だけど、後にラリーズもそこをよく使っていたね。

当時の我々の行動パターンは、道玄坂のヤマハでレコードを買って、ブラックホークかBYGかムルギーに行くという流れだったから、そのあたりで音楽関係者と顔見知りになることが多かった。水谷氏と道玄坂ヤマハで立ち話をした時、俺は下の部分がない中途半端なフルートとコンガを買ったのを憶えている。持って帰るのが大変だった。フルートはその頃から練習し始めたけど、人前で吹き出したのは80年代以降だね。

■オシメはロスト・アラーフ解散後の75年には、一時期、ラリーズのドラマーとしても活動してましたよね。水谷さんと仲が良かったのかな?

灰野:《エレクトリック・ピュア・ランド》からのつきあいに加え、オシメが経営していた渋谷のアダン・ミュージック・スタジオをラリーズがよく使っていたからね。ラリーズはちょうど、ドラムの正田俊一郎が脱退した頃だったから、オシメが代わりのドラマーになったんだよ。で、オシメの後にサミー(三巻俊郎)がドラマーになった。

■ヤマハで水谷さんから「君の声と僕のファズ・ギターを絡めたい」と言われた時、灰野さんはラリーズに関してはどの程度知ってたんですか?

灰野:ほとんど聴く機会はなかったけど……まあ、普通の8ビートのロックだなと思っていた。《ロック・イン・ハイランド》の時も俺は観ていない。ライヴをちゃんと聴いたのは、《エレクトリック・ピュア・ランド》の第1回(1973年7月3日 池袋シアターグリーン)の時だった。その時俺は水谷氏に「ヘタだけど好きです」と言ったんだ。水谷氏は「ヘタは余計じゃないか」とあの口調で言った。俺はいつも正直に言うからね。それに、上手い下手よりも、好きかどうかが大事だし。気持ちって、隠そうとしても、どうしても伝わってしまうからね。ラリーズはロックの新古典派だと思っている。

■水谷さんは灰野さんの歌に関してはどう言ってました?

灰野:その頃ではなく、『わたしだけ?』(81年)が出た頃のことだけど……彼とは《エレクトリック・ピュア・ランド》の後もずっとつきあいがあり、時々会ったりもしていたし、喧嘩も何度もした。アルトーとマラルメのことでもめたり(笑)。で、『わたしだけ?』が出た後、「歌詞もしっかり読んだよ」と彼に言われてうれしかった。

灰野敬二『わたしだけ?』

俺と水谷氏はみんなが思っているほど仲が良かったわけじゃないし、みんなが思っているほど仲が悪くもなかった。俺はラリーズに関しては、皆がけなすとほめたくなるし、絶賛すると批判したくなる。そういうフラットな立場でずっと接してきた。なにごとも、神話化されることが嫌いだし。

時間と共に、皆、優等生になっていってしまう。90年代に流行ったロウファイとかヘタウマも、そういうスタイルの優等生にすぎない。自分たちの世界を作り上げたがゆえに、それを保険にして、その枠から出ようとしなくなる。俺は絶対に自分の形を守ろうとはしないよ。

あの体験がなかったら、ポップ・スターになっていたかもしれないよね。音楽の何に着目するかで、その後の音楽家としての生き方が全然違ってしまったわけで。

■ダムハウスのアニキ

■73年に京都にしばらく滞在していたそうですね?

灰野:銀閣寺の近くにあるダムハウスという喫茶店ね。俺がアニキと呼んでいるそのマスター飯田さんと最初に会ったのは渋谷のアップルハウスだった。オシメが浅海さん(ロスト・アラーフの初代ピアニスト浅海章)と出会い、ロスト・アラーフ結成のきっかけにもなった場所で、ビートルズ・シネ・クラブの本部があった場所。俺も時々行ってて、京都からふらりと遊びに来たアニキとそこで出会った。ジャズやブルースに非常に詳しい彼から、「ジャズを聴いた方がいいよ。君だったらいつ来てもうちに泊めてあげるから」と言われたんだ。当時俺はジャズにはほとんど興味がなかったんだけど、時間もあったので、京都まで行ってみた。結局ダムハウスの2階に一ヵ月半滞在し、ひたすらジャズとブルースのレコードだけを聴いていた。店の手伝いをしながら。店が1階で、2階が住居。毎日、定食もごちそうになって。隣が風呂屋だったから便利だったな。バックパッカーみたいな連中もよく泊まってた。音楽中心のちょっとしたコミューンみたいな感じだった。後の「どらっぐすとぅあ」などにつながってゆく感じだね。

■京都では演奏はしなかったんですか?

灰野:いや、その一ヵ月半は一切しなかった。レコードを聴くだけ。でも、ライヴを観に行ったりはしたよ。思い出深いのは、京都大学西部講堂での山下洋輔トリオだね。アニキはチャーリー・パーカー以上はいないと言い切るほどのパーカー信者で、巷間「フリー・ジャズ」と呼ばれているものにはまったく興味ない人だったけど、なんとなく一緒に観に行ったの。オシメが山下洋輔ファンだったから、俺も彼から『木喰』(70年)だけは借りて聴いていたけど、あまり惹かれなかった。既に聴いていたセシル・テイラーの二番煎じみたいだな、という印象で。彼らはステージ上ではなく、フロアで演奏しており、俺は一番前、彼らのすぐ目の前で聴いていた。21才の若造が、フーン、なるほどね……みたいな感じで。で、演奏の途中で突然ブレイクして音が一瞬止まった時、俺はジャンプしたんだ。彼らを試してみたくなって。でも、彼らはまったく動揺することなく、また演奏が始まった。その時、彼らの覚悟を見た気がした。これは違うなと。

■その時のメンバーは?

灰野:山下洋輔(p)、坂田明(as)、森山威男(ds)。30年ぐらい後、一緒にやるようになってから坂田さんにその時のことを話したけど、彼は全然憶えてなかった。

山下洋輔トリオ『Clay』

■で、ダムハウスでは具体的にどういうレコードを聴きこんだんですか?

灰野:ジャズとブルースだけ。毎日、何度も何度も聴き続けた。これだけを徹底的に聴けば他は必要ないと、アニキが12枚のLPを選んでくれたんだよ。その12枚は、チャーリー・パーカー『"Bird" Symbols』(61年)、チャーリー・パーカー・クァルテット『Now's The Time』(57年)、ピアニスト/シンガーのリロイ・カーとギタリストのクラッパー・ブラックウェルのデュオ作『Naptown Blues 1929-1934』(73年)、ファッツ・ナヴァロ『The Fabulous Fats Navarro Volume 1』(57年)、セロニアス・モンク『Genius Of Modern Music Vol. 1』(56年)、ブラインド・レモン・ジェファーソン『The Immortal Blind Lemon Jefferson』(67年)、ジョン・リー・フッカー『No Friend Around』(69年)、T-ボーン・ウォーカー『Stormy Monday Blues』(70年)、ゴスペルのコンピレイション盤『Ain't That Good News』(69年)。タイトルがすぐ出てこないけど、レスター・ヤングとグレン・グールドもあったな。彼にとってはグールドもジャズというとらえ方だった。あっ、一番肝心なのを忘れてた。チャーリー・クリスチャン & ディジー・ガレスピー 『Dizzy Gillespie / Charley Christian 1941 (Minton's Playhouse & Monroe's Uptown, New York City)』(53年)。これは特に徹底的に聴かされた。

■アニキとはその後のつきあいは?

灰野:ずっとある。いつだったか、ダムハウスはその後閉店したんだけど、アニキとは10年に1度ぐらい連絡を取り合い、うちにも遊びに来たことがあった。彼はその後、新たな店を始めたんだ。バロック音楽しかかけない「ロココ」という喫茶店。

■このダムハウスでの修行的な集中リスニング体験は、その後のミュージシャンとしての活動にどのような影響を与えたと思いますか。あるいは、土台になってますか?

灰野:もちろんなっているんだけど、特にジャズは勉強として聴いたし、こうあるべきだという聴き方をしたせいで、ジャズが楽しくなくなっちゃたんだよね。ずっと呪縛があった。反対に、スワン・シルヴァートーンズなど50年代のゴスペルはロックとして聴けるようになったけど。

■でも、モンクやチャーリー・クリスチャンなどは大好きだとずっと言ってきたじゃないですか。昔、僕にもずいぶん勧めましたよね。実際僕は、80年代半ばに灰野さんに言われてチャーリー・クリスチャンのレコードを買ったし。

灰野:ジャズの美しい形として聴くべきだと言ったの。なんでもそうだけど、ひとつのことをやると、もう一方のことを忘れてしまいがち。俺の場合は、ジャズの色を楽しむということを遮断されちゃった感じなの。音の表と裏の関係は深く理解できたけど。だからこそ俺は、表と裏の真ん中を自分で勉強したわけ。そこから生まれたのが不失者だよ。微妙なタイミングのとらえ方は、この時のジャズとブルースの勉強が土台になっていると思う。そこから更に、1秒をどれぐらい自由自在に操れるかの訓練を自分でやった。別の言い方をすれば、間と呼吸の訓練。それは、生易しいもんじゃない。俺は京都から戻ってから、この12枚を自分で揃えて、更に徹底的に聴いて学習した。冬、コタツに入って夜中にずっと聴き続けてそのまま寝落ちして、明け方牛乳配達の音や小鳥のさえずり、通りを箒で掃く音などで目が覚めるんだけど、そういった一つひとつの音を裏、表、裏、表……と感知して、頭がおかしくなりそうだった。物と物が触れているか触れていないか、その関係を無限に探求し続けるぞと思った。

■京都での一ヵ月半は、その後の音楽家人生にとってものすごく重要だったわけですね。

灰野:そう。笑っていいけど、あの体験がなかったら、ポップ・スターになっていたかもしれないよね。音楽の何に着目するかで、その後の音楽家としての生き方が全然違ってしまったわけで。俺はあの時から、音楽の根源を知りたいと思うようになったの。あれが本当の始まりだったと思う。当時、アニキは「君は既にやっているよ、無意識で」と言っていたけど。よせばいいのにということをやっちゃう、それでしか得られないことがある。アルバート・アイラーはやったけど、コルトレインはやっていない。だから俺はずっとアイラー派なの。アニキと俺の関係は、ボクシングの名トレーナーが一つの才能を見つけて育てたようなものだと思う。間違いなく恩人だよ。彼と出会わなくてもモンクもチャーリー・クリスチャンも聴いただろうけど、彼はそこに違う見方や回路を示してくれたんだから。

灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

「アンビエント/ドローンの歴史の中で、重要なアルバムを上げてみよ」と問われたら、私は1994年のラファエル・トラルの『Sound Mind Sound Body』と2004年のシュテファン・マチューの『The Sad Mac』の二作は必ず入れると思う。ノスタルジックなムードのドローン音という意味で、現在まで続くアンビエント/ドローン・ミュージックの源流のように聴こえてくるから。

そして1994年から30年後に発表された『Spectral Evolution』は、ラファエル・トラルがアンビエント/ドローン的な「音楽」に久しぶりに回帰した作品であり、彼の音響実験の成果が見事に結晶したアルバムであった。いや、もしかするとアルバム『Spectral Evolution』は、ラファエル・トラルの30年に及ぶ活動・経歴のなかでも、「最高傑作」と呼べる作品ではないか。むろんそんなことを軽々しくいうものではないことは十分に承知しているけど、しかし本作は彼が1995年の『Wave Field』以来、さまざまな音響の実験を経て、ついに新たな「音楽」へと辿り着いたといってもいいほどのアルバムに思えたのだ。

ラファエル・トラルは、ポルトガルの実験音楽家でありギタリストである。1995年に実験音楽とシューゲイザーがミックスされたような『Wave Field』をリリースした。この二作はいまだ名作として語り継がれている。

トラルは以降も、旺盛な活動を展開し、多くのアルバムを送り出してきた。2004年には日本の〈Headz〉からリリースされた『Harmonic Series 2』を覚えている音楽マニアの方も多いのではないか。近年ではギターから距離をとり、自作の電子音楽器で自在に即興的な電子音を生成する音響作品を制作している。この『Spectral Evolution』は、そんなトラルがギター/音響/アンビエントに、ついに「回帰」したアルバムとひとまずは言えるかもしれない。

そして『Spectral Evolution』は、ジム・オルークが〈Drag City〉傘下で運営する〈Moikai〉からリリースされたアルバムなのだ。〈Moikai〉は、ポルトガルの電子音楽家ヌーノ・カナヴァロ『Plux Quba』を再発したことで知られるレーベルである。ちなみに〈Moikai〉からはトラルのファースト・アルバム『Sound Mind Sound Body』もリイシューされていた。

ヌーノ・カナヴァロ『Plux Quba』と『Spectral Evolution』を並べてみると、どこか共通点を感じる方も多いのではないか。ポップで、人懐こく「親しみのある実験音楽」という風情が共通しているとでもいうべきか(ジム・オルークとラファエル・トラルの共演は、トラルの運営する〈Noise Precision Library〉から2010年に『Electronic Music』というアルバムとしてデジタル・リリースされている)。

むろん、この『Spectral Evolution』に限らずラファエル・トラルはずっと音楽の実験と音響の生成を続けてきたし、どのアルバムも大変に興味深い出来栄えだった。なかでもここ数年、〈Room40〉からリリースされた『Moon Field』(2017)、『Constellation in Still Time』(2019)などは、静謐なサウンドの実験音楽・電子音楽作品として、どれも素晴らしいものだった。

また、2018年の『Space Quartet』などは即興的な電子音響の生成によって、どこか20世紀、スペースエイジ・レトロフューチャー的な50年代の電子音楽をジャズ化したような独創的なアルバムであった。これは〈Staubgold〉からリリースされていた「Space Elements」シリーズが源泉かもしれないが。

私が思うに、本作『Spectral Evolution』は、この『Space Quartet』(および「Space Elements」シリーズ)で展開された電子音楽・即興・音楽という要素を、さらに拡張した作品に仕上がっていた。むろん『Spectral Evolution』にはジャズ的な要素・演奏はない。どちらかといえばフェネスの『Endless Summer』(2001)ともいえる電子音響/ドローンを展開している。しかし鳥の声のような電子音の即興/生成によるピッコロのような音が作品内に展開し、それがサウンドの生成変化の「起爆剤」になっているさまに共通項を感じるのだ。ジャズに展開するか、電子音響/ドローンに展開するかの違いとでもいうべきだろうか。まるでふたつの音楽・音響世界が、出発点を同じとする並行世界であるかのように聴こえてしまったのだ。

じっさい『Spectral Evolution』は、この地球の自然現象や野生生物の発する音をスキャンしながらも、まるでこの地球ではない別の「地球」を生成していくような音響空間を構成しているように感じれた。最初は印象的なギターのフレーズからはじまり、そこに電子音が絡まり、レイヤーされ、次第にスケールの大きな(もしくは顕微鏡を覗き込むようなミニマムな)音響へと変化を遂げていくさまは、まさに2024年の『Endless Summer』。永遠の夏への希求がいまふたたび電子音楽・実験音楽として立ち現れてきたというでもいうべきか。まさに『Sound Mind Sound Body』『Wave Field』的なアンビエント/ドローン・サウンドの系譜にある作品なのだ。

00年代以降、ギターから離れ、独自の電子楽器で自在に電子音を生成=演奏してきたトラルが、ギターをふたたび手にとったこと。その傾向は、先に書いたように、『Moon Field』から聴くことができたが、本作『Spectral Evolution』ではついに全面的に回帰した。しかも90年代以上の音響空間を生成しての回帰である。それは反動としての回帰ではなく、進化=深化としての回帰でもある。なぜなら、そこには20年以上におよぶ音響実験が経由されているのだから。

アルバムは、CD/LPは全12曲にトラック分けされている。デジタル版は1トラックにまとめられている。これはどちらがオリジナルというわけではなく、それぞれのメディアの特性に見合った選択をしたというべきだろう(私としてはトラック分けされている方が好みではあるが)。

じっさい『Spectral Evolution』は、47分で1曲とでもいうように、シームレスに音響が変化していく。音と音がつながり、変化し、そしてまた別の音響へと連鎖されていくさまは圧巻だった。その音響の変化の只中に聴覚を置くとき、リスナーは深い没入感を得ることになるはず。

トラルのこれまでのアルバムをいっさい聴いたことがなくとも、アンビエント/ドローンに興味のあるリスナーならぜひ聴いてほしい。かつて「アルヴィン・ルシエ・ミーツ・マイブラ」と呼ばれたトラルの魅惑的な音響世界がここにある。