ついに御大が動き出す。まもなくコンピレーション『Pay It All Back Volume 7』を発売する〈ON-U〉から、今度はなんとリー・ペリーがニュー・アルバムをリリースするとの情報が飛び込んできた。エイドリアン・シャーウッドも音の面でがっつり関わっているらしい。タイトルは本名の「Rainford Hugh Perry」からとられていて、どうやら彼のパーソナルな側面も打ち出された作品に仕上がっているようだ。現在、『Pay It All Back Volume 7』にも収録される新曲“African Starship”が公開中。

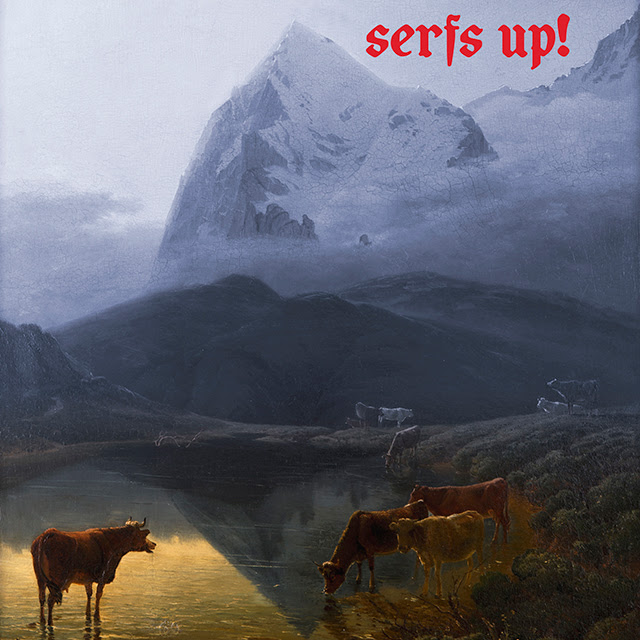

本名を冠した最新アルバム『RAINFORD』を

〈ON-U SOUND〉から日本先行リリース決定!

新曲&トレーラー映像公開! Tシャツ・セットの発売も決定!

伝説の中の伝説、リー・スクラッチ・ペリーが、盟友エイドリアン・シャーウッドと再びタッグを組み、自らの本名を冠した最新アルバム『Rainford』を4月26日(金)にリリースする。発表とともに、新曲“African Starship”が公開された。本作は、エイドリアン・シャーウッドが操縦桿を握り、ジャマイカ、ブラジル、ロンドンで録音された最新音源が収録される。

Lee “Scratch” Perry - African Starship

https://soundcloud.com/on-u-sound-records/lee-scratch-perry-african-starship/s-q6yZV

トレーラー映像はこちら!

https://youtu.be/QCMLNAUsz0s

これは今までリーが作った中で最も私的なアルバムであると同時に、音楽的発想はすごく新鮮で、こういった作品を完成させられたことを非常に誇りに思っている。 ━━エイドリアン・シャーウッド

レゲエ界のみならず、全音楽史を見渡しても、リー・ペリーが、他に類を見ないほどの偉人であることは、もはや説明不要だろう。巨匠ブライアン・イーノが「録音音楽屈指の天才」と称するグラミー賞プロデューサーであり、キース・リチャーズからデヴィッド・リンチ、ザ・コンゴスからザ・クラッシュ、ジュニア・マーヴィン、ビースティ・ボーイズなど、多くのアーティストのコラボレーターであると同時に、80歳を超えた今もなお、その革新的な姿勢で、多くのファンを魅了する伝説の存在だ。

一方エイドリアン・シャーウッドは、80年代から90年代にかけて確立したそのレフトフィールドなサウンドを通して、UKダブを当時最も先進的なサウンドとして世界に広めると同時に、後の音楽史に多大な影響を及ぼしたプロデューサーとして、40年近く第一線で活躍。ナイン・インチ・ネイルズ、プライマル・スクリーム、ブラー、デペッシュ・モード、ザ・フォール、ルーツ・マヌーヴァといった多様なアーティストたちとコラボレートし、自身の武器であるミキシング・デスクを通して、唯一無二のサウンド・サイエンスを提供してきた。

リーとエイドリアンの友情は1980年代半ばまで遡る。ふたりはアンダーグラウンドのラジオ界における伝説的人物スティーヴ・ベイカーの仲介で出会った。この出会いが、『Time Boom X De Devil Dead』や『From The Secret Laboratory』といった〈On-U〉の傑作や、リーが生き生きとしたヴォーカルをダブ・シンジケートのレコードに吹き込むといったことに繋がる。今回完成した『Rainford』は、2年以上に及ぶ制作の成果で、ふたりが信頼を寄せる一流ミュージシャンたちと共に、三つの国でレコーディングされている。後世に残る作品を作ろうという決意で臨んだ今回、シャーウッドはこの作品をリック・ルービンがジョニー・キャッシュと組んで〈American Recordings〉からリリースした一連の作品になぞらえ、アルバムのタイトルに本名が使われていることからも明らかなように、リーにとって、かつてないほどパーソナルな作品であると共に、間違いなくリーのキャリアの中でも最も力強い作品の一つとなっている。

アルバムの1曲目を飾る“Cxricket On The Moon”の雰囲気あるフィールド・レコーディングとワウペダルを使ったギター、ゴシック調のチェロをあしらった“Let It Rain”、“Makumba Rock”の刻まれ圧縮された管楽セクション、そしてアルバム全般に渡って天のコーラスのように響く、レイヤーが重ねられ注意深くアレンジされたバック・ヴォーカル、本作では、すべてのグルーヴとディテールにふたりの音楽愛が注がれている。アルバムを締めくくる“Autobiography Of The Upsetter”では、1930年代の植民地時代のジャマイカの農園で育った子供時代から世界的スーパースターになるまでの人生のストーリーをリー自身がナレーションで語る。なお、国内盤CDにはナレーション訳が封入される。

リー・スクラッチ・ペリーの最新作『Rainford』は、4月26日(金)に日本先行リリース。国内盤にはボーナストラック“Heaven And Hell”が追加収録され、“Autobiography Of The Upsetter”のナレーション訳を含む解説書が封入される。数量限定でオリジナルTシャツとのセット販売も決定。iTunesでアルバムを予約すると、公開中の“African Starship”がいち早くダウンロードできる。また限定輸入盤LPは、争奪戦必至のゴールド・ヴァイナル仕様となっている。

label: On-U Sound / Beat Records

artist: Lee "Scratch" Perry

title: Rainford

release date: 2019.04.26 FRI ON SALE

国内盤CD BRC-596 ¥2,400+税

国内盤CD+Tシャツ BRC-596T ¥5,500+税

限定盤LP(ゴールドディスク)ONULP144X ¥OPEN

BEATINK.COM: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10154

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07PGHGPBS/

iTunes: https://apple.co/2EMutx0

Apple Music: https://apple.co/2ThnTrp

TRACKLISTING

01. Cricket On The Moon

02. Run Evil Spirit

03. Let It Rain

04. House Of Angels

05. Makumba Rock

06. African Starship

07. Kill Them Dreams Money Worshippers

08. Children Of The Light

09. Heaven And Hell (Bonus Track for Japan)

10. Autobiography Of The Upsetter