先日ニュー・アルバム『Age Of』のリリースがアナウンスされたOPNだが、ついにその詳細が発表されることとなった。同時に新曲“Black Snow”もフルで公開されている。

公開されたクレジットを確認してまず驚くのは、多くのゲストが参加している点だ。これはOPN名義のオリジナル・アルバムとしては初めてのことである。ダニエル・ロパティンはこれまでもじつにさまざまなアーティストとコラボを繰り返してきたけれど、どうやら『Age Of』にはその経験が直接的に反映されているようだ。

〔新作には〕僕がここ数年、他のアーティストたちのために働いて経験したことに対する直感的で忠実な反応が詰まっているんだ。『Garden of Delete』の後に注目されるようになって、“グロテスク・ポップ”を作った後に、実際にポップ・ミュージックを作るようにもなった。音楽的な労働、つまり、音楽を収獲するということ、つまりは、誰かの音楽的なゴールのために働くということについて考えるようになった。また僕自身についてや、僕の作曲家として、またプロデューサーとしてのアイデンティティについてもね。 (オフィシャル・インタヴューより)

そのような経験はロパティンにシュルレアリスムを想起させるものだったらしい。オフィシャル・インタヴューにおいて彼は「自分が欲しい音と、他人が欲しいと思うような音との両方を混ぜ合わせたシュールレアリスム的な音の組み合わせは、まるで誰かに切り裂かれたクレイジーな彫刻のようなものになった」と語っている。そのように「労働」と「シュルレアリスム」というふたつの観点を発見した彼は、新作『Age Of』に関して次のように宣言している。

僕はこのアルバムを「ブルーカラー・シュルレアリズム(労働階級のシュルレアリズム)」と呼ぼうと思ってる。 (オフィシャル・インタヴューより)

じっさいに招かれているゲストたちも興味深い。クレジットにはローレル・ヘイローやラシャド・ベッカーの作品への参加で知られるパーカッショニストのイーライ・ケスラーや、昨年『Hopelessness』でハドソン・モホークとともにOPNにもプロダクションを担当させていたアノーニなどに加え、なんとジェイムス・ブレイクの名までもが記載されている。

なかでも4曲で参加しているアノーニの存在は、このアルバムの成り立ちそのものに関わっているようだ。環境問題をめぐる会話でアノーニを怒らせてしまったロパティンは、それをきっかけに環境について考えるようになり、それこそが本作の始まりとなったのだという。

僕らは欲張りで地球から多くを取り過ぎることになる。自分たちのことしか考えないからね。アノーニの気持ちを傷つけてしまったことからはじまって、もうそうしたくないと思った。そしてなぜ自分が無感覚だったのかということについても考えた。もう少し気遣えるようになりたいし、コンピュータードリームの一端になりたくないんだ。このアルバムはちょっとした警告ようなものなんだ。 (オフィシャル・インタヴューより)

そして、もっとも驚きを与えるだろうゲストのジェイムス・ブレイクについてロパティンは、「彼とは気が合うんだ。付き合いは長くはないよ。お互いに存在は知っていたけどほとんど話したこともなかった」と振り返っている。OPNは一昨年、ハドソン・モホークとジェイムス・ブレイクとの論争を仲裁しているが、その前年あたりから交流が始まったのだろうか。ともあれ、ブレイクは3曲でプレイヤーとしてキイボードを担当するとともに、アルバム全体のミックスを手がけてもいる。ロパティンは、今回のアルバムのミキサーにはエンジニアではなく自身でも音楽を演奏する人がふさわしいと考え、ブレイク本人に依頼することになったのだそうだ。

彼〔ジェイムス・ブレイク〕は、自分が作ったジェイ・Zの曲をSpotifyで聞いた時、これは正しいミックスじゃないと言ってSpotifyから曲を落とさせて、彼が思った通りの、より良いものと入れ替えさせたって話があるんだ。とてもクールだよね。それに強い。インスパイアされたよ。それで彼にアプローチしてみたんだ。そしたら「いつスタートする?」ってすぐ返事が来て、とてもいいエネルギーを感じた。 (オフィシャル・インタヴューより)

他方、ブレイクのキイボーディストとしての腕前についてロパティンは、「デレク・ベイリーのような即興演奏者やフリージャズピアニストのようだ」と語っている。「音楽とは何かということに気づかせてくれる。つまり音楽とはアイディアではなく、人から出てくる直感のようなものなんだ」。

クレジットを眺めていてさらに驚くのは、本作にはなんとロパティン本人の歌までもがフィーチャーされているということだ。「ただ歌が好きなんだ。歌が声を必要とする」と彼は言う。「何を言っているかわかりづらくても、何かしらの意味を発しているというだけで奇跡的だと思うんだ」。前作『Garden Of Delete』では音声合成ソフトのChipspeechが導入されていたが、本作ではオートチューンが用いられている。

僕とアノーニの声を使ってオートチューンやエフェクトをかけてる。声が別のものになるってのがいいんだ。モンスターとか生物が好きだからね。SFとかへの愛情の現れでもあるね。声がリッチで興味深くなる。音の鳴り方自体が物事を説明できてしまうほどパワフルになる。その一方で何も伝わらなかったとしてもオブジェになるというようなパワーもある。声の持つ色々な側面が好きなんだ。 (オフィシャル・インタヴューより)

サウンド面で言えば、チェンバロのサンプリングが使用されているのも新作の大きな特徴のひとつだろう。先月部分的に公開された新曲にはルネサンス音楽~バロック音楽の要素が表れ出ていたが、それもチェンバロの響きから誘導されたものと思われる。

チェンバロは面白い楽器だ。音楽的なマシーンってのがいい。僕にとってチェンバロは、色々な開発が進んでいた時代に、物事を発展させて世の中を変えようとしていた中で生まれたもので、工業的な強みを持った、バイオリンのような弦楽器の複雑なバージョンだ。開発された当時は、例えばシンセサイザーの音を最初に聴いた時のような衝撃があっただろうね。 (オフィシャル・インタヴューより)

コンセプト面もおもしろい。本作にはふたりの哲学者が影響を与えている。ひとりはミハイル・バフチン。彼がラブレーの『ガルガンチュワとパンタグリュエル』について論じた文章(おそらく『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』)を読んだことが、このアルバムを作るきっかけのひとつとなったらしい。

彼〔バフチン〕が本の中で言っていてとても好きな部分があって、それは「歴史は嘘だ」というようなことなんだ。つまり我々が認識している歴史は、混沌とした複雑な世界を注意深く整えて残したもので、真実は街の市場で起こっているということ。人々が笑いあったり、悪いジョークを言っていたりする中にね。それを読んだ時に、すぐにこのアルバムのことが思い浮かんで、その昔の16世紀の時代に同じことを思っていた友達がいたということに気づいて嬉しかったんだ。 (オフィシャル・インタヴューより)

もうひとりはニック・ランドだ。今回公開された新曲“Black Snow”のリリックは、ランドの主宰する研究機関Cybernetic Culture Research Unit(CCRU)が2015年に出版した本(おそらく『Ccru: Writings 1997-2003』)からインスパイアされているのだという(ランドについては、コード9のインタヴューを参照)。

……とまあ、このように、今回のOPNの新作は、さまざまな面でじつに興味深い作品に仕上がっているようである。リリースは5月25日。カンヌ映画祭でのサウンドトラック賞の受賞や坂本龍一のリミックス・アルバムへの参加を経て、ダニエル・ロパティンは次にどこへ向かおうとしているのか? 混沌とした現代を象徴することになりそうなこの新作を、しっかりと迎える準備を整えておこう。

最新にして圧倒的傑作『AGE OF』から

自ら監督した新曲“BLACK SNOW”のミュージック・ビデオを解禁!

ジェイムス・ブレイク、アノーニらのアルバム参加も明らかに!

アルバム発表と同時に待望の来日公演も発表され、謎めいたトレーラー映像も話題となっているワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)が、最新アルバム『Age Of』から、初のフル公開曲となる新曲“Black Snow”を解禁! ミュージック・ビデオはOPNことダニエル・ロパティン自らが監督を務めている。さらにジェイムス・ブレイク、アノーニらのアルバム参加も明らかとなった。

ONEOHTRIX POINT NEVER - BLACK SNOW

https://opn.lnk.to/BlackSnow-video

本楽曲の歌詞は、イギリス出身の哲学者・著述家であるニック・ランド、そして彼が設立に携わり、90年代に活動した「サイバネティック文化研究ユニット(Cybernetic Culture Research Unit)」にインスパイアされており、我々人間が、いかに混乱に向かうことを運命づけられているかということを突きつける。奇異さとポップネスを絶妙なバランスで同居させ、内臓を貫くようなハーモニーがもたらす心地良さも、異端なミニマリズムが生む緊張感も、すべてが美しいメロディーの海原へと溶け込んでいく。

また今回の発表に合わせて、アルバムの全クレジットが公開され、OPN名義の作品としては初めて、他のアーティストがゲスト参加していることが明かされた。ジェイムス・ブレイクがアルバム全体のミックスを担当している他、3曲でキーボードを演奏、さらにアノーニがヴォーカルで参加している(*OPNはアノーニの最新アルバム『Hopelessness』でハドソン・モホークと共にプロデューサーを務めている)。他にも、ローレル・ヘイローやラシャド・ベッカー、日野浩志郎らとのコラボレーションでも知られる気鋭パーカッショニスト、イーライ・ケスラー、ケレラやブラッド・オレンジ、ファーザー・ジョン・ミスティ作品への参加でも知られるシンガーにしてチェリストのケルシー・ルー、ノイズ・アーティストのプルリエントらが参加。ミックスを依頼したジェイムス・ブレイクについて、ダニエル・ロパティンは次のように語っている。

ジェイムスとうまく仕事ができたのは、ミキシングに必要なのは技術的なことじゃなくて、良いアレンジだという点で同意していたことにあると思う。正しいサウンドが並び合っていればミックスも簡単だ。でも間違った音が並んでクレイジーな場合は、技術に頼らざるを得なくなってくる。スタジオでの判断基準はすべてどうアレンジするべきか、だった。音楽的な視点でのミックス作業で、それこそ僕が必要としているものだった。とても彼が助けてくれたことに満足してるよ。ジェイムスはノッてくるとキーボードも演奏してた。

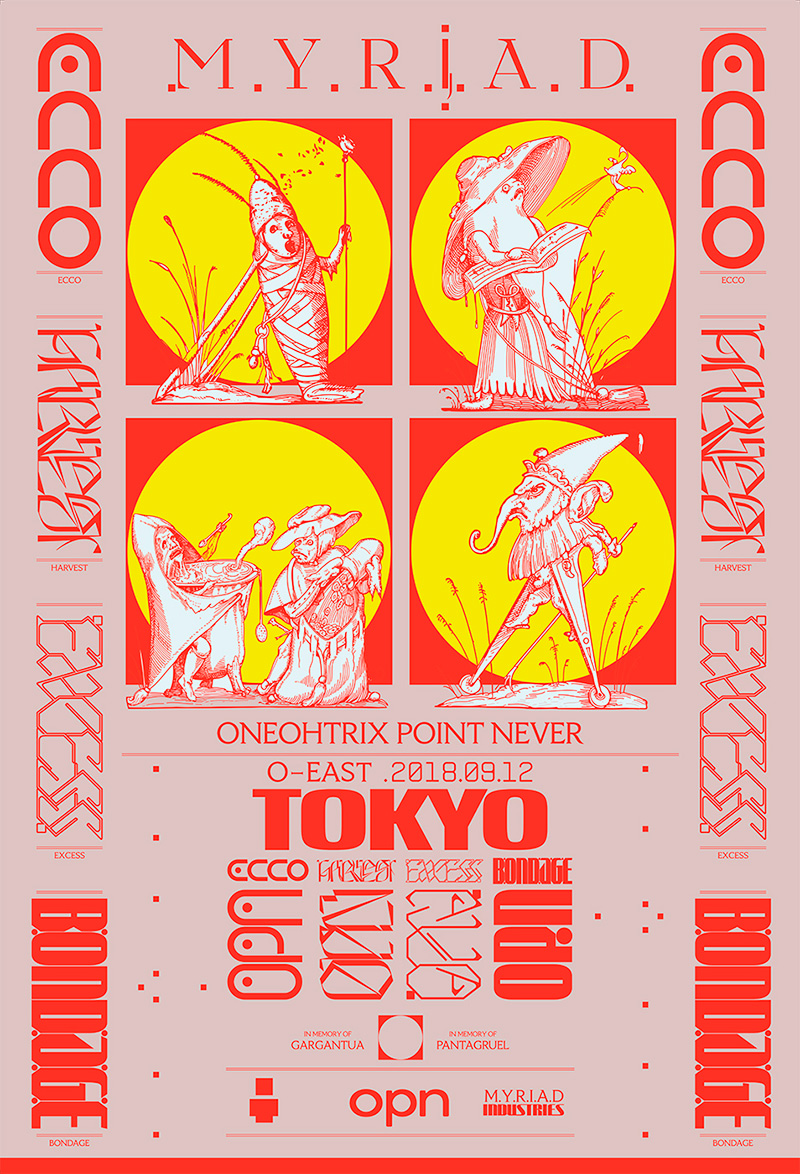

大型会場パークアベニュー・アーモリー(Park Avenue Armory)で二日間開催予定だったニューヨーク公演が即完したことを受け、ニューヨークでの追加公演、ロンドン公演、そしてデンマーク(ハートランド・フェスティバル)、スペイン(プリマヴェーラ・サウンド)でのフェスティバル出演を経て、9月に一夜限りの東京公演(Shibuya O-EAST)の開催も決定! 売り切れ必至のチケットは、各プレイガイドにて現在絶賛発売中。

公演日:2018年9月12日(WED)

会場:O-EAST

OPEN 19:00 / START 19:30

前売 ¥6,000(税込/別途1ドリンク代) ※未就学児童入場不可

一般発売日:4月21日(SAT)

チケット取扱い:

イープラス [https://eplus.jp]

チケットぴあ 0570-02-9999 [https://t.pia.jp/]

ローソンチケット (Lコード:72937) 0570-084-003 [https://l-tike.com/opn/]

BEATINK [www.beatink.com]

企画・制作:BEATINK 03-5768-1277 [www.beatink.com]

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9577

OPN最新アルバム『Age Of』は、日本先行で5月25日(金)リリース! 気鋭デザイナー、デヴィッド・ラドニックがデザインを手がけたアートワークには、アメリカ現代美術シーンで最も影響力があるヴィジョナリー・アーティストと称されるジム・ショーの作品がフィーチャーされている。国内盤には、ボーナストラックとして、ボイジャー探査機の打ち上げ40年を記念して制作された映像作品「This is A Message From Earth」に提供した“Trance 1”のフル・ヴァージョンが初CD化音源として追加収録され、解説書と歌詞対訳を封入。SF小説家の樋口恭介が歌詞の翻訳監修を手がけている。またスペシャル・フォーマットとして数量限定のオリジナルTシャツ付セットの販売も決定。

label: Warp Records / Beat Records

artist: Oneohtrix Point Never

title: Age Of

release date:

2018/05/25 FRI ON SALE

国内盤CD BRC-570 定価:¥2,200+税

国内盤CD+Tシャツ BRC-570T

定価:¥5,500+税

【ご予約はこちら】

beatink:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9576

amazon:

国内盤CD https://amzn.asia/6pMQsTW

国内盤CD+Tシャツ

S: https://amzn.asia/0DFUVLD

M: https://amzn.asia/4egJ96i

L: https://amzn.asia/g0YdP88

XL: https://amzn.asia/i0QP1Gc

tower records:

国内盤CD https://tower.jp/item/4714438

iTunes : https://apple.co/2vWSkbh

Apple Music :https://apple.co/2KgvnCD

【Tracklisting】

01 Age Of

02 Babylon

03 Manifold

04 The Station

05 Toys 2

06 Black Snow

07 myriad.industries

08 Warning

09 We'll Take It

10 Same

11 RayCats

12 Still Stuff That Doesn't Happen

13 Last Known Image of a Song

14 Trance 1 (Bonus Track for Japan)

ALBUM CREDITS

Written, performed and produced by Oneohtrix Point Never

Additional production by James Blake

Mixed by James Blake

Assisted by Gabriel Schuman, Joshua Smith and Evan Sutton

Mix on Raycats and Still Stuff That Doesn’t Happen by Gabriel Schuman

Additional production and mix on Toys 2 by Evan Sutton

Engineered by Gabriel Schuman and Evan Sutton

Assisted by Brandon Peralta

Mastered by Greg Calbi at Sterling Sound

Oneohtrix Point Never - Lead voice on Babylon, The Station, Black Snow, Still Stuff That Doesn’t Happen

Prurient - Voice on Babylon, Warning and Same

Kelsey Lu - Keyboards on Manifold and Last Known Image Of A Song

Anohni - Voice on Black Snow, We’ll Take It, Same and Still Stuff That Doesn’t Happen

Eli Keszler - Drums on Black Snow, Warning, Raycats and Still Stuff That Doesn’t Happen

James Blake - Keyboards on We’ll Take It, Still Stuff That Doesn’t Happen and Same

Shaun Trujillo - Words on Black Snow, The Station and Still Stuff That Doesn’t Happen

Black Snow lyrics inspired by The Cybernetic Culture Research Unit, published by Time Spiral Press (2015)

Age Of contains a sample of Blow The Wind by Jocelyn Pook

myriad.industries contains a sample of Echospace by Gil Trythall

Manifold contains a spoken word sample from Overture (Aararat the Border Crossing) by Tayfun Erdem and a keyboard sample from Reharmonization by Julian Bradley

Album art and design by David Rudnick & Oneohtrix Point Never

Cover image

Jim Shaw

The Great Whatsit, 2017

acrylic on muslin

53 x 48 inches (134.6 x 121.9 cm)

Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

label: Warp Records / Beat Records

artist: Oneohtrix Point Never

title: Black Snow

iTunes : https://apple.co/2vWSkbh

Apple Music : https://apple.co/2KgvnCD

Spotify : https://spoti.fi/2HZc1kL