あなたの表面に浮かぶ印

あなたのしみだらけの顔

傷ついたクリスタルが

あなたの耳からぶら下がって

あなたの怖れは 僕には計り知れなかった

僕は仲間たちには 共感できない

本当は 外側で生きたい

ここにいて 頭がおかしくなるくらいなら

むしろ僕のプライドを粉々に砕いた方がましだ

たぶん僕は馬鹿なんだ

たぶん僕は移動するべきなんだ

どこか落ち着けるところへ

二人の子供たちとプール

僕は臆病者だ

僕は臆病なんだ(★1)

ポップソングが持つ、既存のフォーマットに絡め取られず、果てしなく自由であること。ルールで固められたホームの、遥か上空を浮遊すること。彼が臆病でないことは、このアルバムの作りを見れば分かる。彼は移動する。

彼は内側から外側へ移動する。あるいは境界線を移動させ、外側を内側に引き入れる。しかし内側と外側は、見方ひとつで反転してしまう。

17の名前が付けられたピースたちは、典型的なR&Bの楽曲の長さと比較して、不自然なほど長くてもいいし、逆に短くてもいい。それはシンガーソングライターのソロ・アルバムだが、必ずしも、常に歌声が聞こえていなくてもいい。ビートは、何らかのテンポを刻むが、ダンスフロア向けにチューニングされていなくてもいい。それが、外側で生まれたこのアルバムの色。歌モノのクリシェの外側へ、彼が移動することで拾い上げた、ブロンド色。

何かを拾い上げたということは、何かを捨てたということだ。フランクが捨てたものたち。そのひとつ。バックビートに打ちつけるスネア。もしくはバックビートをひとつのカテゴリとするビートそのもの。現代的なR&Bの世界の内側がこれまで共有してきたバックビートを疑うこと。結果、中盤から後半にかけて、スネアとキックなき楽音がビートを刻むプリミティヴな風景が展開する中、途中キックとスネアの世界観に回帰する“Close To You”のどこか牧歌的な響き。

一拍目のキックで沈み込む身体を引き上げるスネア。抑圧された欲望を解放するクラップ。言い換えれば、目の前のあなたを抱き締めることの、あるいは殴りつけることの表象としてのスネア。これらのクリスピーな因子たちを沈黙の沼の底に放置することで、示す、反動。

あるいはぶつ切りにされ、突発的に挿入されるコラージュのサウンド・ピース群。ティム・ヘッカーやOPNが弄ぶ時空の歪みが、随所に配置された60分超の音の連なり。たとえば“Nights”や“Godspeed”の曲中で肌触りが異なるピースが導入されたときの、あなたの驚きの表情、あるいは好奇心に満ち、仄かに潤んだ瞳の輝き。カーテンが引かれる動作とともに、突然喜怒哀楽の価値が入れ替わったり、心地よさの定義が転覆されたりする世界。

尺の長い曲と短い曲のふるまいの、圧倒的な差異。まずは、長い曲。弾き語りの楽曲は裸体だ。その裸体に、どのように布をあてがって、隠しながら曝け出し、ラインを強調し、あるいは輪郭を霧で包むかを探求しているのが、フランクのプロダクションだ。ドライな音場でピアノやギターに伴奏される彼の歌声は、あなたが手を伸ばせば、触れられるほど、そこにある。一方で、深い残響音の支配する音場で、彼の歌声は、あなたの目が届かないところまで離れゆく。リヴァーブやディレイは、あなたとの距離を測る物差しだ。いや、そもそもラヴ・ソングというもの自体が、あなたと誰かの距離を測る観測機なのだから、フランクが投げかけるサウンドの肌触りに、あなたは素直に近さや遠さを感じればいい。

次に、尺の短い曲。たとえば、アンドレ3000のライムで埋め尽くされた“Solo (Reprise)”。フランクはどこで何をしているのか。そこにあるのは、アンドレのライムと、フランクの不在を証明するビート。不在のピアノコード。彼を象徴する歌声を不在とすることのオーラにより、逆に存在感を強調すること。マイルスがトランペットを置いて、オルガンを叩いた“Rated X”のように。セカンド・アルバムにして、すでに不在でいられることへの驚嘆。

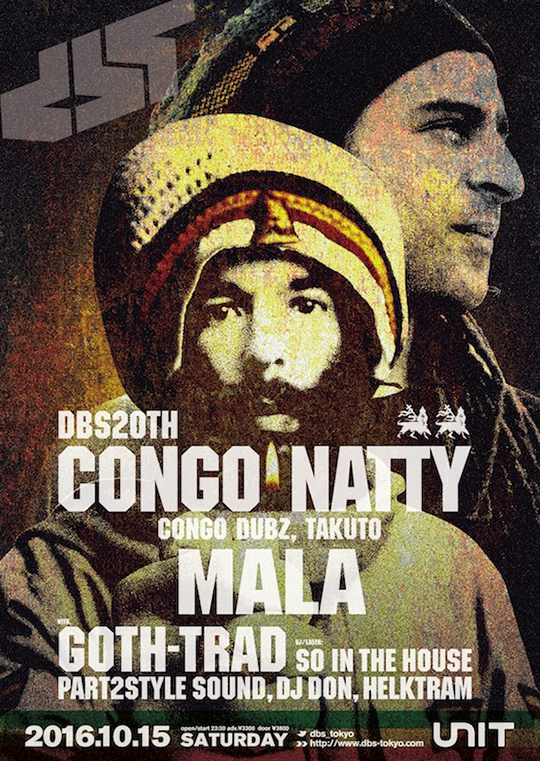

マガジン付属版のオープニングを、加工したヴォイスと日本人のラッパーのライムで飾ること。「君たちを預言者にしてあげる/まずは未来を見てみよう」と歌うフランクに、「今しかない時間/大事にしな/何憶万人も/いい人ならいるよ」と返答するKOHH。逆にKOHHのヴァースの「誰かのことを/誰も縛れはしない/他人の心」というラインに、フランクはアルバムを通して対峙している。人はそれぞれが、他人には計り知れない「怖れ」を抱えている。

2012年、フランクは4つ前の夏の記憶、つまり19歳のときの夏の記憶をネットで世界に向けてカミングアウトした。彼は、自分と同じ19歳の青年を前にしたその時の状況を「絶望。逃げ場はない。その感情とは交渉の余地はなかった。選択の余地もなかった。それが初恋だった。それが僕の人生を変えた」と記した。

■

1942年生まれ、ニューヨークはハーレム育ちのアフロアメリカンでゲイのSF作家、サミュエル・R・ディレイニーは、ダナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」を批判する論考である「サイボーグ・フェミニズム」の中で次のように述べている。

ひとつの立場から、私は読む。

ひとつの立場から、私はこの読みかたには何かが欠落しているように思う。

かくて、私はひとつのテクストを──テクストのシミュレーションを──ひとつの立場からもうひとつの立場へ手渡す。私のものとはいいがたい借りものの立場から、あなたのものともいいがたい立場へ。このテクストは私のところへ回ってきたが、あなたもまたこれを誰かに手渡すだろう。(★2)

フランクがこのアルバムで模索し、示そうとしているのは、過去に描かれたことのない、歌と、感情と、愛と、人間のあり方だ。かつてディレイニーが僕たちの外側の生物/機械や世界を描いたテクストで、それらを探究したように。フランクは、外側との境界線を軽々と跨ぎながらも、友人や恋人との関係を通して、人は自己の意識の内側、そして皮膚の内側に留まらざるをえないという事実を繰り返し突きつけられる。そして“Be Yourself”ではロージー・ワトソンによってピア・プレッシャーの無化が諭され、“Solo”では「So low」な自身の内側において、孤独=soloであることの高み=ハイになることのポジティヴネスが探られる。

しかしフランクが“Nikes”という楽曲において、ひいてはこのアルバムにおいて証明していることがある。70億の二乗で示される組み合わせから、28歳のルイジアナ育ちのLAのシンガーと、26歳の王子のラッパーのヴァースが連結されることで、何が見えるのか。その、目も眩むような、確率の脆弱さ。そして、その吹けば飛んでしまいそうな確率が生き延びたことで現れた、外側と内側を重ね合わせることで生じるランドスケープの新奇さ。そして、あなたは気付くかもしれない。あなたの日常における他者との出会いも、実は、このように新奇な風景を更新しているのだという事実に。それぞれの怖れは個別のものでも、その怖れから生まれる言葉は共有されうる。他人の内側の怖れは共有できずとも、その怖れから生まれた言葉=テクストは他者に手渡され、外側で書き足され、組み合わさる。その組み合わせに、賭けてみること。

■

一光年の距離はどのくらいだろう

アルバムはこの言葉で締め括くられる。フィーチャリング・ゲストを単純に並べただけではない、言葉の組み合わせ。ケンドリック・ラマー、ビヨンセ、アンドレ3000、KOHH、ジェイムス・ブレイク、キム・バレル、セバスチャン、そしてフランクの弟や友人の家族、つまり他者の言葉=テクストが有機的に、しかし都度交わらない確率に晒されながら組み合わされたアルバムの、最後のライン。アルバム最後の曲“Futura Free”は、メインの楽曲の後、途中40秒間の空白を挟んで、ノイズ塗れの会話群がコラージュされる。その中で、最後に聞き取れる言葉。ひとつの問い。アフロ・フューチャリズムの想像力が、現在の方向に折り畳む未来。折り返された現在にプロットされた未来が、あるアーティストや作品に、突如として、顔を覗かせることがある。

ディレイニーは、前述の引用部に引き続き、次のように記している。

おそらく、それは移行に関するシミュレーションにほかならない。

読むことによって、我々はそれを食い止めるのだろうか?

読むことによって、我々はそれとともに歩むのだろうか?(★3)

フランクは、移動の目論みをこのアルバムに落とし込んだ。あなたは、このアルバムをどう読んでもいい。いかようにも解釈して、あなたの言葉=テクストを付け加えてもいい。そのために、“Futura Free”の40秒間の空白が、あなたを待っているのだから。

★1:フランク・オーシャン『Blonde』(2016年)より“Seigfried”。

★2、3:巽孝之編『サイボーグ・フェミニズム』2001年、水声社。

吉田雅史

[[SplitPage]]

大勢が僕たちを嫌ってるし、僕たちが存在しなければいいと願っている

──フランク・オーシャンのタンブラーより

6月12日の夜は眠れなかった。フロリダ州オーランドのゲイ・クラブで49人が殺された銃乱射事件の続報を次々に追っているうちに気がつけば朝になり、精神的にすっかり参ってしまったのだ。そのひと月前にたまたまゲイ・クラブに遊びに行っていた僕は、自分が被害者になるところを……ホモフォビアの凶悪犯に殺されるところを想像した。あるいは逃げ惑う自分を。それから少し経って、犯人がクラブの常連であったことからゲイもしくはバイセクシュアル男性であった可能性が高い(というか、確実にそうだろうと自分は思う)ことが報じられると、いっそういたたまれない気持ちになった。僕は自分が加害者になるところを……自分が同性愛者だと受け入れられず、自己嫌悪とルサンチマンに駆られてホモフォビアに囚われる自分を想像した。自分が被害者にも加害者にもなりえる世界に、いまなお生きている現実を突きつけられた気分だった。そして考えても詮ないことが頭をよぎった。犯人は、フランク・オーシャンの『チャンネル・オレンジ』を聴かなかったのだろうか……と。

『チャンネル・オレンジ』は、オーシャンが自分の失恋を赤裸々に綴り、歌うことでそれを乗り越えていこうとするところで終わるアルバムだった。そうして自分の恋を葬送し、自身を受け入れる作業でもあった。“フォレスト・ガンプ”……それはラヴ・ソングにおいてはごくありきたりの失恋の物語だったはずだが、青年が青年に抱いた恋心について描かれていたために、ブラック・ミュージック/ポップ・ミュージックを更新する1曲と「なってしまった」。彼自身は自分の表現において、自分自身に正直でありたかっただけだ。社会に何かを強く訴えるとか、自分がきっかけとなるとか、そういうことは優先して考えられていなかったはずだ。僕もあの曲を、あのアルバムをそう捉えていた。

……だから、オーランドの銃乱射事件からしばらく経って、冒頭で引用したメッセージをオーシャンが事件を受けて発表したとき、僕は少し驚くとともに鋭く胸を突かれたような気がした。迷うことなく、「We」「Us」という人称を使っていたその熱のこもった文章に。その時点で発表されていた新作のタイトル『ボーイズ・ドント・クライ』──ザ・キュアーの引用──がどうして複数形なのかようやくわかった。それは反語だ。「僕たち」は、いつだって泣き続けているのだと。僕がフランク・オーシャンを聴いているといつも感じるのは、マイノリティとはたんに人数が少ないということや「属性」のことではない、ということだ。

散々待たされてようやく発表されたヴィジュアル・アルバム『エンドレス』、そしてそれに続いた『ブロンド』は、「We」「Us」についての作品集だ。虚実入り乱れるストーリーテリングを特徴としていたそれまでの作風に比べ、より内面的で、よりパーソナルな度合いが高まったとされるが、自分には聴けば聴くほどに「僕たち」や「わたしたち」の音楽に思えてくる。膨大かつ多岐にわたるコントリビューター/インスピレーション元のリストのせいもある。ジャンルをやすやすと越えて行き来する音楽性によるところもある。よりエモーショナルな声で歌われている痛みや傷が、とことん赤裸々であるがゆえに生々しいからでもあるだろう。たとえば1曲め、“ナイキス”──あまりに感傷的で、あまりに美しいオープニング・ナンバー──ではエフェクトのかかった声が「RIP トレイヴォン」と告げる。もちろん、銃殺されたトレイヴォン・マーティンのことだ。「RIP トレイヴォン、僕みたいなニガー」。このナンバーのエクステンデッド・ヴァージョンでは、そして、KOHHのラップに引き継がれる。あるいはまた、タイラー・ザ・クリエイターとファレル・ウィリアムスがクレジットされている“ピンク+ホワイト”では涼風を感じるようなスムースな演奏に乗せて自身の生い立ちが綴られているが、それは後半ビヨンセとの現在のポップにおいて最高にリッチで眩しいコーラスとなって表現される。また、ギターの弦の震えが優しげな“スカイライン・トゥ”では夏の記憶がケンドリック・ラマーの客演をさりげなく加えながら映し出される。イントロのキーボードの響きがいかにもフランク・オーシャンらしいバラッド“ホワイト・フェラーリ”ではビートルズの“ヒア、ゼア・アンド・エヴリホウェア”が、“ジークフリード”ではエリオット・スミスが引用されている。それらは彼自身が想いを寄せてきた/寄せているアーティストたちやミュージシャン、シンガーが総動員されたものであり、彼の内面世界に溶け込んでいる。これまで以上にR&Bやソウルの囲いをあっさりとはみ出る音楽的な幅広さにかかわらず、統一感があるのはそのためだろう。そもそもアートワークがヴォルフギャング・ティルマンス──90年代のアンダーグラウンド・ゲイ・カルチャーを現代アートの領域まで拡張したドイツの写真家──だという時点で、フランク・オーシャンというひとがアメリカのメインストリームにおけるブラック・カルチャーの枠を大きく外れた感性のひとだということがわかる。

叶わなかった恋、ドラッグ、SNS時代における虚しいリレーションシップ、子ども時代の記憶と肉親への想い、ポップ・スターとしての空虚さや孤独……『ブロンド』における音楽的/文化的な折衷性や多層性は、フランク・オーシャン自身の感傷を中心としてかき集められたことによるものだ。それは彼の弱さや正直さからできている。ポップ・スターもアンダーグラウンドの新鋭も、肌の白いひとも黒いひとも黄色いひとも、生きているひとももう死んでしまったひとも召喚されて、ここで息を吐き出したり音を鳴らしたりしている。オーシャンの心の震えが、それら大勢の人間の表現と少しずつ共鳴している。その、少しずつ、という感覚こそがフランク・オーシャンのポップ・ミュージックだと思える。彼の音楽にとっての「僕たち」とは、彼が説明されるときにしばしば言われる「ゲイもしくはバイセクシュアル男性」、ではない。たくさんの、本当にたくさんの人間たちの吐息のことだ。

このアルバムのムードを端的に示しているのがラスト2曲だろうか……とくにビートレスの“ゴッドスピード”は出色だ。ゴスペルのコーラスは、しかしカットされ、ときにピッチシフトされてどこかしら不完全でいびつなものとして響いている。それにどこまでもセンチメンタルな鍵盤と歌──存在しなければいいと願われている僕たちが、しかしそれでも存在していること。多様性やダイヴァーシティなんて言葉を政治家が声高に叫ぶ現在において、それでも行き場所を見つけられない人間たちの逃げ場所が『ブロンド』だ。いまこのときも燃えさかる憎悪を一瞬だけでも忘れられるように、そこでは少しばかり苦しそうに、だが慈しみをこめて、「I will always love you」と歌われている。

木津毅

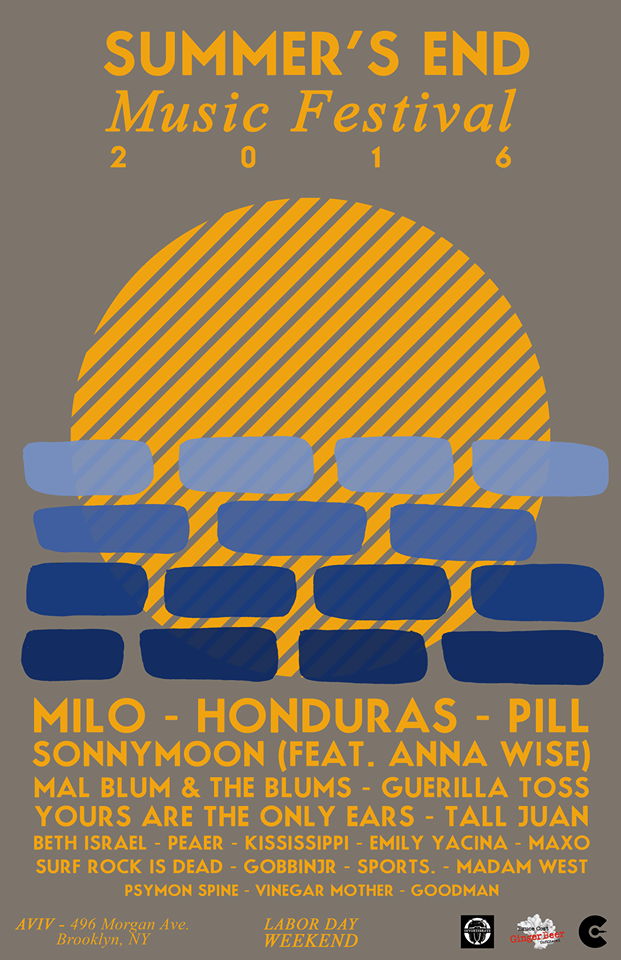

Guerilla Toss merch

Guerilla Toss merch