タグ付きのティンバーで街中をムーヴィン

――IO“Soul Long”

千歳船橋の駅前でIOと合流する。真っ白のタイトなパンツを穿き、丈が短めの黒いブルゾンのようなアウターを着ている。すらりと伸びる長い足が強調されてみえる。握手を交わして二言三言会話する。あっさりしているが、よそよそしくはない。無愛想でもなく、ヘラヘラもしていない。威圧的でもなく、必要以上に低姿勢でもない。ダンディだが、笑うと10代の少年のようなあどけなさもある。クールだ。ひとつ前の取材でIOの対談相手だったというOMSBに別れを告げ、KANDYTOWNのラッパー、GOTTZの運転する車に乗り込み、閑静な住宅街を抜けファミレスへと向かう。このあたりはIOとKANDYTOWNのホームだ。

IO Soul Long Pヴァイン |

ラッパー、IOのファースト・アルバム『SOUL LONG』は2016年の東京のヒップホップを占う一枚と言える。彼が所属するKANDYTOWNはこの1、2年で東京のシーンの話題をさらうクルーとなった。2009年頃に世田谷を主なフッドとする数十人の仲間たちによってKANDYTOWNの原型はできあがる。クルーの名前が付いたのは一昨年ぐらいだという。そして、2014年にフリーミックステープ『KOLD TAPE』、2015年にフィジカル・アルバム『BLAKK MOTEL』と『Kruise'』を発表する。KANDYTOWNのアーバンとストリートの間を行くような洒落たサウンドとファッションに多くのヘッズが魅了された。メンバーの中にはすでにソロ・アルバムをリリースしているラッパーもいる。が、『SOUL LONG』は彼らが脚光を浴びて以降に初めてクルー内のラッパーが出すソロ・アルバムだ。

『SOUL LONG』のサウンドはソウルフルでレイドバックしている。ときにファンキーだ。意味よりも感覚を重視するIOのラップには情熱がほとばしっている。言葉に強烈な主張はないが、彼と彼の仲間たちの日常とアーバン・ライフが刻まれている。ジョーイ・バッドアスやプロ・エラに通じるものもある。さらに、ベテランから中堅、若手まで国内のヒップホップのサウンド・メイキングをけん引するプロデューサーたち――MASS-HOLE、Neetz、KID FRESINO、DJ WATARAI、OMSB、Gradis Nice、Mr. Drunk、MURO、JASHWON――の渾身のトラックが聴ける。昨年不慮の事故で亡くなったIOの親友で、KANDYTOWNの中心人物・YUSHIのビートもある。ミックスとマスタリングはI-DeAだ。

いま、男も女もヘッズの多くがIOとKANDYTOWNのライフスタイルやファッション、身振りや表情や態度、ラップ・ミュージックに新しい時代のクールのあり方を感じはじめている。そんなIOは1月で25歳になったという。KANDYTOWNの仲間、アルバムの制作――MUROやMUMMY-Dとのやり取り、作詞法、K-TOWN、そしてIOの考えるクールの美学についておおいに語ってくれた。

■IO / イオ

幼少期より同じ街で育ってきたメンバーで構成されているKANDYTOWN LIFEの中心メンバーであり、JASHWON、BOMBRUSH!、LostFace、G.O.Kらを擁するクリエイター集団、BCDMGのメンバーでもある。ラッパー以外にもアート・ディレクター、ヴィジュアル・クリエイターなど表現者として多彩な顔を持つ。2014年末にUNITED ARROWS企画のサイファー「NiCE UA 37.5: “Break Beats is Traditional”」にMUROのDJのもと、ANARCHY、KOHHらとともにKANDYTOWNのメンバーであるYOUNG JUJU、DONY JOINTと揃って参加したことでストリートのみならずファッション界隈からも注目を集め、KID FRESINOの最新作『Conq.u.er』にも客演するなど、待望される中で2016年2月、デビュー・アルバム『Soul Long』をリリースする。

ずっと曲は作っていたんですけど、出すことをあんまり意識してこなかったんです。

■アルバムの制作はいつから始めたんですか?

IO:アルバムを出すって決まったのが夏の終わりぐらいだったと思います。それからトラックを集めて、自分がリリックを書いてレック(録音)しはじめたのが11月中旬ぐらいからだと思います。だから、自分が実際に制作してた期間は2ヶ月ないぐらいだったと思いますね。KANDYTOWNの動きやCARHARTT WIPとのミックステープ(IO, DONY JOINT, YOUNG JUJU『Nothing New EP』)を作ったりもしていたので、ソロの制作が少し遅れてしまいました。

IO,DONY JOINT,YOUNG JUJU feat. KANDYTOWN“All bout me”

IO,DONY JOINT,YOUNG JUJU“We & 4Ever U”

■KANDYTOWNは2014年にフリーミックステープ『KOLD TAPE』、2015年にフィジカル・アルバム『BLAKK MOTEL』と『Kruise'』を出しましたね。KANDYTOWNは2009年ぐらいにはクルーとしての形ができあがって、名前が付いたのが一昨年ぐらいですよね。なぜ、ここ1、2年で急に活動が活発になったんですか?

IO:ずっと曲は作っていたんですけど、出すことをあんまり意識してこなかったんです。クルー全体で50曲ぐらい……いや、もっとありましたね。それを一度まとめてフリーで出してみようとなった。それが『KOLD TAPE』だった。出してみると思ったより反響があって自分たちが動けば状況も変わることがわかったんです。それからみんな意識して作品を作って出すようになったのはあります。作品への反響や変化が起きる事にビックリはしましたね。オレらはずっと何十人しかいない小箱でやっていたのにいきなり何百人もの前でやるようになったりして、ステージもどんどん大きくなっていったから変化は感じました。それはKANDYTOWNのみんなが感じていると思います。

IO“K14 (Noise Ver)”

KANDYTOWN “KOLD CHAIN (Kruise' Edition)”

■KANDYTOWNはどういう場所でライヴをしてきたんですか?

IO:30人入ればパンパンに見えるようなところばかりです。行ってもラッパーとか出る側の人間しかいないようなところ、そこでさっきまでLIVEしてたやつらが今度はフロアで俺らのLIVEを睨んで見てるみたいな。そういう感じがほとんどでした。町田だとVOXとかFLAVA、あと、下北沢のthreeや渋谷のNo Styleは多かった。そういうところでやってましたね。

BANKROLL“LOST MY MIND (BANKFRIDAY -Last week-) Presents by KANDYTOWN”

オレは外は全員敵っていう雰囲気でしたね(笑)。だから、あんまり外のヤツと話す気はないし、関わるつもりもなかった。

■これまで活動してきて現場で顔を合わせたり、フィールしたり、仲良くなったりする同世代はいましたか?

IO:俺はほとんどないです。

■けっこう孤立してたんですか?

IO:シーンでやってる人たちと現場で会ってちゃんと話したりすることは全然なかった。オレはメンバーの中でもとくになかった方だと思います。SANTAとかメンバーによってはいろんな人と仲良くしてたりはあったと思いますけど。

■あと菊丸くんはMCバトルに出たりソロ・アルバムも出したりしてますし、RYOHU(呂布)くんも独自にいろんな活動をしてきていましたよね。

IO:菊丸は人当たりもいいですしね。オレは外は全員敵っていう雰囲気でしたね(笑)。だから、あんまり外のヤツと話す気はないし、関わるつもりもなかった。オムス(OMSB)くんとかとかSIMI LABとかは昔からLIVEとかで会ってましたけど、そんなに仲良く遊んだりとかはしてなかったですし、オレはずっと地元で仲間と遊んでいた感じですね。

■じゃあ、『KOLD TAPE』のリリースをきっかけに状況や環境がガラッと変化した感覚なんじゃないですか?

IO:そうですね。あとはソロで言えばBCDMGに入って、その反響もありますね。

IO“DIG 2 ME”Produced by JASHWON(BCDMG)

■アルバムのトラックメイカーの豪華さはやはり最初に目を引きますよね。人選はどのようにしていったんですか?

IO:まず、カッコイイ人のカッコイイビートでとやれればいいなっていうのがありました。あと、あまり外の人とやったこともなかったですし、自分が昔から聴いていたMUROさんやMUMMY-Dさん(Mr.Drunk)とか、そういう人たちとできたらうれしいなというのもありましたね。そういう部分はアルバムのプロデューサーのNOBUさんやPヴァインの升本さん(A&R)にやってもらった感じです。だから、プロデューサーに関してははわりとお任せしました。オレはとにかくその中からフィールしたビートを選ばせてもらって決めていきました。

とにかくカッコイイビートでやりたかったっすね。

■エグゼクティヴ・プロデューサーがJASHWONさんで、コ・プロデューサーがNOBU(a.k.a. BOMBRUSH)さん、クリエイティヴ・ディレクターがKANDYTOWNのNeetzさんですよね。それぞれどういう役割分担でアルバムを制作していったんですか?

IO:JASHWONさんに大まかな流れを作ってもらって、NOBUさんとアイディアをより明確にしていった感じですね。Neetzはレコーディングをすべて担当してくれて、たとえば、2つレックしたらどちらのフロウを選ぶかとか、そういう細かいところまで関わってくれた。そういう感じですね。

■プロデューサー陣やトラックメイカーとのやり取りの中でアルバムの根幹に関わるような印象に残っている言葉やキーワードはありますか?

IO:とくにないですかね。いままで通り、あるトラックに思いついた言葉を1小節1小節歌っていくというのは変わらなかった。

■たとえば、MUROさんやMUMMY-Dさんとはどういうやり取りがありました?

IO: MUROさんのスタジオにお邪魔してレコードを選ばせてもらいましたね。

■へぇぇぇ。

IO:MUROさんとNOBUさんとレコードを聴きながら、この曲カッコいいですね。みたいな話をして、あとはMUROさんがやってくれました。

■MUROさんの仕事場に行ったわけですよね。貴重な体験だと思うんですけど、どうでしたか?

IO:シーンを作ってきた方だし、あまり経験できないことだと思うのでうれしかったですね。

MUMMY-Dさんには「どんな曲がいいかな?」と訊かれたので、好きな曲を18曲ぐらいCD-Rに焼いて渡したんですよね。ナズからジェット・ライフまで、自分の好きなニュアンスの曲をCD-Rにして。

■MUMMY-Dさんとのやり取りはどうでした。「Plush Safe He Think」では「耳ヲ貨スベキ」ってワードで最後のヴァースを落としてるじゃないですか。

IO:はい。

■RHYMESTERも聴いてきたんだろうなと。

IO:そうですね。リスペクトですね。MUMMY-Dさんには「どんな曲がいいかな?」と訊かれたので、好きな曲を18曲ぐらいCD-Rに焼いて渡したんですよね。ナズからジェット・ライフまで、自分の好きなニュアンスの曲をCD-Rにして。

■粘っこいベースとどっしりしたビートが絡む90Sマナーの曲じゃないですか。仕上がったトラックを聴いてどうでした?

IO:いい意味で驚きがありましたね。もっとフレッシュで明るめのトラックかなってなんとなくイメージしてたんだけど。来たものはいつもオレが好んで選びそうなトーンのトラックだった。オレの曲とかも聴いてもらっているのかと思うぐらいで。メロウで哀愁のあるトラックで俺の好きな色でした。

■他のビートメイカーとも同じようにやり取りがあったんですか?

IO:いや、あとは基本的にトラックを送ってもらって、その中から自分の好きな曲を選ばせてもらいました。(KID)FRESINOには、去年ニューヨークに行ってPV撮ったときにFRESINOの家で何曲か聴かせてもらって、いくつかもらうトラックを決めていましたね。

KID FRESINO 「Special Radio ft IO」

GOTTZ:1曲め(「Check My Ledge」/MASS-HOLEのビート)が決まったのはけっこう最後の方ですよね。

IO:いちばん最後だったと思います。MASS-HOLEさんのトラック、カッコイイよくて、ストックを送ってもらって、8曲ぐらいはやりたいのがありましたね。

スタジオにKANDYのみんなが溜まっていたので、「いいワードくれよ」みたいな感じで言葉をもらったりしていましたね。

■ファースト・アルバムは誰にとっても名刺代わりになるじゃないですか。そういう意味での気負いやプレッシャーはなかったですか?

IO:そこはあまり気にしなかったですけど、KANDYTOWNのIOとはちがうIOが出せたらいいなと思いました。

■制作で悩んだり苦労したりはしなかったですか?

IO:多少はありましたね。時間が無くてとにかくそれがキツかった。まあ自分が悪いんですけど。

■宿題をギリギリまで残すタイプ?

IO:完全にそうですね。

■それはリリックを書きあぐねたとか?

IO:ぜんぜんありました。スタジオにKANDYのみんなが溜まっていたので、「いいワードくれよ」みたいな感じで言葉をもらったりしていましたね。ひとつワードをもらったら、「次はどうくる?」とか誘導してみんなで作り上げたヴァースもありますね。たとえば、DONYが何かのワードを出したら、GOTTZがそこに付け足すワードを出して、さらにRYOHUが加える。そうやって1小節を作って、「OK! じゃあ次に行こう!」って。ラップの勉強にもなりましたね。ここで言葉を切るのがカッコイイとか、ここで間を置いた方がいいよねとか、みんなでラップの勉強しているみたいな感じになっておもしろかったですね。

GOTTZ:「ここは(韻を)踏まない方がかっこいいんじゃないの?」と誰かが言ったりして。

IO:そうそう。モヒートで韻を踏みたいからそのためにみんなで考えたりした。

GOTTZ:IOくんに振られて考えていたのに、「いや、アル・パチーノだろ」と答えを出したりすることもあった。

IO:あった、あった(笑)。ワードを出してもらってるのにぜんぜんちがうって言って、結局ひとりで解決させることもあった。

時間のあるときは羽田空港の屋上に行ったりしますね。車で行く間にビートを聴いて、屋上に着いたらバーッと8小節とか1ヴァースとか書く。

■それはおもしろい話ですね。具体的にどのヴァースをみんなで作りました?

IO:“City Never Sleep”の2ヴァースめですね。そのヴァースを最初は“Check My Ledge”で使っていたんですよ。でも、このヴァースは“City Never Sleep”の方に使った方がいいと思って変えたりした。

■スタジオでリリックを書いてそのままレックしていた?

IO:ほぼそのやり方でした。何曲かは家である程度書いてからスタジオに行きましたね。あと、オレは車で走ってるときにけっこう書くんです。書くというか、ボイスメモで録音するんです。ビートを聴いて、そこに浮かんだ言葉をハメていく。時間のあるときは羽田空港の屋上に行ったりしますね。車で行く間にビートを聴いて、屋上に着いたらバーッと8小節とか1ヴァースとか書く。それから空港内にある国際便のカフェでホットミルクを買って、帰りにボイスメモで録りながら帰る。そういうことをやってましたね。

■ファーストだからこれだけは言っておきたい!ということはありました?

IO:あまり無いかもしれないです。「オレってイケてるでしょ」「オレらってクールでしょ」、基本的にはそれがベースだと思います。それは昔から変わんない。とにかく、オレらは「この街でクールにプレイしてるんだぜ」っていうのをひたすら言って見せているって感じだと思います。

(クールって言葉の定義は)シンプルなことだと思います。仲間を大事にするとか、女の子を大事にするとか、親を大事にするとか。

■クールって言葉をよく使うじゃないですか。IOくんが定義するクール、またはクールな男ってどういうものですか?

IO:はははは。それは、すごく難しい(質問)じゃないですか(笑)。でも、ほんとにシンプルなことからだと思います。仲間や女の子を大事にするとか、親を大事にするとか。だから、テンションが低くて冷静であんまりはっちゃけないのがクールっていうわけではないです。

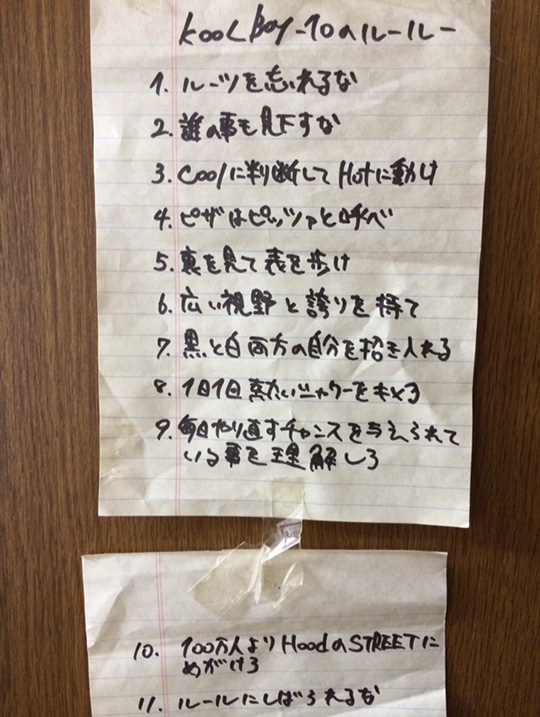

GOTTZ :Neetzのスタジオに「KoolBoy―10のルール―」みたいな紙が貼ってあるんすけど、9個までしかないんですよ。「ピザはピッツアと呼べ」とか書いてある(笑)。

■はははは。

IO:いや、ほんとは11個あるんです。オレが4、5年前にバーッと書いたんです。紙が2枚あったんですけど、2枚めがどこかにいっちゃったから壁には9個で終わっているんです。「1日1回熱いシャワーをキメる」「誰の事も見下すな」とか書いた「KoolBoy―10のルール―」なんですけど、じつは11個めがある。それは「ルールにしばられるな」と。クールじゃないですか?

■自分でルールを並べて、最後に「ルールにしばられるな」と。

IO:はい。でも当たり前のことだと思いますね。おばあちゃんには優しくするとか、ゴシップに振り回されないとか。オレの中には11個以上ありますね。

じつは11個めがある「KoolBoy ― 10のルール ―」

■やっぱりクールの定義が明確にありますね。

IO:ですね。

■クールにつながる話なんですけど、ラッパーや先輩、俳優とか歌手でもいいですし、カッコイイと思うってどういう人ですか?

IO:挙げたらキリないですけど、いまパッと出てくるのは『モ'・ベター・ブルース』(監督・スパイク・リー/1990年公開)のデンゼル・ワシントンですね。

■僕もあの映画だいぶ昔に観ました。ジャズ・トランぺッターの話ですよね。

IO:言葉で説明するのは難しいですけど、あのデンゼルのストイックさがすごいカッコイイと思う。何時から何時まで楽器を練習すると決めて、音楽に対してちゃんと向き合う姿勢とかが渋いと思う。自分にそういうストイックさがないからかもしれないけど、そういう習慣のある男はカッコイイと感じますね。他にもジョー山中とかアル・パチーノとか自分の父親とか、NOBUさんやJashwonさんもGottzもクールだと思います。

KANDYTOWN“IT'z REVL (IO, RYOHU, Mr.K, MUD)”

フッドは街っていう感じで、タウンはもっとディープでオレらとか俺たちがいま立っている場所とか状況っていう意味かもしれないですね。

■IOくんのファッションや立ち振る舞い、ラップにも街の匂いをすごく感じるんですね。ラップの中でも、シティ、タウン、フッドという単語が出てくるじゃないですか。その3つはどのように使い分けていますか?

IO:その言葉を言ったときのオレに訊いてみないとわからないですね。

IO Soul Long Pヴァイン |

■たとえば、“City Never Sleep”という曲名は“Town Never Sleep”では意味が変わってくる?

IO:タウンは寝ますね。

■タウンは寝るんだ。

IO:ガン寝です。

■シティは?

IO:寝ないです(笑)。

■アハハ。

IO:シティは大まかに言うと東京だったり世の中という意味が大きいと思うんです。タウンはオレらが居るとことか今みたいな事かもしれない。フッドよりタウンの方がオレ的には狭いかもしれないすね。

■一般的にはフッドは近所でタウンは街だからフッドの方が狭いですよね。でもそこは感覚的には逆なんですね。

IO:逆かもしれないですね(笑)。フッドは街っていう感じで、タウンはもっとディープでオレらとか俺たちがいま立っている場所とか状況っていう意味かもしれないですね。

■KANDYTOWNの“K”は喜多見の“K”ですよね。

IO:そうですね。

IO“City Never Sleep” (pro. by JASHWON for BCDMG) - Official Video -

(K TOWNとは)オレたちを作ってくれた街。べつに何かがあるってわけじゃないんですよ。ただ、オレたちが育ってともに時間を過ごして、いまもいる街ですね。

■K TOWNをまったくの部外者に説明すると、どういう街ですか?

IO:オレたちを作ってくれた街。べつに何かがあるってわけじゃないんですよ。高いビルが建ってたりとか、いいブティックがあるとか、そういうわけでもない。ただ、オレたちが育ってともに時間を過ごして、いまもいる街ですね。

■KANDYTOWNのメンバーはこの周辺の団地や一軒家でそれぞれ育っている感じなんですね。

IO:そうですね。オレらには団地で生まれたヤツもいるし、ハイクラスなシティ・ボーイもいる。全員がゲトーなわけでもないし、全員がハイソサエティでもない。だからといってお互いにヘイトもなく、みんながリスペクトし合ってる。そういう生まれた環境は抜きでオレらはずっと遊んできたんです。団地で遊ぶこともあるし、誰かの家で遊ぶときもある。バランスはいいと思いますね。

■そういういろんなバックグラウンドの仲間が自然に仲よくしているんですね。

IO:そうですね。誰かを僻んだりもしない。団地で生まれたって事に引け目を感じたり、変な形でそこに固執してるやつはいないと思う。ラッパーとしてしっかりレペゼンするときはして、高みを目指す。みんなが目指すところはだいたい同じ方向だと思うし。逆にいい生まれでもそれに感謝して以上を目指せば素晴らしいことだと思う。それがHIPHOP的にハンデになるとも思わない。ほんとにシンプルにこの街にいっしょにいるっていう感じですね。

■最近はどんな遊び方をしているんですか。飲み屋に行ったりとか?

IO: あまり居酒屋とかは行かないんで。だいたいは恵比寿のソウル・バーですね。〈SOUL SISTERS〉っていうよくしてもらっているソウル・バーがあって、そこにけっこう溜まっています。そこからクラブに行ったりもするときもありますね。途中で来るヤツもいるし、途中で帰るヤツもいる。で、残ったヤツでフッドに戻って来てレコーディングして曲を作る。そういう感じです。

■そういう流れの中で曲が大量に溜まっていったんですね。実際、それぞれの作品の曲数も多いですよね。

IO:そうですね。街で遊んで、地元に帰って、曲を作る。それだけなんで苦でもないし、遊んでいたら自然とそのぐらいの曲が溜まっていたんです。でも、はじいた曲もあるから実際にはもっとありますよ。純粋にラッパーだけで10人は超えているんで曲数は多いですね。

街で遊んで、地元に帰って、曲を作る。それだけなんで苦でもないし、遊んでいたら自然とそのぐらいの曲が溜まっていたんです。

■KANDYTOWNのメンバーはラッパーやビートメイカーやデザイナーだけじゃないわけですよね。

IO:そうですね。そういうヤツらも数え出したらもうわけがわからなくなりますね。ラップしていないヤツもたまにステージに上がっているし、「今日来てるんだね」って感じですね。

■「遊びに来てるならステージに上がりなよ」という感じ?

IO:いや、言わなくても上がってる(笑)。

■ははは。IOくんにとってKANDYTOWNの仲間とは何ですか?

IO:友だちですかね(笑)。

■それは言い替えてるだけでしょ(笑)。

IO:KANDYTOWNは多くがラッパーでライバルでもあるけど、今回オレがソロを出すとなったときにみんながいろいろなサポートをしてくれた。穴があったら誰かが埋めたり、お互い支え合ったりしてアルバムができて、すごく仲間のありがたみを感じたんです。でも、ほんとは支え合うとかはあまり言いたくないんですけど……

■そういうこと言うのがちょっと恥ずかしい?

IO:そうですね。でも、今後誰かが何かをするときには、オレも自分がしてもらったように全力でサポートできればいいなとは思いますね。だから友だちです。

■さっきのリリックの制作過程の話を聞いていても共同作業の側面も相当大きそうですもんね。

IO:ほんとにそう思いますね。メンバーのみんながこのアルバムが好みかはわからないけど、みんなを代表して作ってやっと1枚できたという気持ちはありますね。

■そういう責任感みたいなものはあった?

IO:ほんとにもうありんこぐらいの。

■ふふふ。

IO:KANDYTOWNやBCDMG、P-VINE、プロデューサーやトラックメイカー、いろんな人が関わってサポートしてくれたから、そういう人たちの期待を裏切りたくないという気持ちはありました。でもそれがプレッシャーにはなっていないですね。

KANDYTOWN“Skweeze Me”

■『SOUL LONG』は去年亡くなられた親友のYUSHIさんのノートに書いてあった言葉からきているんですよね。

IO:響きがよかったですね。フィールして、ほんとうにそれだけですね。YUSHIのリリック帳を読むと、おそらく“SO LONG”という意味だと思うんですけど、オレもまだわからないし一生わからないかもしれない。いろんな想像をさせてくれる言葉だから、聴いた人、見た人がそれぞれ感じて解釈をしてくれればいいかなと思います。

■YUSHIさんが亡くなったとき、それまでの人生で初めて考えたことはありましたか?

IO:うーん、まだあんまりわかんないです。そのことをまだ冷静に理解できていない。もうそろそろ1年経つんですけど。

■発売日(2月14日)が命日ですよね。

IO:そうですね。亡くなったときにどう思ったとかはあんまりこう……会いたいなとか淋しいなとか、そういうのは思うんすけど……。

■整理がまだついてない?

IO:一生つかないかもしれないです。6歳からいっしょだったんで、起きてることがよくわかんない。まだあんま理解できてないです。

YUSHI“42st.”

BANKROLL“KING”

フェイクな音楽はやりたくない。自分がやりたくない音楽をやることほどキツイものはないと思うんですよ。

■インナースリーヴの最後のページにYUSHIさんの顔のタトゥーが入った肩がうつっているじゃないですか。あれはIOくんの肩ですか?

IO:そうですね。YUSHIがNYが大好きだったのでYUSHIのお姉ちゃんとNYに行って、YUSHIの骨を撒いてきました。そのときにハーレムで入れてきました。

■アルバムへの反響はこれからだと思うんですけど、今後ラッパーとしてどうしていきたいですか?

IO:このアルバムはもう自分の中での評価は下っているんで、次のステージに活かして音楽をやれる時期にやれるだけやって自分のラップをして、仲間と楽しくクールにやる。もうそれだけですね。

■ギラギラした野心みたいなものはそこまでない?

IO:もちろんリッチになりたいとは思います。でも、フェイクな音楽はやりたくない。自分がやりたくない音楽をやることほどキツイものはないと思うんですよ。だから自分が納得できるのがいちばん重要なことです。その上でみんなが認めてくれてお金もついてきたらいちばんいいと思う。ラッパーやラップをナメているわけではなくて、ラッパーだけが自分の可能性だとは思っていないんです。いまのオレがいちばん好きなのが音楽だからラップしているんです。そういうことなんです。だから自分の好きな音楽をやってそのあとに結果がついてくる。それが成功だと思いますね。先のことはわからないですね。

■IO リリース・ライヴ情報

2016.3.25 (金)

BCDMG Presents IO 『Soul Long』 Release Live

@ 代官山UNIT & SALOON

OPEN/START 23:00

Release Live: IO (KANDYTOWN)

Live: KANDYTOWN

more information coming soon...