カメラのシャッター音と強靭なリズムが聴こえてきたので興奮しながら踊っていると、DJブースの前で跳ねまわっていた男が「ジャム・シティだ!」と叫び、とつぜん僕に飛びかかってきた。びっくりさせるなよ! ああ最高だよ、わかってるから、落ち着け。いや、まだ落ち着かないでくれ。みんなそれぞれ好きなだけ踊り狂っていよう。フロアには走り回って遊ぶパーティ・ピープルまでいた。

いやしかし、待て、いったい僕はどこから来てここに辿り着いたんだっけ? そして、ここはどこだったっけ?

ときは2013年3月某日の夜。東京・渋谷の街を見おろす商業施設ヒカリエの9階のホールでは、その立地に似つかわしくない奇妙な光景が繰り広げられていた。ファッション・ピープルが見守るなか、ロンドン・アンダーグラウンドの深い闇に根を張るウィル・バンクヘッド(The Trilogy Tapes)がジョイ・オービソンをプレイしている。それだけではない。自身の新曲を響かせながら、〈C.E〉のファッション・モデルとして大画面で堂々登場したのは、なんと我らがゾンビー。新作『ウィズ・ラヴ』のリリースを控えているゾン様、こんなところでいったいなにを!?

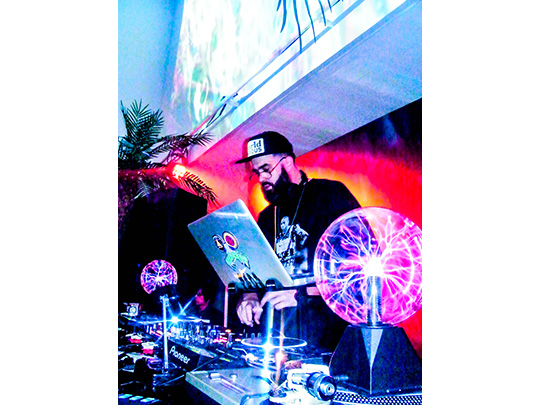

ファッション・ショーが終わり、なだれこむようにしてパーティは開かれた。DEXPISTOLSや〈キツネ〉のふたりやVERBALといった名の知れた出演陣がDJをしていたが、その一方、すこし離れたもうひとつのフロアでは、海を越えてやってきたアンダーグランド――その熱狂の予感が渦を巻いていた。

それは〈REVOLVER FLAVOUR〉と題された、デザイナー:KIRIによる饗宴だった。

日本から1-drink(石黒景太)が迎え撃ったのは、先に述べたウィル・バンクヘッドに加え、ロンドンの〈ナイト・スラッグス〉の姉妹レーベルとしてLAに基地をかまえる〈フェイド・トゥ・マインド〉(以下FTM)の面々。〈FTM〉をキングダムとともに運営するプリンス・ウィリアム(Prince William)、同レーベルに所属し、アメリカのアート・ミュージック・シーンをさすらうトータル・フリーダム(Total Freedom)。

彼らのプレイから飛び出したのは、グライム/UKガラージ/ドラムンベース/ジャングル/レゲトン/リアーナ/サウス・ヒップホップ/R&B/ジューク/ガラスが粉々にされる音/赤子の泣き声/獰猛な銃声/怯えたような男の叫び声/乱打されるドラムなどなど。

〈FTM〉について知っていた人はその場でも決して多くなかっただろう、が、とにかくフロアはダンスのエネルギーで溢れていた。レーベルのヴィジュアル面を担っているサブトランカ(Subtrança)によるヴィデオゲームめいたCGのギラギラした冷たいライヴVJも、このイヴェントの奇怪さと熱狂を促した。

それにしても、ヒカリエとベース・ミュージック――そのコントラストは〈FTM〉にうってつけだった。ぜひレーベルのウェブサイトやアートワークを見て欲しい。そこでは、発展していく文化やテクノロジーと、留まることのない人間の物欲や暴力と、地球を支配する自然界の力とが、ワールド・ワイド・ウェブのなかで拮抗と核融合を重ねながら爆発を起こし、我々の脳――PCの液晶ディスプレイへ流れだしている。すでにわれわれの実生活において、文明は現代のテクノロジーやデザインの(快適な)成果として現れつづけている(最近はじまった『to be』というウェブ・サーヴィスはもはやヴェイパーウェイヴを作るためのツールにしか見えない......)。〈FTM〉は、そんな現実を生きる活力として、LSDでもSNSでもなく、ダンスとソウルを主張する。すなわち、心へ(Fade to mind)、と。

Kingdom Vertical XL Fade to Mind |

間もなく〈FTM〉から、レーベル・オーナーでもあるキングダムの『ヴァーティカル・XL』がリリースされる(先行公開されている曲は"バンク・ヘッド"と題されている)。

以下は、〈FTM〉の共同オーナー:プリンス・ウィリアムと、サブトランカの片割れ:マイルス・マルチネスとの貴重なインタヴューである。取材を受けるのは初めてとのことだった。サウンドトラックにはぜひこのミックスを。

いつなにが起こるかわからないのはデジタルの世界もアナログの世界もおなじ。インターネットが見れなくなる前に、いますぐ印刷するのをおすすめしたい。

夏以降、〈FTM〉のアクトが来日する動きもあるようなので、詳しくはまた追ってお知らせしよう。どうか、ダンスとソウルをあなたに。

90年代のレイヴ・カルチャーは逃避主義的すぎた。僕らは人びとに触れあいがあってほしいし、「いま」を生きてほしいんだ。クラブの外に出たとき自分たちがどこにいるのかを認識してほしいんだ。僕らのメインドラッグは珈琲だよ(笑)。

■今回はわざわざ来日してくれてありがとうございます。まさかこんなに早くあなたたち〈FTM〉に会えるとは思いませんでした。日本に来るのは何回目ですか?

マイルス・マルチネス:僕は2回目だよ。最初の来日は2001年で、アシュランド(トータル・フリーダム)も同じ。ングズングズ(Nguzunguzu)はソナーが初来日だ。

プリンス・ウィリアム:僕も同じころが最初で、今回は2回目だ。前にきたときは〈アンダーカヴァー〉や〈ベイプ〉とかストリート・ウェアのファンでただの買い物客だったんだ。だから、KIRIやSk8ightthingをはじめ、ファッションに携わるみんなとこうして仕事ができるなんて夢みたいな出来事だよ。いつか日本の生地をつかった服をつくりたいね。

■では、もともとファッションにはつよい興味を持っていたのでしょうか?

プリンス・ウィリアム:もちろんだよ。僕は人口の少ないテキサスのちいさな町で育ったんだけど、そういったカルチャーをディグしたんだ。

マイルス・マルチネス:ヴィジュアル・アーティストとして、映像も音楽もファッションもすべて表現という意味では共通しているものだと思っているし。

プリンス・ウィリアム:実際〈フェイド・トゥ・マインド〉のほぼみんながアートスクールに通っていたんだ。アシュランドとマイルスはレーベルのなかでももっとも精力的に現代アートの世界でも活躍していて、ほかのみんなは音楽にフォーカスしつつ、やっぱりアートはバックグラウンドにある。新しくてユニークでイノヴェイティヴであるカルチャーそのものを提示するっていう共通のアイデアが僕たちを動かしているし、繋げている。僕らは〈FTM〉をライフスタイルそのものだと考えているよ。〈FTM〉はみんなが友だちで、強い信頼関係にあるんだ。

マイルス・マルチネス:アシュランドはアートスクールには通っていなくて、ただただアーティスト/ミュージシャンとしてのキャリアがあるんだ。彼は学校にいってないことを誇りに思っているよ。

■日本の音楽やアートあるいはカルチャーでなにか惹かれるものはありますか?

プリンス・ウィリアム:音楽にもアートにもすごく魅了されているよ。マイルスは日本のアニメーションが好きだよね。僕はコンピュータ・グラフィックスが好きだ。

マイルス・マルチネス:日本のアートだと草間弥生や森万里子が好きで、日本のアニメもたくさん好き。広告もいいし、ヴィデオ・ゲームとかも。全体的に、ファッションもデザイナーもいい。葛飾北斎なんかの古典的な美術も好きだよ。

プリンス・ウィリアム:プリクラも。

マイルス・マルチネス:プリクラ、いいね。

プリンス・ウィリアム:音楽なら、坂本龍一のことは〈FTM〉のみんなが大好きだよ。YMOのこともね。とても大きな影響力があるよ。つまり何が言いたいかというと、日本のテクノロジーに惹かれるんだ。

マイルス・マルチネス:YAMAHAとかシンセサイザーとかね。

[[SplitPage]]インターネットの文化にはさまざまな問題も感じている。たくさんのリサイクルで溢れているし、多くの人びとが好きなだけ情報を享受しているばかりで、自分から何かを還元している人は少ないよね。その状況には文化的に何か問題がある気がするんだ。

■なるほど。テクノロジーについてはまたのちにお訊きしますが、その前にまず〈FTM〉のヴィジュアル面を大きく担っているサブトランカの活動について聞かせてください。ちょっと気になっていたんですが、ジャム・シティのヴィデオを手がけたのはあなたの相方であるダニエラ(Daniela Anastassiou)ですか? 変名かなと思ったのですが。

マイルス・マルチネス:あれは違うんだ。僕たちはングズングズ(Nguzunguzu)やマサクーラマン(Massacooramaan)のヴィデオを手掛けていて、〈FTM〉以外ではSFのショート・フィルムをサウンドトラックまで手掛けて、小規模な映画祭で上映したこともあるよ。

■〈REVOLVER FLAVOUR〉でもライヴですばらしいVJをしていましたね。以前にジェームス・フェラーロやインクのメンバーのライヴでもマッピング映像を披露しているそうですが、そういった上映作品はウェブにアップなどして公開しないのですか?

マイルス・マルチネス:僕たちは変人だと思われるかもしれないけど、レアなライヴの感覚が好きなんだ。サイバー・カルチャーには深く入れ込んでいるし、影響を受けてはいるんだけど、僕たちはインターネットに対して懐疑的でもあって、オンラインだと簡単に見過ごされてしまうこともある。だから僕たちはライヴ・ヴィジュアルにこだわって、体験としてレアでありたいんだ。変なことかもしれないけど、それが自分たちにとってここちよいやり方なんだ。

プリンス・ウィリアム:僕はそれがクールだと思うけどな。

■〈FTM〉はウェブサイトをとてもアーティスティックに作っていますし、コンピュータ・グラフィックによるアート・ダイレクションも、インターネットにおける情報の無茶な重層感/合成感といいますか、テクノロジーのごった煮感が強く表れていると思いますが、それでも同時にインターネットに対して懐疑的になるのはなぜでしょう?

プリンス・ウィリアム:インターネットは定義上、現れては消えて、臨時的だから。僕たちはクラシックな瞬間を作りたいんだ。それにとても言いたいのは、僕たちがおなじ部屋にいて初めておなじ瞬間をいっしょにわかちあっているという共通の体験を大切にしたいということだよ。ヴュアーの類としてではなくね。

マイルス・マルチネス:インターネットの文化にはさまざまな問題も感じている。たくさんのリサイクルで溢れているし、多くの人びとが好きなだけ情報を享受しているばかりで、自分から何かを還元している人は少ないよね。その状況には文化的に何か問題がある気がするんだ。もちろん僕はインターネットを愛しているよ。たくさんのひとが色んなものを見れるし、それは偉大なことだと思う。でも、レコードを手にして初めてアートワークを見る事ができたり、映画館に行かないと作品を見れない事だったり、現実世界のそういう制限的、だけど経験的な部分に僕は強く惹かれるんだ。たくさんのものがコピー&ペーストされていくインターネットとは違って、新譜のレコードを実際に手にするあの瞬間のような、その経験自体を僕はクリエイトしたいと思っているから。

プリンス・ウィリアム:タンブラーのことは知ってるでしょ? みんなが素材を拾って、再投稿する。そこでは新しいものを作らなくてよくなる。クリエイトするエナジーを使わないかわりに、「これイイネ!」「あれいいね!」ってライクすることでリサイクルにエナジーをつかっているだけなんだ。なにかを作っている気になれるのかもしれないけど、実際には借りているだけだ。それじゃあ新しいコンテキストは生み出せない。

マイルス・マルチネス:インターネットはたくさんのものを見れるかもしれない。それはたしかにクールなことだ。でも、僕たちはミステリーが好きだし、ミステリアスでいたいんだ。ファティマ・アル・カディリ(Fatima Al Qadiri)もングズングズも一目見てミステリアスでしょう。人知れぬ存在というか。

プリンス・ウィリアム:そう、僕たちはアンダーグラウンドを愛しているんだ。とても実験的なエッジ(力)として。

■なるほど。〈FTM〉は、ポスト・インターネット的な意匠が共通していながら、現状いかに面白い素材を拾ってきてリサイクルできるかを匿名で競っているヴェイパーウェイヴとはまったく逆の哲学を根源でお持ちなのですね。

〈FTM〉のレーベルを強く印象づける要素としてアートワークがとても大きな役割を果たしていると思います。サブトランカとはどのようにして手を組むことになったのでしょうか?

プリンス・ウィリアム:レーベル初期のアートワークはエズラ(キングダム)が担当していて、彼はコンピュータ・グラフィックのとてもクラシックなスタイルをとっている。マサクーラマンのアートワークの真んなかにあるオブジェなんかにそれが現れているね。ただ、彼も音楽にフォーカスしていくうちに時間が限られていってしまったんだ。マイルスはングズとも親友だったんだよね。

マイルス・マルチネス:ングズの作品はファーストEPからアートワークを担当しているよ。

プリンス・ウィリアム:当初〈FTM〉のアートワークを写真だけで作ろうと思っていたんだけど、イメージ通りにはいかなかったんだ。そこで3Dグラフィックをデザインできるひとを探しているところに、ングズと仲のよいマイルスたちサブトランカがいたんだ。自然な運びだよ。マイルスと初めて会った時からもうファミリーみたいに打ち解けたんだ。エズラがアート・ディレクターみたいなもので、マイルスはとてもコンセプチュアルなアイディアにもとづいたデザイナーでありクリエイターだ。エズラがちいさなアイディアをもっていたとして、マイルスはそれを実現に導いてくれる。

マイルス・マルチネス:最近はファティマの『デザート・ストライクEP』のアートワークを担当したり、ボク・ボク(Bok Bok)から『ナイト・スラッグス・オールスターズ・ヴォリューム2』の依頼も受けたりしているよ。

■サブトランカのツイッターの背景には写真がたくさん並べてありましたが、あなたのアートワークの基礎には写真があるということなんですね。

マイルス・マルチネス:僕はヴィジュアル・アートやフォトグラフィーやペインティングや3Dを主に学んで、相方のダニエラ・アナスタシアはアニメーションなど映像が基礎にあるんだ。僕はもともと映画業界で働いていたこともあったし、ウィル(プリンス)は写真を勉強していたり、それぞれみんなの背景があって現在のアートワークがかたちつくられているんだよ。僕のアートのコンセプトは「現実と非現実のブレンド」から来ているんだ。

プリンス・ウィリアム:僕たちは「現実と非現実」の狭間にいるね。

■〈ナイト・スラッグス〉もしかり、〈FTM〉も唯物的でフューチャリスティックなテクノロジーをアートワークの題材に用いていると思うのですが、それはどういった思想に基づいているのでしょう?

プリンス・ウィリアム:そうだなあ。僕たちは「いま」を生きなければならない。僕たちはクリシェとしてのレトロな音楽をつくりたくはないんだ。いまを生きている僕たちはたしかに過去から影響を受けているけども、僕たちがはじめてガラージやグライムを聴いたときのような衝撃を――音楽の原体験をファンに与えたいんだ。でもそれらを真似したり、おなじことを繰り返したくはない。そのとき、テクノロジーというのはコンテンポラリーであることの大きな要素ではあるよね。でも同時に、最新のシンセサイザーだけを使うわけではない。もちろん、ヴィンテージのサウンドも使う。ヴァイナルのほうが音がよいのもおなじで、過去からのものを活かすこともする。そう、僕たちのコンテクストで意味を成すことが大事なんだ。

マイルス・マルチネス:過去と現在の状況から何かを想定出来るという意味では、フューチャーという概念はすごく面白いと思う。

プリンス・ウィリアム:でも「いま」であるいうことはやっぱりすごく大切で。先進的であるという事ももちろん大切だけれども、リリースする作品は常に今を意識しているし、リスナーにも今好きになってほしいと思っている。2年後に再評価されるとかそういう物ではなくてね。とても難しい部分ではあるのだけれど、そういったバランスを大切にしながら、つねにイノヴェイティヴでいたいんだ。

マイルス・マルチネス:ただただ物事を先に進めて行きたいと思っている。前進だね。

プリンス・ウィリアム:そう、前進していくんだ。ただ、フューチャーという言葉はいまではレトロの文脈で使うことが多いよね。70年代とかクラシックなSFとかが持っていた「どんなことが起こり得るか」の想像力を愛してはいるけど、僕らはやっぱり現代に強く根ざしているし、〈FTM〉の哲学は「いま」(now)だよ。

[[SplitPage]]僕たちは「いま」を生きなければならない。僕たちはクリシェとしてのレトロな音楽をつくりたくはないんだ。いまを生きている僕たちはたしかに過去から影響を受けているけども、僕たちがはじめてガラージやグライムを聴いたときのような衝撃を、音楽の原体験をファンに与えたいんだ。

■なるほど。未来的なイメージとの差異から現代(いま)を浮かび上がらせるということでもあるのでしょうか。

それでは、レーベルそのものについて話を伺いたいと思います。〈FTM〉は、ロンドンのボク・ボクらによる〈ナイト・スラッグス〉の姉妹レーベルとしてLAで運営されていますね。まず、ングズングズをリリースをしたいということから〈FTM〉が始まったというのは本当ですか?

プリンス・ウィリアム:そのとおり、それがとても大きな理由だね。彼らは最初のEPをフリーでリリースしていた。色んなバンドをリリースしているレーベルからオファーがあったみたいだけど、旧いコンテキストのうえで紹介されて理解を得られないんじゃないかと僕たちは心配だった。だから僕たち自身のコンテキストを作ったんだ。それにングズングズとマイクQ(Mike Q)が〈ナイト・スラッグス〉の色とは違っていたのもあって、キングダムと手を組んで〈FTM〉を立ち上げてレコードを出すことにしたんだ。

それまで僕はブログをもっていたから、それをつかってレーベルをやろうとしていたんだ。例えば、ガール・ユニット(Girl Unit)はとてもシャイだったから当時隣の家に住んでたのに初期のデモ音源をボク・ボクに直接送れなくて、僕に渡してきたから、それを僕がボク・ボクに「これを聴くべきだよ」って繋いだんだ。だからもしそのとき僕がレーベルをはじめていたら、きっとガール・ユニットやキングダムと契約していただろうね。

その年に〈ナイト・スラッグス〉がはじまっていい仕事をしはじめて、僕たちは「オーケー、僕たちの出る幕はないな」と一旦は思ったんだけど、まだやる余地があるのを見つけたんだ。

そうして〈FTM〉は〈ナイト・スラッグス〉を基にして生まれたんだ。アレックス(ボク・ボク)がロゴをデザインしてくれたり、ミキシングやマスタリングなどのすべてにおいて彼から学んだんだ。リリースする作品に関しても彼の意見を常に参考にしていたよ。

■ボク・ボクとはどのようにして出会ったんですか?

プリンス・ウィリアム:インターネットだよ。マイスペースを通してだね。キングダムは当時デュオでDJをしていたボク・ボクとマナーラ(Manara)に出会ったんだ。キングダムはガラージや2ステップやグライムといったイギリス発の音楽にとても大きな影響を受けていて、ボク・ボクたちはサザン・ラップやアメリカ発のクラブ・ミュージックに影響を受けていた。お互いの国のカルチャーへの興味が交差して、その強いコネクションがあってそれぞれのサウンドが築かれていったんだ。

■〈FTM〉とおなじくングズングズやファティマ・アル・カディリをリリースしている〈ヒッポス・イン・タンクス〉や〈UNO NYC〉など、他のレーベルとはなにか交友関係があるのでしょうか?

プリンス・ウィリアム:〈ヒッポス・イン・タンクス〉のバロン(Barron Machat)はいい友だちなんだ。でも他の多くのレーベルもそうだけど、バロンもレイドバックしてるんだ。ングズングズがデモを送っても彼はそれを受け取るだけだった。でも僕たちはフィードバックを返して、ミックスに入れたり、好きなレコードをプレゼントしたりした。〈FTM〉は他のレーベルと違ってデモを受け取ってリリースするだけじゃないんだ。アーティストをプッシュして、彼らによりよいものを作ってほしいと思っている。僕らはアーティストのために働きたいし、リリースに際してたくさんのエナジーをつかうよ。お金や資源を投じるだけじゃなくてね。〈ヒッポス〉のようなレーベルと僕たち〈FTM〉の契約するときの違いはそういうところかな。〈UNO NYC〉もレイドバックしてるからね。でもどちらが正解ということじゃない。〈FTM〉にはクリエイティヴなプレッシャーがあるんだ。アーティストにはクリエイトする環境で生き抜いてほしいから。だから、ほかのレーベルとは違うシステムで動いていると思う。

〈FTM〉と〈ナイト・スラッグス〉はふたつでひとつのレーベルだと思う。僕たちはビヨンセやリアーナ、クラシックなR&Bに大きな影響を受けている。エモーショナルな歌が大好きだ。ブレンディーのレコードは去年のお気に入りだな。ジェシー・ウェアもわるくないけど、彼女の場合はスタイルに重きがあるよね。僕はエモーショナルなものが欲しい。メアリー・J. ブライジのように。

■「フェイド・トゥ・マインド(心へとりこまれる)」というレーベル名はプリンスがつけたそうですね。レーベル・コンセプトについてキングダムはクラブ・ミュージックに心を取り戻すと語っていたと思うのですが、つまりそれまでのクラブ・ミュージックに対する批評的な視点があるということでもあるのでしょうか? また、レーベルをスタートさせてから2年経ちますが、現状どのような感想をお持ちですか?

プリンス・ウィリアム:それはちょっと誤解で、僕たちはそれまでのクラブ・ミュージックに対して不満があったわけではないよ。レーベル名の意味については、ただ僕たちがやりたいこと――クラブにソウルを吹き込みたいということを語っているだけだよ。エズラ(キングダム)はとてもスピリチュアルでミスティカルな人間なんだ。メディテーションに興味があって、「身体の外の経験」――すなわちそれが「フェイド・トゥ・マインド」なんだ。そこにクラブ・ミュージックがあるとき、人びとにソウルフルな体験を味わってほしい。僕たちはクラブに/リスナーにエナジーを注ぎこみたい。朝の起き抜けに音楽を聴いて起きたり、夜の疲れているときクラブに行ったりするでしょう。僕たちはそういうものを欲しい。ハイエナジーな音楽を。

■さきほども挙げられていたガラージや2ステップなど、なぜイギリスの音楽に惹かれるのでしょう?

プリンス・ウィリアム:繰り返しになるけども、僕たちはただイノヴェイティヴなレコードを作っていく。けれど、それと同時に一般的な人びとやストリートにもアピールしたいと思っている。人びとがソウルフルになれる実験的なクラブ・ミュージック――たとえば、グライムはとてもクリエイティヴでイノヴェイティヴだ。さまざまなジャンルに派生していける可能性も秘めていたしね。

全体的にイギリスの音楽は、ソウルフルでありながらとても冷たい、温かいのにハードなんだ。驚くべきバランスで成り立っている。ロンドンにはとてつもない緊張感があって、それがすばらしい音楽を生み出しているんじゃないかな。そういうところに影響を受けているね。トレンドが移り変わって、リアクションがあって。イギリスの音楽はヴォーカルやアカペラをまったく色の違うトラックに乗せたりするけど、ヴォーカルを新しいコンテキストに組み込むというのは僕たち〈FTM〉にとっても設立時からずっと鍵であるアイディアだった。それもあって、ケレラ(Kelela)のようなオリジナルなシンガーをレーベルにずっと迎えたかったんだ。

■イギリスの音楽というところで、ブリアルやアンディ・ストット、また、国は違いますがR&Bのハウ・トゥ・ドレス・ウェルなどにはどのような感想をお持ちですか?

プリンス・ウィリアム:僕はとても〈ハイパーダブ〉に影響されたけど、もっとエネルギーのあるレコードを好んでいたから、ブリアルを最初聴いたときはチルな感触がマッシヴ・アタックのようなトリップ・ホップのように感じられた。そんなにプレイすることもなかったし、おおきな影響を与えられた存在とは言えない。エズラ(キングダム)はヴォーカルのマニピュレーションがとても評価されているけど、どちらかというとドラム・ン・ベースからの影響が強いね。

アンディ・ストットはどんな音楽なの? 知らないな。

ハウ・トゥ・ドレス・ウェルよりも、僕はインク(Inc.)の方が好きだ。近しい友だちでもあるしね。

僕は音楽においてダイナミクスが聴きたいんだ。ただ悲しいものだけじゃなくてね。僕たちの音楽は、悲しかったり、ハッピーだったり、ハイエナジーだったり、すべてがひとつの瞬間に起こる。でもハウ・トゥ・ドレス・ウェルはとってもとっても悲しくてとっても沈んでいるよね。沈みっぱなし。彼のプロダクションとかサウンドは好きなんだけど、僕は音楽にアーク(弧)が欲しいんだ――クラシカル・アーク――『クラシカル・カーヴ』さ。

(一同笑)

[[SplitPage]]〈FTM〉と〈ナイト・スラッグス〉はふたつでひとつのレーベルだと思う。僕たちはビヨンセやリアーナ、クラシックなR&Bに大きな影響を受けている。エモーショナルな歌が大好きだ。ブレンディーのレコードは去年のお気に入りだな。ジェシー・ウェアもわるくないけど、彼女の場合はスタイルに重きがあるよね。僕はエモーショナルなものが欲しい。メアリー・J. ブライジのように。

■ングズングズも含め、〈FTM〉のみなさんのDJプレイはダンスを強く希求するハイエナジーなものでした。本誌でも工藤キキさんが〈GHE20G0TH1K〉(ゲットーゴシック)の客のファッションについて「90'Sのレイヴの独自の解釈?」と表現していましたし、PROMの甲斐さんも「まるでレイヴだった」と話してくれました。あなたたち自身は、たとえばかつてのレイヴ・カルチャーないしはセカンド・サマー・オブ・ラヴに対して憧憬はありますか?

マイルス・マルチネス:僕個人的にはオリジナル・クラブ・ミュージックというのは、ヨーロッパではなくアメリカ発祥のそれであって、シカゴ・ハウス/シカゴ・ジューク/デトロイト・テクノなどかな。初めて好きになった音楽はヒップホップで、それからすこし違う文脈でハウスやテクノを知るようになった。

プリンス・ウィリアム:僕も初めはヒップホップから入ってデトロイト・テクノのようなものを知った。でもエズラはまったく違くて、彼はヨーロッパのクラブ・ミュージックに入れ込んでいた。彼も僕もドラムンベースは大好きだし鍵となる影響を受けているし、ドラムンベースは僕のなかでヒップホップとテクノとを繋いでいる橋なんだけれど、僕がヒップホップに入れ込んでいる一方で、エズラはR&Bに入れ込んでいた。ラジオでかかる音楽を実験的なテリトリーに引き込みたいというアイディアがあったんだ。ヨーロッパの国営放送では実験的なレコードがかかるよね。それはただのポップではない。アメリカのラジオは崩壊したシステムで成り立ってる。DJに金を払わなければいけない。良いレコードをつくってラジオでかけてもらうということがアメリカではありえないんだ。

はじめてレイヴが起こった頃に僕は14歳だったし、レイヴはヴィジュアル面でとてつもなく大きい影響があったこともたしかだ。フライヤーとかモーション・グラフィックとか、エズラもアート・ダイレクションにすごくレイヴカルチャーの影響を受けているよ。

マイルス・マルチネス:そう、そのとおり。

プリンス・ウィリアム:でも同時に、90年代のレイヴ・カルチャーは逃避主義的すぎた――ディプレスやデジャヴからの逃避。僕らはひとびとに触れあいがあってほしいし、「いま」を生きてほしいんだ。クラブの外に出たとき自分たちがどこにいるのかを認識してほしいんだ。なにも日々の仕事から離れさせようとか落ち込んでいるのをカヴァーするとかではなく、僕は気分の沈みをクリエイティヴィティに変えるのを助けたいんだ。僕らのメインドラッグは珈琲だよ(笑)。

■カフェインもなかなかですからね。プリンスはコンセプトについて語ると一貫していますし、〈FTM〉が逃避ではなく、いま現実を生きる活力としてのダンスを主張しているというのがよくわかりました。それでは、最近聴いた音楽でよかったものと、うんざりしたものを教えてください。

プリンス・ウィリアム:インク。インクだよ。僕たちのもっとも好きな音楽だし、とてつもない影響をもらっているし、新しいアルバム『ノー・ワールド』はつねに車でプレイしている。

不満をいうなら、トラップだね。あれはカウンター・カルチャーじゃないと感じるし、事実あれはアメリカのラジオでかかっている。たとえば、ビヨンセがトラップに乗った音楽がある、一方でトラップのインストゥルメンタルだけの音楽がある。どっちがほしいだろう? 僕はビヨンセが欲しい。わかるかな。僕はトラップのインストじゃなくてビヨンセがあればいい。それにトラップはサザン・スタイルのヒップホップだ。でも南部じゃないひとたちがたくさんトラップを作っているでしょう。そんなのはリアルじゃないよ。ただのトレンドだ。

マイルス・マルチネス:僕はDJラシャドが好きだな。新作はもちろん、古いのも。クドゥーロも好きだし、グライムも好きだし......なんていうかな。

プリンス・ウィリアム:マイルスはとてもポジティヴだからね。

マイルス・マルチネス:はは(笑)。好きじゃないものは聴かないから。音楽雑誌も読まなくなったし、欲しいものをは自分で探すようにしてる。僕はングズングズが大好きだし、ジャム・シティもキングダムもファティマ・アル・カディリも......シカゴの音楽も、マサクーラマンも、E+Eとかも...とにかく友達はすばらしい音楽を作るし、それが好きなだけだよ。

■それでは最後の質問です。あなたたちが日本にくるまえ、2年前に、震災と原発の事故があったことはご存知ですよね。日本国内の市民である僕たちでさえ安全だとはとても言えないのですが、そんななか自国を離れ、わざわざ日本に来るのは不安ではなかったですか?

マイルス・マルチネス:この世界では日常的に汚染だとか放射線とか僕たちにはわからないクレイジーなことが起きているし、いつも死に向かっているようなものだよ。それに、日本にはいつだってまた行きたいと思う場所で、それは事故のあとも変わらないよ。

プリンス・ウィリアム:僕が思うに、〈FTM〉は恐れではなくポテンシャルによってここまで来ることが出来た。僕らのクルーが恐れについてどうこう話をすることすらないよ。日本はすばらしい場所だし、いつだってサポートしたいと思うカルチャーがある。アメリカでもカトリーナのあとのニュー・オリーンズとおなじで、僕たちはそこに行ってお金を回してカルチャーを取り戻したいと思ったし、実際、日本の経済的な状況は前に来た時よりもおおきく変わったのを今回は肌で感じることもできた。

ストリート・カルチャーもおおきく変わったね。前に来日した時はコンビニに入れば『smart』とかストリート・ファッションの雑誌がたくさんあった。でももうそういうのが見られないよね。ストリート・カルチャーはもっと狭くなってしまった。みんな年を重ねてソフィスティケイトされた。でもそれは悪いことじゃなくて、ただシフトが起こっただけだと思う。

とはいえ、実際に住んで生活をしている人とアメリカにいる僕とでは経験としてまったく違うのだろうと思う。(311の頃)日本の友達にはすぐ電話したんだけど、僕はとても心配だったよ。

災害時にすぐにメディアがポジティヴな話題に切り替えたり、人びとの間で実際に被害の話ばかりするのが良くないという風潮があったというのは、やっぱり日本の文化的な面も大きいと思う。そこには悪い部分もあるかも知れないけれど、僕はそれは日本の良い部分でもあると思うんだ。恐れの話をしてもしょうがないというときもある。それはポテンシャルと自信を生む事もあるし、このように気の利いた社会というのはそういうメンタリティによって支えられているとも思うんだ。だから僕たちはまた機会があれば日本に来たいし、出来る限りサポートしたいと思っている。ここの文化からはすごく影響を与えられているから。

■なるほど。これからも〈FTM〉を躍進させて、僕たちを思いっきり踊らせてください! ぜひまたお会いしたいです。今回はありがとうございました。

メンバーが着ていたのは、ブルックリンのファッション・レーベルRHLS/ルフェオ・ハーツ・リル・スノッティ(

メンバーが着ていたのは、ブルックリンのファッション・レーベルRHLS/ルフェオ・ハーツ・リル・スノッティ(

ヒップホップのクリシェを破壊し、ノイズをぶちかます若きターンブリストとしてシーンに忽然と現れ、躍動的で、ラジカルなカットアップによる2006年の『Spinheddz』、ダンスの熱狂が注がれた2008年の『Dharma Dance』のリリース......あるいはDIYシーンのコミュナルな感覚を意識したフェスティヴァル〈KAIKOO〉の主催など、DJバクは、ゼロ年代、もっとも果敢な試みをしているひとりだ。

ヒップホップのクリシェを破壊し、ノイズをぶちかます若きターンブリストとしてシーンに忽然と現れ、躍動的で、ラジカルなカットアップによる2006年の『Spinheddz』、ダンスの熱狂が注がれた2008年の『Dharma Dance』のリリース......あるいはDIYシーンのコミュナルな感覚を意識したフェスティヴァル〈KAIKOO〉の主催など、DJバクは、ゼロ年代、もっとも果敢な試みをしているひとりだ。