80年代の煌めきのようなエクスペリメンタル/ポップ。それは未知とノスタルジアの結晶か。ポップ、環境音楽、アンビエント、ポップ。そう、この音は空気のように環境に効く。そう、ケイト エヌヴィー=ケイト・シロノソヴァの音は、自由で透明だ。

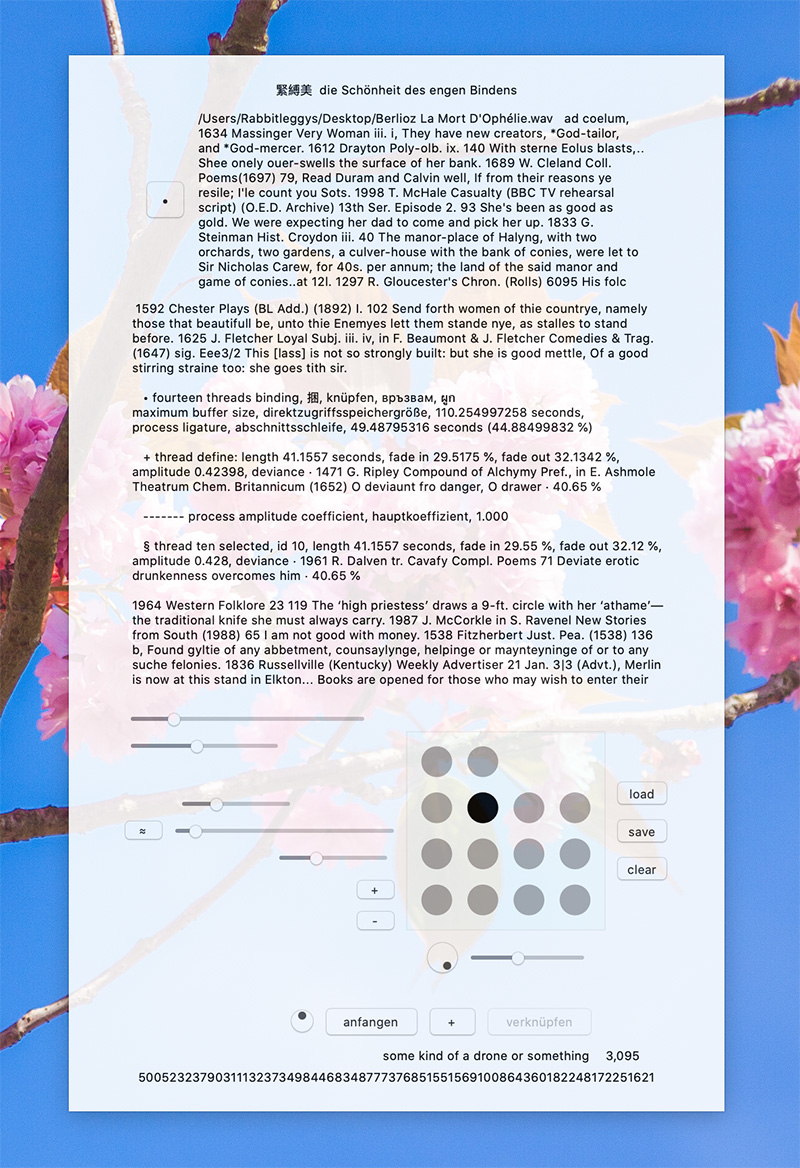

彼女の新譜『Room for the Moon』はまさにそのようなアルバムに思えた。水滴のように透明でミニマル・ポップだった前作『для FOR』から2年ぶりの作品だが、制作自体は以前から進められていたという。まさに満を持してのアルバムといえよう。リリース・レーベルは前作と同様に現代のニューエイジ/エクスペリメンタルの総本山〈RVNGIntl.〉。

シロノソヴァはファースト・アルバムを『Binasu』を、ジャイアント・クローなどで知られる〈Orange Milk Records〉から2016年にリリースして以降、ほぼ2年ごとにアルバムを発表してきた。本作はサード・アルバムとなっている。

〈Orange Milk Records〉からリリースされた『Binasu』は、2010年代中期のヴェイパーウェイヴ的な作品の中に位置づけられていたように思えるが、セカンドの『для FOR』以降、ニューエイジ・リヴァイヴァル的なものともつながっていく。そして2020年代最初のリリース作である本作は、そんなケイト エヌヴィーの音楽的な嗜好/思考が全面的に展開されていた。最高傑作」と言っても過言ではない。

まず、全体に非常に洗練されたサウンドだ。音と音のかさなりはナチュラルでありながらも、フツーではない。制作には苦労したようだか、じじつトラックに横溢する音色の選別からミックスまで、細やかな部分にまで気を使ったしあがりである。くわえてベースやサックスなど生楽器の効果的な導入がオーガニックなグルーヴを生んでいた。やわらかなシンセサイザーとのアンサンブルも抜群。

とくにサウンドの面で深化に注目したい。それは80年代的なサウンドの追求という意味でもある。ここ数年、細野晴臣から吉村弘まで、80年代から90年代初期の日本環境音楽が世界的に再評価が進んだことはよく知られている。そのムーブメントを牽引する存在としてヴィジブル・クロークスの存在と作品が重要だが、彼らのサウンドは80年代型の環境音楽を、00年代・10年代以降の緻密なサウンド・レイヤーに置き換えることを主軸している。

いっぽう『Room for the Moon』のサウンドは、まるで80年代のフェアライトのような絶妙な音の硬さとタイミングをはなっているのだ。たとえば1曲め“Not Not Not”の軽やかなリズミックなシーケンスからして、どこか『エスペラント』などの80年代の坂本龍一のサウンドのようだし、その瀟洒なアンビエンスには『花と水』など80年代の細野晴臣の音楽を思わせもする。つづく2曲め“Du Na”は、80年代の清水靖晃を思わせる環境音楽とジャズの融合のごとき曲だ。そして3曲め“Sayonara”は日本語の「さよなら」が反復され、80年代日本への不思議なノスタルジアすら感じさせる名曲である(私は日本盤ボーナストラックとして収録された“Arogato song“にも深く感動した)。

この『Room for the Moon』冒頭の3曲だけで、このアルバムがめざす方向性がわかる。80年代の環境音楽やアンビエントの質感を、そのまま再現することではないか。過去の再解釈の解像度を上げて、「それそのもの」であること、とでもいうべきか。

なかでも8曲め“Plans”は、80年代中期~末期のムードが濃厚で、本作を象徴する1曲である。彼女なりのポップミュージックの理想形ともいうべき曲だ。往年のVHS的な質感のヴィジュアルを展開する凝りに凝ったMVにも注目したい。

ロシアはモスクワ出身のシロノソヴァは、モスクワを深く愛しているという。そんな彼女が遠く離れた異国である日本、それも現在から数えて30年から40年前の日本の環境音楽や電子音楽に惹かれ、自身の音楽の重要な参照点としている。

ロシアと日本、ふたつ国が「80年代の音楽」をとおしてつながっていくという感覚。それはもしかすると「失われた20世紀/80年代ヨーロッパ」への郷愁ではないか。その意味で本作を細野晴臣が主宰したレーベル〈ノンスタンダード〉からリリースされたミカド『MIKADO』のパスティーシュと位置付けることは可能だろう。つまりは距離と時間をこえる未知のノスタルアジアの生成。これこそがケイト エヌヴィー=ケイト・シロノソヴァの音楽の不思議な魅力である。