Clark - Death Peak Warp/ビート |

そういえば、たしかに珍しいケースかもしれない。テクノは音響的な冒険を繰り広げる実験音楽としての側面を持つ一方で、機能的なダンス・ミュージックとしての側面も有しているわけだけれど、実際に生身のダンサーとコラボしたテクノ・ミュージシャンはそれほど多くないのではないだろうか。

ちょうど25年前、エレクトロニック・ミュージックは『Artificial Intelligence』を境に大きくその進路を変更した。そこに参加していたオウテカやリチャード・DらによってIDM=リスニング・テクノの礎が築かれ、ダンスフロアではなくベッドルームが志向されるようになったのである。

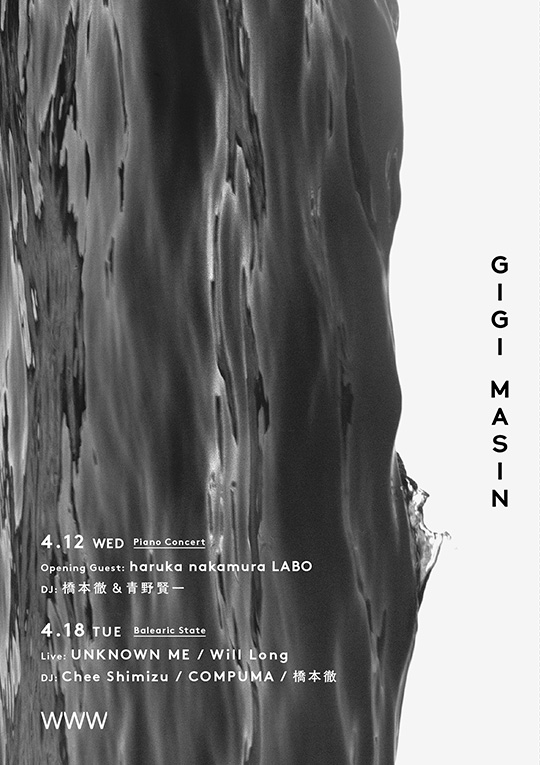

そのようなIDMの旗手たちが、がらりとスタイルを変えたり長い沈黙に入ったりした2001年という節目の年にデビューを果たし、以後コンスタントに作品を発表し続けることで00年代のリスニング・テクノを支えてきたクラークは、今回発表された新作『Death Peak』と連動するUSツアーにおいて、ふたりのダンサーを起用している。もちろん、これまでに彼がフロア寄りのトラックを作らなかったわけではない(紫色のアートワークで統一された〈Warp〉のフロア向け12インチ・シリーズに彼は3度も登場している)し、そもそも本人にそういう二項対立的な分別の意図はないのだろうけれど、スタイルを変えつつも基本的にはリスニング・テクノの文脈を引き受けてきたと言える彼が、前作『Clark』でダンサブルな側面を展開し、そしていま生身の肉体表現に関心を寄せそれを自身のステージに取り入れているのは、彼が無意識的にベッドルームとフロアとの間に橋を架け直そうとしているからなのではないか(肉体との関わりで言えば、人間の声が多用されていることも本作の特徴のひとつである)。

そのような橋の建設構想は、このアルバムの構成にも表れ出ている。序盤にこそ前作を引き継いだようなダンサブルなトラックが並んでいるものの、アルバムは中盤から雰囲気を変え、その後はどんどんアブストラクトな領域へと足を踏み入れていく。最終的に行き着くのは“Un U.K.”という意味深なタイトルを持つダイナミックなトラックで、クラークにしては珍しく政治的なトピックから触発された曲でもある。『Death Peak』というアルバム・タイトルからもうかがえるが、本作の構成にクラークの並々ならぬパッションが注ぎ込まれていることは間違いない。

テクノに肉体を持ち込むこと。それと同時に、エクスペリメンタリズムも手放さないこと。奇しくもこのアルバムにはAIをテーマにした曲も収められているが、『Artificial Intelligence』のリリースから25年が経ったいま、クラークはテクノ~IDMの歩みにひとつの区切りを設けようとしているのではないだろうか。

肉体と電子音楽の相違関係は、何にとってもテーマになるべきだね。もっとみんなやればいいのにと思うよ。特にダンス・ミュージックならなおさらだ。

■2年半ほど前、前々作『Clark』がリリースされたときのインタヴューで、あなたは「北極で爆発音をレコーディングしたい」と仰っていたんですが、その望みは叶いましたか?

クラーク(Clark、以下C):はは(笑)。まだ実現していないよ。それは次のアルバムになるかな。あのアイデアは気に入ってはいるんだけど、ちょっとハードルが高くて(笑)。でも、実行しないと嘘を言ったことになってしまうからな(笑)。

■あなたは2015年にYoung Vicシアターで上演された舞台『マクベス(Macbeth)』の音楽を手がけています。また、昨年リリースされた『The Last Panthers』は同名のTVドラマのサウンドトラックでした。そのように何かに付随する音楽を制作する際、自身のオリジナル・アルバムを作るときとどのような違いがありましたか?

C:そのふたつはぜんぜん違うね。やはり、自分のためでない音楽を作る方が責任が大きい。でも、そのぶん達成感も大きい。自分以外の人々を満足させるし、驚かせることができるからね。良い監督というのは、人に指示をするよりも、相手を信用して彼らからサプライズされることを求める。監督から受けた注文を基盤に自分で何かを爆発させるというのはすごくやりがいを感じるんだ。一方、自分の作品を作るというのは自己中心的でもあるし、自由だよね。

通訳:どちらが好きですか?

C:両方好きだよ。自分が心地よく感じる場所から出るのが好きなんだけど、それは両方でできるから。楽なのは、クラークのレコードを作る方かな。作る場所が自分の家だから。

■ちなみに、ドラマ『The Last Panthers』のテーマ曲はデヴィッド・ボウイの“★ (Blackstar)”でした。サウンドトラックを作る際に、ボウイの曲との整合性やバランスなどは意識されたのでしょうか?

C:そのトラックは聴いてない。だから、バランスは意識しなかったね。

■今回のアルバム・リリースのアナウンスの後に公開されたUSツアーのトレーラー映像ではダンサーが起用されていますね。この映像の試みは新作のテーマやツアーの内容と連動したものなのでしょうか?

C:そう。ツアーではダンサーふたりがステージに立つ。僕の妻が振り付けを担当しているんだ。肉体と電子音楽の相違関係は、何にとってもテーマになるべきだね。もっとみんなやればいいのにと思うよ。特にダンス・ミュージックならなおさらだ。そのうちみんなやり出すんじゃないかな。振り付けがシンプルで好きなんだ。シンプルだから、ライヴの音楽を邪魔しない。僕自身がギグを見にいくときも、いろいろ目の前で起こりすぎるライヴは好きじゃないんだよね。みんな、真の目的である音楽をちゃんと楽しめない。だから、振り付けはシンプルにしているんだ。そのダンスを無視しながらも、そのダンスが作り出す何かにのめり込んでいけるような、そんな感じだよ。

■新作の1曲め“Spring But Dark”はこれから何かが起こる予兆を感じさせるトラックで、壮大な物語の序章のような雰囲気を持っています。その後アルバムの前半はフロアで機能しそうなダンサブルな曲が並んでいますが、6曲めの“Aftermath”以降は何かが崩壊してしまった後の世界を描写したような曲が続きます。アルバム・タイトルは『Death Peak(死の山頂)』ですが、本作のコンセプトはどのようなものなのでしょう?

C:“Aftermath”は、僕のお気に入りのトラックでもあるんだ。あのトラックは、エンニオ・モリコーネ(Ennio Morricone)みたいに聴こえる。彼が作りそうなトラックを作りたかったんだよね。カウボーイが馬に乗ってクラブを歩いているような、そんなトラック(笑)???

■今回のアルバムでは、ほとんどの曲に声が使われています。それは結果的にそうなったのでしょうか、それともあらかじめ意図して声を導入していったのでしょうか?

C:友人にチェリストがいて、彼女はアルバムでチェロを弾いてくれているんだけど、ついでに流れで彼女に歌ってもらったんだ。彼女の声はすごく高くて、エイリアンみたいに聴こえる。それがおもしろいと思って、一緒にたくさんレコーディングしたんだよ。でも、ヴォーカルというよりは、ひとつの楽器として使っている。Aメロ、Bメロ、コーラスがあるポップ・ソングを作ろうとしていたわけではないからね。サウンドの要素のひとつとして声を使ったんだ。

■2曲め“Butterfly Prowler”や先行公開された3曲め“Peak Magnetic”は非常にダンサブルですが、これまでのあなたのダンス・トラックよりも重さや激しさを感じます。同じく先行リリースされた4曲め“Hoova”は、巨人が大地を踏み鳴らすかのような強烈なドラムが印象的です。アルバム前半のこの激しさは、「Death Peak(死の山頂)」へと至る道中だと考えていいのでしょうか?

C:そうかもしれないし、もうすでに頂上にいる状態なのかもしれない。または崖の端かもしれないし、そこから落ちるかもしれない(笑)。解釈は自由だよ。自分でも特定の何かを定めているわけではないし。僕は物理的存在が好きなんだけど、原始的で土っぽい感じから始まって、途中からもっと抽象的でドリーミーになっていく。感情がハイになっていくんだよ。どこかでピークを迎えたり、何かに変化していくというか、僕のなかでは作品の最初と最後は繋がっているんだ。このアルバムはひとつのサークルなんだよ。

■5曲め“Slap Drones”は、このアルバムのなかでもっともおもしろい展開を見せるトラックだと思いました。「Slap Drone」とは「懲罰用ドローン」とのことですが、それはどのようなものなのでしょう?

C:お仕置きしてくれるドローンさ(笑)。

通訳:存在するものなんですか(笑)?

C:ないけど、あった方がいい。たとえば、チョコレートを食べすぎたらペシっと叩いてくれるとかさ(笑)。

通訳:架空のものということですが、アイデアはどこから?

C:本からのアイデアなんだ。僕が考えついたわけじゃないよ(笑)。

■この曲には他のヴァージョンもあるんですよね?

C:いや、それはない。アルバムのトラックすべてが作った過程で変化しているから、いまでき上がったものとは違う“ヴァージョン”は存在するけど。たとえば、もともと10分だったものがアルバムでは短くなっているけど、その10分のものもまだ存在はしている。トラックはパフォーマンスのなかでも変わってくるし、その変化がエキサイティングなんだ。だからパフォーマンスって好きなんだよね。

これはEU離脱に対する僕の思いを表現したもので、これまでの自分の作品のなかでもいちばん政治的だと言えると思う。でも、あまり文字どおりに解釈しすぎてもらいたくはないんだ。音楽に関しては熱くいたいけど、政治ではそうなりたくないね。

■6曲めの“Aftermath”からアルバムの雰囲気が変わります。“Catastrophe Anthem”や“Living Fantasy”などは「Death Peak(死の山頂)」を迎えた後の展開と考えていいのでしょうか?

C:そう思いたければそう思ってくれてまったく問題ない。それは、僕が指摘できることじゃないからね。人の解釈はコントロールできない。このアルバムに、ピークはないんだ。すべてのトラックにクライマックスがある。僕の音楽はとにかく展開がたくさん起こるから、アルバムのなかで1ヶ所、もしくは数ヶ所だけではなく、トラックごとに盛り上がりがあるんだ。

■7曲め“Catastrophe Anthem”では「われわれはあなたの祖先である(We are your ancestors)」という子どもたちの歌声が繰り返されます。この曲は「シミュレーション仮説(simulation hypothesis)」をイメージして作られたそうですが、この子どもたちはシミュレーションの世界の住人なのでしょうか? それとも私たちリスナーがその住人でしょうか?

C:そう、子どもたちはその世界の住人で、人工の子どもたち。このトラックはAIについてだからね。もしかしたら、リスナーも住人なのかもしれないし、いまは違っても住人になるかもしれない(笑)。

■本作の最後のトラックは“Un U.K.”というタイトルです。ビリー・ブラッグ(Billy Bragg)を意識したプロテスト・ソングだそうですが、この曲にはいまのUKの状況が反映されているのでしょうか? 冠詞が「the」ではありませんよね。これは否定の接頭辞の「un-」でしょうか、あるいはフランス語で男性名詞に用いる不定冠詞の「un」ですか?

C:否定の「un」だよ。これはEU離脱に対する僕の思いを表現したもので、これまでの自分の作品のなかでもいちばん政治的だと言えると思う。でも、あまり文字どおりに解釈しすぎてもらいたくはないんだ。音楽に関しては熱くいたいけど、政治ではそうなりたくないね。まあ、世界が完全に良い状態になることはないけど、いまは特に良くない状況ではあると思う。だから、それに対する怒りが音楽に反映されている部分はあるよ。“Un U.K.”はEU離脱に関したものではあるけど、僕はミュージシャンは政治のことなんて把握してないと思うし、逆に政治家は音楽のことなんてぜんぜんわかってないと思うし、音楽を使って政治をどうこうしようとしているわけじゃない(笑)。ただ、EU離脱に対する自分の感情を表現してみただけなんだ。それだけさ。歌詞があるわけでもないからメッセージを込めているわけでもないし、自分があの出来事にがっかりしたことだけを表現しているんだ。人種差別者たちに対する気持ちとかね。でも、それをあのトラックを通してどうにか伝えようとしているわけでもない。みんなが好きに解釈してくれればいいと思ってるんだ。アルバム全体でそれを表現しているわけでもないし。

■昨年、国民投票の後にあなたは「ブレグジット後にイングランドで高まった外国人嫌悪は痛ましくて悲しい。民主主義は不完全ではあるけれど、壊れやすく(だからこそ)戦うに値する」とツイートしていました。それから9ヶ月が経ちましたが、ブレグジットやその後の経緯についてどうお考えですか?

C:そのとき僕はオーストラリアでアルバムを制作していてイギリスにはいなかったからよくわからない。僕はジャーナリストではないから、自分のインタヴューで政治的なコメントはしたくないんだ。離脱が正しい決断だったとバカな発言をしている人たちもいるけど、それを僕たちが騒ぎ立てなくても、歴史がそれは間違いだったと証明してくれるはずさ。僕のレコードはアノーニ(Anohni)のレコードではないから、何かを人に伝えようとしているわけではないんだよ(笑)。

■今回の新作のタイトル『Death Peak』は、昨年8月からずっと考えていたものだそうですが、それはやはり国民投票(昨年6月23日)の結果からも影響を受けているのでしょうか?

C:いや、それはないよ。

■昨秋あなたはファブリック(Fabric)を支援するためのコンピ『#savefabric Compilation』に曲を提供していました。日本からはなかなか見えづらいのですが、いまロンドンではファブリックを取り巻く状況はどうなっているのでしょう?

C:閉鎖はしないみたいだね。良かったよ。いろいろなアーティストたちがフィーチャーされているあのコンピは、僕自身も気に入っているんだ。でも、ファブリックにはじつは行ったことがない。タダでトラックをあげたから、そろそろ招待されるかな(笑)?

■あなたは昨年Adult Swimの企画でD∆WN(Dawn Richard)の“Serpentine Fire”をプロデュースしていました。昨年はフランク・オーシャン(Frank Ocean)やソランジュ(Solange)のアルバムが話題となりましたが、あなたは最近のR&Bやソウル・ミュージックをどのように見ていますか?

C:あまり聴かないからわからない。聴かないからといって、嫌いなわけじゃないよ。ただそんなに聴かないだけ。聴かないことに対して理由もないし。

■ご友人のビビオ(Bibio)が昨年リリースしたアルバムは、ソウルやファンクからの影響を彼独自に消化=昇華した内容になっていました。個人的にはあなたのそういう側面も聴いてみたいと思うのですが、その予定はありますか?

C:はは。たぶんノーだな。数年の間に自分がソウルやファンク・ミュージックを作るとは思わない。でも、わからないよね。もしかしたらこれからそういった音楽を聴くようになるかもしれないしさ。

通訳:以上です。ありがとうございました!

C:ありがとう!