相変わらず話題が尽きない。昨秋は原宿でポップアップ・ショップを展開し、この4月にはコーチェラへの出演が決定しているエイフェックスだが、彼が90年代半ばにニューヨークのライムライト(Limelight)というクラブでおこなったライヴの音源が発掘され、一部で大騒ぎになっている。90年代半ばのエイフェックスといえば、ダンス全盛期に大胆にもビートを排した『Selected Ambient Works Volume II』を発表し、リスナーやメディアを大いに困惑させたわけだけれど、今回の音源は全体的にレイヴィかつアシッディ、インダストリアルなセットで、ミート・ビート・マニフェストやメスカリナム・ユナイテッドのリミックス、ブラッドリー・ストライダー名義で発表した曲などに加え、LFO や L.A.M.(ドレクシアのエイリアスのひとつ)も聴くことができる。

1ヶ月ほどまえに SoundCloud に出現したこのライヴ音源は、ニュージャージーのレコード店〈Lofidelic〉がポストしたもので、それを独『Electronic Beats』誌が報じたことで一気に注目を集めることとなった。当初の投稿者の説明によれば、1991年または1992年にソニーのポータブルDATレコーダーで録音し、そのまま25年以上放置していた音源で、最近になって友人に協力を仰ぎデジタル・コピーを作成したとのことなのだけれど、どうも記憶があやふやだったようで、現在は1993年以降の音源だろうと訂正が加えられている(じっさい、1994年のデイヴ・クラークのトラックや、翌年のキネステシアやサイロブといった〈Rephlex〉勢の曲もプレイされている)。なかには「1995年8月15日」と日付を特定しているファンもいて、仮にその某氏が正しいとすると、『...I Care Because You Do』が出て4ヵ月後のショウということになるが、はたして真相やいかに。

なお、エイフェックスは3年前にも90年代のライヴ音源が SoundCloud にアップされ話題になっていた。

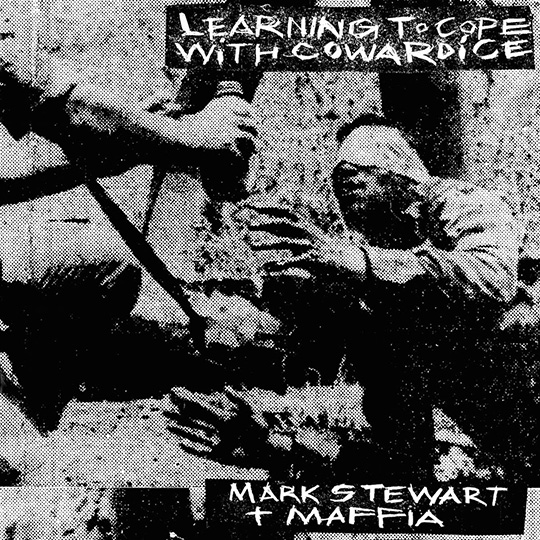

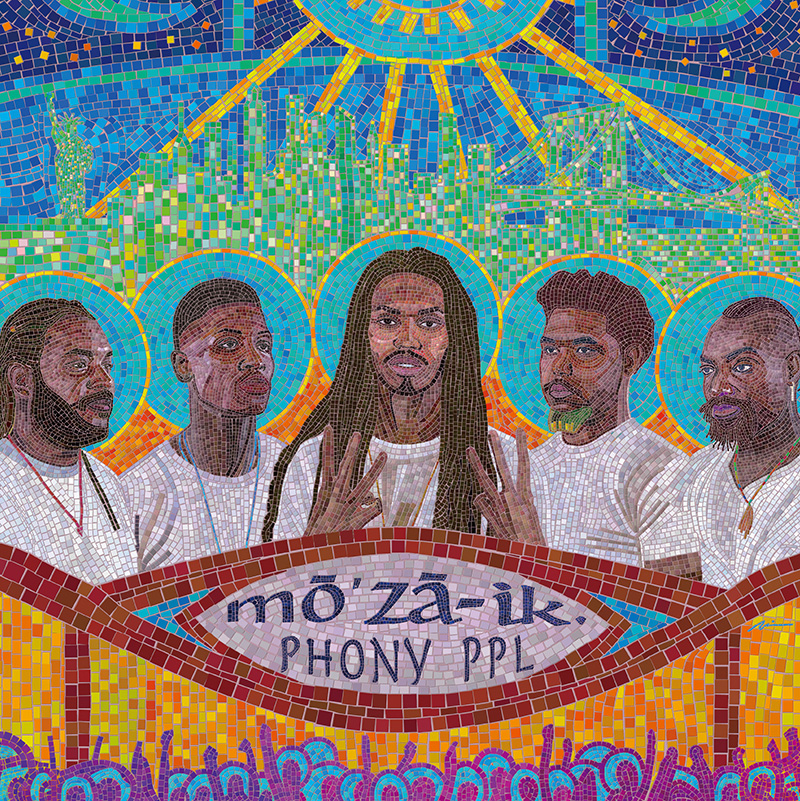

label: On-U Sound / Beat Records

label: On-U Sound / Beat Records