2010年代の電子音楽において「シンセサイザーの復権」は大きな要素ではなかったか。例えばエメラルズ(そして解散後のメンバーのソロも含めて)、あるいは初期のワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、もしくはインターネット上のヴェイパーウェイヴ、シンセウェイヴ(ある者は有名になり、ある者はいつしか消えていった/またどこかで別の名前で再生しているはずだ)。

それらシンセサイザー音楽は、もう一方の流行であったドローンやフィールドレコーディング、ミュジーク・コンクレート風のサウンドフォームとミックスされることで、いわゆる「00年代的な電子音響」とは違った「10年代的な電子音楽」を形成し提示していったように思える。

それらの音楽を単に「シンセ音楽のリバイバル」と片づけるにしては、2010年代の同時代的なムードが強かった。シンセ音楽はあくまでフォームとしてのみあった。大切なのは共通する時代のムードである。

なかでも〈スペクトラム・スプールズ〉からアルバムをリリースしたことで知られる3人組フォーマ(Forma)は、「エメラルズ以降」ともいえる10年代的なシンセティックな音楽を展開するバンドで記憶に残る存在だ。彼らのサウンドは80年代音楽をベースにしてはいるが、同時代的な音の明晰さがあった。彼らは2年前の2016年にも老舗〈クランキー〉からサード・アルバム『Physicalist』をリリースしている。

その〈クランキー〉から、シンフォニックなサウンドとドローンを交錯させるアルバムをリリースしてきた作曲家がクリスティーナ・ヴァントゥである。電子音楽家とオーセンティックな作曲家の両方の才能を持つ彼女もまた00年代末期~10年代的なロマンティックなアンビエント/ドローンを展開した重要な存在といえよう。クリスティーナ・ヴァントゥがリリースした『No. 1』『No. 2』『No. 3』はティム・ヘッカーの近作と並び、現代的ロマンティック・ドローン音楽を考えていくうえで重要なアルバムである。

そして今回、〈シェルター・プレス〉からフォーマのシンセストであるジョン・オルソー・ベネット(John Also Bennett)とクリスティーナ・ヴァントゥのコラボレーション・アルバムがリリースされた(「CV & JAB」名義)。これは2010年代後半のムードを決定付けるアルバムではないかと思う。シンセ音楽とドローンとミュジーク・コンクレートとニューエイジな環境音楽の交錯がここにあるからだ。

本作の録音過程はいささか特殊である。シンプルな描線と点による極めてミニマムでポップな絵画作品と、マテリアルな即物性を表象するオブジェ作品などで知られるカナダ人アーティスト、ジン・テイラー(現在はフランスを拠点に活動。1978年生まれ。https://www.zintaylor.com/)の90メートルに及ぶパノラマ壁画的アート作品の前で披露されたライヴ・パフォーマンスを録音しているアルバムなのだ。もともと2パフォーマンスの演奏だったようだが、アルバムでは10トラック(曲)にミックスされている。

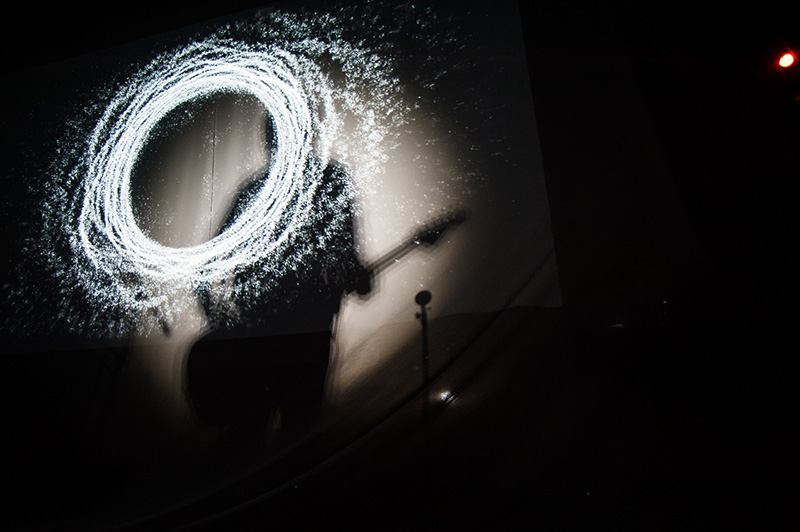

ちなみに演奏はシンセサイザーとヴィジュアル・インストゥルメンツ(!)をクリスティーナ・ヴァントゥ、シンセサイザー、ピアノ、フルートなどをジョン・オルソー・ベネットが担当している。録音は2017年5月6日で、ドイツ・ミュンスター「Westfälischer Kunstverein」のミュージアムで行われたという。ミックスはジョン・オルソー・ベネット、マスタリングはラシャド・ベッカー(D+M)だ。演奏の模様は、ジョン・オルソー・ベネットのサイトに写真が掲載されている。

“Cactus With Vent”、“Hot Tub”、“Large Suess Plant”へと展開される音のつらなり、“Brick With Modern Form (B. Hepworth)”に突如現れるピアノの清流のような響きなど、どの曲もシルキーな電子音と柔らかい環境音やノイズが折り重なる極上のサウンドスケープを展開している。

聴いていると時間が浮遊していくような感覚になる。どこか連続と非連続が交錯するように訪れる音響感覚には、日本的な「無」の感覚で、不意に雅楽を思い出しもした。それはオリエンタリズムというよりも、現在の西欧において、このような空虚/無に近いアンビエンスを求めているからではないかと想像してしまう。時間意識が変容しているのだろうか。

特に微かな電子音が波長のように、ミニマムに、生成する“Nub With Three Wraps Of Fabric”から、ラストの曲“Fingers Of Thought”の光の粒子のように舞い散るピアノの音響に本作特有のミニマルな空虚感が象徴されているように思えた。

このようなアンビエンスは、むろんジン・テイラーのミニマルな絵画作品への共振という側面もあるだろうが、2017年に〈シェルター・プレス〉からリリースされたレーベル主宰者の一人フェリシア・アトキンソンのアルバム『Hand In Hand』にも(音楽性はいっけん違えども)近い美意識/感覚に思えた。

つまり西欧の教会的なアンビエンスと、どこか「日本的」(むろんカッコに括った上でだが)な「無/空虚」感覚こそ、昨年以降の〈シェルター・プレス〉、ひいてはアンビエント音楽のモードではないか、と。

いずれにせよこのユニットがそれぞれの活動とは別の個性を確立していることには間違いない。それは2017年にブルックリンの教会で開催されたイベント「Ambient Church」での演奏動画を観ても感じられた。ちなみにこのイベントにはフェリシア・アトキンソンやスティーヴ・ハウスチャイルト、ジョン・エリットなども参加している。

現在の電子音楽が希求する「無」の感覚。それが「10年代的なものから20年代的なもの」への変化の兆しともいるのかどうかは分からない。

が、『ZIN TAYLOR ‘Thoughts Of A Dot As It Travels A Surfac』を聴いていると、アンビエント的な反復・持続「だけ」ではないにも関わらず、とても落ち着いた気分にもなる。この「変化するがスタティックな感覚」が、現在のアンビエント/アンビエンス感覚ということもまたひとつの事実に思えてならないのだ。