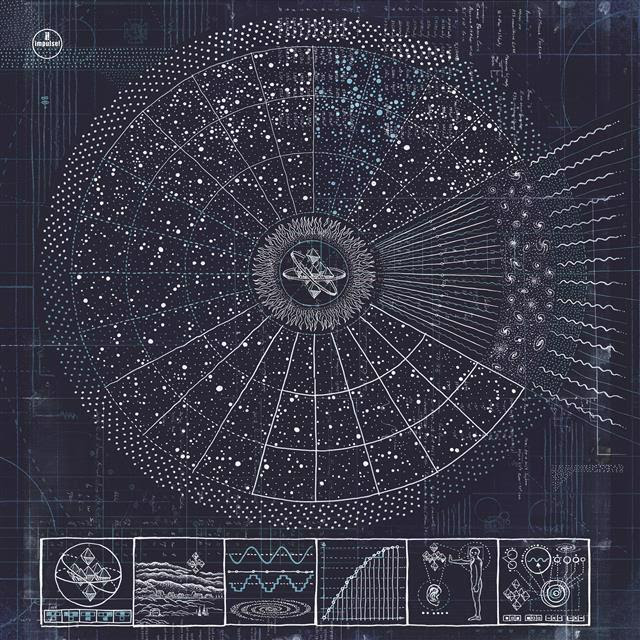

活動初期には〈Low End Theory〉にも出演していたLAのプロデューサー、ノサッジ・シングが通算5枚めとなるニュー・アルバム『Continua』を完成させたという。まだ詳細は明かされていないものの、現在新曲 “Blue Hour” が公開されている。ヴォーカルで、ジュリアナ・バーウィックが参加(ノサッジ・シングは以前、バーウィックのアルバム『Healing Is A Miracle』に参加していた)。アルバムの続報を待ちたい。

NOSAJ THING

ノサッジ・シングがNEWアルバム『CONTINUA』の完成を明かし

ジュリアナ・バーウィック参加の新曲 “BLUE HOUR” を解禁

ケンドリック・ラマーやチャンス・ザ・ラッパーのプロデュースで知られ、日本でも真鍋大度とのコラボなどで人気を集める、LAのプロデューサー、ノサッジ・シングが新曲 “Blue Hour” をリリースした。本楽曲には、スフィアン・スティーヴンス主宰レーベルからリリースした『The Magic Place』やシガー・ロスのヨンシーも参加したアルバム『Healing Is A Miracle』でその瞑想的な歌声が賞賛されているジュリアナ・バーウィックがヴォーカルとして参加している。

Nosaj Thing - Blue Hour ft Julianna Barwick

https://youtu.be/IQhwGGarWfI

ノサッジ・シングは5枚目となる最新作『Continua』が完成したことも明かしており、今後詳細が発表される予定という。

ノサッジ・シングは自身の体験を投影した見事なサウンドスケープを創作する。そこからは、LAシーンの歩みを感じ取ることもできる。DIYなライブハウス、The Smellで見たノイズやパンクのライブから、D-Stylesと共演したLow End Theoryでのデビュー・ステージ、The xxやザ・ウィークエンドのオープニングアクト、そして10年に渡って親交のあるオーディオビジュアル・ライブの第一人者、真鍋大度との革新的なヘッドライン・パフォーマンス。それらリアルな体験こそが、彼の音楽に直感的な感情移入をもたらし、それらが特別なムードを生み出し、ノサッジ・シングのサウンドに唯一無二の輝きをもたらしている。

label: LuckyMe

artist: Nosaj Thing

title: Blue Hour ft Julianna Barwick

release: 2022/08/24

TRACKLISTING

1. Blue Hour ft Julianna Barwick

L-KY.ME/NT

https://l-ky.me/NT