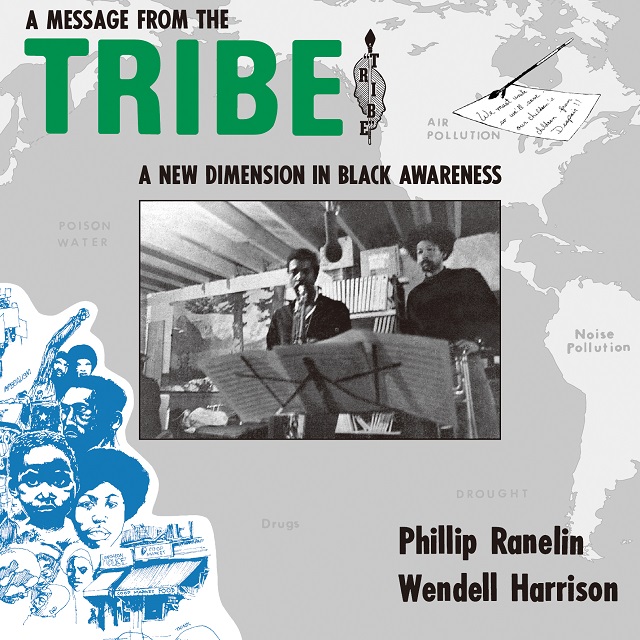

これまで〈Mexican Summer〉などからリリースを重ねてきたニューヨークのプロデューサー、フォテー。9歳の若さでエイフェックス・ツインの音楽と出会いながら、その後ギニアへの旅を経てアフリカン・パーカッションとフィールド・レコーディングに目覚めたという、興味深い経歴を持つプロデューサーだが、その彼がLAのキーパーソン、カルロス・ニーニョをフィーチャーした2作、『An Offering』と『More Offering』が特別仕様のCDとしてリリースされることになった。環境音に電子音、サックスやハープなどが交錯する美しいサウンドスケープに注目したい。

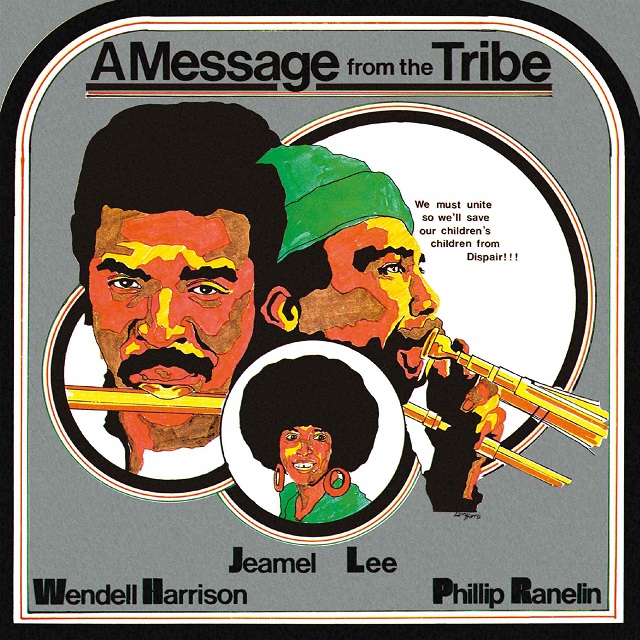

Photay with Carlos Niño

『An Offering & More Offering Special Edition』

2022.12.14(水) 2CD Release

天才ビートメイカーとも評されるフォテーと、現代スピリチュアル伝道師カルロス・ニーニョによる共演作『An Offering』と『More Offering』が、2枚組のスペシャル・エディションとしてCDリリース!! 水に反射する様々な色彩や風景から、レイヤーや奥行きを感じさせる視覚的な体験をサウンドスケープとして聴かせる。豪華ミュージシャンも多数参加した、強力なコラボレーション作品の完成!!

西アフリカのギニアへの旅を経て、サンプリングとフィールド・レコーディングの可能性を拡げる実験へと乗り出した早熟のプロデューサー、フォテーが、カルロス・ニーニョやミカエラ・デイヴィスらを招いて作ったサウンドスケープを、どう表現してよいかまだ言葉が見つからないでいる。だが、そのことがとても心地よく思えるほど、何度でも繰り返して流しておきたい音楽がここにある。(原 雅明 ringsプロデューサー)

参加ミュージシャン:Photay - Synth、Mikaela Davis - Harp、Randal Fisher - Tenor Saxophone、Mia Doi Todd - Voice、Carlos Niño - Percussion、Natt Ranson - Trombone、Aaron Shaw - Tenor Saxophone、Diego Gaeta - Keyboards、Nate Mercereau - Guitar Synth、Iasos - Voice

【リリース情報】

アーティスト名:Photay with Carlos Nino(フォテー・ウィズ・カルロス・ニーニョ)

アルバム名:An Offering & More Offering Special Edition(アン・オフアーリング・アンド・モア・オフアーリング・スペシャル・エディション)

リリース日:2022年12月14日(水)

フォーマット:2CD(一部店舗にて、Tシャツ付き限定バンドルあり)

レーベル:rings / International Anthem

解説:原 雅明

品番:RINC97

価格:3,000円+税

【トラックリスト】

《 An Offering 》

1. PRELUDE

2. CURRENT

3. CHANGE

4. EXIST

5. PUPIL

6. MOSAIC

7. HONOR

8. ORBIT

9. EXISTENCE (feat.Iasos)

《 More Offering 》

1. ECHOLOCATION (featuring Randal Fisher)

2. PUPIL (Photay's Tributary Mix)

3. EXISTENCE (Photay's Infinite Mix)

4. EXISTENCE (Photay's Infinite Mix)(Club Diego Version)

5. FLOATING TRIO PART 3 (Photay Carlos Niño and Randal Fisher)

6. QUARTET IMPROVISATION 053021 (Carlos Niño & Friends)

7. FEELING NOW

8. NOW FEELING

9. PHASES (Solstice Mix)

販売リンク:https://photay.lnk.to/Ob68Z6Kx

オフィシャルURL:https://bit.ly/3WD9KSx