ワンテイクで撮ったのだと思って欲しくないな、と思った。ここは正直に、3日間の公演を通して撮られたものだと知ってもらいたかった。そこで毎晩違った格好をしようということになった。(エヴァンズ)

アイザック・ウッドがブラック・カントリー・ニュー・ロードを脱退して1年が経った。

正直、僕はまだ彼の才能が恋しいし、もうBCNRが『Ants From Up There』をプレイしないということを本当に残念に思っている。しかしBCNRは止まらない。メイン・ヴォーカルの脱退というバンドにとって致命的なアクシデントを乗り越え、BCNRの絆はより強固なものになっている。『Ants From Up There』は言うまでもなく美しい名盤で、様々なメディアでも2022年のベスト・アルバムの上位に並んだ。しかしウッドの脱退を受け、バンドは全曲新曲でのツアーを決めた。ツアーがはじまるまでの限られた時間で曲を持ち寄り作られたライヴ・セットは一年のツアーを経て研磨され『Live at Bush Hall』へ帰結する。

過去のインタヴューでメンバーがよく口にしていた民主的なバンドの意思決定プロセスが『Live at Bush Hall』では濃く反映されているように感じる。各曲でメイン・ヴォーカルが変わるスタイルも要因として大きいだろうが、誰かひとりが編曲を統括しないことで生まれる流動的で自由なグルーヴがライヴ・アルバムというアイデアと相性が良く、これはスタジオではなくライヴで録るべきだというバンドの選択に合点がいく。プロムや学芸会的なアイデアも、会場を友人やレーベルの人間と飾りつける様子もBCNRが獲得したスタイルをよく表現している。

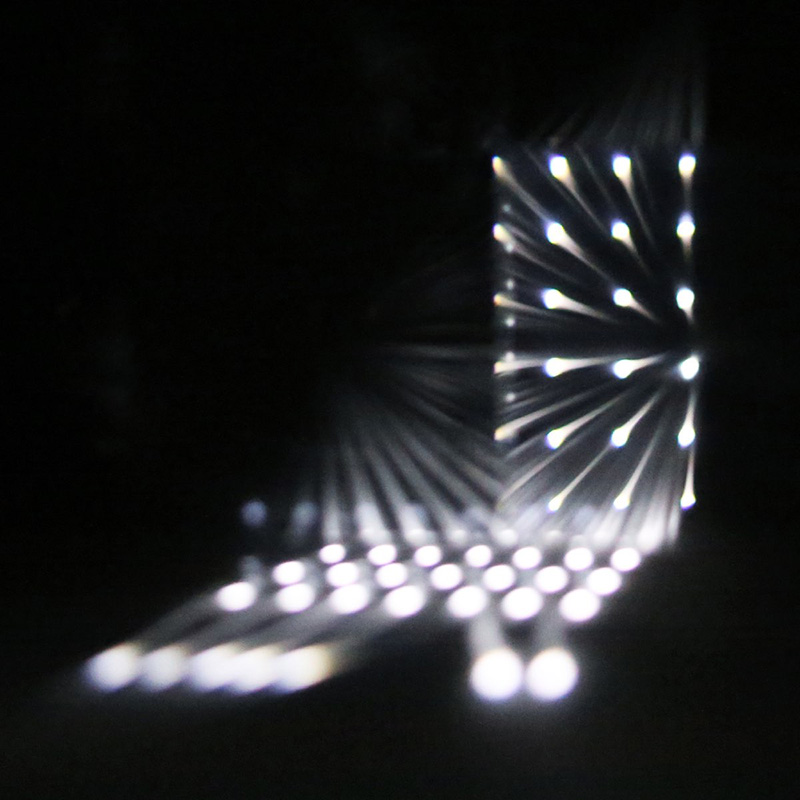

サウンド面でも評価されるべきアルバムだと思う。ただでさえメンバーが多いBCNRだが、ピアノ、ドラム、ヴァイオリン、サックス、フルートなど音量がバラバラな上、パーテーションで仕切ってあったが、ステージはかなり小さいので録音はかなり難しかったと思う。先行してYouTubeにアップされているライヴ映像を見ると、ギターのルーク・マークとベースのタイラー・ハイドの後ろにはアンプがなくステージの後方、ピアノの裏まで押し込んであったりいろいろ工夫が施されてある。マスタリングにアビー・ロード・スタジオのエンジニアがクレジットされているのでしっかりしているのは納得だが、生々しいがクリアで暖かく重厚感のあるサウンドはライヴ・アルバムとして理想的な録音になっている。

語るべきストーリーのあるバンドは多くの人から愛される。我々ファンや音楽ライターは往々にして悲劇やそれを乗り越えるバンドのストーリーを勝手に作りあげてしまうが、そんなことは彼らには関係なく、「ミュージシャンとしては、1日を大切に生きてその瞬間を楽しむということが大事だと思うんだ」と言う彼らの素直に音楽を楽しむ姿勢は、そんなストーリーよりも貴重で素晴らしいと思う。

よくあるライヴ映像は、複数のライヴ映像のうまい部分を編集して繋ぎ合わせて、見栄えを良くしているけれど、僕たちはそのやり方はしたくないと思った。(マーク)

■シングル「Sunglasses」のリリース時から聴いていたのでインタヴューできることを大変嬉しく思います。まずは簡単な質問から。BCNRのSpotifyにみなさんのプレイリストがあります。多彩で面白く楽しみに聴いているのですが、あれはみなさんが普段聴いている曲なのでしょうか? それともバンドのためのリファレンスのような物として共有しているのでしょうか?

ルイス・エヴァンズ(Lewis Evans、以下LE):あれはバンド・メンバーで共有しているプレイリストで、各自が好きな音楽を追加しているんだ。普段みんなが聴いている曲を入れているだけで、BNCRが作る音楽のレファレンスとも言えるけど、僕たちは具体的な曲をレファレンスにして制作をすることはあまりしないから、その時々に聴いている曲をシェアしている感じだね。

ルーク・マーク(Luke Mark、以下LM):BCNRがこういう曲を聴いているとか、こういう曲に影響されているということをリスナーに知ってもらいたいという意識は特になくて、僕があのプレイリストに載せているのは、ただそのときに自分が聴きまくっていた曲というのが多い。だから、同じ曲がプレイリストに何回も入っていることもある。誰かが載せた曲を、他のメンバーが聴いて、またそれをプレイリストに載せたりするからね。

■いちばん最近のものに青葉市子やBuffalo Daughterなど日本のアーティストが入っていましたが、日本のアーティストも普段聞きますか? どんなアーティストでしょう?

LM:チャーリー(・ウェイン/ドラム)とメイ(・カーショウ/キーボード)が青葉市子の大ファンなんだ。僕は彼女の音楽を聴いたことがなかったんだけど、今度、彼女とロッテルダムのMOMOというフェスティヴァルで共演することになった。だから残りのメンバーはこれから彼女の音楽を聴いて知ろうと思っているところだよ。

LE:プレイリストに載せたかどうか覚えてないけど僕は渡辺美里をよく聴くよ。“My Revolution” とか。ポップ・ソングの書き方に関してはエキスパートだと思うからね。トップ・クオリティだよ!

LM:僕たちの家では朝食の時間にかける音楽だよな。

LE:そうそう、コーヒーを飲みながら聴いてるんだ。

今回取材に応じてくれたルーク・マーク(ギター)

今回取材に応じてくれたルイス・エヴァンズ(サックス/フルート/ヴォーカル)

アイザックが抜ける前の時点で、BCNRにはライヴやフェスティヴァル出演をする機会がたくさん予定されていた。その機会を活かしてライヴなどに出演するのか、音楽以外の現実味のある仕事を見つけるかという話で、全員が前者を希望した。(エヴァンズ)

■いろいろなインタヴューでもお話しのように、様々な音楽的バックグラウンドをお持ちですが、音楽以外の影響はどうでしょうか? 好きな映画や本やアートなど、音楽以外からの影響について教えてください。

LM:バンドのメンバーたちは様々なメディアから影響を受けているよ。たとえばタイラーはアート専攻だったから現代美術について詳しいし、チャーリーは美術史が好きだからヨーロッパをツアーしているときは美術館に行きたがる。チャーリーがメンバーの中で、いやタイラーと同じくらい、いちばん美術史について知っていると思う。僕はヴィジュアル・アートに関しては好きなものは少しあるけれど、あまり知識がない方なんだ。最近は、近代美術家のピーター・ドイルという人がロンドンで展示会をやっていたから行ったけど、とても良かった。とても親しみやすいというかわかりやすいから自分でも好きなんだろうな(笑)。デカいサイズの、カラフルな絵を描く人だ。僕がいちばん好きなのはピーター・ドイルかな。本はどうだろう……?

LE:僕は本をあまり読まないんだ。

青木:では映画はいかがですか?

LE:映画は好きだよ。映画は大好き。僕には本は読むだけの集中力がないんだ。だから1時間半くらいの映画が僕にとってはちょうどいい。映画かあ……僕がいちばん好きな映画って何だっけ?

LM:ルイスがいちばん好きな映画は『Waiting for Guffman』(96:クリストファー・ゲスト監督)だよ。

LE:そう、『Waiting for Guffman』で、えーと誰が作ったんだっけ?

LM:あれだよ、あの人!

LE:『Spinal Tap』(84:ロブ・ライナー監督)を作った人! 彼(*脚本のクリストファー・ゲスト)と、彼がいつも起用するキャストのメンバーが登場する、最高な90年代の映画だよ。全てがアドリブなんだ。『Waiting for Guffman』は本当に大好き! あとはかっこいいホラー映画も好きだよ。最近は日本のホラー映画も観てるんだ。『仄暗い水の底から』(02)も観たし……

LM:『仄暗い水の底から』はすごく良かったよな。

LE:『リング』(98)も観た。あれは有名だよね。

LM:『リング』も『仄暗い水の底から』と同じ監督だよね(*中田秀夫)。『仄暗い水の底から』の方が怖かったと思う。

LE:『仄暗い水の底から』の方が?

LM:『リング』の描写は他の映画で何度も模倣されているというか……去年も『Smile』(22)というホラー映画を観たんだけど、『Smile』の基本的なストーリーは、『リング』の結末から始まる感じなんだ。だからパクリだと思ったよ。僕は映画にあまり詳しくないけれど、今年は、可能な限り、映画を一日一本見るということをして、映画に詳しくなろうとしているんだ。これをやれば年末までに365本の映画を観たことになる。ルイスと僕にはルームメイトがふたりいるんだけど、そのふたりとも映画が大好きなんだ。彼らの方が僕よりもずっと映画には詳しい。だから僕は最近、デュー・デリジェンスの取り組みとして、昔の名作映画をたくさん観ているよ。イングマール・ベルイマンやフェデリコ・フェリーニといったアートハウス系の名監督の作品を観ている。いままでそういう作品を観たことがなかったからね。最近は初めて『8 ½』を観たけど、素晴らしいと思ったよ。

■映像の途中でみなさんがセットを作るシーンが印象的でした。プロムや学芸会的な演出はどこから出てきたのでしょうか?

LE:今回のプロジェクトのフォーカスは、通常のアルバム・リリースではなく、ライヴ映像にしたいと思っていたこと。このプロジェクトに収録されている曲は、アルバムのために書いた曲ではないんだよ。だからライヴ公演みたいな感じにしたかった。でもライヴ公演では、全てのテイクが最高なテイクになるとは限らない。だからなるべく最高なテイクを披露できるための環境を自分たちで作り上げた。つまり、公演を複数回おこなうということだ。でも、今後テレビなりYouTubeなりでこの映像を観た人が、これをワンテイクで撮ったのだと思って欲しくないな、と思った。ここは正直に、3日間の公演を通して撮られたものだと知ってもらいたかった。そこで毎晩違った格好をしようということになった。確か、アート・ディレクターのローズ(Rosalind Murray)が学芸会的なアイデアを思い付いたんだと思う。それか僕かタイラー。よく覚えてないけど、3人の誰かが思いついた。

LM:(爆笑)僕もそのときにいたよ。

LE:タイラーがイメージの絵を描いていて、ローズがアイデアを思いついて、みんなで脚本を書いたんだっけな? とにかくアート・ディレクターと一緒にこのアイデアを思いついたんだ。それに加えて、これをすごく楽しくて、馬鹿げていて、面白いヴィジュアル・プロジェクトにしようという思いがあった。そうすることで映像主体のリリースにすることができた。そして観客に対しても、一連の曲を聴くという体験よりも、映像を観るという体験を提供できるという、クリエイティヴで面白い手法になった。

LM:3公演やったのは、曲を上手に演奏する機会を3回設けるためだった。それに、よくあるライヴ映像は、複数のライヴ映像のうまい部分を編集して繋ぎ合わせて、見栄えを良くしているけれど、僕たちはそのやり方はしたくないと思った。だから学芸会的なアイデアが出る以前から、ひとつひとつの公演のヴィジュアルを独特なものにしようと話していたんだ。だから公演ごとにバンドとして統一感のある格好にしようと決めていた。その方が、どの公演の演奏なのかが明確になるからね。その考えが発展して、学芸会のアイデアへとつながったんだ。

青木:つまり、一晩ごとに同じ衣装を着て、次の夜の公演はまた別の衣装、という流れだったんですね。

LM:その通り。だから僕たちがひとつの衣装を着ているときは、その衣装でワンテイクしかしていないということなんだ。各曲はひとつの公演で一回ずつしかやっていないということだよ。

[[SplitPage]]僕たちが近い将来、新曲を披露しはじめたら、その曲はおそらく、『Bush Hall』に収録されている曲とほぼ同じ状態だと考えていいと思う。(マーク)

■スタジオ・アルバムではなく、ライヴ・アルバムでのリリースになったのはどういう経緯があったのでしょうか?

LE:アイザックがバンドを脱退したとき、僕たちは「活動を休止するか、しないか」という究極の選択を迫られた。アイザックが抜ける前の時点で、BCNRにはライヴやフェスティヴァル出演をする機会がたくさん予定されていた。その機会を活かしてライヴなどに出演するのか、音楽以外の現実味のある仕事を見つけるかという話で、全員が前者を希望した。

LM:もちろんバンド活動を続けたいし、ライヴをやりたいという気持ちもあったよ!

LE:そこでフェスティヴァルで演奏できるようなライヴ・セットを3カ月間という短期間で書き上げたんだ。だから今回の曲は、アルバムを想定されて作られたものではなかった。各曲についても、他の曲を考慮しながら書かれたものでもなかった。「手持ちの曲がある人は、リハーサル室に持ち寄ってきて。いま、それをみんなで練習しよう! 締切があるんだ」──そういう感じだった。このプロジェクトの仕上がりに満足していないわけではないけれど、これはアルバムとしては適切ではないと感じていたんだ。アルバムとしてリリースするのはしっくりこなかった。だからこうやってライヴ・アルバムとしてリリースできたことは嬉しい。良いリリースの仕方だったと思う。今回の曲がライヴのために書かれたものだということが明確に伝わる作品になったと思う。

LM:僕も同感だ。

■ブッシュ・ホールでのライヴは去年のフジロックで来日されたときよりもアレンジも変わりかなり演奏がまとまり、一種のBCNR第二章の総括のような印象を受けました。以前のインタヴューでは(チャーリー・ウェインが)発展途上だとおっしゃっていましたがいまはどう考えますか?

LM:以前、曲についてインタヴューされたときは、今後もっと変更していこうと考えていたんだと思う。僕たちは通常そうやって曲を発展させていくから。曲をライヴで演奏したら、その後にはリハーサル室に集まって、細かい修正をしながら、曲を改善していく。でも今回は、ライヴの回数が多すぎて、あまりそれをやることができなかったんだ。去年はすごく忙しくて、自由な時間があっても僕たちはみんな疲弊していたから、追加の作曲セッションはほとんどやらなかった。だから通常のBCNRの曲と比べて、今回のアルバムの曲はオリジナルに比較的忠実だと思う。

LE:でも今後6カ月くらいのうちに、『Bush Hall Live』アルバムの曲のどれかに嫌気が差して、書き直したいと思う時期が来ると思う。そのときには曲の修正をするよ。

LM:最終的にどの曲も書き直しが入るんじゃないかな。お客さんも『Bush Hall Live』の曲を気に入ってくれているし、今後僕たちが、ライヴ向けではない、アルバム向けの作曲をしていくに連れて、お客さんは『Bush Hall Live』の曲もアルバム・ヴァージョンを聴きたいと思うんじゃないかな。そのときに、僕たちの最新の音源に合うように、『Bush Hall Live』の曲を調整していくと思う。僕たちはいままでもそういうアプローチでやってきたんだ。それが気に入らない人も一部いるんだけどね。でもそれがベストなやり方だと思う。

LE:自分たちがいちばん納得できるやり方だよね。

■演奏力もさることながら、楽器の数にしてはすごくタイトになってきて、すごいバランス感だと思います。全体の編曲はどなたかが担当されたのでしょうか? それともツアー中に研磨されていったのでしょうか。

LE:ツアー中に研磨していったものがほとんどだった。中には1、2曲どうしてもうまくいかない曲があって、数カ月間ライヴで演奏していたんだけど、毎回問題があったから、スタジオに入って微調整をおこなわなければならないものはあった。自分たちの満足がいくように修正する必要があったんだ。でもそれ以外の曲は全て、編曲などはせずに、時間をかけて研磨されていった。編曲する時間がなかったということもある。ルークが言ったように、僕たちは10月頃に1カ月のオフがあったんだけど、みんな完全に疲弊しきっていて、一緒に集まって作曲するのは無理だということになり、ただ一緒に集まって遊んでいた。だから編曲というよりは研磨されたということだね。

■ブッシュ・ホールではオーディエンスも曲を知っている様子ですごく暖かい印象でした。“Up Song” なんかはすでにアンセム的な情緒があると思います。昨年のツアーを経て新生BCNRは世界のリスナーにすでに受け入れられていると思いますが、オーディエンスの反応はどう感じていますか?

LM:みんなにとっては嬉しい驚きだったみたいだね。僕たちも、みんなが新曲を気に入ってくれたことが驚きだった。新生BCNRの最初のツアーはUK でやったんだけど、小さな会場で新譜を披露した。最初のライヴはブライトンだった。BCNRのファンだけでなく、僕たちの友人たちでバンドをやっている奴らもこのライヴを観にきてくれて、みんなすごく良いと言ってくれた。僕たちと関わりのあるPR会社の人や、マネージャーや、バンドの近しい人たちで、まだ新曲を聴いていなかった人たちもライヴに来てくれて、みんな新曲を素晴らしいと言ってくれた。とても嬉しかったよ。幸先が良いと思った。それ以降、公式な音源がリリースされるまでの間、様々な映像や情報がYouTubeなどで公開されてきたけれど、ネガティヴな反応はほとんどなかった。とてもポジティヴで寛容的なものばかりだった。みんな僕たちのことを応援してくれてサポートしてくれた。本当に嬉しいことだよ。

LE:素晴らしいことだよね。お客さん全員が僕たちの曲を知っているという、ニッチなシーンに出くわすのが面白いよねという話をごく最近していたんだ。去年の夏にラトヴィアに行ったんだけど、僕たちのことを知っている人はあまりいないと思っていた。案の定、そのフェスティヴァルは5000人収容の場所だったけど僕たちのライヴには150人くらいしかお客さんがいなかった。その1週間後、僕たちはリトアニアでライヴをやったんだけど、そのときは僕たちを観ている観客が1000人くらいいたんだ! しかも曲の歌詞を知っている人ばかり。「ラトヴィアとリトアニアは隣国同士なのに、なぜこんなにも違うんだろう!?」と思ったよ。自分が一生行くことがないだろうと思っていた二カ国に行くことになって、そのうちの一カ国では僕たちことを知っている人が大勢いた。とても奇妙な体験だったよ。

先週は香港に行ったんだけど、香港でもBCNRの曲の歌詞を知っている人がたくさんいた。すごく変な感じだよ。それに、僕たちの曲を知らない人でも僕たちのライヴに来て、僕たちを観にきてくれるということが嬉しい。観客の前から3列目くらいまでは、コアなファンで、未発表の曲もすでに全て知っているという人たち。大人数の観客の場合、3列目より後ろの人たちは、曲を知らないけれど、僕たちがバンドとして上手いと思っているからライヴを観ていて、そのフェスティヴァルで同じ時間帯にやっている他のバンドが観れなくても、僕たちを観る方がいいと思ってくれている人たち。そういう人たちがいるのを見ると感激するし、そう思ってくれる人たちがいるということに感謝しているよ。僕たちが作る音楽は良いものだと自分でも思っているけれど、お客さんがいまでも僕たちのことを好きでいてくれて、リスペクトして観にきてくれるということは嬉しいことだよ。

わかっている唯一のことは映画音楽をやりたいということ。僕はインタヴューされるごとに必ずこう言っているんだ。いつか僕の言葉が映画監督かプロデューサーに届いて「BCNRを起用したい」と言ってくれるかもしれないことを願ってね。だから日本で映画音楽が必要な人がいたら教えてくれよ。僕たちがやりたい!(エヴァンズ)

■アルバムの中で特にお気に入りの曲は何ですか?

LM:お気に入りの曲はいくつかあって、理由もそれぞれ違うから答えるのは難しいけれど、1曲だけ選ぶとしたら “Turbines” かな。初めて聴いたときも「なんて素晴らしい曲なんだ」と思ったんだ。

LE:“Turbines” はおそらくいちばん良い曲だろうな。でも演奏するのがいちばん好きという曲ではないかもしれない。演奏していてすごく疲れるし。

LM:ストレスを感じるよな。僕が演奏していて楽しいのは “Dancers” の終盤。“Up Song (Reprise)” も演奏していてすごく楽しかった。満足感もあったし、美しいと思った。あまり演奏する機会はないんだけれどね。先日は “Up Song (Reprise)” のロング・ヴァージョンをやったよね。台北でヘッドライン公演をやったんだけど、そのときは前座がいなかったし、僕たちのセットはそもそも短めなんだ。セットも急ぎな感じで演奏してしまったよね。お客さんはみんな楽しんでくれていたけれど、セットが終わりに近づくに連れて「今日のライヴではあまり長い時間演奏していないよね」ということに自分たちで気づいて、僕とタイラーとルイスが “Up Song (Reprise)” の即興部分を指揮しながら長いヴァージョンにしていったんだ。結構良い感じになったよな?

LE:ああ、クールだったよ! あとこれはセットの中でも良い曲に入る感じでは到底ないんだけど、“The Wrong Trousers” の後半部分を歌うのはめちゃくちゃ好きなんだ。

LM:タイラーと歌い合うところだろ? あれはストレスを感じないもんな。

LE:そうそう。僕は自分の歌う感じがクールだと思っていないけど、そのことを十分自覚した上であの後半部分を歌っているんだ。キーが変わる陳腐な感じも好きだし、タイラーと僕がお互いに問いかけ合うようにして歌っている感じや、僕とタイラーが一緒にやるダンスなどが気に入ってるんだ。自分が「Turn around(=振り向く)」という歌詞を歌うところでは実際に振り向いたりして、すごくダサい瞬間なんだけど、やっていてすごく楽しいんだ。

■もし現在のBCNRを定義するとしたらどういうジャンルになると思いますか?

LE:オルタナ・フォーク・ロックかな?

LM:なんだろう? むずかしいな。

LE:ポスト・パンク以外ならなんでもいいや。

LM:ハハハ!

■ブッシュ・ホールで演奏されている曲はメンバーが持ち寄って作られたと伺いました。今後スタジオ・アルバムを作るとして、作曲プロセスは変わらないのでしょうか?

LM:おそらく変わらないだろうね。僕たちはほぼずっとそうやって作曲をしてきたからね。次のスタジオ・アルバムがあると仮定したら、今回のライヴ・アルバムとの違いは、曲を研磨するプロセスが長くなるということだろう。曲がレコーディングされる前に、より多くの段階を経て、変化させていくだろう。僕たちが近い将来、新曲を披露しはじめたら、その曲はおそらく、『Bush Hall』に収録されている曲とほぼ同じ状態だと考えていいと思う。その新曲がレコーディングされるまでには多くの段階を経て、より洗練されていくだろう。でも僕たちはいまでも、メンバーが曲の骨格を持ち寄って、それにみんなで一緒に肉付けしていくというプロセスを多くの場合取っているよ。

最終日のプロム公演の準備では〈Ninja Tune〉のスタッフが総動員でセット制作の手伝いをしてくれて、風船を膨らませてくれたんだ。〈Ninja Tune〉のCEOでさえも!(エヴァンズ)

■今後、BC,NRはどのような方向性を目指すと考えられますか?

LE:どうだろうね。わかっている唯一のことは映画音楽をやりたいということ。僕はインタヴューされるごとに必ずこう言っているんだ。いつか僕の言葉が映画監督かプロデューサーに届いて「BCNRを起用したい」と言ってくれるかもしれないことを願ってね。だから日本で映画音楽が必要な人がいたら教えてくれよ。僕たちがやりたい!

LM:しかも日本に行って音楽制作をするよ。

LE:そう、日本でやりますよ! バンドのみんなと将来どんなことをやりたいかと話すとき、具体的な話になるのは映画音楽をやりたいということだけなんだ。僕たちはバンド活動においては、毎日を1日ずつ生きている。バンドのみんなと一緒に音楽を作っているときは楽しいし、今後も一緒に音楽を作っていきたいと思っているよ。でもこの先、具体的にどうやって音楽を作っていくのかなどはあまり話さないんだ。いままでもそこまで計画的にやってこなかったけれど、うまく行っているし、ミュージシャンとしては、1日を大切に生きてその瞬間を楽しむということが大事だと思うんだ。

■昨年はかなり長いツアーをされていましたが、フェスティヴァルなどで共演されたバンドの中で印象深いバンドはいましたか?

LE&LM:ギース(Geese)!

LE:彼らはクソ最高! めちゃ良い!

LM:実際にバンドの奴らと会うこともできたんだ。良い奴らだったよ。

LE:パリのフェスティヴァルはなんて言ったっけ? La Route du Rockだったよね。フランス北部のフェスティヴァルだったかも。そこで彼らを観たんだ。

LM:La Route du Rockだ。ギースの音楽は前にも聴いたことがあって、確か〈Speedy Wunderground〉のダン・キャリーがミックスを手がけたアルバムを出している。だからバンドのことは知っていたんだけど音楽はちゃんと聴いたことがなかった。でもそのフェスティヴァルで彼らのライヴ・セットを観ることができた。僕はルイスと一緒にいて、チャーリーとタイラーとメイはどこか他のところにいた。バンドのみんながギースを観ているとは知らずに、偶然彼らのライヴの後に他のメンバーと遭遇したんだよ。「すごく良かったよな!」ってみんなで話していた。ライヴの後にギースのメンバーと話す機会があって、彼らは今度リリースするセカンド・アルバムについて、BCNRのファーストからセカンド・アルバムへの移行と似ている感じだと教えてくれた。僕たちもファースト・アルバムをリリースした後は、いままでとは違う方向性に行きたいと思って、ワクワクしながらセカンド・アルバムの制作をした。彼らのセカンドもそんな感じになるらしいよ。セカンド・アルバムからのファースト・シングルはすでに公開されていて、すごく良い感じだよ! だからあのライヴでは彼らの新曲を聴くことができた。最高だったよ。

LE:あとは誰を観たかなあ。

LM:ボニー・ライト・ホースマンも良かった。

LE:ボニー・ライト・ホースマン!

LM:ボニー・ライト・ホースマンはトラディショナルなフォーク音楽をやるバンドで、イギリスのフォーク音楽を主にやっていると思うんだけど、カントリー調に演奏するんだ。カントリー・バンドのセットアップで、フェンダーのテレキャスター・エレクトリック・ギターを使ったりしている。バンド・メンバーたちはステージで、お互いに近い場所、1メートルくらいの距離で立って演奏していた。すごくタイトな演奏でメンバー全員が歌っていて、合唱していた。

LE:素晴らしいミュージシャンシップだったよ。確か僕たちと彼らは3つのフェスティヴァルに連続で共演したんだ。ヨーロッパ北部のフェスティヴァルが3件くらい連続でブッキングされていたんだよ。ドイツ北部とスカンジナビアの辺り。それで、その後、彼らとスイスのクラブに一緒に行ったんだよ。

LM:そのことをすっかり忘れていた!

LE:あれはすごく楽しかった。最高だったよ。

LM:僕はボニー・ライト・ホースマンのことを知らなかったんだけど、フェスティヴァルでは彼らの後にBCNRが演奏する予定だったから彼らの演奏中にステージの脇で機材のセットアップをしていたんだ。ステージ脇から彼らのセットをずっと観ていたよ。すごく感動したね。その後にも彼らと共演する機会があったんだけど、最初に彼らのライヴを観たときは素晴らしくて驚いたよ。

LE:あとは、Primaveraでゴリラズを観たときは興奮したね。最高だった。子どもの頃の思い出が一気に蘇った瞬間だったよ。

■去年のアンソニー・ファンタノー(Anthony Fantano:アメリカのユーチューバー、音楽評論家)のインタヴューで〈Ninja Tune〉との契約について話されていたことが面白かったので、ぜひ日本のメディアでも紹介したいです。〈Matador〉や〈Sub Pop〉など伝統的なインディ・ロック・レーベルではなく〈Ninja Tune〉との契約を決めた経緯について教えてください。

LM:ミスター・スクラフをリリースしたレーベルということしか知らなかった。それはクールだと思ったけどね。〈Matador〉にも「〈Ninja Tune〉には期待しない方がいい」と言われていた。

LE:ダンス・ミュージックのレーベルだからという理由でね。

LM:そう、だから何の期待もしていなかった。しかもレーベルの所在地がサウス・ロンドンの少し怪しいところにあった。そしてオフィスの上に通されて、イギリス支店のトップだったと思う、エイドリアンに紹介された。彼の役職は定かではないんだけど、A&Rもやっていると思う。とにかくすごくいい人だった。エイドリアンは僕たちを座らせて、「これが変わった状況だというのはわかっている。我々は、君たちのようなバンドと契約するようなレーベルではない。でも逆になぜそれが良いことなのか説明するよ」と言っていろいろと説明してくれた。〈Ninja Tune〉は僕たちが公開した音楽が好きで、レーベルの人もBCNRという音楽をリリースすることにワクワクしているし、BCNRというプロジェクトに一緒に関わっていきたいと思っているということ。僕たちがいままでやってきた音楽や、僕たちの美的感覚を全て尊敬しているし、僕たちに今後もリリースに関する指揮を取ってほしいと。それはまさしく僕たちが望んでいたことだった。〈Ninja Tune〉には僕たちみたいなアーティストがいなかったから、そういう意味で僕たちはリリースのタイミングを自由に決めてよいということだった。似たようなバンドのリリースとかぶることがないからね。異例の選択をするということは僕たちにとっても有利になるということを説明してくれた。

彼の説明はもっともだったけれど、いちばんの決め手はレーベルの人たちが僕たちのプロジェクトに熱意を感じていたことと、レーベルの人たちがいい感じだったから。そして僕たちが作り上げたものをベースに一緒に仕事をしていきたいと思ってくれていたから。当時はいまよりも、自分たちの音楽と、その表現方法だけで評価されたいと僕たちは強く思っていた。だからプレス写真も公開していなかったし、自分たちが作った音楽やカヴァーした音楽だけを公表していた。〈Ninja Tune〉はその考えに共感してくれたんだよ。それで僕たちもその場で説得された。〈Ninja Tune〉のオフィスを後にして、僕たちみんなはしばらくの間黙っていた。みんなが同じ気持ちかどうか気になったから。そしてすぐにみんなで「このレーベルが一番だね!」と道端で話し合ったよ。「〈Ninja Tune〉が最高だから彼らと契約しようぜ!」と話していた。そして結果的に僕たちは正しい選択をしたということが証明された。〈Ninja Tune〉は、活動をサポートしてくれる一方で、僕たちの好きなようにやらせてくれる。最もわかりやすい例がこの映像プロジェクトだよ。これはかなり実現が難しいものだった。事前の綿密な計画も必要だったし、費用もかさんだ。〈Ninja Tune〉にとってはキツかったと思うよ(笑)。でも全て僕たちのためにやってくれたんだ。

LE:これは映像には含まれていないけれど、最終日のプロム公演の準備では〈Ninja Tune〉のスタッフが総動員でセット制作の手伝いをしてくれて、風船を膨らませてくれたんだ。〈Ninja Tune〉のCEOでさえも! 僕たちのプロジェクト・マネージャーも細かい準備作業を全て手伝ってくれた。みんなすごく親切なんだよ。

LM:みんな本当に風船を膨らませていたんだよ。最高だった。彼らは僕たちを信頼しているし、僕たちも彼らを信頼している。少なくともいまのところは……(笑)

■ありがとうございました。最後に日本に来る前に日本のファンに何か一言ありますか?

LE:日本に行くのがすごく楽しみだよ! 名古屋と大阪公演のチケットをたくさん買ってねー(笑)! とにかく、本当に日本に行くのが待てないよ。自分がいままで行った国の中で、いちばん最高な国だったと思うから、早くまた行きたい。すごくワクワクしてるよ!

LM:素晴らしい国だよね。日本で僕たちを見かけたときに、僕たちが興奮してはしゃいでいるように見えたら、それは興奮しているフリをしてるわけじゃなくて、本当に興奮してるってことだからね。日本のファンに会えるのも楽しみにしてる。みんなすごく良い人たちだったからね。

LE:ああ! 特に大阪と名古屋ではたくさんのファンに会えたらいいなって思ってるよ! みんなのお父さんもお母さんもライヴに連れてきてー!

青木:4月は前回の(フジロック)のように暑くないし、気候も最適だと思いますよ。

LM:それは僕とルイスにとってはありがたい。僕たちは暑さが苦手なんだ。いまいるタイも暑すぎるよ。

青木:ルイスさん、マークさん、今日はお時間をありがとうございました!

LE&LM:東京で会えるね。

青木:はい、もちろんです。タイとインドネシア・ツアーを楽しんでくださいね。東京でお会いしましょう!

LE&LM:ありがとう! またねー!