諸君、歓喜のときだ。エイフェックス・ツインが帰ってくる。

6月からヨーロッパ各地のフェスに出演しひさびさに存在感を高めていた彼だけれど、会場には謎のインスタレーションが出現していたとかで、さまざまな憶測が飛び交っていた。昨日はここ日本、渋谷のレコード店にロゴをあしらったQRコードが登場したばかり(アクセスするとARが展開され、アンビエントが流れだす)。そういえば先日も、彼の音楽にかんする本の刊行が報じられたり、突如アルカがリチャード・D・ジェイムズとの2ショット写真を公開するなんてサプライズもあった。急に増える話題……ファンならよくご存じだろう、これはなにかのサインである。

答えあわせ。7月28日にEP「Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760」がリリースされる。フォーマットはCD、LP、デジタル/ストリーミングの3形態。現時点での最新作は(ライヴ音源を除けば)2018年の「Collapse EP」だから、5年ぶりの新作だ。問答無用、公開された新曲 “Blackbox Life Recorder 21f” を聴きながら発売日にそなえるべし。

エイフェックス・ツイン

『Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760』

5年ぶりとなる最新作を突如発表!

高音質UHQCD仕様/特殊パッケージの限定盤や

Tシャツ・セット、各種特典も一挙公開&予約受付開始!

エイフェックス・ツインによる待望の最新作『Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760』が7月28日にリリース決定! 5年ぶりとなる新曲「Blackbox Life Recorder 21f」が合わせて解禁された。

Aphex Twin - Blackbox Life Recorder 21f

https://youtu.be/mEkZbWYUego

6月9日にコペンハーゲンの音楽フェスティバル〈Syd For Solen〉に出演したのを皮切りに、ストックホルムの〈Rosendal Garden Party〉、オランダの〈Best Kept Secret〉、バルセロナの〈Sonar〉で最新のライブセットを披露し、話題沸騰中のエイフェックス・ツイン。今後もイタリアの〈Castello Scaligero〉、ベルギーの〈Dour Festival〉、ロンドンの〈Field Day〉、ポルトガルの〈Kalorama Festival〉、ブリストルの〈Forwards Festival〉でのヘッドライナー出演が予定されている。

新作発表に先立って、各フェス会場では謎めいたインスタレーションが登場し、Redditなどの掲示板サイト上でファンが様々な妄想を繰り広げていた。そして現在では全世界のレコードショップにロゴが隠されたポスターが貼り出され、QRコードをカメラで読み取ることでエイフェックス・ツインの拡張現実世界に入り込むことができる。

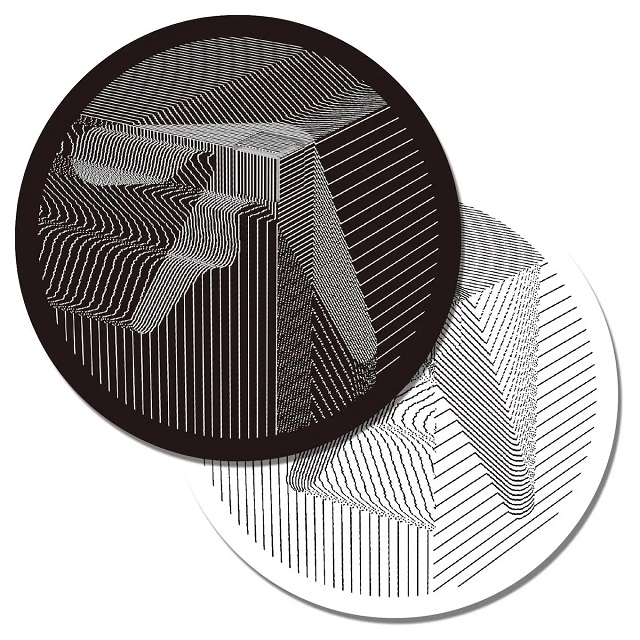

エイフェックス・ツイン最新作『Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760』は、7月28日にCD、LP、デジタル/ストリーミング配信でリリース! 高音質UHQCD仕様(全てのCDプレーヤーで再生可能)の国内盤CDは、312mm×312mmサイズの特殊パッケージとなる限定盤と通常盤、LPは通常盤(ブラック・ヴァイナル)に加え、Beatink.com限定盤(クリア・ヴァイナル)が発売される。国内盤CDと日本語帯付き仕様のLPには解説書を封入。また国内盤CD、Beatink.com限定盤LP、通常盤LPは、数量限定のTシャツ付きセットの発売も決定!

なおタワーレコードでは新作のロゴ缶バッジ2種セット、HMVでは、ツアーポスターのロゴ・マグネット、diskunionでは、ツアーポスター・デザインのアートカード、amazonでは、新作のロゴ・マグネット、Beatink.comでは新作のロゴ・ステッカー2種セット、その他の対象店舗では、ジャケットデザインのステッカーを購入者に先着でプレゼント。

TOWER RECORDS

ロゴ缶バッジ2種セット

HMV

ロゴ・マグネット

diskunion

アートカード

amazon

ロゴ・マグネット

Beatink.com

ロゴ・ステッカー2種セット

その他の対象店舗

ジャケ・ステッカー

label: Warp Records

artist: APHEX TWIN

title: Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 (ブラックボックス・ライフ・レコーダー 21f / イン・ア・ルーム7 F760)

release: 2023.7.28 FRI ON SALE

Beatink.com

Tower Records

HMV

diskunion

Digital

Tracklist:

1. Blackbox Life Recorder 21f

2. zin2 test5

3. In a Room7 F760

4. Blackbox Life Recorder 21f [Parallax Mix]