都市空間のなかで生活をするわれわれは、日々、変化する環境の只中に身を置いている。人が作り出した環境は豊かにもなるし、朽ちもする。人工的な空間が自然を破壊するかと思えば、自然は人工の領域へと浸食もする。人の意志によっては適度に共存することもできる。環境は時と共に変化をするし、場所を少し変えれば別の環境へと移行もする。

とうぜん環境が変われば音環境も変わる。暴力的な音が鳴り響くときもあるし、人と環境に配慮する音が快適に鳴りもする。作為の介在しない自然の音が聴こえてくるときもあるだろう。そのような環境の変化は人の心身になんらかの影響を及ぼす。心と環境の関係はあまりに大きい。不穏。不安。恐れ。とすればアンビエント・ミュージックは環境と心=身体の関係を微調整し修復するものではないか。

人は音を鳴らす。世界も音を発する。触れれば何らかの音がする。叩けば音が鳴る。音は「世界」と「私」の「あいだ」に存在する。その「あいだ」がアンビエントといえないか。それゆえ人が環境のただなかで音を鳴らすとき、自然なるものへの、畏怖と尊敬が生まれなければならない。音が「先にあること」を実感すること。音に/が、触れることの官能性を感じること。そして官能と尊厳はイコールだ。尊厳なき環境は荒む。

トモコ・ソヴァージュは、横浜出身・現パリ在住のサウンド・アーティストである。彼女は水を満たした磁器のボウル、ハイドロフォン(水中マイク)、シンセサイザーなど組み合わせた独自エレクトロ・アコースティック楽器を用いて、水と磁器が触れ合う透明で美しい音響を生み出している。

彼女は、2008年に、スイス出身・ベルリンを拠点に活動をするサウンド・アーティスト、ジル・オーブリー(Gilles Aubry)との共作『Apam Napat』を〈Musica Excentrica〉というロシアのレーベルからデジタル・リリースした(ジル・オーブリーは、フィールド・レコーディング・レーベル〈グルーエンレコーダー(Gruenrekorder)〉からのリリース作品もある)。

翌2009年、実験音楽レーベルの老舗〈and/OAR〉からソロ・アルバム『Ombrophilia』を発表した。この『Ombrophilia』は、世界中の開かれた耳を持つ聴き手に静かに浸透し、リリースから3年後の2012年に、ベルギーの実験音楽レーベル〈Aposiopèse〉からヴァイナル・リイシューもされた。まさにトモコ・ソヴァージュの代表的アルバムといえよう。2009年には、〈カール・シュミット・フェアラーク(Karl Schmidt Verlag)〉からCD-R作品『Wohlklang: 14. Nov』もリリースする。

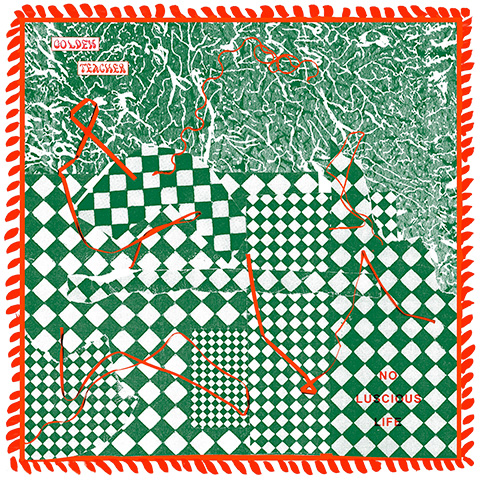

本作『Musique Hydromantique』は、それらに続くトモコ・ソヴァージュのソロ・アルバムだ。リリースはガボール・ラザール、フェリシア・アトキンソン、ガブリエル・サロマンなどのラインナップで知られる〈シャルター・プレス〉から。マスタリングはラシャド・ベッカーである。

アルバムには“Clepsydra”、“Fortune Biscuit”、“Calligraphy”の全3トラックが収録されている。中でも約20分に及ぶ3曲め“Calligraphy”における水滴とドローンに満たされていく静謐な音響空間に耳を澄ましていると、時間の推移ともに聴覚の遠近法が変わってくる感覚を覚えた。その「音」が鳴っていた空間と、この「耳」が繋がり、「音」が身体に水滴のように浸透する……。デヴィッド・トゥープの言う「音が辺りに満ちてくる」とでもいうべきか。

じっさい、 トモコ・ソヴァージュは音環境をそのまま録音しているようだ(本作の録音は編集なしのライヴ録音されたものだという)。拡張・録音された水や磁器の触れ合う音は、その時空間がそのままパックされ、多様な広がり・質感・肌理を有している。聴く者の環境や状況によってさまざまに表情を変えていく。

水の音、モノの音、機械の音。自然の音。拡張された音。電気的なドローン、磁器ボウルの響き。それらの音は、ときに自然界に横溢する生物たちの鳴き声のようにも聴こえるし、機械から発せられる人工的な音のようにも聴こえもする。耳の遠近法は次第に刷新され、気がつけば、その響きの場所に連れていかれる。音と環境と人。時間と空間。その変化、差異によって、本作は聴き手が持っている音の遠近法を、ごく自然に書き換えてしまうのだ。そして聴き手である私たちに問いかける。「聴く」とは何か、「音と空間」とは何か、「音と時間」とは何か、と。

本作には、まずもって「音」への尊厳がある。それは微かな畏怖ともいえるし、音=美への抑制の効いた精神性の発露ともいえる。音というオブジェクトが、「この私」より「先にあること」。その音たちを触れるように官能を感じること。鳴り響く音たちは、人間中心の音楽観・歴史に向けて発せられた音たちの微かな、しかしはっきりとした「声」に思えた。その「声」の肌理の変化に耳を傾けているとき、われわれは環境の繊細な変化に耳を傾けてもいるのだ。