イーノの新作は、UKで大ヒットした連続ドラマ、『トップボーイ』のサウンドトラック・アルバムである。イーノ流のミニマル・ミュージック“Top Boy Theme”からはじまるこの作品は、アートワークからもうかがえるように、華やかに見せかけている都市の片隅の、ダークサイドで起きていることのスナップショット集で、UKグライムやダブステップともリンクする、街のにおいを有したインストゥルメンタル音楽集だ。かいつまんで言えば、これまでのイーノ作品とはまるっきり無縁だったストリートを生きる不良たちの世界であって、当然その音楽にはこれまでのイーノ作品にはなかった面白さがある。誤解を恐れずに言えば『ミュージック・フォー・エアポーツ』よりはベリアルに近いかもしれないし、そう、これはいろんな意味で面白い。

このアルバム『トップボーイ』について、ロンドン在住で何度もイーノ取材の通訳を担当し、またイーノ音楽の熱心なファンである(それは以下の対談を読めばわかります)坂本麻里子氏と対談した。話の途中、このドラマ自体もひじょうに興味深い作品であるため、その内容や背景にも触れてはいる。が、イーノの『トップボーイ』は1枚の音楽作品として充分に楽しめるものですよ、ということを最初に断っておきたい。(野田)

■イーノと映画音楽

野田:『トップボーイ』の話の前に、イーノって、そのざっくりした印象や長いキャリアに反して、サウンドトラックをやってはいるけど、たくさんやっている人ではないんですよね。

坂本:既発曲が映画やドラマに挿入歌として使われることはあっても、劇伴音楽はじつは少ない、と。

野田:70年代のデレク・ジャーマンの映画で曲を提供しているし、1984年のデヴィッド・リンチ監督の『デューン/砂の惑星』のなかの “予言のテーマ” もやってるし、ダニー・ボイル監督の『トレインスポッティング』にも曲があったし、数年前にはこれまで手がけてきた映画音楽をまとめたコンピレーション・アルバム『フィルム・ミュージック 1976-2020』も出したりしているじゃないかとか、いや、もっと前には『ミュージック・フォー・フィルムス』だってあるぞと思ったりするんですが、あれは当初はむしろイーノのほうから映画の配給会社にくばったという(その一部は、それこそジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』のリメイク版やジョン・ウー監督の『男たちの挽歌』に使われたり)、イーノ流のライブラリー・ミュージック集でありムード音楽集みたいなもので、『ミュージック・フォー・フィルムスVol.2』にいたっては『アポロ』からの収録だったり、早い話、その長いキャリアとインストゥルメンタル音楽をたくさん作っているわりには、決して多くはやっていないと言えるんじゃないでしょうか。

坂本:『ミュージック・フォー・フィルムス』は、いわゆる「実在しない映画のための想像上のサントラ」の先駆けみたいなものだったわけですね。

野田:先日、坂本龍一の追悼号を編集しているときに、彼が手がけたサウンドトラックの数の多さに驚嘆したんですが、それに比べるとイーノは少ない。全編手がけたのって「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで有名なピーター・ジャクソン監督の『ラブリーボーン』くらいですよね。これってどういうことでしょうか?

坂本:ご指摘の通り「印象に反して」、映画やテレビ向けのオリジナル作品は意外に少ない。イーノの映画への音楽提供は、たぶんマルコム・ル・グリースの実験映画が最初で、背景には当時のロンドンの実験音楽/映画サークルの密な連携があった。デレク・ジャーマンとのコラボもアート/前衛/実験映画の流れでしょうし、基本的に「商業映画」からはあまり引きがない、ということなんじゃないでしょうか?

野田:引きがないのか、やりたくないのか。

坂本:スノッブな人ではないので、受注があり、スケジュールさえ合えば柔軟に応じてくれそうな印象があります。紙版『エレキング』19号の取材で三田さんもびっくりしていたように、イーノは『ぼくとアールと彼女のさよなら』みたいなYA映画にも参加したくらいですし。ただ、商業映画界には映画スコアの職人がたくさんいますから、イーノはその意味で部外者なのかもしれません。そもそも、本業--と言っても、イーノはポリマスなので何を「本業」とするかの特定は楽じゃありませんが――ここでは話をわかりやすくするためにそれを「アーティスト」だとして、となると、映画監督やプロデューサーは逆に仕事がしにくいのではないか、と?

これは、イーノが仕事しにくい気難しい人物だ、と言う意味ではありません。ただ、たとえばハリウッドでは、それなりに「映画スコアの常道」があると思います。多くの場合は、ラフ・カットを観ながら監督と作曲家が「この場面には音楽が必要だ、これこれの長さの、こういう感じの音楽を」と打ち合わせ、それを基にスコアができていく。ある意味「職人やデザイナーに細かく注文して、部屋にぴったりのインテリアを仕上げる」のに似たプロセスかと思いますし、ゆえにスピルバーグとジョン・ウィリアムス、クリストファー・ノーランとハンス・ジマー、古くはレオーネとモリコーネ等、「意思の疎通がしやすい」名タッグが生まれるのではないかと。

ところがイーノの場合、音楽の依頼を受けたら監督から映画の概要やテーマをざっくり教えてもらい、その段階でスタジオに入って音楽を作り始めることが多いそうで。後で脚本を送ってもらい、もう少し膨らませたりもするそうですが、「映像を観ながら」作るケースは少ないと思います。いったん音源を監督に送った上で、シーンの尺に合わせてトラックの長短を調整することはあるものの、基本的に「大体の内容をつかみ、イーノなりにイメージや想像を働かせ、作った音源を製作者側にゆだねる。出来上がった音楽の使い方はどうぞご自由に」という姿勢らしいので、それはたぶんプロセスとしては実験的/型破りでしょうし、いま挙げたインテリアの例で言えば、出来上がった部屋に入ったら、壁紙の選択や窓の位置や空間配置が予想していたのとは違った、みたいなことになりかねない。一般商業映画には少々リスキーでしょうし、脚本家・監督側に「イーノの音楽と彼のアプローチに対する思い入れ」がない限り、わざわざスコアを依頼する人は少ないのではないかと。

野田:ふむふむ。

坂本:『ラブリーボーン』の場合、イーノの既発曲も複数使われていたので、その流れでいっそサントラも、ということだったのかも? ダニー・ボイルは音楽好きな監督だし、イギリス人だから、イーノへの敬意は強いでしょうね。マジもののハリウッド映画と言えば、マイケル・マンの『ヒート』にオリジナル曲を提供していますが、マンは初期作品でタンジェリン・ドリームを起用したり、じつは変わった監督です。なんでまあ、「なぜイーノの映画スコアは少ないのか」は、ぶっちゃけ、欧州・英国圏に較べ、アメリカ人映画業界者はイーノをよく知らない、というのもあるかもしれません(笑)。別に「ヒット曲」がある人でもないし、「映画音楽家」でもないし、活動も多彩でアモルファスなので、よっぽど音楽好きな監督じゃないと「サントラを依頼しよう」という発想すら湧かないのでは?

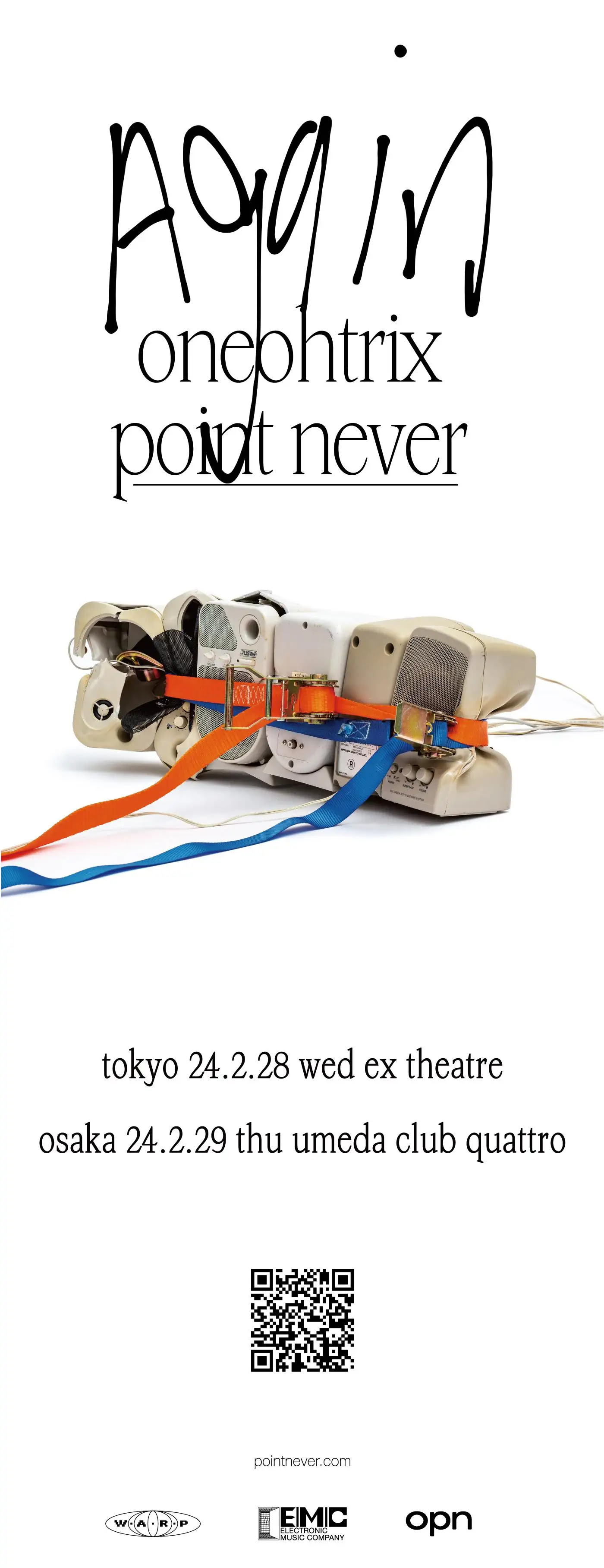

ジョニー・グリーンウッド(ポール・トーマス・アンダーソン)、トレント・レズナー&アッティカス・ロス(デヴィッド・フィンチャー)、ヨハン・ヨハンソン(ドゥニ・ヴィルヌーヴ)、OPN(サフディー兄弟)といった、すでにミュージシャン/コンポーザーとして名の通ったアーティストと先鋭的な映画作家が組むケースは、比較的最近の潮流と言えます。その意味では、イーノは「大家過ぎて手が出ない」という印象もあるかもしれないし、それになんだかんだ言って、メジャー映画はやはりオーケストラ音楽の使用が多いし、もしかしたらハリウッド映画界は労組の絡みもあるのか……?っっc

いずれにせよ、「ムードを劇的に盛り上げる」とか「喜怒哀楽を増幅させる」といった、「物語を心理的に補足する」伝統的で従来の役割を音楽に期待する監督は多いでしょうし、たぶん、イーノは映画と音楽のそういう具体的な関係には興味がないと思います。残念ながら未見ですが、『Rams』はイーノが音楽を担当したんですよね? あれもドキュメンタリーで「一般商業映画」とは言えないですし、監督のゲイリー・ハスウィットはイーノのバイオ映画を撮っているので、やはり監督がイーノのファンでアプローチした、というケースではないでしょうか。

■イーノが『トップボーイ』の音楽をやるということ

野田:なんにしても、今回の『トップボーイ』のサウンドトラック・アルバムというのは、彼のおよそ50年のキャリアのなかでも意外や意外、レアな作品と言えそうですね。連続テレビ・ドラマ・シリーズの音楽をイーノが手がけているのも初めてだし。

坂本:イーノとテレビと言えば、BBCの秀逸なドキュメンタリー・シリーズ『Arena』のテーマ曲として、1975年以来“Another Green World”が使われているのが有名ですが、『トップボーイ』はばりばりに一般的なドラマですからね。ただ、イーノはテレビを持っていないので、彼自身は——これはあくまで私個人の推測ですけれども——『トップボーイ』の全シリーズをちゃんと観たことはないんじゃないか? と。『トップボーイ』は少し変わった成り立ちのドラマで、元々は2011年にイギリスの地上波テレビ局のチャンネル4が制作し、好評につき続編が2013年に制作されたものの打ち切りになった。しかしカルト人気は存続し、ドラマのファンであるドレイクの応援&口利きでネットフリックスで2019年に復活、最新のシーズン5が完結篇になります。

野田:ドレイク、よくやった。彼自身が出演するわけじゃないし。

坂本:ドラマのネットフリックス「移籍」後も、イーノが追加でインシデンタル・ミュージックを制作していったのか……は、作品クレジットが手元にないのでわかりません。ですが時間軸から考えれば、『スモール・クラフト・オン・ア・ミルク・シー』――このコラボは、イーノが「音の映画」集と形容した作品ですね――や『ドラムス・ビトウィーン・ザ・ベルズ』あたりに取り組んでいた頃=いまから10年以上前に、本アンソロジーに選りすぐられた主なピースの音楽的なテーマ群が形成されたと言えそうです。

ある意味もうひとつレアなのは、『トップボーイ』音源集の多彩さではないでしょうか。イーノ本人のリーダー作品だと、やはりコンセプトやテーマがある程度定まっていて、「彼自身の文脈の中で」まとまっている感があるじゃないですか。『ザ・シップ』然り、『フォーエヴァーアンドエヴァーノーモア』然り。けれども『トップボーイ』は、やはり「他者の作品のための音楽」なので、そのぶんアクセス点が多いというか、ダークなアンビエントが主体とはいえ鍵盤のリリカルなパッセージが登場したり、普段のイーノが、自作でなら(たぶん)やらないようなことをやっていて、そこがリスナーとしては楽しいな、と。

野田:イーノは自分の楽曲のアーカイヴから番組の雰囲気に合うものを選んだという話ですが、結果として、いままでにはない作風になっている。だいたいアルバムのアートワークからして普段のイーノっぽくはない(笑)。

坂本:いきなり、タワーブロック(高層公団)の窓ですし。

野田:犯罪ドラマ・シリーズのサウンドドラックという点でも意外性があって、というか、グライムやドリルのようなUKラップで描かれているようなストリート・ライフ、あるいは90年代のウータン・クランの歌詞で描かれていたような冷酷で暴力的な物語の音楽をイーノがやるというのは考えられなかったんですが、だからこそ作風としても興味深いものになったと思います。

2年前に出た、『フィルム・ミュージック 1976-2020』、1曲目がまさに『トップボーイ』のテーマ曲でしたね。ちなみにあのコンピレーションにはアンビエントでもない、ポップ曲でもない、インストゥルメンタル主体ですが歌モノもあって、いろんな曲が入っている、しかしすべてがイーノの曲としての共通する感覚があって、すべての曲に面白い工夫と良いメロディがあるんです。言うなれば、アンビエントとポップスのあいだのグラデーションにあるような感じ。

そこへいくと『トップボーイ』はこれまでイーノが手がけてきたどの映画音楽とも違っています。本人も本作向けのPR文で言っているように、「多くの音楽は意図的に素朴で、ある意味単純なものになっている。メロディはシンプルで、洗練されていないし、大人っぽくもない」と。たしかに、『フィルム・ミュージック』に収録されている滑らかな曲たちとくらべると荒っぽさがあって、イーノ・リスナーとしてはそこが新鮮ですよね。ドラマの主な舞台は東ロンドンのハックニーの巨大な公団で、イーノの曲のダビーで荒削りなテクスチャーが、すごくハマっている。大げさにいえば、21 世紀のロンドンという街の影の部分、そのダークサイド(という場)に向けてのアンビエント、というか。

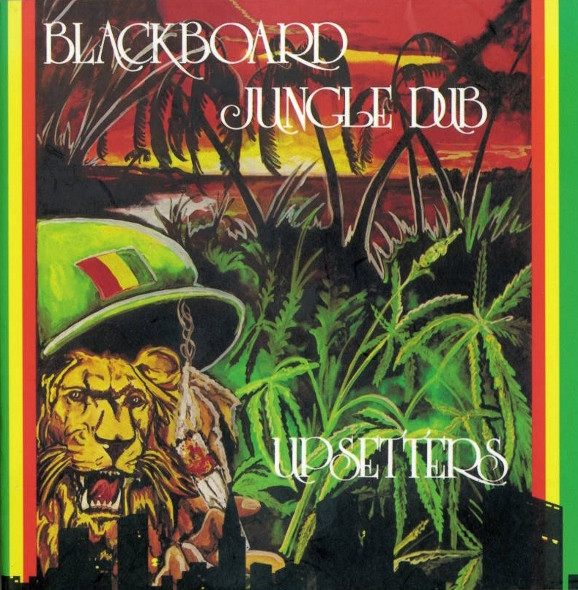

坂本:テクスチャーは本当に多彩です。ミニマリスト的な反復からビルドアップしていくものもあれば、コズミックに漂っていくシンセものもあり、後半ではビートの効いた、それこそ「踊れそう」なトラックもある。野田さんの感じた「ダークサイドに向けてのアンビエント」というのは、“Afraid of Things”とか“Waiting in Darkness”、“Dangerous Landscape”といったムードのある曲名ともリンクするし、イーノも「ロンドンのドラッグディーラーと、彼らの縄張りであるカウンシル・エステート(公団)のコミュニティ」という『トップボーイ』の世界観を、彼なりにサウンドで追求したんじゃないかと思います。たぶん本作のアートワークからの連想もあるでしょうが、これらの音源を聴いているうちに、ザ・ストリーツの『オリジナル・パイレート・マテリアル』の不思議に美しい公団のジャケットと、ベリアルのファーストのロンドンの夜景写真ジャケットも頭に浮かんできます。

もちろんイーノの側には、イギリスのストリート発ビート・ミュージックを「模倣」しようとする意識は皆無だったでしょうし、『トップボーイ』は主役級の2名が共にMCだったり、劇中音楽にグライムやUKヒップホップも使われているので、そうした「ナウなアーバン性」は現場の若者たちに任せればいい。でも、21世紀のロンドンの街中にいくらでも転がる疎外感や闇に潜む怖さ、そして、それでもそのなかに見つかる宝石のような瞬間やメランコリーのあわいを、イーノは感覚的につかんでいる気がします。

■ここで若干、『トップボーイ』の説明を

野田:『トップボーイ』の全話(つまり5シーズン分)を観たんですが、面白いんですよ! イーノの幽玄な音響がこのストリートなドラマに奇妙な効果を与えているんです。まあ、ドラマ自体がじつによくできていて、UKで人気なのも、そして批評家筋からも評価が高いのも十分うなずけました。先ほども言いましたがハックニーの貧困層が暮らす公団を舞台にしたシリアスな犯罪ドラマ、というか社会・人間ドラマで、日本ではちょうど先日最終シーズンがはじまりました。この傑作にふさわしい衝撃的なエンディングでしたけど。

坂本:羨ましいなぁ。私はテレビ無し&ネットフリックスと契約していないので、ドラマそのものは観たことがないんです。物語のあらましや各種紹介クリップ、ファンのアップロードした人気場面の映像等々は、ネットでチェックしましたけども。

野田:元ソー・ソリッド・クルーのMC、アシュリー・ウォルターズとグライムMC のケイノ、リトル・シムズ、素晴らしいです。

坂本:シムズのファンなので、それだけでも観たい……。デイヴもシーズン3に出演したんですよね?

野田:デイヴはぶっちゃけ、かなりヤバい役でした(笑)。

坂本:アシュリーは『Bullet Boy』という、これまた英ギャング/フッドものの映画で評価され、以来映像界でキャリアを積んでいますが、ケイノは演技は初めてのはず。

野田:初演技でこれはすごい。ケイノはドラマのなかではサリーっていう役なんですが、自分のなかではもう、(ケイノではなく)サリーです。

坂本:アシュリーもケイノも男前ですしね(笑)。でも、MCを役者に起用するのってある意味納得というか。みんな言葉と語り、そしてカリスマで勝負するストーリーテラーなので、映画やテレビにナチュラル・フィット。アメリカのラッパーも、映画やテレビに進出していますし。

野田:で、シーズン2(ネットフリックスでは最初の2シーズンは「サマーハウス」編として配信)までは、各エピソードの冒頭に、物語の舞台となっているサマーハウス公営団地がだーっと並んでいる映像が出てくるんです。カメラはどんどん引いていって、手前にサマーハウス、遠方に再開発の象徴である高層ビルが見える東ロンドン全体の風景になっていく。そこでイーノの音楽がかかるんですが、音と映像がみごとに共鳴しています。もちろん、グライムやトラップ、レゲエやダンスホール、レゲトンなんかも挿入されますが、イーノの音楽はそれらストリートな音楽と良い感じのコントラストをなしている。なので、ドラマを観るとますます今回のサウンドトラックを好きになるんですよ。

簡単に内容を説明すると、主要な登場人物のほとんどがブラック・ブリティッシュ(ないしは中国人、アルバニア人、アラブ人ないしはアイルランド人)で、フード(ドラッグ)と貧困のコミュニティをめぐっての、ハードな話の連続なんです。暴力、裏切り、排外主義の高まりも見せているし、都市の再開発、暴動、ひと昔前のUKでは考えられなかった銃問題もあって、主役のふたりもだいたい暗い顔をしている。重たい話で、悲劇が繰り返されるんですけど、人びとの助け合い(とくに女性たちの活躍)も描かれているし、感動的なドラマでもあるんです。ちなみに、企画者であり脚本を手がけたローナン・ベネットが元アナキストで、ジェレミー・コービン前労働党党首のアシスタントをしていたような筋金入りの左派の方。これ、脚本がもほんとうに素晴らしいんです。

坂本:ベネットは北アイルランド出身の作家/脚本家で、若い頃に南北アイルランド抗争にも関わっていたとか。アイルランド問題も、長引いた結果コミュニティが引き裂かれ、ある意味「目には目を」的なギャング抗争に陥ってしまった側面がある。当時暮らしていたハックニーで、少年や青年がドラッグ売買の道具/兵隊に使われているのを知ってベネットは『トップボーイ』を着想したそうですが、時代や場所は違っても、覇権やマネーをめぐって起きる悲劇の本質は変わらない、と感じたのかもしれません。しかも『トップボーイ』のシーズン1は、偶然とはいえ、2011年ロンドン暴動の3ヶ月後くらいに放映されたので、貧しい若者が置かれた境遇に対するアウェアネスを高めるという意味でタイムリーだったでしょうね。

ちなみにミュージシャンにはコービン支持者が多く、左派志向の若者とシンクロしていました。2019年総選挙では、イーノもアシュリー・ウォルターズもケイノも、コービン支持を表明しました。もちろん、野田さんも私も大好きなスリーフォード・モッズも!

野田:知ってます(笑)。ところで、シリーズ最初の監督は、この手のギャングスタ系ドラマでおきまりのスタイルに反することを意図し、音楽をイーノにお願いしたと言っています。このドラマの多くの視聴者は、ラップは聴いてもイーノのことは知らない人が多いかもしれない。逆にイーノのファンは、デイヴもケイノもシムズも聴いてないかもしれない。そこを敢えてやるのがUKポップ・カルチャーの良いところですね。

坂本:ネットフリックスに移籍する前の、オリジナル・シリーズの第1作――あの時点では単発企画でした――を監督し、イーノにスコアを依頼したヤン・ドマンジュですね。ドマンジュはイギリス育ちのアルジェリア系フランス人映像作家で、『トップボーイ』で評価され、ベルファストを舞台に北アイルランド紛争を描いた秀逸な『’71』で長編映画デビューしました。あの作品でデイヴィッド・ホルムズ、続く『ホワイト・ボーイ・リック』でマックス・リクターをスコアに起用しているので、アトモスフェリックな音楽+スリラーの効果を理解している人なのだと思います。彼は『Blade』のリブートで監督に抜擢されたので、嬉しい話です。

野田:ドマンジュは、オファーしたのはもちろんイーノの音楽が好きだからと言ってましたが、なかなかの音楽リスナーでもあるんでしょうね。『トップボーイ』は登場人物も多く、人間関係も複雑で、大掛かりな人間ドラマでもあるんです。そこにはいろんな感情が渦巻いているんですが、この手の物語に、感傷的なメロディの音楽が入ってしまうと、ある特定の感情(ないしは特定のアプローチ)だけが際立ってしまいかねない。だからイーノの音楽は徹底的に感情を排しているんです、やはり「場」の音楽だと思いますね。

■『トップボーイ』のなかのイーノの魅力

野田:それはさておき、アルバムのなかのテーマ曲以外で印象的な曲をいうと、“Cutting Room I”ですね。ちょっとダビーなこれ、短い曲なんですけど、印象的ですね。

坂本:“Cutting Room I”はタイトル通り、ドラマでは使用されなかった(=編集室で終わった)完全未発表曲で、本アンソロジーにはもう1曲収められています。なんとももったいない話ですが、野田さんのおっしゃる通り、“Cutting Room 1”は「ノワール・ダブ」とでも呼びたい趣きのあるトラックで、メロディカを思わせるサウンド(?)もかすかに流れたり、サウンドの選び方・配置も含め実にクール。本作収録音源の大半は3〜4分台ですが、たしかに、あのグルーヴをもっとえんえん展開してくれたらいいのに……と感じずにいられないエディットです。

野田:あと、“Sky Blue Alert”や“Delirious Circle”、“Cutting Room ll”も、控えめながらビートがしっかり入っているんですけど、ただ、このサウンドトラックは1曲1曲を吟味して聴くっていうよりは、だーっと流しっぱなしにしてこのなんとも言えない幽玄さを堪能するのがいいように思いますね。

坂本:本作の後半に、それらビートの入った、いわばドラマチックなトラックが比較的多く集まった構成になっていて、それまで徐々に積み重なってきた不穏なムードが、テンションを高めていく印象を受けます。なので、ドラマの結末は知らないのですが、「……これはどうも、ハッピーエンドではなさそうだぞ」と感じさせられる、そんなシークエンスになっている。私は、当たり前ですが、“Top Boy Theme”に凝縮されたリリシズムや、“Beauty and Danger”や“Overground”の鍵盤のシンプルなリフレインが琴線に触れます。“Floating on Sleep’s Shore”、“Beneath the Sea”、“Afraid Of Things”の壮大なスペイシーさに身を任せて漂うこともできるし、ミステリアスにゆっくり推移していくダーク・アンビエントなサウンドスケープに時おり墨汁が一滴垂らされ、広がる音の波紋や質感の変調に「ドキッ!」とさせられる瞬間もある。先ほども言いましたが、スコアなので各ピースも短めで(と言っても5〜7分台のトラックもありますが)ムードや音も多彩=ドラマ制作者側が使いやすい作りの音源になっているんだと思います。そのぶん、リスナーにはある意味とっつきやすい内容で、安直な表現になってしまいますが、「イーノ幕の内弁当」というか? 彼の道具箱のなかにある様々なツールやアイディアをふんだんに盛り込みつつ、本人が言う通りシンプルで素朴に、いわば「素材感」を活かしてまとめた音源集なのかな、と感じます。

と同時に、「だーっと流しっぱなしにして堪能」するのも全然ありな内容になっているのは、アーティストとしての一貫性とクオリティ・コントロールの高さゆえでしょうね。たとえば、イーノは『スモール・クラフト〜』を出した頃、「フェリーニの映画を観る前にニーノ・ロータのサントラを聴いてみたところ、それだけで映画を丸ごと想像できた。しかし多くの場合、自分の想像した内容は、実際のフェリーニ作品とはまったく違っていた」という旨の発言をしています。ということは『トップボーイ』も、「海外ドラマかぁ、敷居が高いな」と躊躇せずに、まずは音楽を聴いてみて、自分のなかで「これはどんな場面だろう?」とあれこれイメージを膨らませてみる、という接し方も楽しいんじゃないでしょうか。

もちろん、社会的なメッセージが詰まったドラマだと思いますし、実際に観てもらえればなかなか表に出にくい=日本には伝わりにくい、お洒落でもクールでもない、タフなロンドンが感じられるでしょうし、そこはとても重要なんですが。ただ、とてもぶっちゃけて言うと、イーノのファンの主な層――これはあくまで、私の個人的な「印象」ですが――は、アーティでハイブロウで理論的でハイテクな、いわば「象牙の塔に暮らすアンビエント仙人」のイーノが好きで憧れる、という方じゃないかと思います。で、『トップボーイ』は決して、そうしたイーノ・ファンが自然に惹かれて観るタイプのドラマではないんですよね。私自身、不勉強でお恥ずかしい話ですが、『フィルム・ミュージック 1976-2020』のクレジットを見て「ええっ、『トップボーイ』って、あの犯罪ドラマの?」とびっくりしたので。逆に言えば、それは普通だったら結びつかなかったかもしれない世界が、テレビ/ドラマというメディアを通じて接する機会でもある。そこは痛快だと思います。

野田:いまちょうど別冊で、坂本さんにもデイヴィッド・トゥープの取材でお世話になった「日本のアンビエント」特集号を作っている最中なんですけど、当然アンビエントの捉え方やイーノの印象も人によって違っていて面白いです。で、いろんな「アンビエント」に括られそうな音楽を聴いたんですが、ひとつ気になったのが、ニューエイジがニッチで騒がれて以降のアンビエントは、とにかく心地よい、キラキラしてて、自己肯定的で快適で陶酔的で滑らかなものが目について、こりゃ、イーノが最初に「アンビエント」と命名した4作とはだいぶ違ってきているぞと思ったんですね。

マーク・フィッシャーが『奇妙なもの、ぞっとするもの』のなかで『オン・ランド』を取り上げていることが象徴的なんですが、フィッシャーっぽく言えば、イーノのアンビエントには在ってはならないものが在るか、在るべきものがないという感覚、そんな「ぞっとする」感覚があるんですね。フィッシャーはラヴクラフトなんかのなかにも、我々の思考では思考できないその外側の想像力みたいものを見ているわけですが、まあ、そこまで大袈裟ではないにせよ、今回の『トップボーイ』には、アンビエントでは隠し味だった、そんな「おや?」という感覚が前景化していますよね。だからじつはむしろイーノ作品として面白く聴けるんです。

坂本:なるほど。「自己啓発/セラピー系」とは異なるアンビエントが味わえる、と。

野田:ところで、坂本さんは『トップボーイ』は観てないとのことですが、この音楽を聴いていて、ロンドンのハックニーの雰囲気だなと思いますか? もちろん公営団地のすべてがあんなじゃないでしょうけど、ぼくは街の風景を見ながら、自分が知っている90年代のロンドンとはぜんぜん違っているし、人が自転車に乗ってることなんかも気になりましたね。いまの不良はあんな自転車乗ってるんだとか、ストーンアイランド着やがってとか(笑)。

坂本:ははは! 『トップボーイ』=要は「俺が一番」というマウントのとりあいの話だから、ストリートウェアの格付けは大事なのでは? でも自転車は、少なくともうちの近所(南ロンドン)のキッズはそんなに乗り回してないと思います。むしろ、パンデミック期に流行して人気アイテムになったEスクーターや、シェアサイクルの電動アシスト自転車を使う子が多い。

野田:ああたしかに、『トップボーイ』でも未成年の子たちはEスクーターに乗ってフードを売ってましたね。

坂本:シェアサイクルは、ロックを解除する方法がバレている機種があるので、子供たちはたくましく活用しています。それはさておき、うーん、ひとくちに「ハックニーの雰囲気」と言われても、それが何になるのやら……。私があの地区に住んでいた頃――偶然ですが、『トップボーイ』のロケにも使われた公団の近くでした――には、もうずいぶんジェントリフィケーションが進んでいましたし、一方でインド亜大陸やアフリカ、ヴェトナム、中東etc、実に様々なコミュニティが同居していて。だから、クリエイターが「どんなハックニーを描きたいか」によって、あるいはクリエイターの実体験や解釈によっても、サウンドの選び方は変化するでしょうね。

野田:そうですね。なんか、ポラロイド写真による街のスナップショップ集みたいにも思えます。もっともイーノは外的なことだけじゃなく、物語の内面的なことも表現したみたいなことも言ってるんですが、ロンドンに住んでいる人からして、この音楽はロンドンのアトモスフィアを捉えていると思いますか?

坂本:先ほども言いましたが、21世紀のロンドンの街中を歩いていると出くわしそうな、現代的な空気感、光と影のコントラスト、その「印象」がよく捉えられていると思います。ただ、こうしたシンセ~エレクトロニック系インスト音楽の場合、抽象度が高いぶん、応用が利くんじゃないでしょうか。言い方を変えれば、これらの音源はたしかに『トップボーイ』のための書きおろしとはいえ、なかには他のドラマや映画やドキュメンタリーにラインセンスされ使われても違和感のなさそうなものもある。さすがにロムコムやファミリー向け作品で使われることはないでしょうが、いまってほんと、犯罪ドラマやスリラーがいくらでも制作される時代なので、本作でイーノが抽出した「モダンでアーバンなムード」、あるいは、先ほど野田さんの言っていた「おや?」と感じる、かすかに「ぞっとする」要素~違和感や不安と言ってもいいですが、そのムード/モチーフは、汎用性があるのでは? なので、ローカル=東ロンドンがテーマでありつつ、そこに限定されないサウンドだな、という印象です。

『トップボーイ』のメインの舞台である公営住宅/団地は、ロンドンの東西南北、どこにでも存在します。悪名高いものもあれば、住人が誇りと共に良いコミュニティを維持しているものも、と中身は様々ですが、あれは、一般的なロンドン市民の日常心象のどこかに見つかる風景のひとつだと思います。個人的に、ロンドンは、そこが面白くもある。いまや高級住宅地になっているエリアのなかに、急に低所得者層向け高層公団がデーンとそびえていたり。たとえば、イーノやデーモン・アルバーンがスタジオを構えているエリアは、数年前の火災大悲劇の舞台で、ロンドンの貧富格差の象徴のひとつでもあるグレンフェル公団と目と鼻の先です。逆に、一見ラフそうな街中に、ヒップなお店やプログレッシヴなコミュニティ・ハブが「ぽっ」と顔を出す。こういう、「豊かな者と貧しい者の住み分け」に抗する有機的な混在は、文化にとってプラスだと私は思いますが、公団も老朽化で、取り壊されている。昔、エイフェックス・ツインの根城だったエレファント・アンド・キャッスルの再開発は、その意味で象徴的かもしれません。いま、野田さんがあそこを訪れたら、浦島太郎な気分だと思いますよ。

野田:都市の再開発の問題は『トップボーイ』の全シーズンに通底する重要なテーマのひとつです。ここはベネットらしい政治的視点なんでしょうけど、投資家や再開発をドラッグ・ディールのアナロジーのように描いていますからね。浦島太郎な気分といえば、最近は毎日通っているはずの渋谷を歩いていても浦島太郎になりますからね。

坂本:東京やロンドンを始め、世界中の大都市がいま、そういう過渡期にあるのかな。だからこそ、本作のトップに置かれたテーマ曲が、私からすれば一番ロンドンっぽく感じるトラックかもしれません。どうしてかと言えば、あのトラックの規則正しく、かつビジーなリズムの積み重なりに、地下鉄や電車の動きを感じるので。東京もそうですが、ロンドンも、密集した大都市の各所をつなぐ活発な動脈のひとつとして、電車の存在は大きい。これは、車がメインの交通手段であるアメリカの都市(ニューヨークを始めとする、地下鉄や電車網が発達した都市は除きますが)では生まれにくいサウンドではないか、と感じるので。たとえば『アポロ』のサントラは、何せ宇宙が舞台なので、ブライアンとロジャーとラノワは勝手に想像力を働かせることができたと思います。サウンドがない無音空間なので、キューブリックのようにクラシック音楽を当てはめることもできるし、イーノ組のように「未知のフロンティア(宇宙)を行く、我らはカウボーイ(宇宙飛行士)!」なノリで、スライド・ギターを始めとするカントリーな要素を使ったり、遊べたわけです。また、『ラブリーボーン』は作品の時代設定が70年代=過去なので、これもある意味現在の我々にとっては「異国」ですし、ピーター・ジャクソンからすればノスタルジアを求めてのイーノ起用、と言う面もあったかと。

対して『トップボーイ』は、現代の実在の都市を舞台にした、現在進行形のドラマです。ゆえに、野田さんが先ほどおっしゃっていたような、これまでのイーノの映像作品向けのスコアとは若干違ったアプローチ――『オン・ランド』的な、ランドスケープを基盤にしつつ、普遍性もあるダークな音像の造成――がとられることになったのかもしれません。その意味でも、「まぎれもなくイーノ作品だが、そこを肩透かしする意外な面もあってインスパイアされる」、繰り返しになりますが、レアな1作だと思います。

野田:なるほど。まあ、あのテーマ曲はキラーですよね。『トップボーイ』を観てしまって、すっかりあの世界にハマってしまった人間のひとりとしては、この音楽をあの映像と切り離すのは難しいんですが、ぼくと同じように、ラップ好きの子がこのドラマにハマってこの音楽も知ってくれたらいいなとも思います。

坂本:そうですね。きっかけはいろんなところに、いろんな形で転がっているし、それを自主的に掘り下げるかどうかは受け手次第。「自分の好きなもの/知っているもの」の世界を深めていくのも大事なことですが、アンテナを広げれば「自分の知らなかった、でも新たなお気に入り」をキャッチすることもある。『トップボーイ』音楽集を通じて、そんな意外で素敵なカルチャー・クラッシュがひもとかれるかもしれません。