ゴージャスさとそして色気を増した新作『Portray』が注目を集めているソウル・シンガー、イハラカンタロウ。リリース・ライヴの決定です。アルバムのレコーディング・メンバーが多数参加したバンド編成でのパフォーマンスが予定されているとのこと。当日の会場BGMには『Portray』に影響を与えた曲もピックアップされるそうで、「自分が好きな音楽を人と共有したいんです」と語る彼の、リスナーとしての側面も楽しめそうです。7月23日、渋谷7th floorにて開催。詳しくは下記をご確認ください。新作をめぐるインタヴューはこちらから。

70年代からのソウル〜AORマナーやシティ・ポップの系譜を踏襲したメロウなフィーリング、そして国内外のDJからフックアップされるグルーヴィーなサウンドで注目を集めるイハラカンタロウ最新アルバム『Portray』リリースライヴが決定!

ジャンルやカテゴリにとらわれない膨大な音楽知識や造詣の深さでFM番組やWEBメディアでの海外アーティスト解説やイベント、DJ BARでのミュージックセレクターなどミュージシャンのみならず多方面で活躍するイハラカンタロウの最新アルバム『Portray』リリースライヴがついに決定! Bialystocksの菊池剛(Keyboard)はじめレコーディングメンバーが多数参加したスペシャルなバンド編成でのライヴです! なお当日の会場BGMは、アルバム『Portray』に影響を与えた楽曲などイハラカンタロウ自らによるセレクション!開場から開演まで長めに取っておりますのでライヴ前のお時間もぜひお楽しみください!

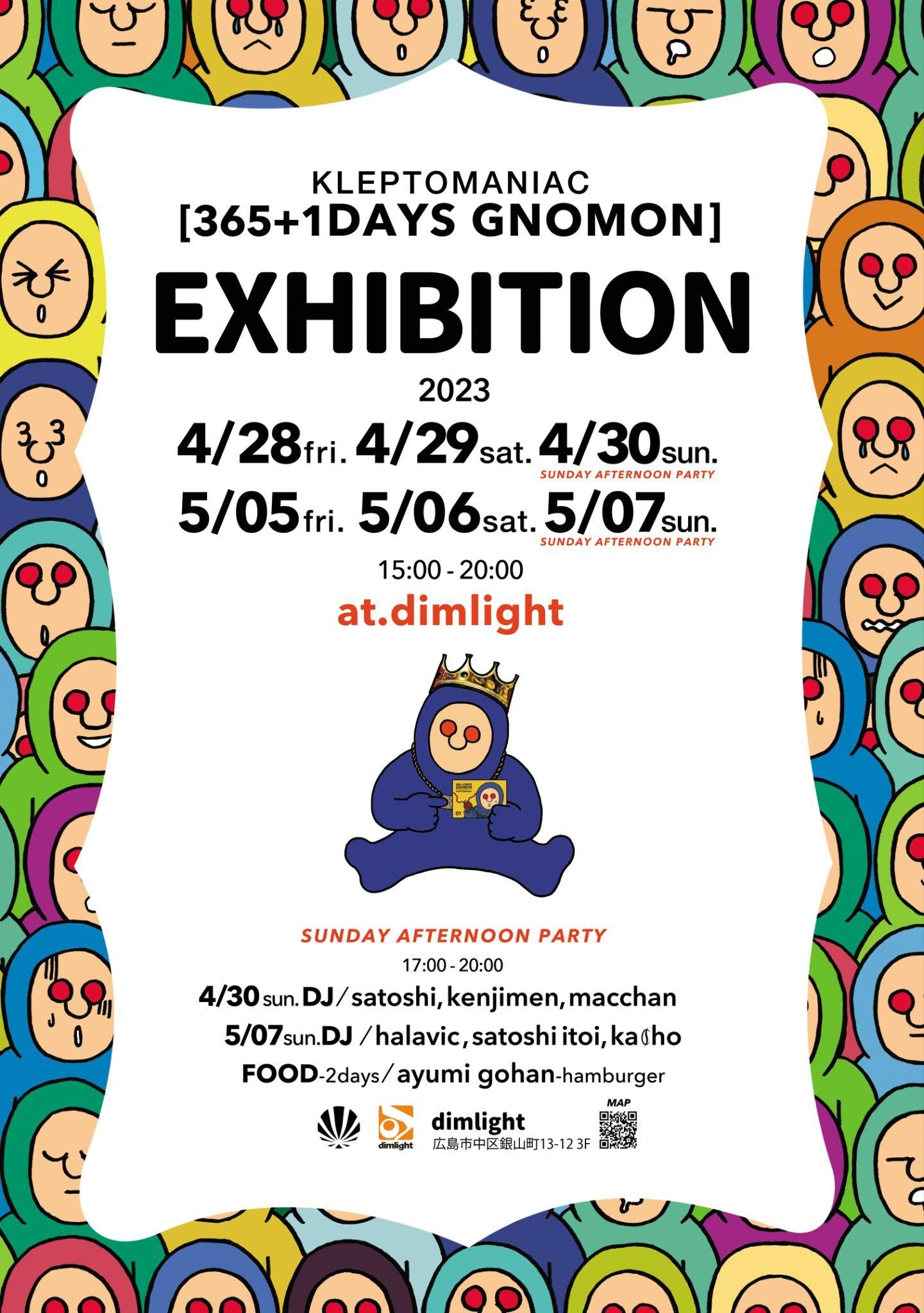

<ライヴ詳細>

イハラカンタロウ – Portray Release Live

日程:2023年7月23日(日)

会場:渋谷 7th Floor

時間:開場18:00 / 開演19:00

前売り:¥3,500/ 当日 ¥4,000 *1drinkオーダー

【チケット予約】

https://cantaro-ihara.zaiko.io/e/live20230723

-Member-

Cantaro Ihara

Takuya Miwa (Guitar)

Go Kikuchi (Piano/Keyboard)

toyo (Bass)

Koki Kojima (Drums)

Akira Kan (Sax)

Satoshi Kimura (Chorus)

【Buy/Download/Streaming/Pre-order(Vinyl)】

https://p-vine.lnk.to/5z5p6h

<リリース情報>

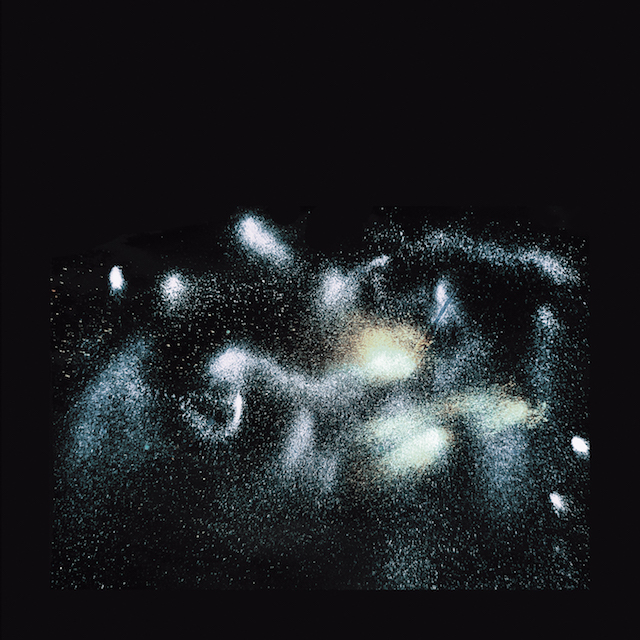

アーティスト:イハラカンタロウ

タイトル:Portray

フォーマット:CD/LP/Digital

発売日:CD/Digital 2023年4月28日 LP:2023年7月19日

品番:CD PCD-25363/LP PLP7625

定価:CD ¥2,750(税抜¥2,500)/LP ¥3,850(税抜 ¥3,500)

レーベル:P-VINE

【Track List】

1.Overture

2.つむぐように (Twiny)

3.Baby So in Love

4.アーケードには今朝の秋

5.Cue #1

6.夜の流れ

7.I Love You

8.ありあまる色調

9.You Are Right

10.Cue #2

11.Sway Me

【Musician】

Pf./Key.:菊池剛(Bialystocks)/簗島瞬(いーはとーゔ)

E.Guitar:Tuppin(Nelko/三輪卓也(アポンタイム)

E.Bass:toyo/菊地芳将(いーはとーゔ)

Drums:小島光季(Auks)/中西和音(ボタニカルな暮らし。/ 大聖堂)

Tp./F.Hr.:佐瀬悠輔

【Buy/Download/Streaming/Pre-order(Vinyl)】

https://p-vine.lnk.to/5z5p6h

【イハラカンタロウ】

1992年7月9日生まれ。70年代からのソウル〜AORマナーやシティ・ポップの系譜を踏襲したメロウなフィーリングにグルーヴィーなサウンドで作詞作曲からアレンジ、歌唱、演奏、ミックス、マスタリングまで 手がけるミュージシャン。都内でのライヴ活動を中心にキャリアを積み2020年4月に1stアルバム『C』(配信限定)を発表、“琴線に触れる”メロディ、洗練されたアレンジやコードワークといったソングライティング能力の高さで徐々に注目を集めると、同年12月にはアルバムからの7インチシングル「gypsy/rhapsody」、そして2022年2月には「I Love You/You Are Right」(7インチ/配信)をリリース、さらには12月にサウスロンドンで注目を集めるプロデューサーedblによるリミックスを収録した「つむぐように(Twiny)」(7インチ/配信)をリリースし、数多くのラジオ局でパワープレイとして公開され各方面から高い評価を受ける。またライヴや作品リリースだけでなく、ラジオ番組や音楽メディアで他アーティストの作品や楽曲制作にまつわる解説をしたり、ミュージックセレクターとしてDJ BARへの出演やTPOに合わせたプレイリストの楽曲セレクターなどへのオファーも多く、深い音楽への造詣をもってマルチな活動を行なっている。2023年2月には「I Love You (DJ Mitsu The Beats Remix)」(7インチ/配信)をリリース、2023年4月には待望の2ndアルバムのリリースしている。

Twitter:https://twitter.com/cantaro_ihara

Instagram:https://www.instagram.com/cantaro_ihara/