ガット弦の爪弾きに乗せたコーラスがシャボンのように弾けたなかからあらわれた母船は息をひそめ、こちらをうかがうような演奏で歌の後ろ髪を引く。井手健介と母船の『井手健介と母船』は1曲めの“青い山賊”で、眠りを誘う足どりで漕ぎ出していくのだが、中間部でこの曲はボサノヴァ(?)調に転じるとともにバイテンになる。もし私がこの曲を書いたなら頭からお尻まで余裕でこっちでいっていましたね。ところが井出健介はそうしない。この冒頭の1曲がすでに彼(ら)の非凡さを集約している。まだお聴きになっていない方には以下にMVがあるのでご覧ください。大仰ではないが、凝っていてイベントがあり、叙情に流れないユーモアがある。彼の歌の肌ざわりをここでは水のイメージが代用している。水といえばタルコフスキーだが、私は井手健介の丸メガネにむしろソクーロフを思い出すのは、ソクーロフが裕仁天皇をモチーフに『太陽』を撮ったからかもしれないが、彼とはじめて会ったのが映画館だったせいもなくはない。

バウスシアターは2014年6月に惜しまれつつ閉館した吉祥寺の映画館で、二百あまりの客席のバウス1に2館を加え、俗にいう単館系から娯楽ものまで雑多な、しかし筋の通ったというかバウスらしい映画がかかる武蔵野市の東の要だったが、後年boid主宰の「爆音映画祭」の根城としても知られるようになる。私も何度となく通いつめ臙脂色のシートと爆音に身を沈めたばかりか、ありがたいことに、裸のラリーズも演奏したその舞台に立たせていただいたこともある。井手くんがいつからバウスのスタッフになったかは憶えていないが、気づいたときにはそこにいた。シネコンにはじかれたひとびとが集うそこで井手くんの草食的な風貌は目立つかと思いきや、しっかりなじんでいたから私は気づかずにいたのだろう、ほどなくバウスと井手くんの線描的なたたずまいはイコールで結ばれるようになったが、彼が歌をうたっているのを知ったのはじつはごくさいきんのことだ。

ちょうど『別冊ele-king』で「ジム・オルーク完全読本」をつくっていたとき、代官山のライヴハウスでジムさんと石橋英子さんのツーマンがあり、終演後会場にわだかまってだべっていたら、石橋さんが「いま井手くんとアルバムを録っているの」という。井手くんってどの井手くんですか、と返す私に、ほらバウスの井手くん、と石橋さんはいう。バウスの井手くんとは、あの探し出されたウォーリーみたいな井手くんですか、と訊ねると、なにをいっているかはわからないが、おそらくそうだとおっしゃる。どうやらあの井手くんらしい。私は彼が以前バウスでぼくも音楽やっているんですよ、といっていたのを不意に思い出したが、石橋さんとの関係はおろか、彼がアルバムを録るとも出すとも知らなかった。

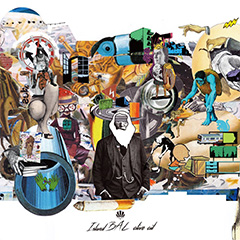

こんなことをつらつら書くとまた身びいきと憤激される方もおられようが、そう思われるなら拙文はスルーしていただいてよろしい。よろしいが井手健介と母船のファーストを聴かないのはもったない。数ヶ月後めでたく船出した彼らの音楽には若手バンドの周到な引用とはちがう裸の志向がみえる。山本精一、とくに羅針盤との親しさを感じさせもするが、山本精一のフォーク~サイケが散光に似ているのにくらべると井手健介のそれは飛沫を思わせる。西海岸の、とくにサンフランシスコあたりのサイケを規範にしても適度な湿り気を帯び、フルートやピアノはアシッドフォークを彷彿させながら、ときにファズ・ギターが空間を切り裂くのに過剰さに耽溺しない母船の、石橋英子、山本達久といったジム・オルークのバンド・メンバーと墓場戯太郎、清岡秀哉らからなるアンサンブルのそれは妙味ともいえるものである。その大元になるのは井手健介のソングライティングの資質であり類いまれなメロディ・センスである。プレーンな歌唱から重さをふくませた歌い方まで、つぶさに耳を傾ければ、コーラスをつとめる柴田聡子との対比から歌手=井手の立ち位置もみえてくる。“雨ばかりの街”、“ふたりの海”などの水を思わせる曲のしずけさと激しさ、“ロシアの兵隊さん”(と書いて、なぜ私はタルコスフスキーやらソクーロフやらもちだしたのかわかった)の夢見心地も『井手健介と母船』の屋台骨のたしかさをあらわしている。もちろん道行きはつねに順風満帆とはかぎらない。過去の総決算のファースト以降にどう舵を切るかが今度の課題だろうし、規範とも歴史ともいえるものとの対話もやがてふくまれてくるだろう。しかし井手健介なら心配いらない。なにせ“幽霊の集会”と歌うひとなのだ。私は生きている人間だけ相手にする表現は相手にしない。井手健介のハラは据わっている。いまはその船出をよろこびたい。

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS