スタンリー・キューブリックの映画『シャイニング』を見ていると、懐かしさという感覚は恐怖にもなり得ることがよくわかる。文化的に飽和し、政治的にも行き詰まった現代では、ノスタルジーとは、逃避と苦しみの表裏一体かもしれない。

90年代から活動する、イギリス出身のエレクトロニック・ミューシャンのジェームス・カービーによるザ・ケアテイカー名義の作品は、よく知られるように、『シャイニング』を契機としている。主人公が不可避的に幻視してしまう幽霊たちの舞踏会、そこで鳴っている音楽は、現在ではない遠い過去の音楽=30年代のソフト・クラシックやジャズである。カービーは、およそ20年かけてその時代のレコード(78回転の10インチ)を蒐集し、ザ・ケアテイカー名義の作品においてコラージュされる音源として使用した。“現在”が不在であること、と同時に、懐かしさに魂が抜かれていくこと。やがてザ・ケアテイカーは記憶障害をコンセプトにするわけだが、アルツハイマー病が進行している作者が、病状のステージごとに作品を発表するというシリーズ『Everywhere At The End Of Time(時間が終わるあらゆる場所)』は2016年にはじまっている。その1曲目“It's Just A Burning Memory(まさに燃える記憶)”は、パチパチ音を立てるチリノイズの向こう側で、遠い過去の音楽=30年代のソフト・クラシックやジャズが鳴っているという構図だった。

去る3月に発表された同シリーズ6作目の『Everywhere At The End Of Time - Stage 6』は、最終作となっている。(その“ステージ6”の前にボーナス・アルバムのようなもの『Everywhere, An Empty Bliss(あらゆる場所、空っぽの幸福)』も発表している)

20分以上の曲が4曲収録されている本作は、シリーズの初期の作品とはだいぶ趣が異なっている。“A Confusion So Thick You Forget Forgetting(あなたが忘れたことを忘れる濃厚な混乱)”、“A Brutal Bliss Beyond This Empty Defeat(この空っぽの敗北を越えた残忍な幸福)”、“Long Decline Is Over(長き減退の終焉)”、“Place In The World Fades Away(消えゆく世界の場所)”……こうした曲名からもじょじょに記憶を失っていく状態が描かれていることがわかるように、シリーズの1作目~3作目にはまだ輪郭を有していた音像は、4作目以降は音の輪郭は溶解し、靄がかかり、混乱し、腐り、ノイズによって断線していく。幽霊さえも消えていく。そして本作においては、音がじょじょに音ではなくなっていくような感覚が描かれている。それは時間の終わりをどう表現するかということであり、音楽は記憶を失い、消えることによってのみ甦るということでもある。

マーク・フィッシャーの“hauntology”において、大いなるヒントとなったのがベリアルとこのザ・ケイテイカーだが、最近は、ほかにもフィッシャーが評価したアーティストたちの作品が発表されている。バロン・モーダント(Baron Mordant)はダウンロードのみだが『Mark of the Mould』というアルバムをリリースした。これも力作であり、いずれ紹介したいと思っているが、ブラック・トゥ・カム(Black To Comm)も新作を出したし、ブリストルのドラムンベースのチーム、UVB-76 Musicの粗野で不吉な作品にはフィッシャーの影響を感じないわけにはいかない。ゴールディーの“Ghosts Of My Life(わが人生の幽霊たち)“を引き継ぐサウンドとして。そういう意味ではまだここには幽霊たちはいる。

野田努

[[SplitPage]]当然ながら、芸術は進化しない。技術は進化するとしても。

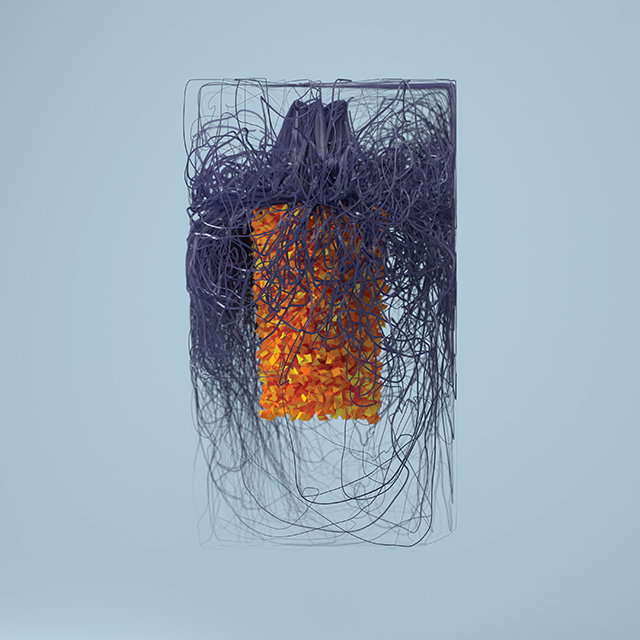

一枚の絵がある。緑とグレーが混ざった背景の前に、黄土色の、縦長の板が立っている。板の前面には青のテープが「井」の形を作るように無造作に貼られている。左下に影ができていることから、板は真正面ではなく少し左側からの視点で描かれていることを認識できる。具象的だが実在感を欠いた、この世界に居場所がないような心許なさを伝えるこの絵はイヴァン・シールという作家によるもので、ザ・ケアテイカーの6枚の連作『Everywhere At The End Of Time』シリーズの最後の一枚のアルバム・ジャケットである。

『Everywhere At The End Of Time』は、2016年にその1作目が発表され、2019年3月の6作目の発表を持って完結した。総時間およそ6時間30分。ジェイムズ・リーランド・カービーによって1999年より開始されたザ・ケアテイカー名義のプロジェクト自体も、本作を持って終了するという。この連作のジャケットは全てカービーと同郷・同年代のシールが担当しており、画家と音楽家が連携した作品という印象を強く残す。

本作が認知症の進行具合をトレースした作品であることは最初から伝えられていたが、最後まで聴き通すと、そのコンセプトが律儀なまでに貫徹されていることがわかる。1920~30年代の甘美で通俗な大衆音楽のループが、次第に残響音とレコード針のノイズにまみれ、やがて「楽曲」の体をなさない完全な騒音と化す。「ゴォォ」「ファァ」「ザザ」「ツーーゥブツ」といった擬音でしか表せない世界に呑み込まれると、この作品が記憶の喪失のシミュレーションであることをはっきりと実感できるだろう。6枚の連作はそれぞれ「ステージ」と名指されており、認知症の進行具合を示していることがバンドキャンプのサイトの説明文で示される。ステージ6は「without description(説明なし)」とだけ書かれており、具体的な言葉は用意されていないが、収録された4曲には題名がある。「A confusion so thick you forget forgeting(混乱が極まり、君は忘れることを忘れる)」、「A brutal bliss beyond this empty defeat(この空虚な敗北の果ての残忍な至福)」、「Long decline is over(長い衰弱が終わった)」、「Place in the world fades away(世界から居場所がなくなる)」。タイトルの連なりからもわかる通り、最後には世界に自分の場所があることを認識する装置、つまり「記憶」が壊れる。たとえ生命活動が継続していたとしても、それは「人間」にとって〈死〉に等しい。

このような「死のシミュレーション」の前例として、ギャヴィン・ブライアーズ『タイタニック号の沈没』(1969年)が挙げられる。沈み行く船の中で、六人の弦楽器奏者が聖歌の演奏を続けたというエピソードを可能な限り忠実に再現した本作は、〈死〉の裏返しとしての穏やかさを描いたという意味で、アンビエントの本質を体現している。この曲の録音盤の一つはブライアン・イーノの〈オブスキュア・レコーズ〉からリリースされているが、イーノが「アンビエント」という言葉を初めて使用した最初のアルバム『Music For Airports』(1975年)は「飛行機が墜落しても鳴り続けることが可能な音楽」として作られた。〈死〉と隣り合わせの穏やかさこそが「アンビエント」の定義である。

上記の意味で、『Everywhere At The End Of Time』は正しくアンビエントを継承した作品であると同時に、〈死〉を内側から眺めたという点で画期を成している。絶対的な断絶としての〈死〉を内側から観察することは不可能だ。だが、記憶は少しずつ死んでいく。そこには時間があり、音楽の入り込む余地がある。カービーは、記憶が「人間」の生を成り立たせる条件であることを見抜き、記憶の消滅を音に演じさせることで、音楽における〈死〉の表現方法を更新したのだ。

この更新は決して「進化」ではない。ギャヴィン・ブライアーズとザ・ケアテイカーの間に優越をつける意味は全くない。ここ数十年の技術の進歩によって、人間の〈死〉の定義は揺らいだ。脳が活動を停止しても生命機能は維持できるし、他人の身体の一部を移植して生きる人間もいる。生命活動が停止した後で意識が残るような事態も決して非現実的とは言い切れない。現在の人間界では、生死の境界は生命活動の有無で決めることはできないのだ。そして、〈死〉が揺らぐ世界に対応する表現を見出したのが、ザ・ケアテイカーだった。ただそれだけのことである。今、作られるべき作品は、時代において変化する。その変化を見抜く力こそが表現者の条件であり、新しい技術を駆使すればそれが優れた芸術になるわけでは決してない。ザ・ケアテイカーの紹介者でもあった故マーク・フィッシャーは、2000年代のポップ・ミュージックから「新しさ」が喪われたことを嘆いた。だが「新しさ」は、新しい表現にとって何の価値もないのだ。

『Everywhere At The End Of Time』の終わりに耳を済ませる。内側から眺めた〈死〉に美しさはない。救いもない。吹きすさぶ風とうごめく地響きのような音が垂れ流されるステージ6の録音は、ほとんどただの雑音だと断じてもいい。荒涼とした音風景とともに時を過ごしていると、やがて薄く引き伸ばしたパイプオルガンを思わせる響きが耳に届く。感じるのは空虚で物体的な質感だ。イヴァン・シールが描いた木の板のような、何の役にも立たない、美しさのかけらもない物質の肌触り。それだけが、鼓膜の振動から伝わる。物質として存在していたとしても、心はもう生きていない。今、ここに呆然と突っ立っている、世界に居場所を欠いたモノの姿を、無意味で無価値な〈死〉の有り様を、カービーとシールは音響と絵筆の震えから伝導させる。その細やかな震えこそが、「芸術」と人が呼ぶものの正体である。

伏見瞬