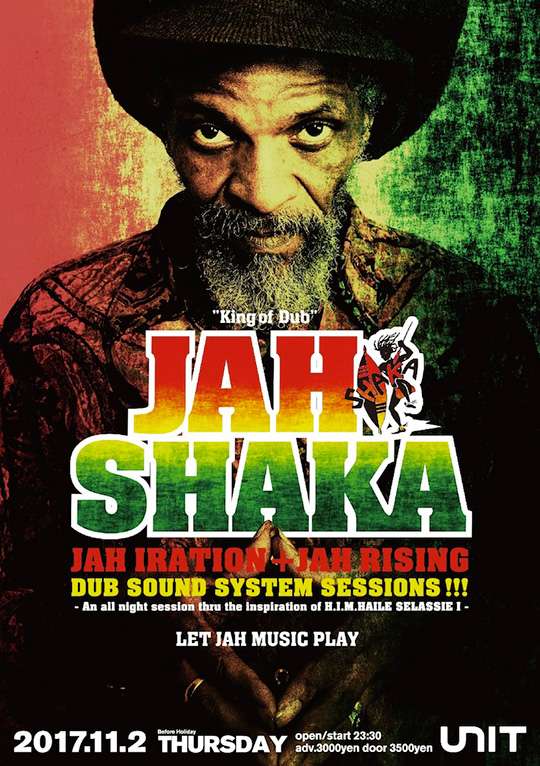

ジャー・シャカ初の日本ツアーから早20年……長年にわたり唯一無二の存在として尊敬を集めてきた御大が、いまふたたびこの極東の地を訪れます。今回のツアーは東京を皮切りに、名古屋、大阪、福岡を巡る予定で、東京公演にはジャー・シャカのサウンド・システムを日本で継承するJah Iration Sound System + Jah Rising Sound Systemがフルで導入されるとのこと。これは本場UKスタイルのパフォーマンスを体験する絶好のチャンスですぞ。

祝! 来日20周年!!

1997年、当時奇跡と言われたJAH SHAKAの初来日公演から20年が経過する。その間、彼の伝道とも呼ぶべき活動によって日本各地にサウンドシステム・カルチャーが伝播し、ルーツ・ミュージックの発展に貢献してきた。今年2月にはJARIA(Jamaica Reggae Industry Association)のHONOUR AWARDSを受賞し、故国ジャマイカに凱旋した。今も地元UKでJAH SHAKA SOUND SYSTEMは定期的に開催され、ポジティヴなメッセージとスピリチュアルなダブ・サウンドの真髄を伝え続けている。

11/2(木・祝前日)代官山UNITでは日本屈指のJAH IRATION SOUND SYSTEM + JAH RISING SOUND SYSTEMをUNITフロアにフル装備。

JAH SHAKAオンリー! 本場UKスタイルのオールナイト・セッションが遂に実現!

Roots Rock Reggae, Dubwise!

"LET JAH MUSIC PLAY"

============

King of Dub

JAH SHAKA

DUB SOUND SYSTEM SESSIONS

- An all night session thru the inspiration of H.I.M.HAILE SELASSIE I -

2017.11.2 (THU・Before Holiday) @ UNIT

feat. JAH SHAKA

JAH IRATION SOUND SYSTEM + JAH RISING SOUND SYSTEM

JAH SHAKA SHOP by DUBING!!

Food: ぽんいぺあん

open / start: 23:30

adv. 3000yen / door 3500yen

info. 03.5459.8630 UNIT

https://www.unit-tokyo.com

https://www.dbs-tokyo.com

ticket outlets: NOW ON SALE

PIA (0570-02-9999/P-code:344-972)

LAWSON (L-code:76606)

e+ (UNIT携帯サイトから購入できます)

渋谷/Coco-isle(3770-1909)

代官山/UNIT(5459-8630)

下北沢/DISC SHOP ZERO(5432-6129)

新宿/Dub Store Record Mart(3364-5251)

ORANGE STREET(3365-2027)

============

★★★★★★★★★★★★

JAH SHAKA JAPAN TUOR 2017

11月2日(木・祝前日)東京 UNIT https://www.unit-tokyo.com/

11月3日(金)名古屋 X-HALL https://x-hall-zen.jp/

11月4日(土)大阪 CIRCUS https://circus-osaka.com/

11月5日(日)福岡 STAND -BOP https://ameblo.jp/stand-bop

★★★★★★★★★★★★

■JAH SHAKA

ジャマイカに生まれ、8才で両親とUKに移住。'60年代後半、ラスタファリのスピリチュアルとマーティン・ルーサー・キング、アンジェラ・ディヴィスなど、米国の公民権運動のコンシャスに影響を受け、サウンドシステムを開始、各地を巡回する。ズールー王、シャカの名を冠し独自のサウンドシステムを創造、'70年代後半にはCOXSON、FATMANと共にUKの3大サウンドシステムとなる。'80年に自己のジャー・シャカ・レーベルを設立以来『COMMANDMENTS OF DUB』シリーズをはじめ、数多くのダブ/ルーツ・レゲエ作品を発表、超越的なスタジオ・ワークを継続する。

30年以上の歴史に培われた独自のサウンドシステムは、大音響で胸を直撃する重低音と聴覚を刺激する高音、さらにはサイレンやシンドラムを駆使した音の洪水!! スピリチュアルな儀式とでも呼ぶべきジャー・シャカ・サウンドシステムは生きる伝説となり、あらゆる音楽ファンからワールドワイドに、熱狂的支持を集めている。heavyweight、dubwise、 steppersなシャカ・サウンドのソースはエクスクルーシヴなダブ・プレート。セレクター/DJ/MCなど、サウンドシステムが分業化する中、シャカはオールマイティーに、ひたすら孤高を貫いている。まさに"A WAY OF LIFE "!