寺尾紗穂×マヒトゥ・ザ・ピーポー、さらに前野健太。なにが起こるんでしょうか。

先日、マヒトゥ・ザ・ピーポーがギターで参加した、寺尾紗穂の“たよりないもののために”がYoutubeで公開されましたが、みなさんもう聴きました? その言葉と音響に浸ることができたひとたちに、以下のイベントを紹介します。まだ聴いていないひとたちは、ヴィデオを観てみてください。

寺尾紗穂は6/21に最新アルバム『たよりないもののために』を、そして6/28にはマヒトゥが2ndアルバム『w/ave』をリリースします。6月27日はなにが起こるんでしょうか。詳細は以下にまとめたので、お見逃しなく。

■にじのほし9『月の秘密Prime』

出演:寺尾紗穂×マヒトゥ・ザ・ピーポー/前野健太

日程:2017年6月27日(火)

会場:渋谷WWW(東京都渋谷区宇田川町13-17ライズビル地下/TEL:03-5458-7685)

時間:19:00開場/19:30開演

料金:前売券¥3500+1d/当日券¥4000+1d

※ 一部座席有り/整理番号順入場

チケット:5/6(土)10:00~発売中

▼ チケットぴあ【Pコード:332-248】※電話予約あり:0570-02-9999

▼ ローソンチケット【Lコード:71615】

▼ e+:https://eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002224512P0030001

▼ メール予約:meholidays7@gmail.com (お名前、枚数、お電話番号を明記の上)

※入場順:①プレイガイド→②メール予約

イベントページ:https://www-shibuya.jp/schedule/007796.php

■寺尾紗穂

1981年11月7日東京生まれ。

2007年ピアノ弾き語りによるアルバム「御身」が各方面で話題になり,坂本龍一や大貫妙子らから賛辞が寄せられる。大林宣彦監督作品「転校生 さよならあなた」、安藤桃子監督作品「0.5ミリ」、中村真夕監督作品「ナオトひとりっきり」など主題歌の提供も多い。2015年アルバム「楕円の夢」を発表。路上生活経験者による舞踏グループ、ソケリッサとの全国13箇所をまわる「楕円の夢ツアー」を行う他、2010年より毎年青山梅窓院にてビッグイシューを応援する音楽イベント「りんりんふぇす」を主催。昨年リリースの最新アルバム「私の好きなわらべうた」では、日本各地で消えつつあるわらべうたの名曲を発掘、独自のアレンジを試みて、「ミュージックマガジン」誌の「ニッポンの新しいローカル・ミュージック」に選出されるなど注目された。

みちのおくの芸術祭「山形ビエンナーレ」での絵本作家荒井良二とのコラボ、金沢21世紀美術館企画「AIR21:カナザワ・フリンジ」でのソケリッサとの共演など、演奏の場もライブハウスを超えて広がりつつある。

活動はCM音楽制作(ドコモ、無印良品など多数)やナレーション、書評、エッセイやルポなど多岐にわたり、著書に「評伝 川島芳子」(文春新書)、「原発労働者」(講談社現代新書)、戦前のサイパンに暮らした人々に取材した「南洋と私」(リトルモア)。8月に集英社より「あのころのパラオをさがして」を発売予定。平凡社ウェブにて「山姥のいるところ」、本の雑誌ウェブで「私の好きなわらべうた」を連載中。その他資生堂の広報誌「花椿」、高知新聞、北海道新聞でも連載を持つ。6月21日最新アルバム「たよりないもののために」と伊賀航、あだち麗三郎と結成したバンド「冬にわかれて」の7インチを同時発売。

https://www.sahoterao.com/

■マヒトゥ・ザ・ピーポー

2009年 バンドGEZANを大阪にて結成。作詞作曲をおこないボーカルとして音楽活動開始。

2011年沈黙の次に美しい日々をリリース。HEADSの佐々木敦の年間ベスト10のデイスクに選出され、全国流通前にして「ele-king」誌などをはじめ各所でソロアーティストとしてインタビューが掲載されるなど注目が集まる。

2014年、kitiより2ndアルバムPOPCOCOON発売。

2014年には青葉市子とのユニットNUUAMMを結成し、アルバムを発売する。

2015年にはpeepowという別名義でラップアルバム Delete CIPYをK-BOMBらと共に制

作、BLACK SMOKER recordsにてリリース。

2016年には今泉力弥監督の映画の劇伴やCMの音楽などを手がける。

また音楽以外の分野では中国の写真家REN HANGのモデルや国内外のアーティストを自

身の主催レーベル、十三月の甲虫でリリース、

野外フェスである全感覚祭を主催したり、近年は仲間とweb magazine PYOUTHを始

動。ボーダーをまたいだ自由なスタンスで活動している。

2017年 6/28にNUUAMMの2nd album「w/ave」を十三月の甲虫より発売。

https://mahitothepeople.com/

■前野健太

シンガーソングライター。俳優。

1979年埼玉県生まれ。

2007年、自ら立ち上げたレーベル"romance records"より『ロマンスカー』をリリースしデビュー。

2009年、全パートをひとりで演奏、多重録音したアルバム『さみしいだけ』をリリース。2009年元日に東京・吉祥寺の街中で74分1シーン1カットでゲリラ撮影された、ライブドキュメント映画『ライブテープ』(松江哲明監督)に主演。同作は、第22回東京国際映画祭「日本映画・ある視点部門」で作品賞を受賞。

2010年、『新・人間万葉歌~阿久悠作詞』へ参加。桂銀淑(ケイ・ウンスク)「花のように鳥のように」のカバー音源を発表。

2011年、サードアルバム『ファックミー』をリリース。映画『トーキョードリフター』(松江哲明監督)に主演。同年、第14回みうらじゅん賞受賞。

2013年、ジム・オルークをプロデューサーに迎え『オレらは肉の歩く朝』、『ハッピーランチ』2枚のアルバムを発表。

2014年、ライブアルバム『LIVE with SOAPLANDERS 2013-2014』をリリース。文芸誌『すばる』にてエッセイの連載を開始。

2015年、雑誌『Number Do』に初の小説を発表。CDブック『今の時代がいちばんいいよ』をリリース。

2016年、『変態だ』(みうらじゅん原作/安齋肇監督)で初の劇映画主演。ラジオのレギュラー番組『前野健太のラジオ100年後』をスタート。

2017年、『コドモ発射プロジェクト「なむはむだはむ」』(共演:岩井秀人、森山未來)で初の舞台出演。初の単行本となる『百年後』を出版。

https://maenokenta.com/

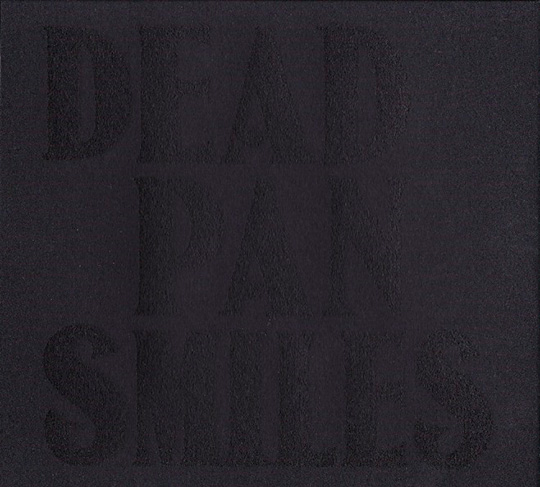

label: Warp Records / Beat Records

label: Warp Records / Beat Records