イケてるヤツはディーン・ブラントを聴いているが、今年はバー・イタリアも聴いている。

今年ももう1ヶ月を切り、年末の締切やライヴの準備などに忙殺されながらも今年を振り返るとバー・イタリアが記憶に鮮明に焼きついている。

2020年にファースト・アルバムをリリースしてから約3年の活動期間ですでに4枚のアルバムをリリースしている多作なバー・イタリア。前作『Tracey Denim』でばっちり心掴まれた方が多いと思うが今年2枚目のアルバム『The Twits』ではまた趣が違ったツボをついてきた。

ファースト・アルバム『Quarrel』、セカンド・アルバム『Bedhead』は共にディーン・ブラント主宰のレーベル〈World Music〉からリリースされていてギターや露骨な切り貼り、ミックスに至るまでまんまディーン・ブラント節の2枚だった。そんな2枚から2年を置いて今年5月に〈Matador Records〉からリリースされた『Tracey Denim』 は路線変更も含め素晴らしいアルバムだった。言っちゃあなんだが、これは予算とミキシング・エンジニアがかなり大きいと思う。ドラム・サウンドはタイトで、ギターやメロディも愛らしさを残しつつはっきりしていて、全体として格段に聴きやすくなっていた。

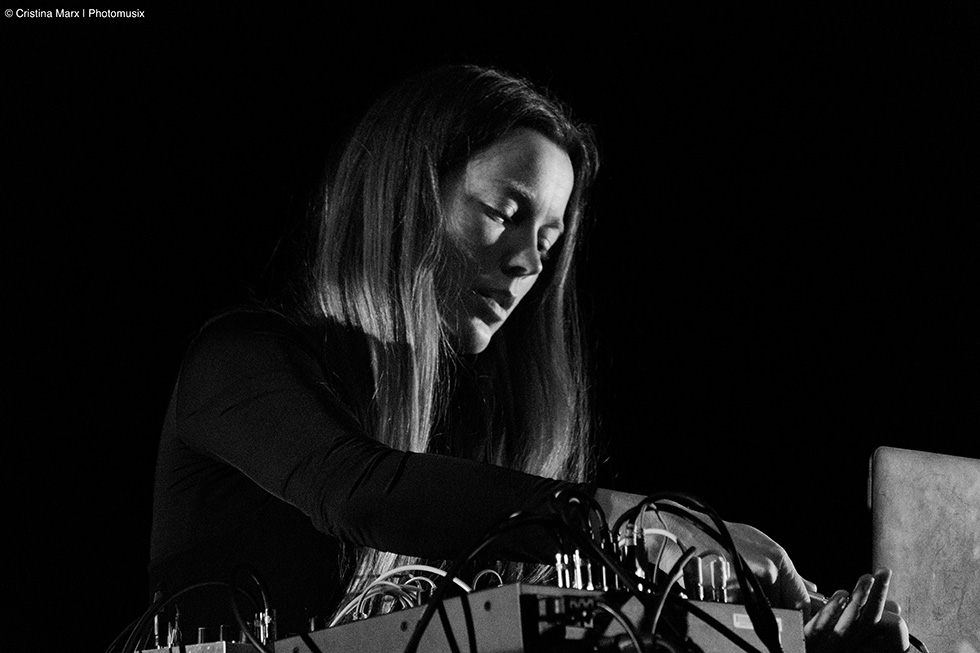

『The Twits』でもマルタ・サローニの腕が光る。前作から続投となったプロデューサー、エンジニアのマルタ・サローニ。ホームページを見ていただくとおわかりいただけるだろう、若手ながらすごいディスコグラフィの持ち主。サンファやウェスターマンのアルバムからも感じる耳心地良い音量感とバランス感覚がバー・イタリアのようなバンドに持ち込まれると化学反応を産む。

『The Twits』のレコーディングは『Tracey Denim』リリース前にはすでに済んでいたらしいが、すでに趣の違ったサウンド。ギターのサム・フェントンとジェズミ・フェミのバンド、ダブル・ヴァーゴに若干寄った感じだがニーナ・クリスタンテのヴォーカルが入るとやはりバー・イタリア。彼女の声は唯一無二でバー・イタリアの核を担っている。

アルバム通して多出するコンプで潰し切ったドラムが危なっかしいが愛らしいギターと相性がいい。

気だるく不穏で不機嫌そうなかっこいいバンドは腐るほどいるが僕がバー・イタリアを好きな理由は大胆さだ。すごく嫌な言い方だが、こういう雰囲気はセルフ・プロデュース的で、既出の似た類のバンドのペルソナをいかに恥ずかしげもなく演じ切るかで決まる(とたまに思う)。途中で恥ずかしくなっても飲み込まれて拗らせてもあらぬ方向に行ってしまう。ピッチフォークなどのレヴューや批評があまりよくないのもそういうところを疑われてる感じがある。が、“worlds greatest emoter” と “my little tony” で僕の疑いは晴れた。言い過ぎかもしれないがこういうダンサブルな曲をシングルで出すということに「僕ら大きい会場でもやります! やらせてください!」という気概を感じる。

今作のなかでも僕が抜けて好きな曲が “glory hunter” だ。これはもう感覚でしかないのだけど、曲の中に3人いる。気がする。特に頭のツイン・ギターにニーナが歌うところを聴くとボーッと三つ影が浮かび上がってくる。これはバー・イタリアの魅力のひとつだと思っていて、メディア露出が極端に少ないバンドなのに3人の関係性が伝わってくるというか曲に滲み出ている。こういう表現ができるってことはやはり本物なのかもしれない。

アルバムを4枚出しているのに次出るアルバムがどうなるのかこんなにハラハラするバンドも珍しいと思う。いまいちばんイケてるバンドがどう化けるのか楽しみでならない。