セルフ・タイトル、そしてセルフ・ポートレイトとなるジャケットの色はグレー。このグレー、という感覚がケリー・リー・オーウェンスのエレクトロニック・ミュージックである。すでに「テクノの白昼夢」、あるいは「ドリーム・ポップとアンビエント・テクノのミックス」などと評されているが、彼女が作り出す夢はいろいろなものが混じり合いながら変幻していく。

ケリー・リー・オーウェンスはウェールズ出身のプロデューサーで、かつてヒストリー・オブ・アップル・パイというインディ・バンドでベースを弾いていたが、のちにダニエル・エイヴリーのデビュー・アルバムにヴォーカルで参加するという少しばかり変わった経歴の持ち主だ。シンプルながらよくデザインされたアンビエント・テクノを収めたいくつかのシングルで注目を集め、そして何と言ってもジェニー・ヴァルの“Kingsize”のフロアライクなリミックスで話題となり、ノルウェーはオスロの〈スモールタウン・スーパーサウンド〉とサイン。本作がデビュー作だ。

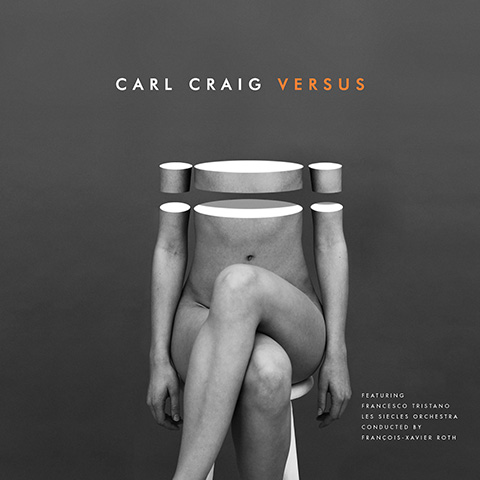

初期ビョークに比較する向きもあるようだが、それよりも近年活躍する女性プロデューサー陣とのリンクを連想させる部分が大きい。『エクスタシス』以前のジュリア・ホルター、ジュリアナ・バーウィック、あるいはローレル・ヘイロー……といった、自身の声や歌をどのように電子音楽に絡めるかという命題に非常に意識的な作家と同期しているように聞こえるのである。女声というのは楽曲のなかでよくも悪くもアイコニックに変換されがちで、エモーショナルに歌ってしまうといわゆる「ディーヴァ」のようにすぐに見なされてしまう。そうした罠から逃れるように、オーウェンスも先述のプロデューサー陣の慎重さに習うように自らの歌声にリヴァーブを施したり重ねてループさせたりすることによって声を音響化し、異化している。アーサー・ラッセルにオマージュを捧げるその名も“Arthur”はその最たる例で、まさにラッセルを連想させる水中のような音響のなかで断片化した彼女の声がこだまするアンビエント・テクノだ。だがいっぽうで、たとえばジュリアナ・バーウィック辺りの徹底ぶりに比べるとオーウェンスの場合は比較的輪郭を伴いながら「歌」の形を取っているトラックも多く、“S.O”、“Lucid”、“Throwing Lines”などはディーヴァ化を周到に避けながらも、聴き手の意識をメロディに預けることも許している。ジェニー・ヴァルを迎えた“Anxi.”がその方向性ではもっとも秀逸なトラックで、音響化された声と歌とが交互に立ち現れ、ミニマルな風景を柔らかく変貌させていく。やはりもっともあり方として共振しているのはジェニー・ヴァルなのだろう。

対して硬質なビートとブリーピーなサウンドで聴かせる“Evolution”や“CBM”、フォークトロニカ期のフォー・テットを連想する簡素な反復とチャーミングな音色が特徴の“Bird”など、そもそも声の問題を度外視したトラックも興味深い。彼女自身の音のコア――それに一貫した態度――は、このアルバムではそれほど強調されていない。全編通してサイケデリックに心地いいのは違いないが、フワフワとsomewhere betweenという表現がずっと続いている感じなのだ。

単音のベースとシンセが効果的に重なっていく“Keep Walking”は、タイトルと音で彼女の表現をよく言い表していると思う。白黒はっきりつけないある種の保留状態を保ったまま、とりあえず「歩き続ける」こと。ベッドルームとフロアの間のどこかでウロウロすること。彼女の音楽が優れて逃避的なのはたんに心地いいだけでなく、聴き手にグラデーションのなかで浮遊することを許しているからだ。このデビュー作だけではこの先どのような地点を目指していくのかはまだわからないが、その、未定であること自体の魅力を湛えた1枚である。

label: HYPERDUB / BEAT RECORDS

label: HYPERDUB / BEAT RECORDS アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー

アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス

アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス

label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS

label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS