これは珍しいテーマの作品だ。COMPUMAとギタリストの竹久圏による新たな共作は、京都の老舗茶問屋=宇治香園(創業155年)が掲げる「茶+光+音」のコンセプトに呼応している。

5年前の共作『SOMETHING IN THE AIR -the soul of quiet light and shadow layer-』のその後を踏まえた内容のようで、なんでもふたりはこの5年で廃園と化してしまった茶園をじっさいに訪れ、着想を得たという。詳しい経緯は下記、宇治香園の茶師・小嶋宏一氏のメッセージをお読みいただきたいが、その根底には茶は光と音と同等か、それ以上のものだという考えが横たわっているようだ。

アートワークは前回に引き続き五木田智央と鈴木聖が担当。ヴィジュアルにも注目です。

COMPUMAと竹久圏(KIRIHITO/GROUP)による5年ぶりの新作!

2020年11月11日(水)発売

今作は、京都の老舗茶問屋、宇治香園の創業155年の記念の年、同社が取り組んできた音と光で茶を表現する “Tealightsound” シリーズ最新作、大野松雄「茶の木仏のつぶやき」に続く「番外編」として制作されたもので、“Tealightsound” の原点ともなっている、COMPUMA feat. 竹久圏による前作「SOMETHING IN THE AIR ‒ the soul of quiet light and shadow layer -」から5年を経て、廃園となりジャングルのように変貌してしまった茶園にふたりが再訪し、あらためてその茶園よりインスピレーションを得て「音を聴く」という行為を見つめ直して向かいあったサウンドスケープと心象風景を模索する意欲作となっている。アートワークは前作に続き、画家・五木田智央とデザイナー・鈴木聖によるもの。

アーティスト: COMPUMA & 竹久圏

タイトル: Reflection

レーベル: 宇治香園 / SOMETHING ABOUT

品番: UJKCD-5188

形態: CD

定価: ¥2200(税抜) / ¥2420(税込)

JANコード: 4970277051882

01. The Back of the Forest

02. Decaying Field

03. Nostalgia

04. Time and Space

05. Between the Leaves

06. Reflection of Light pt.2

07. Meguriai (An Affair to Remember)

08. Flow Motion

09. The Other Side of the Light

10. Shinobi

11. Enka (Twilight Zone)

Compuma: Electronics, Field Recording

Ken Takehisa: Acoustic and Electric Guitar, Kalimba

Hacchi: Harmonica

Mixed by Compuma and Ken Takehisa

Recorded and Mastered by Hacchi at B1 Umegaoka-Studio, 2020

Produced by Compuma for Something About Productions, 2020

Field Recording Captured at the Tea Plantation in the Mountain of South Kyoto in June 2020

Painting: Tomoo Gokita

Photographs: Koichi Matsunaga

Design: Satoshi Suzuki

------------

京都の老舗茶問屋〈宇治香園〉の創業150年を記念して、“Tealightsound” を掲げるシリーズの第1弾「SOMETHING IN THE AIR -the soul of quiet light and shadow layer-」を制作したCOMPUMAと竹久圏のコンビが、シリーズ第7弾のリリースを機に5年ぶりに帰ってきました。

COMPUMAによる様々な虫や気配を模したような電子音と、竹久圏が奏でる郷愁ギターに、廃園となった茶畑の時間経過フィールドレコーディング素材が様々な場面で立ち現れ、タイムトリップ感を誘発します。日常のリフレッシュとして役立ちそうな、良質サウンドスケープな内容です。

──山辺圭司/LOS APSON?

Silver ratio (白銀比)という言葉が浮かんだ。圏さんとCOMPUMA氏は直感的に銀色を想起させる二人である。しかしアルミとクロモリの自転車のように、材質も重量感もどっこい違う二人の組み合わせでもある。ギターの音が細やかな筋書きをつくっている。電子の粒子が水や草木の中をくぐって悠々と息をしている。物語が本格的に動き出しそうなところで、ぷつりと幕。こんな音楽が使われている映画を銀幕で観たいんだよな。

──威力

-

Reflection に寄せて

こんにちは。私は京都南端の茶問屋、宇治香園で茶師をしております、小嶋宏一と申します。茶師とは、品種や標高で異なる茶葉の特徴を利き分け、組み合わせ、代々続く銘柄を作る、お茶の調合師のような職人のことです。私はお茶が大好きで、その魅力をさまざまな場面でお伝えしたいと考えています。

当園では毎年、創業を茶の起源再考の機会として、光と音で茶を表現する Tea+Light+Sound= “Tealightsound” というコンセプトのもと、茶を感じるクリエイターの方々に作品を制作していただいています。

茶のすばらしさ、魅力を体感していただくには、実際に茶葉にお湯を注ぎ、そこから滲み出した雫を口に含んでいただくのが一番です。しかしそこには、地理的、空間的な制約が生じます。光(アート、写真、デザイン、映像)や音(音楽)は、そうした制約を超え、その存在を伝えることができます。また一方、茶は飲料、植物、精神文化の拠点となるような多面的存在ですが、日々茶づくりを行う中で、実はもっと巨大な何かなのではないか、と感じるようになりました。そうしたことを、茶と似た質を持つ光と音と共に伝える試みが "Tealightsound" です。

この "Tealightsound" という概念は、平成二十七年の創業記念作品、COMPUMA feat. 竹久圏 / 「Something in the Air ‒ the soul of quiet light and shadow layer -」制作時にぼんやりと思い描いていたことを、徐々に言葉にしてゆく過程で生まれました。いわば「Something~」は、"Tealightsound" の原点なのです。

それから五年の歳月を経て、COMPUMAさんと竹久圏さんに、改めてその原点に向き合っていただく機会を得ました。「Something~」は、とある茶園に捧げるレクイエム、と当時のCOMPUMAさんは書いておられますが、実際その茶園は録音直後に放棄されて廃園となり、その言葉が(偶然)現実化しました。今、茶業界では急須で飲むお茶離れから若い生産者が減少し、重労働を伴う山間茶園の手入れが難しくなって、放棄される所が急増しています。いったん放棄されるや自然の力はすさまじく、雑草が生い茂って以前の姿に戻すことは極めて困難です。このすばらしい力を秘めた茶の魅力をもっと広く伝えることで、茶に興味を持つ人が増え、茶園に若い力が戻ってきてほしいと、切に願います。

本作「Reflection」は、廃園と化して五年を経た茶園に再訪し、フィールドレコーディングを行うことから制作をスタートしました。かつて美しかった茶園がジャングルのように変貌した姿を前にして、お二人には様々な思いが去来したことと思います。そうした諸々を含めての「Reflection」。何が変わり、何が変わらなかったのか。ぜひ「Something~」と聴き比べていただきたいと思います。

また本年は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が世界を覆い、様々な価値観を塗り替えたことで記憶される年になろうかと思います。「Reflection」は、そんなコロナ禍のさなか、緊急事態宣言解除後の六月より制作が開始され、十月に完成しました。作品は、望むと望まざるとにかかわらずその時代を映し込みますが、今作は五年後、そして十年後に、どのように聴かれるのか、とても興味深いです。お茶にエージング(熟成)があるように、音楽にも別の形のエージングがあるのかもしれません。これから今作とともに歳月を重ね、それを味わい、確かめてゆきたいと思います。

この作品を、すばらしい音楽、アートワーク、写真、デザインの集まりとして体験していただくとともに、茶そのものにも興味をもっていただき、茶の世界に足を踏み入れるきっかけにしてもらえましたら、とてもうれしく思います。

令和二年十月二十二日

宇治香園 茶師

小嶋宏一

-

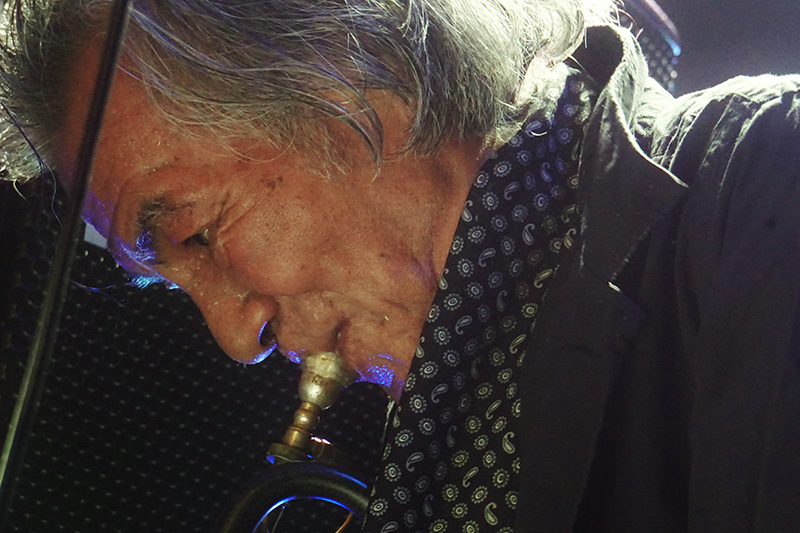

COMPUMA (松永耕一 / KOICHI MATSUNAGA)

1968年熊本生まれ。ADS(アステロイド・デザート・ソングス)、スマーフ男組での活動を経て、DJとしては、国内外の数多くのアーティストDJ達との共演やサポートを経ながら、日本全国の個性溢れるさまざまな場所で日々フレッシュでユニークなジャンルを横断したイマジナリーな音楽世界を探求している。自身のプロジェクト SOMETHING ABOUT より MIXCD の新たな提案を試みたサウンドスケープなミックス「Something In The Air」シリーズ、悪魔の沼での活動などDJミックスを中心にオリジナル、リミックスなど意欲作も多数。一方で、長年にわたるレコードCDバイヤーとして培った経験から、BGMをテーマに選曲コンピレーションCD「Soup Stock Tokyoの音楽」など、ショップBGM、フェス、ショーの選曲等、アート、ファッション、音と音楽にまつわる様々なシーンと空間で幅広く活動している。Berlin Atonal 2017、Meakusma Festival 2018 への出演、ヨーロッパ海外ラジオ局へのミックス提供など、近年は国内外でも精力的に活動の幅を広げて

いる。

https://compuma.blogspot.jp/

竹久 圏 (KEN TAKEHISA)

ギタリスト兼ボーカリスト兼コンポーザー兼プロデューサー。10才の時にクラッシックギターを始める。12才でパンク・ニューウェーブに打ちのめされる。94年、DUO編成のロックバンド "KIRIHITO" を結成。ギター、ボーカル、シンセ(足)を同時にプレイするスタイルで、ハイテンションなオリジナルサウンドを構築。その唯一無比のサウンドとライブパフォーマンスは海外での評価も高く、現在までに通算4枚のアルバムをリリースしている。2006年にはソロアルバム『Yia sas! / Takehisa Ken & The Spectacrewz (power shovel audio)』を発表。ダブ、ハウス、ロック、ヒップホップ、エレクトロニカを竹久独特のギターリフで繋ぐ、あらゆるジャンルの才能とのコラボレーションとなる大作となった。繊細かつダイナミズムな音楽性のインストバンド "GROUP"、DISCOでPUNKな魅力溢れる "younGSounds" にもギタリスト兼コンポーザー、あるいはアイデアマンとして参加中。その他にも、UA、FLYING RHYTHMS、イルリメ、一十三十一、やけのはら、田我流 等のライブバンドや録音にも参加している。これら完全に趣きの異なる様々なバンド活動以外にも映画音楽の制作やバンドプロデューサーとしての顔も見せ始め、活動のフィールドを拡げている。

https://www.takehisaken.com/