ヴェテラン、ジ・オーブが通算17枚目となるニュー・アルバムを〈Cooking Vinyl〉よりリリースする。発売は3月27日。タイトルは『Abolition of the Royal Familia』で、2018年の前作『No Sounds Are Out Of Bounds』と対になる作品だという。興味深いのはテーマで、イギリス王室が18~19世紀に東インド会社のアヘン貿易を支持していたことに抗議する内容に仕上がっているそう。東インド会社といえば、いまわたしたちが当たり前のものだと思っている株式会社のルーツのひとつであり、ようするに資本主義~帝国主義の加速に大きな影響を与えた存在で、いまそこを突くというのはなかなかに勇敢な試みである(香港の歴史を思い出そう)。アルバムにはユース、ロジャー・イーノ、ゴング~システム7のスティーヴ・ヒレッジやミケット・ジローディらが参加しているとのこと。要チェック。

[2月6日追記]

現在、来月発売の新作より “Hawk Kings (Oseberg Buddhas Buttonhole)” のMVが公開中です。

[2月7日追記]

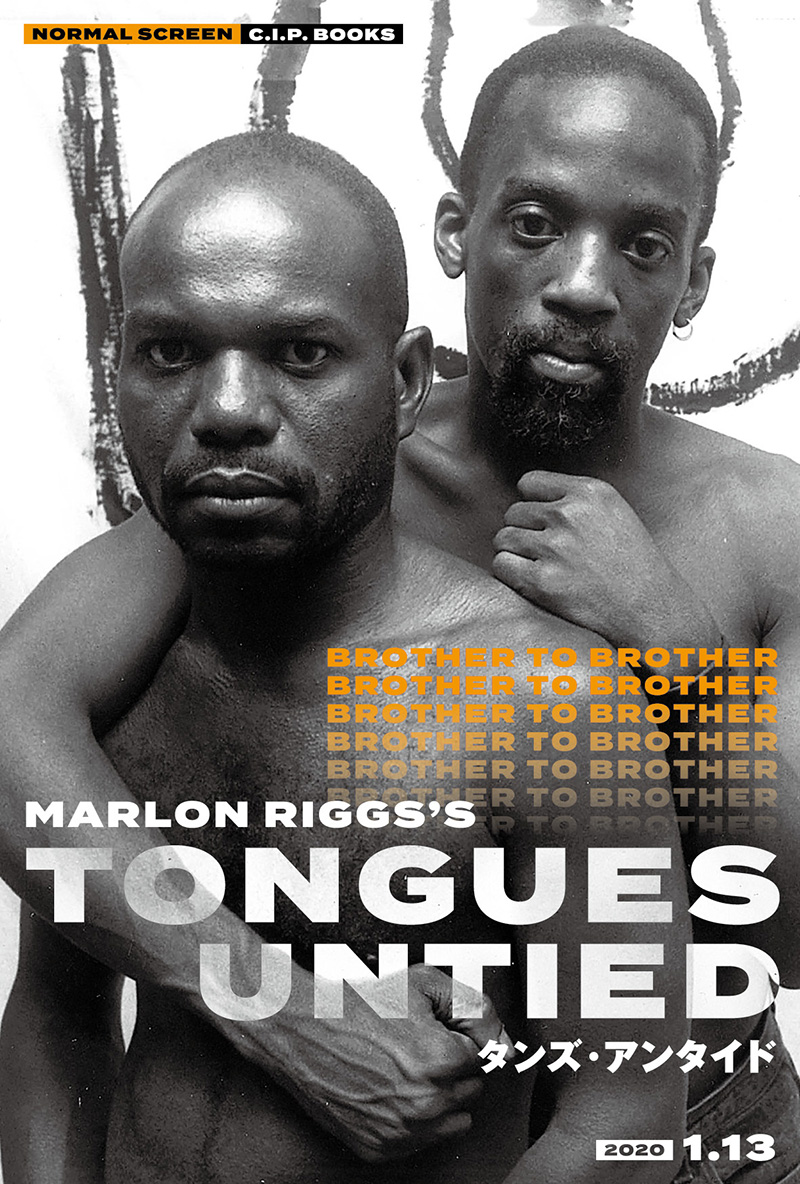

MVの公開につづいて、なんと、ジ・オーブの来日公演が決定! 秋なのでまだまだ先だけど、いまから予定を空けておこう。詳しくは下記をば。

The Master Musicians of Joujouka & The Orb Japan Tour 2020

2020.10.31(土) - 11.1(日)

FESTIVAL de FRUE 2020

場所:静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷

(静岡県掛川市満水(たまり)2000)

LINEUP:

The Master Musicians of Joujouka

The Orb

plus many more artists to be announced.

2020.11.3(火・祝)

The Master Musicians of Joujouka & The Orb

場所:渋谷WWWX

開場:17:00 / 開演:18:00

エレクトロニックの巨人、ジ・オーブの17枚目のアルバム『アボリション・オブ・ザ・ロイヤル・ファミリア』が完成。高い評価を獲得した前作『ノー・サウンズ・アー・アウト・オブ・バウンズ』とペアになる作品で、マイケル・レンダールがメイン・ライティング・パートナーとして参加した初のアルバム。

★The Orb: Pervitin (Empire Culling & The Hemlock Stone Version)

https://youtu.be/llGe4H1hwqw

★Hawk Kings - Oseberg Buddhas Buttonhole

https://twitter.com/Orbinfo/status/1214939783597703168

2020.3.27 ON SALE[世界同時発売]

アーティスト:THE ORB (ジ・オーブ)

タイトル:ABOLITION OF THE ROYAL FAMILIA (アボリション・オブ・ザ・ロイヤル・ファミリア)

品番:OTCD-6794

定価:¥2,400+税

その他:世界同時発売、付帯物等未定、ボーナス・トラック等未定

発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

収録曲目:

1. Daze - Missing & Messed Up Mix

2. House of Narcotics - Opium Wars Mix

3. Hawk Kings - Oseberg Buddhas Buttonhole

4. Honey Moonies - Brain Washed at Area 49 Mix

5. Pervitin - Empire Culling & The Hemlock Stone Version

6. Afros, Afghans and Angels - Helgö Treasure Chest

7. Shape Shifters (in two parts) - Coffee & Ghost Train Mix

8. Say Cheese - Siberian Tiger Cookie Mix

9. Ital Orb - Too Blessed To Be Stressed Mix

10. The Queen of Hearts - Princess Of Clubs Mix

11. The Weekend it Rained Forever - Oseberg Buddha Mix (The Ravens Have Left The Tower)

12. Slave Till U Die No Matter What U Buy - L’anse Aux Meadows Mix

●『Abolition Of The Royal Familia』は Alex Paterson によるプロジェクト、The Orb の17枚目のアルバムで2020年3月37日にリリースされる。これは高い評価を獲得した前作『No Sounds Are Out Of Bounds』とペアになる作品で、Michael Rendall がメイン・ライティング・パートナーとして参加した初のアルバムだ。

●18世紀と19世紀にインドに大きな損害を与え、中国との2つの戦争を引き起こした東インド会社のアヘン取引に対しての王室の支持にアルバムは触発されており、それを遡及的に抗議した内容となっている。アルバムからのファースト・シングルは “Pervitin - Empire Culling & The Hemlock Stone Version”。その他、Steven Hawking (公演で Alex Paterson に会った際、The Orb の曲を聴いていたと公言)へのトリビュート曲 “Hawk Kings - Oseberg Buddhas Buttonhole” 等、全12曲が収録される。また、Youth、Roger Eno、Steve Hillage (Gong、System 7)、Miquette Giraudy (Gong、System 7)、Gaudi、David Harrow (On U-Sound) 他、多くのゲストもフィーチャーされている。

●付帯物等未定、ボーナス・トラック等未定。

【The Orb / ジ・オーブ】

The Orb は1988年に Killing Joke のローディーであった Alex Paterson と The KLF の Jimmy Cauty により、ロンドンで結成された。1990年には Jimmy Cauty が脱退。以降は Alex Paterson を中心に、Thomas Fehlmann 等と活動が行われている。アンビエント・ハウスやプログレッシヴ・ハウスを確立したエレクトロニック・ミュージック・グループとして、今尚、絶大な人気を誇る。1991年にデビュー・アルバム『The Orb's Adventures Beyond the Ultraworld』を〈Big Life〉よりリリース。翌1992年のセカンド・アルバム『U.F.Orb』はUKチャートの1位を獲得する。その後、グループは〈Island〉へ移籍。1993年のライヴ・アルバム『Live 93』、1994年のミニ・アルバム『Pomme Fritz』を経て、『Orbus Terrarum』(1995年)、『Orblivion』(1996年)、『Cydonia』(2001年)とアルバムをリリース。2004年には〈Cooking Vinyl〉より『Bicycles & Tricycles』、2005年には〈Kompakt〉より『Okie Dokie It's the Orb on Kompakt』、2008年には〈Liquid Sound Design〉より『The Dream』、2009年には〈Malicious Damage〉より『Baghdad Batteries (Orbsessions Volume III)』とレーベルを変えながらアルバムをリリース。2010年には Pink Floyd の David Gilmour をフィーチャーしたアルバム『Metallic Spheres』を〈Columbia〉よりリリースし、UKチャートの12位を記録した。その後、〈Cooking Vinyl〉より『The Orbserver in the Star House』(2012年)、『More Tales from the Orbservatory』(2013年)と2枚のアルバムをリリース。この2枚では Lee “Scratch” Perryがフィーチャーされた。2015年には10年振りに〈Kompakt〉よりアルバム『Moonbuilding 2703 AD』をリリース。翌2016年には『COW / Chill Out, World!』、2018年には『No Sounds Are Out Of Bounds』をリリースした。

■More info: https://bignothing.net/theorb.html