1992年の活動休止宣言以来、すべての音源を廃盤としていたザ・KLF(ザ・JAMs、ザ・タイムローズ、ジャスティファイド・エンシェンツ・オブ・ムー・ムー)が、ついにストリーミング・サーヴィスを開始すると、これが2021年元旦のニュースとして世界に流れたことは、すでにご存じの方も多いことと思います。遅ればせながら、ele-kingでも取り上げておきます。

ちなみにこのニュースは、最初はロンドンの鉄道橋下に貼られたポスターや落書きによってアナウンスされたようです。まあ、俺たちは俺たちのやり方をいまでもやっているんだぜってことでしょう。大晦日にはジミー・コーティのガールフレンドがその落書き現場の写真をインスタにアップしたことも話題になっているし。……しかし、いい歳なのにすごいなぁ。。。

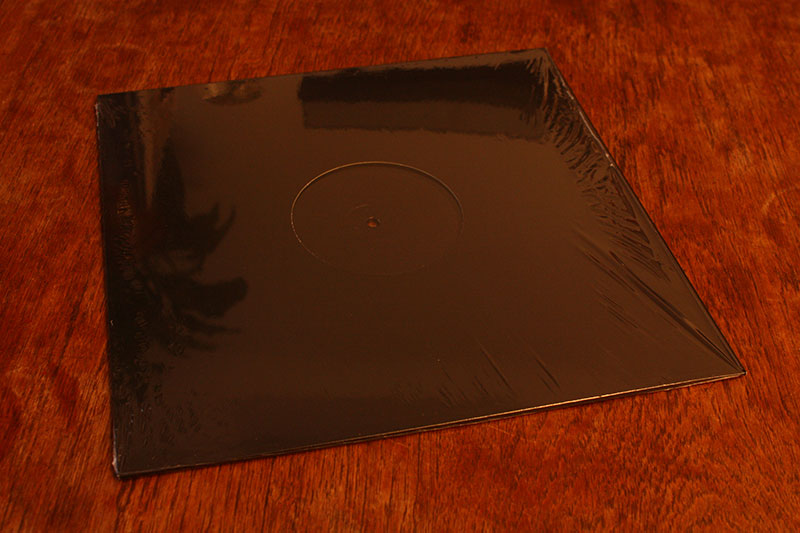

ストリーミングのシリーズ名は、「 Solid State Logik」。まずは「1」なので、この後、いろいろ続くのでしょうな。

なお、懐かしのヴィデオはこちらまで(https://www.youtube.com/channel/UCbsEHtpoQxyWVibIPerXhug)。