半野喜弘や田中フミヤら日本人アーティストにとどまらず、リッチー・ホーティンやリカルド・ヴィラロボスといった海外のトップDJたちから高い評価を獲得してきたキヤマアキコが、既存の音楽カテゴリーにとらわれることなく、音そのものがもつ純朴な響きにフォーカスした作品を発表するために始動したケブコ・ミュージック。これまでにカセットテープを中心にリリースを重ねてきた同レーベルがマガムラのアルバムを初めてヴァイナルでリリースする。

ラドゥ、ペトレ・インスピレスク、ラレッシュらの拠点であり、現在のミニマルテクノ/ハウスを語るうえで避けて通ることのできない東欧シーン。同シーン屈指のレーベルであるオール・インから2013年に発表した「The Orphans」で話題を呼んだコールドフィッシュことローリン・フロストと、彼の盟友ギタリストであるエリル・フョードが結成したマガムラは、テクノ/ハウスに限定されない視点でとらえたエレクトロニックミュージックをフェスティバルやクラブで披露してきた。オフィシャルリリースは今回限りとして特別に発表される「Supernaturals」には、サウンドコラージュやドローンの要素も含んだ多彩な電子音楽が収録。現在ケブコ・ミュージックのバンドキャンプ・ページにて先行予約を受け付け中だ。

Magamura(マガムラ)

古くからの友人であるローリン・フロストとエリル・フョードが既成概念にとらわれない音楽を生み出すべく結成したプロジェクト、マガムラ。ハンガリー出身のふたりが初期電子音楽からの要素を取り入れたサウンドデザインと楽曲構造からは従来の音楽にはないフューチャリスティックなサウンドスケープが描き出される。ライブパフォーマンスに特化した活動を行ってきたマガムラは、様々なジャンルを絶妙なバランスで融合しながら、物語性のある音楽を紡いできた。2011年の結成以来、ライブごとの状況に応じて異なる即興パフォーマンスを繰り広げることで、音源のリリースに頼ることなく、多方面から高い評価を獲得してきた彼ら。2017年、キヤマアキコ主宰ケブコ・ミュージックのビジョンに共鳴したマガムラが待望のアルバム『Supernaturals』を遂にリリース。

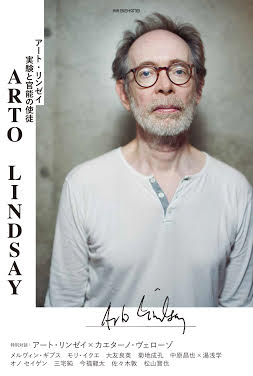

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』