『Syro』のときはロンドン上空に「A印」の飛行船が飛んだ。今回の『Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760』では、QRコード化した「A印」のポスターが世界のいろんなところに貼られて、人がそれをレンズに合わせると、そこには新たな「A」の世界が広がった。まだ試してはいないが、フィジカルにはさらにこの先の仕掛けもあるそうだ。相も変わらず、リチャード・D・ジェイムスは私たちを楽しましてくれる。彼もまた、楽しんでいる。もっとも、30年前はしばしばし“子供” と形容されたRDJも、近年は政治や社会に関する発言もしているように、永遠のピーターパンではなかった。それでもまあ、彼のテクノはいまもおおよそ微笑み(失笑、苦笑、冷笑、呆れ笑い……)のなかにある。

5年ぶりの新作、4曲入り『Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760』がリリースされた。まさかの出来事、諸君! これを楽しまない手はないですぞ。無類のAFX好きで知られる佐々木渉氏を北海道から呼んで、終わりなきリチャード談義に花を咲かせるとしましょう。(野田)

佐々木渉(ささき・わたる)

サンプリング音源の販売などを手がけていた札幌の企業、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社で2007年にソフトウェア「初音ミク」を開発。すぐさま動画サイトなどで火がつき異例の大ヒットとなる。ジャズや電子音楽などを愛好、これまでエイフェックス・ツインやスクエアプッシャーのライナーノーツも執筆している。

野田努(のだ・つとむ)

ele-king編集人。

■悪夢と笑いのA印

N:5年ぶりのエイフェックス・ツインの新作、 『Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760』……曲名は、相変わらず意味わかんないね(笑)。

S:個人のライフログとかに触れているんだと思いますが、それにしても不明ですよね。前みたいに制作機材の名前とか埋め込まれてたほうがましだったのか? いや、その方がニッチ過ぎて、わからないって説もありますよね(笑)。

N:とくに『Drukqs』(2001年)以降はどんどん加速しているよね、曲名の意味のわからなさが。

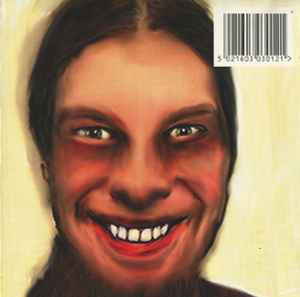

S:そうですね、曲のなかでも変なことしてましたよね。曲のなかに自分の顔のデータを仕込んでいたのを思い出します(苦笑)。でも、悔しいけど、そういう遊び心があるのがエイフェックスらしいというか、しっくりきますよね。世のなかのエイフェックスが好きな連中が、彼の悪戯を語る度に、リチャードの神話が妄想の中で肥大化していく。そんな感じでエイフェックスがずっと続いていっているし、再発見されるし、これからも続いていくんだろうなと思います。個人的にはSoundCloudでの音源バラマキ戦略がショックでした。あっ! これでエイフェックス・ツインが大量の楽曲をバラ撒いて、ファンを撹乱させたことで、本人の作品群がネットのなかに散らばっていく。それを元にファンが自分で真剣に選曲して『アンビエント・ワークス3』とか命名して公開してるじゃないですか、ファン同士が自分のなかのエイフェックス・ツイン像を交換してる訳ですよ。こういう行為に走らせる魅力がありますよね。エイフェックス・ツインには。

N:サンクラでバラ撒かれた音源も一応アレでしょう、もともとは匿名で上げたはずなのに。なんでわかっちゃうんだろう(笑)。(*最初はuser48736353001 名義でアップロード、途中からはuser48736353001名義)

S:音……サウンドの雰囲気でわかっちゃんじゃないですか。リチャードにしか作れない雰囲気だから。とくに『Syro』(2014年)以降は、作り込まれていて説得力がある。

N:『Syro』以降は、第三期リチャードというか。『Drukqs』から『Syro』までの13年間のリチャードもまたひとつの時代のリチャードで、だってあの時期はAFXとして〈Warp〉からはremix集しか出していない。新作を出したのは〈Rephlex〉からで、「Analord」シリーズ(2005年)と、あとThe Tuss(2007年)でしょ。その13年間があって、〈Warp〉から『Syro』を出す前には、なぜか飛行船をぶち上げて(笑)。あそこからなにかが変わりましたよね。

Syro(2014)*セールス的にも大成功だった。

Drukqs(2001)*いっさいの商業性から遠ざかった00年代AFXのはじまり。

S:そうですね。元々、楽曲の作風も分裂しているけど、その活動時期でも分裂してますよね。『Syro』以降はどの曲も、大分作り込まれているし、比較的分かりやすいテーマで降りてきてくれて、安心して聴ける、なんかシャイなリチャードが目を合わせてくれたぐらいの、出会いの感覚が(笑)。

N:たしかに、 “Minipops 67” がキャッチーだったでしょ、あれが先行公開されたことは大きかったよね、『Syro』は。

S:そうですね。

N:“Windowlicker” (1999年)以来でしょ、ああやってちゃんとポップに仕上げたのは。『Drukqs』がメジャー最後のアルバムだったこともあってか、すごく難しいアルバムだったから。例の「Analord」シリーズはとことんアナログ機材を使い倒したシリーズであって、The Tussもだけど、決してポップではなかった。で、いきなり “Minipops 67” が。メロディアスで歌も入ってるし。

S:彼は、いつでもキャッチーになろうと思えばなれるし、美しいアンビエントも作るし、いつでも凶悪な音も作れるということですよね。そんな彼だから、リスナーも「次はどんな作品が出てくるんだろう?」って期待してしまう。自分もいろんな作風の作品を一挙に聴いて、「エイフェックス・ツインは怖い!」って印象から入りました。学生時代の思い出深いトラウマです(苦笑)

N:それはどこの(時期の)作品?

S:『...I Care Because You Do』(1995年)あたりです。音楽のフレーズとかメロディが違うというか。めちゃめちゃ歪んでたり、かと思えばめちゃめちゃ狂ったドラムンベースになったり、「この人の感情どうなってるんだろう?」というのがわからなくて怖かったですね(笑)。

,,,I Care Because You Do(1995)*いまあらためて聴くとすごい完成度。

N:今回のアー写も怖い。言うこときかないのはどの子じゃぁ〜、がるるるるぅって。しかし……なるほど! あれが最初だったんだ。あれはだってほら、いちばんハードな作品というか、それこそアメリカのメジャーの〈Sire Record〉に移籍して二番目のアルバムで。メジャー第一弾が『Ambient Works Vol.2』(1994年)で、第二弾が『...I Care Because You Do』という。並のアーティストなら、メジャーに行ったら少しはポップな路線を考えてしまうものだけど、リチャードは真逆いったよね。「ここまでやってやる!」みたいな。

S:そうですね。

N:まあ、いま聴いてもカッコいいし、完成度の高い名作だと思うけど。『...I Care Because You Do』のときは、凶暴というよりは子供が暴れるみたいな、ギャグもあっただろうけど。のちの「Come To Daddy」(1997年)にも繋がるよね。

Come To Daddy(1997)*ぐぉぉぉぉぉ。

S:それを実現して、世のなかに提示して、しかもそれがウケてしまう人はなかなかいないですよ。当時は、本当に怒りそのもの、感情や、感覚そのものを鳴らして音楽にしているように聴こえました。

N:『Ambient Works Vol.2』は、いまでこそ最高のアンビエント作品だけど、当時の基準で言ってもアブストラクト過ぎて、リアルタイムではほとんど理解されなかった作品でね。で、佐々木さんが最初に聴いたエイフェックスは、彼のキャリアのなかでは、ちょうどいちばん激しいサウンドを出していた時期、すごいときに当たってしまったね(笑)。ぼくみたいに『Selected Ambient Works 85-92』(1992年)から入ったリスナーとは対極。だって、「Ventolin E.P」(1995年)の時代でしょ?

S:「Ventolin E.P」は、本当に影響を受けましたね。ずっと笑い声だけのトラックが入っていたりして。当時の自分のなかの既成概念を壊してくれましたね。

Ventolin(1995)*いま聴いてもカッコいいAFX流トリップホップ。

N:リミックス・ヴァージョンであったよね、いつの間にか曲が気持ち悪い笑い声ばっかに展開するのが。あれは、もう、ぶっ飛んだ(笑)。(* “Ventolin” Praze-An-Beeble Mix)

S:当時のele-kingのエイフェックス・ツインのインタヴューとかも、「滞在先のホテルのエアコンのノイズ音がすごく良かった」とか言ってたり、毎回衝撃的でしたもんね。テンションも違うし、言ってることもハチャメチャだし(笑)。なんかこう、嘘なのか本当なのかも全然わからないのが、クリエイティヴでカッコいいと思っちゃいました。って……すいません、僕の思い出を(笑)。

N:いや、どうぞどうぞ(笑)。僕ね、ele-kingをスタートした年に、来日公演を手伝ったんですよ。『...I Care Because You Do』が出る前くらいかな。そのときの印象は、すごく素朴な普通の青年でした。なんら変人ではない……すでに戦車は買ってましたけどね(笑)。「戦車持ってるの?」って訊いたら「持ってる」って。でもそれも、なかばギャグとして買ってる気がする。僕が接したときの本人は、大人しい好青年でした。とはいえ、90年代なかばの彼の音楽はエキセントリックで、クレイジーだった。90年代前半のリチャード、作品で言えば『Ambient Works Vol.2』までのリチャードにはロマンティックな牧歌性がまず前面にあって、それは彼の大きな魅力だったんだけど、『...I Care Because You Do』から「Windowlicker」までの90年代後半のリチャードって、これはこれでまたすごかった。

S:そうですね。やっぱりひとつひとつが焼き付くようなインパクトがあって。良い意味でショックだった。自分のなかでは、その辺のリチャードの記憶って時系列がぐちゃぐちゃになってて。インパクトが強いところがまばらにあって。普通だったら時系列順にこのアルバムが出て、あのアルバムが出て、って思い出せるんですけど。変名が多かったこともあって、崩れているんですよね。好きなんですけど、なんかちょっとリチャードの存在も作品も自分にとっては悪夢というか(笑)。悪夢と言っても “Windowlicker” の悪夢と『Selected Ambient Works vol.2』の悪夢はまた全然違うし。でもやっぱり、好きなんですよね。理不尽な恐怖体験だったので、その分、タイムレスなんです。

Selected Ambient Works vol.2(1994)*来年でリリース30周年の名作。

N:たしか3回目に来日したときだったかな、リチャードのライヴに合わせて〈Warp〉の創始者たちが「Donkey Rhubarb」(1995年)の着ぐるみ姿でステージで踊ったんだから、笑える悪夢だったね(笑)。

S:「Donkey Rhubarb」も好きだったなぁ……あの頃のリチャードの音楽って、いまも全然笑えちゃうし、それでいていまだ怖いし、若いネット世代の子たちにも普通にスッと入っていける感覚があるし、「これはヤバい音楽だね。ヤバい人がやっているよね。」ってすぐわかるような雰囲気をちゃんと持っていると思うんです。

Donkey Rhubarb(1995)*またMVが楽しかった。

■最高のアーティストとは自分のことをアーティストだと思っていない人たち

N:アルバムごとに作品のテーマがちゃんとあるじゃない。『Ambient Works Vol.2』はビートレスなダーク・アンビエント、『...I Care Because You Do』ではハード・エッジなトリップホップ路線を追求して、『Richard D. James Album』(1996年)ではドリルンベースをガッツリやって完成させる。『Drukqs』では、プリペアード・ピアノとポスト・ドリルンベースみたいな感じをやって、「Analord」シリーズではアナログ機材のみでどこまでできるかとか。たとえばスクエアプッシャーは、ほとんどずっとドリルンベースを追求して、発展させていくわけだけど、リチャードはいろんなことをやってるよね。

S:リチャードの作ってきたものって、ジャンルを問わず「リチャード印」で。ビートの有る無し含めて、いろいろなスタイルあるのに全部結びついちゃってて。

N:それってなんなんだろうね。

S:それは……なんなんでしょうね(笑)。彼の音には気配がある。

N:すべてにあの「A印」が(笑)。『Syro』を出したときのピッチフォークのインタヴューで、けっこう重要なことを言っているんですよ。ひとつは、「最高のアーティストとは自分のことをアーティストだと思っていない人たちのことであり、自分のことをアーティストだと思っている人間ほど迷惑でつまらない人間はいない」ということ、ふたつ目は「この世界で最高のダンス・ミュージックの形態というのはジャングルだ」と。リチャードの音楽を考える上で、このふたつのことは重要ですよね。しかもね、「ジャングルっていうのは自動車整備工やペンキ屋をやっているような人たちが作った音楽だ」ということも言っている。そういう「非音楽家」を賞揚しているわけ。イーノは自分を「非音楽家」と呼んだけど、リチャードのいう「非音楽家」から見たらイーノなんかぜんぜん「音楽家」なわけで。リチャードは、彼の作品を聴けばわかるように、ジャングルを音楽的な側面はもちろんのこと、ある種階級闘争的というか、社会的な側面からも評価しているんだよね。

S:そしていま、ジャングルは来てますからね。勢いのある怒涛のビート感が、若い子たちに刺さっている。進化が目立つ音楽ジャンルになってる。

N:だからさ、AFXが同じテクノと括られても、クラフトワークやYMOとの違いはそこにある。クラシックを背景にもって、高価な機材にめぐまれた環境とはまったく別のところから生まれたテクノの代表だよね。

S:そうですよね。でも、たぶんそのアプローチには奥行きがあると思います。その時代の機材って適当に選んでいるわけではなくて、安い機材のなかでも面白いものを、個性をちゃんと機材のなかに見出していて、自分でカスタムしたりエフェクターを工夫して、いちばん美味しいところを「Aphex印」で引き出して、ほかの人には出せない味付けで出しているみたいな。

N:昔、佐々木さんがDOMMUNEでいろいろ解説してくれたけど、『Syro』のジャケットに140以上の機材リストを載せたじゃない。あれもすごいよね。140以上だよ!

S:140以上の機材があるってことは140種の機材を選んで、シンセサイザーとエフェクターとサンプラーと、パッチベイを通してシーケンサーにサウンドアウトはミキサーに…って感じで組み合わせて繋げないといけないんですよね。頭のなかに綿密な設計図がないと繋げた上でどれがどのようになっているかはわからない。あと、サンプラーをめちゃめちゃ使ってるので、実際には140どころの話じゃないんですよ。自分のライブラリに落とし込んでいる大量のドラムマシンとか、シンセやヴォーカルのショットの音とかがあるわけで。それをどうやって管理というか把握しながらやっているんだろうなぁ、把握してないのかもしれないですけど。しかも、どの曲を聴いてもエイフェックス・ツインのブレイクビーツは古くならないというか独特な音圧や、歪感が加えられている、「なんで毎回毎回このオリジナリティの高い水準に行けるの?」みたいな感じがあるんです。普通どこか有りがちな音になったりするはずなんですけどね、細部まで作り込まれた、すごい高密度な音という印象なんです。

■『Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760』の謎解き

N:あとは、未完成に向かうというか。そういう感じを残すじゃないですか。

S:エイフェックス・ツインは『Syro』以降、モジュラーシンセサイザーを大きく取り上げた作品集も公開していました。2014年の『Modular Trax』とか。その流れもあってか、今回の『Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760』のジャケットはBuchlaというメーカーのシンセモジュールのパネルをコラージュしたものなんですね。

N:へえ。全然気づかなかったな。

S:伝説的なアメリカ西海岸のシンセサイザーで、日本でも販売されているんですが、例えばskylabってシンセモジュラー・システムになると250万くらいする、高級で特殊なシンセですね。。リチャードが、フジロックの2017年のときに、カセットを山積みにして売ってましたよね。そのなかの半分ぐらいがBuchlaのシンセを使った曲でした。ただBuchlaで面白い音を出して遊んでいる、脱力した珍しい作品も入ってました。そこから5年以上経って、ジャケットにどん! とシンセのパネルを載せている、という。本当にこのシンセが好きなんだろうな、と思います。

N:それはなに、上モノの音とかを?

S:高周波とかには「けっこうBuchlaっぽいな」という音はあるんですけど、極端に目立たせる使い方はしていない。Buchlaで、よく知られているのは、西海岸のアヴァンギャルドや即興演奏家や、ニューエイジのシーンで、Buchla奏者という人がいるくらいなんですけど。

N:西海岸のニューエイジとリチャードって、まったく繋がらないんだけど(笑)。

S:ele-kingでもBuchla奏者のチャールズ・コーエン氏が、記事になっていましたね。

N:なるほど。しかし、こんな早く新作が聴けるとは思ってなかったですね。『Syro』は本国では、ナショナル・チャートに入ったほどのヒット作で、気を良くしたんだと思うけど、その後立て続けに「Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP)」(2015年)と「Orphaned Deejay Selek 2006-08」(2015年)、「Cheetah EP」(2016年)と出して、そして「Collapse EP」(2018年)も出した。この「Collapse EP」はウケたじゃないですか、とくに “T69 Collapse ” が。これも複雑な曲で、いろいろ詰め込んだ感もあって、CGもすごい見ごたえがあるやつだった。ここからピタっと出さなくなったから、また10年ぐらい出ない時期が続くのかなと思ったんですよ(笑)。そしたら意外とこんなに早く新作を出した、というのがまず驚きだった。

Collapse EP(2018)*10年代にリリースされたEPのなかではダントツ。

S:やっぱりコロナが明けて、今月(2023年6月)ですかね、Sonar Festivalのときに2曲入りの「Barcelona 16.06.2023」というEPを出してたじゃないですか。このときのライヴは、前半がファンクっぽいビートだったり、従来のリチャードの延長線上っぽい包み込むようなサウンド主体だったんですけど、後半はドラムが狂喜乱舞するようなパートが続いていてすごいカッコいいんです。後半のところは前作の「Collapse」と似ている。発展型と言っても良い。ところが、音源としての「Barcelona 16.06.2023」は割りとシンプルなテクノで、今回の『Blackbox Life Recorder〜』はドラッギー過ぎずサイケデリック過ぎない、もっと落ち着いていて、グルーヴィーだけどインテリジェントな感じになっている。なんだろう。変に、ファンが求めるような、刺激的な楽曲を出すことに固執していない。

N:すでに賛否両論だよね、これは。いつものことだけど、期待が大きいから。

S:否定的な意見もありますよね。しかし、こういう雰囲気のテクノだったり、Buchlaとリズムマシンの素晴らしい邂逅を、リチャード以外の誰が更新してくれるのかというと疑問ですね。リスナーとしては、もうちょっと自分たちの時代をカッコよく、新しさで満たしてほしい、という需要もあるのでしょうけど。

N:くだんのピッチフォークのインタヴューで、リチャードは「自分にはもう探求すべきものがないんだよね」って正直に言っちゃってるんだけど、『Blackbox Life Recorder〜』を聴いたときその言葉も思い出した。ただし、このシングルにはリチャードの魅力が詰まっている。エイフェックス・ツインの魅力が凝縮されているじゃないですか、1曲目の “Blackbox Life Recorder 21f” なんかは。ブレイクビーツの感じも良いし、「A印」のシンセ音も良い。ドラムがデヴェロップしていく感じも良い。笑いもちゃんとあるし。

S:笑える感じは良いですよね。あと、誤解を恐れずに言うと、凄く小さい音でもカッコいいんですよね。小さいドラムの音って全クラブ・ミュージックのプロデューサーが恐れるものだと思うんですけど、小さいく鳴らしても存在感がものすごい独特の音で、うわ、カッコいい! っていう感じになる。空間も感じ取れるし。で、めちゃめちゃデカくて歪んでるドラムの曲も……。

N:“in a room7 F760” のこと?

S:そうです、このドラムの歪ませ方はいままでやってなかった感じだな、でも待てよ? あったかも、ってリチャードのライブラリを聴き返してしまって、結局、リチャード沼にハマってしまうような(笑)。こんな曲あったっけ? カウベルこんなに鳴らしてたことあるっけ? みたいな感じで、リチャードを聴き始めると、あれこれ記憶を参照したくなって、アーカイヴのなかに迷い込んでいってしまうような感覚が楽しい。他のコーンウォール出身のプロデューサーのアプローチとは大分違うなと思います。ワゴンクライストやマイクパラディナス、スクエアプッシャーの近作を聴いても、こんなに複雑な心境にならないですね。もっと、音楽アイディアも素直でのわかりやすい。リチャードだけ訳がわからない部分が多い。やっぱりリチャードの無限回廊みたいな音楽世界に浸っていたい感覚になります。水玉を見ると草間彌生を思い出すぐらいの感覚というか、リチャードのシンセ音を聴くとリチャードだな、っていうふうに感覚的に反応してしまいます(笑)。

■リチャードのリズム

N:そうだね。あるいは、自分がどこから来たのをリチャードはまた再確認しているのかもしれないね。俺はレイヴ・カルチャーから来たんだと。実際、彼はコーンウォールのレイヴでDJをやっていたわけでね。実際のところはわからないけど、今回は、リズムに重点を置いていることはたしかでしょ。 “in a room7 F760” もそうだし、 “zin2 test5” もそう。

S:それだけリズムを綿密的にコントロールできるようになった、ということだと思うんですよね。ビートの縦軸となる音響的な面、横軸となるタイミング的な面、音色の奥行きや接近感までコントロールしている感じが強い。リチャードが体得してきたスキル、ドラムマシンやシーケンサーの使い方が極まっているので、スキルや経験に裏打ちされているので説得力がある。知識と基礎がしっかりしてるので複雑な作りの曲でも、リラックスして作れるので良い結果に結びつく。昨今の音楽ではリミッターで音圧を稼いでデカい音で、Trapでもなんでも歪んだ808のドラムを鳴らすのがカッコいい、というのがあるんですけど、その流れとも全然違う。リチャードは「お前ら、まだ808しか使ってないのか。広い世界の可能性を見ろよ」と言うような風に、マイナーなドラムマシンでバキバキに仕上げてくる(笑)。メインストリームと離れて、天邪鬼なのがカッコいい。

N:“in a room7 F760” なんかはさ、途中からジャングルになるように、リズムの変化があるっていうか。

S:しかもすごい新鮮に繋がっていくじゃないですか。ライヴでもどんどんビートが移り変わっていくし。リチャードによる流動性のあるリズム、という感じになっていって。ジャンルもなくなっていって。リズムのスタイル自体がパノラマのように広がっていく。

N:「リチャード宇宙」が膨張してるんだね。

S:(笑)。それも間違いないと思うんですけど。

N:今回のプロモーションで、QRコードがあったじゃん。あれは面白かったね。僕はけっこう、上がってしまった。

S:開いたら “Blackbox Life Recorder 21f” のアンビエント・ヴァージョンだった。

N:あのQRコード化した「A印」ポスターは見事でしたね。

S:効率的にデザインされた、なんならグッズとかTシャツとかまでですけど……毎回欲しいですもんね(笑)。

N:ちゃんとエンターテイメントしているからなぁ。

S:気持ち良い凝ったエンターテイメント。やっぱりこう、いまはネットですべてがデジタル化されてて、音楽もデータ化されてデジタルだし、伝わり方もデジタルだし。話題になったら伝播される。リチャードは顔芸していた頃から、突飛な話題が伝播されるのを感覚的に知っていて、面白い言動もしていて、以前からこのネット時代を想定していたんだな、と。邪推してしまいます。ただし、いろんな音楽が新しい触れ込みで出てきても、アンビエントの名盤が増えても、僕らは『Selected Ambient Works 85-92』を聴いちゃうわけじゃないですか。繰り返し聴いてしまう、あれを作った彼の新作を心待ちにしてしまう。

N:アルバムを出すのかなぁ?

S:出してほしいですけどね。

N:リチャードの場合は気まぐれだったりするから。これが序章、予告編なのか、次はまた5年後なのか……誰も知らないからね。

S:でも、デジタルツール下での自己表現が当たり前になって、InstagramとかTikTokを眺めるのも日常で、触れられるアートとしてTeamlabさんの展示に遊びに行くような、そういう陽キャなデジタル人たちに対して、僕らは陰キャに家で首をかしげながらリチャードの新譜とMVを、「どういうつもりなのかなあ……」と眺めているほうがテンション上がって楽しかったりする(笑)。リチャードが作品を作り続けてくれるなら、いつまでも待ちたい。自分たちのヒーローがアルバムを出してくれるところまで元気に待たなければ、と思いますね(笑)。

N:もう我々の希望ですね。「A印」のためにがんばるぞと。

■裏技を教えてくれない友だちみたいなものです

S:繰り返しになるんですけどSonarのライヴセットもすごくカッコよかったみたいで。アルバム出さなくても、ライヴ行けば楽しそうだなあ……と。リチャード自身も肩肘張らずにシンセやリズムマシンで遊んでいて、楽しんでいる感じがするんですよね。彼が人生を楽しんでいないイメージがなくて。

N:それは言えてるね。

S:音源を聴かせてもらうことによって、彼に楽しい時間を僕らは分けてもらってる、っていう。「リチャード、今日どのシンセで、何して遊んだのかな?」みたいな。所謂、ゲーム実況に近いくらい(笑)

N:いや、僕はそこまではいってないです(笑)。まだ修業が足りないですね、リチャード業が足りてない。リチャードは、「金のためにやってる」ってよく言うでしょ。インタヴューで「あの年はよくライヴをやったね、金のために」とか。いちいち「金のために」って言うところがいいんだよね。ってことはつまり、「金のために」やっていないこともあるわけだから。もともと、上昇志向があって、なにがんでも音楽でのし上がってやるみたい野心があってこうなった人じゃないでしょ。デビュー作の「Analogue Bubblebath」なんか、レーベル側の話が長くなるのが面倒で、出して良いよって言ったそうだし。この人の原点ってやっぱり「Analogue Bubblebath」だな、ってつくづく思いますね。今回の『Blackbox~』を聴いても。やっぱ、あそこに行くんだな、と。

Analogue Bubblebath(1991)*ジャケットは94年の再発盤。三田さんはリアルタイムで買ったオリジナル盤を所有しているんだよなぁ。

S:稼いだ「お金」を上手く使って新しいことや楽しいことに繋げてるって信じたいですね。デイヴ・グリフィスとAI合成ソフト「samplebrain」作ったりしてますし。リチャードは、このソフトの可能性について「泡立った泥の音とTB303のかけあわせたり……」って発言してるのですが、やはりリチャードってポコポコした音とか、グニャグニャした音とか、そういう方向をいまだに純粋無垢に追求して楽しんでるという。

N:あと、間の抜けた人の声とかね(笑)。

S:ですね(笑)。で、つまり(エイフェックス・ツインは)新しい技術も使って、シンセも買っているわけですよね。「新しいことを探求する余地がない」と言いながらも、たぶん面白そうなものがあったら無垢に使って楽しんで、変な音が出たら次の曲に使ってみよう、とやっていること自体、新しいことではないかもしれないですけど、今日もまた新しい音を作って面白がってるじゃん、というのは枯渇しているようにはとても思えない。最高に楽しそうだな、っていう感じですよね。(今回のジャケットにも)リチャードの顔がまた埋め込まれてるとか……初心を忘れない(笑)。

N:本人もやっぱ意識してるみたいなんですよね、笑いを取るっていうのは。

S:でも、自分のギャグに拘って、いちばん笑ってるのが自分、じゃないのかな(笑)。等身大の個人的な笑いだから、聴いてる我々も子どもに帰れるというか。そうそう今、お仕事でご一緒している「松田直」さんって、サウンドエンジニアの方と、音楽のお話をするのですが。エイフェックス・ツインについて話したことがあったんです。メジャーではSKI-HIさんのミックスをしたりしながら、ご自身はフランソワ・ケヴォーキアンなどの音作りを研究してて、めちゃくちゃ詳しいという、音作りのエキスパートの方なんですけどね。で、その方が言うには、Amigaという昔のコンピュータのトラッカーソフトウェアのサウンドの美味しいニュアンスをリチャードは使っている。しかも、絶妙にAmigaやCommodore64というような昔のパソコンの音をを工夫して使っているんじゃないかとおっしゃってて(笑)。『Syro』のリストにはAtariってコンピュータの記載があったんですけどね。その辺、リチャードには音作りの秘伝のタレみたいな技法があって、AmigaやAtariにいろいろぶっ込んだやつをまたCASIOとかAkaiの古いサンプラーに入れたり、AIで歪んだドラムサウンドをかけ合わせたり、なんかいろいろなことをやってるんじゃないかと。機材リストは晒すけど、料理の仕方が特殊だから、みんな本人の音に辿り着けない。ゲームの裏技を教えてくれない友だちみたいなもんですね(笑)。

N:ははは。教えてくれないよねえ。『Selected Ambient Works 85-92』の頃も、最古の曲が本当に14歳の頃の曲なのか、という疑問もあったし(笑)。14歳で作りはじめたのは間違いないだろうけど。まあ、リチャードの音楽は飽きないところがすごいよね。聴くたびに発見がある。前聴いたときにはベースがよく聴こえたんだけど、新しく聴くとドラムが……。というような。

Selected Ambient Works 85-92(1992)*昨年はリリース30周年の名作。

S:ひとつひとつの音にも、音と音の間にも、凹凸感があるんですよね。ハードウェアや古いデジタルサンプリング機器を使うことで、たくさんのデジタル・アナログ変換が行われているのが凹凸感にも繋がっている。パソコン完結だけだと荒っぽい凹凸になりにくいんですよね。『Drukqs』のころはちょっとPC完結の感じもありましたけど、またすぐに戻っていって。パソコンだけで合理的に音楽を作る人がこれだけ増えたことによって、アンチテーゼとして昔の時代のテクノロジーによるアナログや古いデジタル機材を扱う故、結果的にエイフェックスの音が差別化されちゃった、という印象です。安い機材を面白く使ったり、センスの良くリズムを組んだり、音遊びで空間を作ったりという意味だったら、最近のアフリカの若い子とかはカッコいいビート・ミュージックを作っていますけど、音の深みみたいな方向がリチャードとは全然違っていて。その差が面白い。どっちも好きなんですけどね(笑)。リチャードは、センスもスキルも円熟している印象があります。

N:深いですねぇ、リチャードの世界は。フィリップ・グラスが “Heroes”を手がけたとき、なんかのインタヴューで「なんでエイフェックス・ツインにリミックスを依頼したんですか」と訊かれて、「彼の音楽は私にはまったく理解できないからだ」と答えたのね。そう言えてしまう、フィリップ・グラスもすごいんだけど。普通、クラシックから来ているような人って理解できないものは却下しちゃうから。で、たしかにリチャードには、いまだにその「理解できない」ところがあるからね。それもまたすごい。

〈8月3日追記〉

N:この対談の後、作品がリリースされ、いくつかわかってきたことがあるので軽く追加しましょう。まず、QRコードからダウンロードした「YXBoZXh0d2lu」というアプリを使って、実物のジャケットをスキャンすると、立体が飛び出してきて、いろいろ楽しめるということ。これはぜひトライして欲しい。フィジカルを買う楽しみというものがある。それから、MVが公開されたことで今回の “Blackbox Life Recorder 21f”が、どうやら亡くなったリチャードのご両親に捧げられている曲ではないかということ、曲名もそのことにリンクしているのかもしれないね。

S:「Girl/Boy ep」のときも彼の兄弟へのパーソナルなメッセージ性があったと思いますが、表現の仕方が進化してますよね。彼の曲の成熟度は、リチャードのスキルを体現するセンスや彼の人間性も物語っていて、個人史と交差する際に、こんな見せ方ができるのかと思いましたね。

N:それゆえに、ピースなフィーリングをもった曲になったのかもしれないね。

S:彼のフォーリングは、異常気象に代表される社会不安や、ありがちな「暗さ/終わり」を超えていると思います。エイフェックス・ツインの表現は、ユーモアを介していて、その上で有機的な方向性を帯びてますよね。ネット時代では「暗さ」や「死」の引用が氾濫しているし、それゆえリチャードの行為はより深さを増しているというか、家族への想いをシンプルに表現することの深さも痛感します。

N:可笑しさもありつつも、慈愛のこもった曲というかね。リチャードのお母さんの声は、 “Come to Daddy”の「Mummy Mix」で聴けますね。 ところで「YXBoZXh0d2lu」ですが、まだまだなんかあるかもしれないっていう噂がありますね。あくまでも噂ですが……。ということで、まだまだ続きがありそうな夏のAFX祭り、楽しみましょう。