今年作業中に聴いていた音楽の中から選んでみました。順不同。

|

Theo Parrish - American Intelligence - Sound Signature |

|---|---|

|

Todd Terje - Todd Terje Live 2014 Oya Festival - https://www.youtube.com/watch?v=RQsVftr3H-M&feature=youtu.be |

|

MB - Woody Green - Rita Records |

|

Sam Amidon - All Is Well - Bedroom Community |

|

EVISBEATS - いい時間 - AMIDA STUDIO (https://www.youtube.com/watch?v=06yIzV8HToM) |

|

DJ Spinna - Hip House Revisited - The Basement Archive Sessions Vol.2 - Tube Records |

|

SAYURI - 暗夜の心中立て - テイチクレコード (https://www.youtube.com/watch?v=Mkjf9QNr9TE) |

|

Amp Fidder - Afro Strut - Genuine |

|

BLANKEY JET CITY - TEXAS - 東芝EMI (https://www.youtube.com/watch?v=5GVgWwKz9Zk) |

|

泰葉 - フライディ・チャイナタウン - ポリドール・レコード (https://www.youtube.com/watch?v=X4JT1boWL_c) |

グラフィックデザイナーです。

今年作業中に聴いていた音楽の中から選んでみました。順不同。

3/29から4/26まで高円寺にあるヒミツキチで

グラフィック作品の展示をしています。

良かったら散歩がてらにでもよろしくお願いいたします。

Terrapin Station

東京都杉並区高円寺南2-49-10

03-3313-1768

https://www.facebook.com/Koenji.TerrapinStation

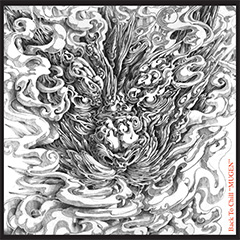

AHAU EXHIBITION "ROOM"

高円寺 TERRAPIN STATION 2F ヒミツキチ

3.29.SUN-4.26.SUN

12:00-20:00

CLOSE.WED

AHAU(アハウ)、Tomoaki Sugiyama

グラフィックアーティスト、グラフィックデザイナー

1976年横須賀生まれ、東京在住

Facebook

https://www.facebook.com/AHAUts

ahau shop

https://ahau.thebase.in/