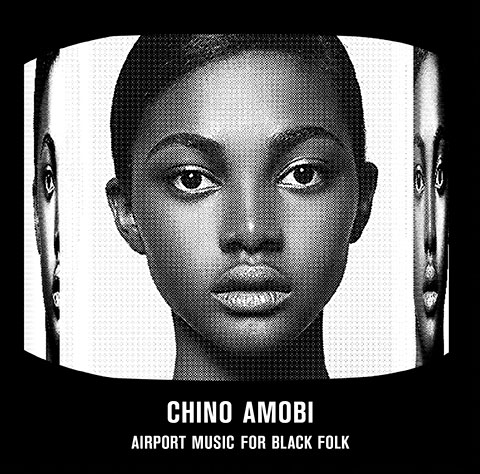

昨年『Airport Music For Black Folk』をリリースし話題となったチーノ・アモービが待望の初来日を果たす。OPNやアルカに続く逸材として注目を集め、「ブラック・エクスペリメンタル・ミュージックの真髄」とも呼ばれる彼女の音楽は、ディアスポラやジェンダーといったさまざまなテーマとも絡んでいる。クラブ・ミュージックの最新の動向を特集した紙版『ele-king vol.20』(まもなく刊行)でも取り上げているが、まずはこの特異な「ブラック・エレクトロニカ」の正体をあなた自身の耳で確認してほしい。チーノ・アモービ、重要。

Local 🌐 World II Chino Amobi

7/1 sat at WWW Lounge

OPEN / START 24:00

ADV ¥1,500 @RA | DOOR ¥2,000 | U25* ¥1,000

世界各地で沸き起こる新興アフロ・ディアスポラによる現代黙示録。OPN、ARCA、ポスト・インターネット以降の前衛電子アート&ファッションとしてダンス・ミュージックを解体するアフリカからのブラック・ホール〈NON Worldwide〉日本初上陸! ナイジェリアの血を引く主謀Chino Amobiを迎え、コンテンポラリーな先鋭電子/ダンス・アクトを探究する〔Local World〕第2弾が新スピーカーを常設したWWWラウンジにて開催。

LIVE/DJ:

Chino Amobi [NON Worldwide / from Richmond]

脳BRAIN

荒井優作

DJ:

S-LEE

min (The Chopstick Killahz) [南蛮渡来]

#Electronic #ClubArt

#Afro #Bass #Tribal

*25歳以下の方は当日料金の1,000円オフ。受付にて年齢の確認出来る写真付きのIDをご提示ください。

*1,000 yen off the door price for Under 25.

Please show your photo ID at door to prove your age.

※Over 20's only. Photo ID required.

https://www-shibuya.jp/schedule/007862.php

■〈NON Worldwide〉とは?

“アフリカのアーティストやアフリカン・ルーツを持つアーティストのコレクティヴ。サウンドを第一のメディアとしながら、社会の中でバイナリ(2つから成るもの)を作り出す、見えるものと見えないフレームワークを表現し、そのパワーを世界へと運ぶ。“NON”(「非」「不」「無」の意を表す接頭辞)の探求はレーベルの焦点に知性を与え、現代的な規準へ反するサウンドを創造する。”

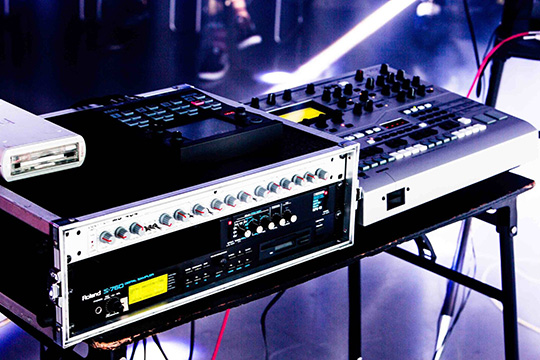

USはアトランタ発祥のトラップと交わりながら、もはや定義不問な現代の“ベース・ミュージック”をブラック・ホールのように飲み込み解体しながら、OPN、ARCA、そして〈PAN〉といった時の前衛アーティストやレーベルや、USヒップホップを筆頭としたブラック・ミュージックとも共鳴する現行アフロの潮流から頭角を現し、ヨーロッパの主観で形成された既存の“アフロ”へと反する、アフリカンとアフロ・ディアスポラによる“NON=非”アフロ・エクスペリメンタル・コレクティブ〈NON Worldwide〉。その主謀でもあり、ナイジェリアの血を引くリッチモンドのChino Amobi(チーノ・アモービ)をゲストに迎え、第1回キングストンのEQUIKNOXXから半年ぶりに〔Local World〕が新スピーカーを常設した渋谷WWWのラウンジにて開催。

国内からは、DJライヴとして最もワイルドな東京随一のエクスペリメンタル・コラージュニスト脳BRAIN、アンビエントからヒップホップまでを横断する新世代の若手プロデューサー、某ラッパーとの共作発表も控える荒井優作(ex あらべえ)、DJにはアシッドを軸に多湿&多幸なフロアで東京地下を賑わせる若手最注目株S-Lee、Mars89とのデュオChopstick Killazや隔月パーティー〔南蛮渡来〕など、ベース・ミュージックを軸にグローバルなトライバル・ミュージックの探求する女子、Minが登場。

ポスト・インターネットを経由した音楽の多様性と同時代性が生み出す、前衛の電子音楽におけるアフロ及びブラック・ミュージックの最深化形態とも言えるChino Amobiの奇怪なサウンドスケープを起点に、DJをアートフォームとしたコラージュやダンス・ミュージックがローカルを通じ、コンテンポラリーなトライバリズムやエキゾチシズムが入り乱れる、前人未到のエクスペリメンタル・ナイト。

*ディアスポラ=人の離散や散住を意味する。現在は越境移動して世界各地に住む、他の人口集団についても使われている。撒種を意味するギリシャ語に由来するこの概念は、離散してはいても宗教、テクスト、文化によって結びつけられている。

アフリカン・ディアスポラの研究はアフリカ大陸の外で生きているアフリカ系の子孫のグローバルな歴史を強力に概念化している。それは、アフリカ系の子孫の数世紀にわたるさまざまなコミュニティを、ナショナルな境界線を横断して統一的に議論することを可能にする用語でもあると同時に、補囚、奴隷化、そして大西洋奴隷貿易につづく強制労働の歴史を取り戻す議論のための方法でもある。1500年から1900年までの間に、およそ400万人のアフリカ人奴隷がインド洋の島々のプランティーションに、800万人が地中海に、そして1100万人がアメリカスという「新世界」へと移送された。

Amehare's quotesより

https://amehare-quotes.blogspot.jp/2007/07/blog-post_09.html

■Chino Amobi (チーノ・アモービ) [NON Worldwide / from Richmond]

1984年生まれ、米アラバマ州タスカルーサ出身のプロデューサー。ヴァージニア州リッチモンド在住。当初はDiamond Black Hearted Boy名義で活動。ARCAも巣立ったNYのレーベル〈UNO〉からEP『Anya's Garden』で頭角を表し、新興のアフロ・オルタナティヴなコレクティブ〈NON Worldwide〉を南アフリカのAngel HoやベルギーのNkisiと2016年より始動、“NON=非”ヨーロッパ主義の*アフロ・ディアスポラを掲げ、コンテンポラリーな電子音楽やダンス・ミュージックとしてワールドワイドに相応しい世界的な評価を受ける。またLee Bannon(Ninja Tune)率いるDedekind CutやテキサスのRabit(Tri Angle / Halcyon Veil)の作品に参加するなど、アフリカン・ルーツを持つアーティストと活発的に共作を続け、Brian Enoの『Ambient 1 (Music For Airports)』も想起させるコンセプト・アルバム『Airport Music For Black Folk』(NON 2016 / P-Vine 2017)が大きな反響を呼び、最新作となる実質のデビュー・アルバムとなる『Paradiso』ではトランスジェンダーのアーティストとしても名高い電子音楽家Elysia Cramptonもゲストに迎え、サンプリングを主体にアメリカひいては現代社会の黙示録とも言える不気味なサウンドスケープを披露。

《国内リリース情報》※メーカー資料より

アルカ、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーに続く恐るべき才能! 西アフリカに位置するナイジェリアの血を引くエレクトロニック・ミュージック・シーンの新興勢力〈NON〉から、主宰者チーノ・アモービによる最狂にブっ飛んだエクスペリメンタル・アルバムが登場!

アルカもリリースする名レーベル〈UNO〉からのアルバム・リリースも決定したエレクトロニック・ミュージック界の要注意人物!! UKの名門レーベル〈Ninja Tune〉を拠点に活動を続けるリー・バノン率いるユニット、デーデキント・カットのリリースや、躍進を続けるプロデューサー、エンジェル・ホーなども在籍するアフリカン・アーティストによる要注意な共同体レーベル〈NON〉。そのレーベルの主宰者の一人として早耳の間では既に大きな話題を呼んでいるアーティスト、チーノ・アモービが昨年デジタルのみでリリースしていた噂のアルバムが、ボーナス・トラックを加えて念願の世界初CD化! アンビエント・ミュージックの先駆者、ブライアン・イーノの名作『Ambient 1: Music For Airports』の世界観を継承しつつも、アルカ、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーにも匹敵するアヴァンギャルドさを加えた唯一無二のサウンドが生成された本作。ブラック・エクスペリメンタル・ミュージックの真髄を見せつけてくれる圧巻の内容です。

https://soundcloud.com/chinoamobi/sets/airport-music-for-black-folk

主催:WWW

協力:P-Vine

https://twitter.com/WWW_shibuya

https://www.facebook.com/WWWshibuya

■リリース情報

アーティスト:Chino Amobi / チーノ・アモービ

タイトル:Airport Music For Black Folk / エアポート・ミュージック・フォー・ブラック・フォーク

発売日:2017/04/05

品番:PCD-24604

定価:¥2,400+税

解説:高橋勇人

※ボーナス・トラック収録 ※世界初CD化